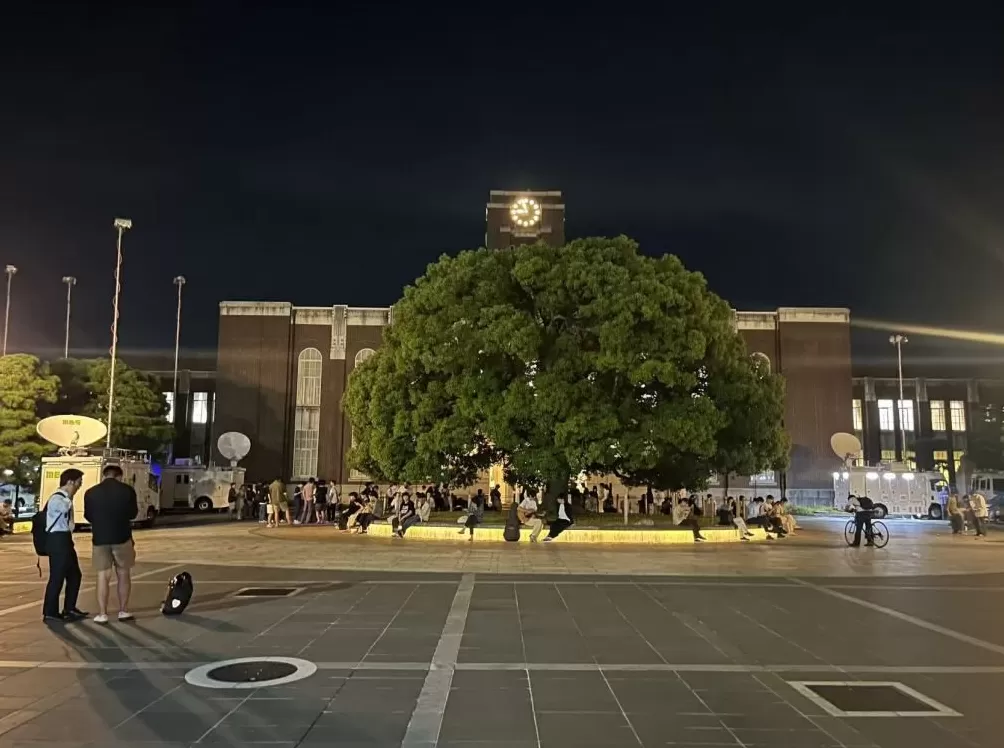

10月的一天,正在京都旅游的笔者拎着毛巾沐浴露踩着木屐去京都大学附近的大澡堂,忽然在手机上看到信息:“京都大学教授再获诺贝尔奖”。笔者虽然一天也没上过京都大学,但秉着“看热闹第一”的精神,匆匆洗了个澡后便用毛巾裹着稀薄的头发,跑去京都大学标志性的钟楼下等诺奖得主的拍照会。

京都大学钟楼

钟楼下凑了一群爱插科打诨的中日学生(其中也有获奖者的亲传弟子和再传弟子)。大家或是剔牙,或打游戏,或吃薯片,顺便商量怎么给阿北(获奖者北川进教授的绰号)带来一点小小的震撼。消磨了一两个小时后,学生们等来了获奖者露面,蹭了一张姿势各异的大合照。获奖者乘上计程车消失在夜色里,学生们也云淡风轻地骑上自行车各回宿舍。第二天,笔者在京都大学里一边吃茶,一边听在京大读哲学的朋友感慨:“京大已经获得了这么多诺贝尔奖,超过官僚主义的东京大学,是日本获得诺奖最多的大学,真希望校长今后能给文科多一些经费。”笔者一边嚼着糕团,一边点头如捣蒜:“是的,而且卫生间,住宿设施也比东京的大学老旧许多,卫浴都不方便,并不利于学习生活。”

京都大学得奖现场

日本高等教育一边为国际社会培养了不少人才,但大学之“穷”也是积病已久。如2015年6月,日本文部科学省向国立大学法人发布了一份关于“组织及业务全盘审查”的通知,这份文件很快在学界和社会上引起了轩然大波。尽管其措辞相对含蓄,但社会普遍将其解读为要求国立大学将资源集中于能够立即转化为产业竞争力的领域,进而引发了“文系学部废止”的恐慌。知识界更是将其批评为“现代的焚书”和对“大学自治的侵害”。每逢日本获得了诺贝尔奖,都有学者表态:“现在的获奖都是21世纪初大学法人化改革之前的成果,在国际社会中享有声誉的高水平的日本教育究竟能维持多久呢?”

连获诺奖的土壤:战后国立大学体系的形成与独大

除了滨住治郎(私立大学早稻田大学毕业,代表日本原水爆被害者协会获得和平奖)和大村智(私立大学东京理科大学毕业,获得医学奖),目前日本的诺奖获得者大多毕业于东京大学和京都大学等有充足经费投入理工医类研究的国立大学。

曾担任东京大学副校长的社会学者吉见俊哉在其著作《“文学部废止”的冲击》中,对日本大学“越改越病”的现象进行了深刻的剖析。吉见认为,文科无用论并非当代才出现的新问题。战后的大学政策一直存在“文系轻视”和“理系偏重”的倾向,而2004年启动的国立大学法人化,则将这种功利化趋势推向了极致。当现代大学被要求成为服务于产业、产出“即战力”的经济引擎时,其作为批判性、长期性、非功利性知识生产机构的本质便遭到了牺牲。经费分配不均而引发“文系废止”的议论及大规模的惶恐,本质上是日本大学体制长期以来,将“有用性”凌驾于一切之上的系统性病症的一次集中爆发。这种对短期经济效益的过度追求,不仅威胁着人文社科的存续,也正在反噬基础科学研究赖以生存的土壤。

《“文学部废止”的冲击》书封

从教育史的角度看,日本战后大学教育的成功,建立在对旧有教育体制的彻底民主化和普及化基础之上。为了弥补战前教育过于偏重专业教育的弊端,战后制度中新引入了“一般教育”或“共通教育”。虽然在实践层面,仅有东京大学等少数精英大学贯彻了大学生前两年不论专业、必须文理兼修的教育方案(也让不少学生因负担过重而苦不堪言),大多数大学都采取了通识教育,让学生可以多接触不同学科。通识教育的体系为后来摘获诺贝尔奖的跨学科研究和创新提供了必要的知识土壤。

由战前的帝国大学脱胎形成的国立大学,到了战后仍旧享有稳定的政府资金支持(如“基盘经费研究”等保留至今的经费项目)和“讲座制”的自主研究环境。首先,基盘经费确保了教授们可以开展耗时数十年、短期内不计回报的基础研究。而近乎终身制的“讲座制”在正常运行时,保证了教授对研究资源和学术方向极大的控制权和学术自由。如诺贝尔奖得主大隅良典(自噬研究)的早期突破性工作,便是在东京大学理学部这类教授决定研究经费如何使用的自然环境中形成的。这种极致的稳定性,保障了研究者拥有持续探索的时间和精力,允许他们承担高风险、非实用性的基础研究项目。正是这种制度对“无用之用”的容忍,最终酝酿出了诺贝尔奖级别的突破性成果。然而到了21世纪,越来越多人批判传承自帝国大学时期的讲座制等制度造成了日本学术界门派主义,按资排辈、女性排斥等恶疾,日本的大学看似成功地与国际学术界接轨,但其自身的改革远未完成。

改革往何处去

转折点发生在2004年,国立大学由政府机关转变为“国立大学法人”,标志着日本高等教育系统从稳定走向效率、从公共走向市场。改革的初衷是提高效率和国际竞争力,但其结果却是系统性地侵蚀了大学的基础。亲身经历了这一改革的吉见俊哉在其著作《“文学部废止”的冲击》中指出这一改革实质是将财政负担部分转移,迫使大学转向追求短期效益,是日本教育系统衰退的明确起点。

从2004财年至2023财年,作为国立大学基础运营保障的运营费交付金(基盘经费)被削减了约13%。由2004财年的1.2415万亿日元,降至2023财年的1.0784万亿日元。与此同时,竞争性资金虽然大幅增加,但仍无法弥补基础经费的损失。例如,科学研究费补助金(科研费)从2004年的1580亿日元增至近期的2377亿日元;日本科学技术振兴机构(JST)的战略研究项目预算更是从105亿日元激增至437亿日元。然而,这种竞争性资金主要拨给个体研究者,而非大学整体。尽管竞争性资金包含约占直接经费30%的“间接经费”以支付公共开支,但其总额远不足以支撑大学的共同基础设施。为了弥补基础设施和行政支持的不足,研究者被迫将大量时间投入到资源管理、人事管理和项目评估等杂务中,引发了严重的“评价疲劳”,挤压了用于原创性研究的时间。京都大学教授宫野公树在2025年11月NHK的公开节目中直呼:“全凭论文发表数量来决定给研究者拨付多少经费,这种企业式的管理模式,正在无情地扼杀年轻研究者的研究热情。”曾担任京都大学副校长的宫野近二十年来尝试在京都大学内部推行改革,积极参与“社会-大学”的座谈会,试图给冷僻的研究也多争取一点研究费。然而在京都大学这样的名门大学之外,大部分大学在预算有限的情况下,只能对边缘学科一砍再砍。

宫野直树的访谈

基盘经费的大幅削减直接导致大学公共基础设施的系统性衰退,不仅教授疲惫不堪,学生同样苦不堪言。在京都大学连获诺贝尔奖的贺电之后不到半个月,国立大学协会副会长宝金清博(国立大学北海道大学校长)在接受朝日新闻的采访时直言:“国立大学的贫困现象严重,连改造厕所,给研究室加装空调都很困难......这绝不仅仅是设施问题。在破旧不堪的设施条件下,想依靠‘精神论’来提升教育和研究成果是十分困难的。无论是作为北海道大学还是作为国大协,我们都希望能加强对政治家等各方的推动工作,争取国家增加预算。”信州大学的田野俊一校长也指出,空调整修预算不足,教育和研究受到恶劣影响,因为外部资金大半用于研究本身,只有国家增加补助金或运营费交付金才能解决问题。

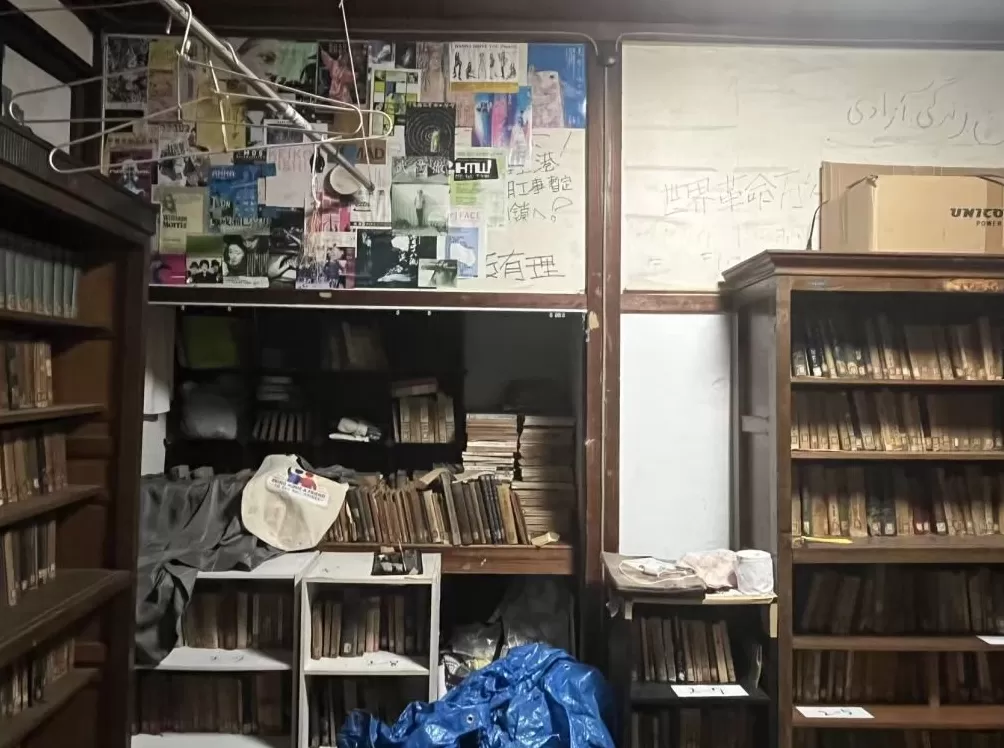

至于文部科学省负责人员则坦承,预算有限,不得不优先保障抗震措施,难以为学生福利设施和独立空调更新拨款。就连连摘诺贝尔奖的京都大学也以抗震问题、预算问题为由,表态拒绝继续维护京都大学校内住宿费低廉的百年宿舍“吉田寮”,引发了校方和在校生之间一轮又一轮的冲突。在众多文艺作品中登场,堪称京大自由精神和左翼斗争传统的象征物“吉田寮”在今日或许面临被拆除的命运,尽管在校生和校友们发起了署名抗议,社会募捐活动,奋起抗争,但“吉田寮”的命运和日本高等教育的前途同样不明。北川进担任京都大学副校长时,也作为京大校友希望保存吉田寮,同时作为教育者为校方和学生们的对立而苦恼不已。

屹立百年的吉田寮是一个由学生完全自治的共同体,小说家梶井基次郎、诺贝尔物理学奖得主赤崎勇都曾在此入住。

国际化的壁垒

在美国等国在国际高等教育普遍扩大博士教育规模、吸纳各国留学生的背景下,日本却呈现出一种异乎寻常的博士学位取得者数量减少倾向,来自印度和中国的理工类人才则面临着系统性排斥的困境。原本日本诺奖获得者的成功,离不开旧体制下导师们对年轻研究者的深度培养和对国际学术网络的构建。如医学奖得主大村智强调建立和维护广泛的海外研究者网络至关重要。他通过持续的信件和卡片交换,维系着与海外研究者的联系,这些交流超越了具体的项目合作,形成了一种深厚的学术社群。在东京大学和京都大学的诺奖得主的研究室里也汇集着来自中国和印度的留学生,确保了研究室人才培养的代际传承和国际化视野。这种对年轻研究者的细致指导和长期投入,只有在拥有稳定教职和充裕时间的旧体制下才能够持续。在当前的竞争性压力下,教授的时间更多被消耗在项目评估和资源争取上,这种非量化的、长期的育人投入越来越难以实现。尽管每年都有不少优秀的国际人才拿下了前述的jst研究费,但总体而言奖学金杯水车薪,再加上日元的汇率逐渐走低,物价飞涨,日本的博士制度远不及美国的全奖博士制度有吸引力。

在全球竞争最顶尖人才的时代,日本的人才资助政策却与其他政策一起走向“日本人优先”。一个显著的例证是“次世代研究者挑战性研究项目”(SPRING)。SPRING项目旨在为有潜力的博士生提供相当于生活费水准的经济支持,被视为确保未来研究人才的关键措施。然而,由于日本政府认为许多留学生不在日本就业为日本贡献养老金,而是以日本为跳板转投美国,结果便是2026年4月以后开始获得资助的申请者,外国留学生将不再被纳入支持对象。这种在核心人才政策上的“保护主义”,与日本大学在口号上追求国际化排名的努力形成了尖锐的矛盾。结果是,在博士产出本身就在减少的背景下,重要资助渠道的限制更将阻碍国际人才流入,导致人才断层和全球竞争力的双重损失。

笔者本人也和其他在日本定居、工作的朋友们一起参加了东京站前的游行,反对这类系统性的歧视,但目前看来仅仅有东京大学等少数顶尖大学的奖学科发表声明说会保障留学生的其他奖学金。而另一项由日本学术振兴会提供的博士及博士后奖学金虽然仍对留学生开放申请,但也有申请人认为留学生的获奖难度越来越大,评审标准不够透明公开化。当本能填补本土人才不足的国际人才都被视为日本社会中的“无用之人”,日本高等教育的前途更可以用堪忧来形容。

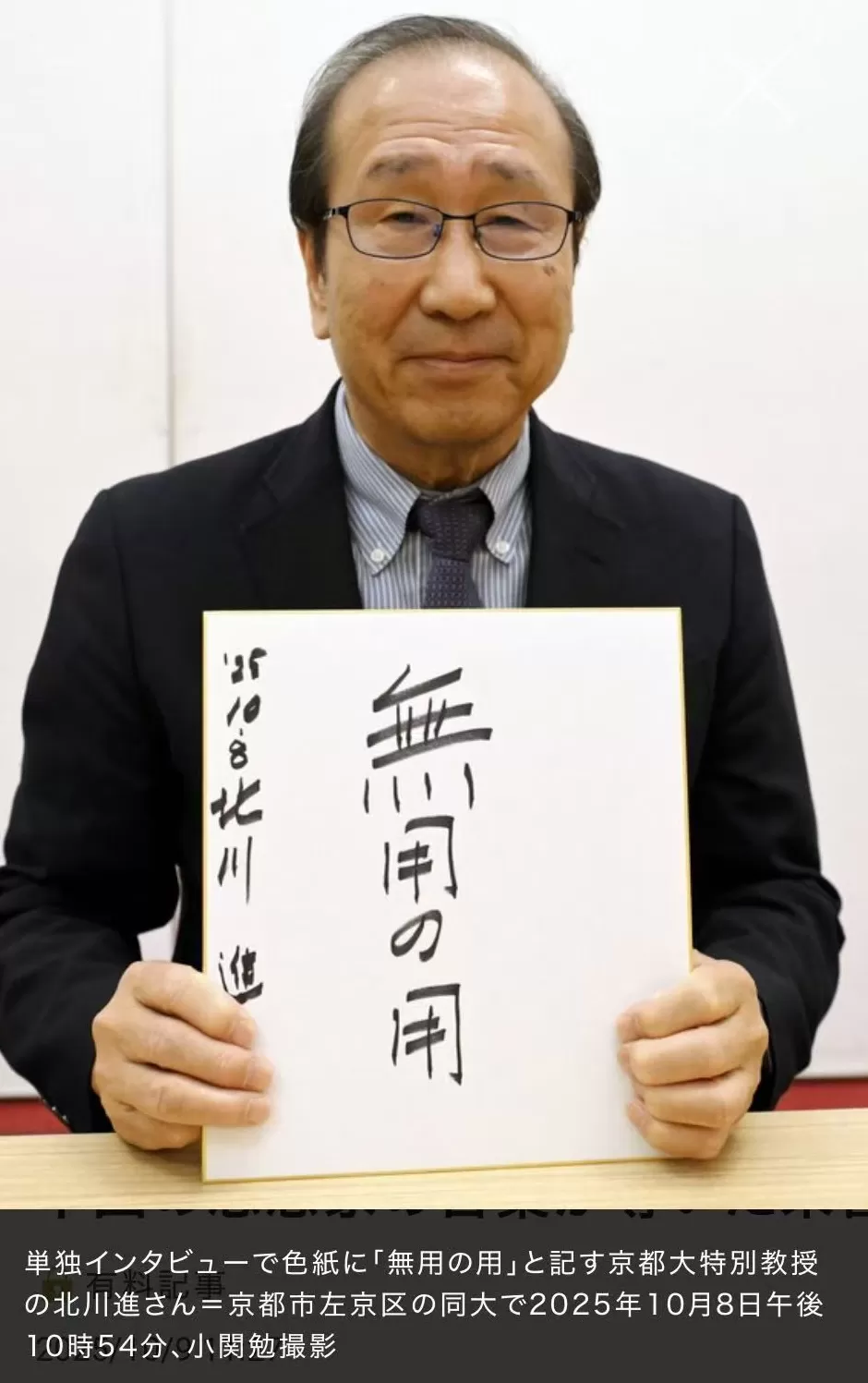

北川进教授的“无用之用”

2019年,尚未获得诺贝尔化学奖的北川进教授在谈及他的金属有机骨架材料(MOF)研究时,曾引用源自中国的古训——“无用之用”。他坦言,他早期曾致力于制造“没有孔洞、密度高”的稳定材料,但真正令他兴奋,并最终带来突破的,恰恰是“有孔洞”的设计。他将这些“孔洞”比作“无用”,因为它似乎会破坏材料的稳定性。然而,正是对这种“无用”的容忍和探索,才成就了材料科学的革命。北川将自己的获奖归于对“无用之用”的探求,“无用之用”一时成了讨论日本学术界风气的流行语。

遗憾的是,提出“无用之用”的哲学学科,也在大学改革中面临着没有经费、没有教员、没有足够学生的窘迫处境。当日本大学只追求立即可见的经济效益,毫不留情地削减文科和基础研究的“无用”空间,排斥可能带来学科创新的国际人才时,它正在亲手堵塞未来重大创新的“孔洞”。面向下一个世纪,日本大学能否摆脱效益至上的窠臼,回到对“无用之用”的深沉思考,即使是诺贝尔奖得主也无法轻易给出回答。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~