文丨新京报记者 咸运祯

编辑 丨陈晓舒

校对 丨贾宁

►本文 5006字 阅读 10分钟

穿上僧袍,拿起降妖宝杖,刘大刚又成了人们记忆中的沙和尚。

去年 2 月,77 岁的他最后一次登台,参加《" 经典之夜 " 年度盛典》。台上站着迟重瑞、六小龄童、马德华,他们一起演了《西游归来》,又唱了《敢问路在何方》。唱罢,刘大刚把降妖宝杖往地上轻轻一顿,双手合十,朝台下深深鞠了一躬,完成谢幕。

据公开资料,1958 年,11 岁的刘大刚考入中国戏曲学校,成为新中国培养的首批武生演员。从艺六十余载,他不仅在京剧舞台、影视荧幕上塑造了多个经典角色,更因在《西游记续集》中成功塑造沙悟净一角而家喻户晓。

他始终没有离开过舞台。在《西游记续集》大获成功后,刘大刚已年过半百。他秉持着 " 好演员不能困在一个角色里 " 的态度,开启了艺术生涯的新阶段。新世纪之初,他接连出演了《大敦煌》中癫狂霸道的阿奢那、《新版红楼梦》里阴鸷深沉的贾敬等角色,也参加各种戏曲节目。

到了晚年,身体每况愈下,名和利都离他更远了。但刘大刚唯独放不下戏剧,凡是接到演出邀约,不论角色大小、场合轻重,只要身体允许,他从不推辞。一谈起戏,他立刻神采飞扬,刘大刚常用 " 一棵菜精神 " 比喻表演艺术:" 做艺术不能急,不能浮,要像白菜那样根叶相依,才能出滋味。"

2025 年 11 月 3 日,表演艺术家刘大刚在北京安详离世,享年 78 岁。讣告传出,很多网友感慨,最后一个沙和尚,离开了。

最后一次登台时,刘大刚与西游记主创演员共同表演。受访者供图

今年 9 月,是刘大刚最后一次出现在镜头前。

为了给 " 干孙子 " 张皓强的新剧宣传,他穿上一件红色 T 恤,剃了光头,戴上墨镜,双手抱拳放在胸前,字正腔圆地说:" 希望大家多多关注,支持皓强。" 说完微微颔首,墨镜后的脸上露出笑意,眼尾的皱纹也随之舒展。

这段视频发布后不久,音乐人张皓强得知了刘大刚生病的消息。两人相识于 2018 年,因为投缘,刘大刚认他做了 " 干孙子 "。在见面之前,张皓强对这位老演员的印象来自《三国演义》里的孙綝和《宰相刘罗锅》中的许明堂。他在想,究竟是怎样的演员,能把忠臣的刚正与奸臣的油滑都演绎得入木三分,毫无痕迹。

初次见面时,张皓强还是被刘大刚的气势所震慑。他回忆:" 他比电视剧里还要威严,肩背挺括,眉宇方正,言谈举止间带着一股沉稳的力量感。" 正是这样深刻的印象,让张皓强在得知刘大刚病重时感到难以接受。他不能理解," 这样一个人,怎么就这么快倒下了。"

在刘大刚的诸多作品中,由内而外的力量感如影随形。接到沙和尚这一角色时,他坚持在道具行李中装入十斤真实的砖块,佛珠也特意加厚加重,整套行头超过二十斤。每天开拍前两小时,他便提前到场 , 穿好行头,反复行走,让身体适应那份重量。别的演员惊讶于他的较真,但刘大刚觉得," 轻飘飘地演,观众感觉不到取经路的艰辛。"

这种力量感也贯穿了他的整个人生。在中国书法家协会会员、中国青年书法家协会副主席张和的记忆里,直到 75 岁前,从未见过刘大刚在工作和社交场合显露疲态。每次两人见面,他都元气十足,十分健谈。

步入 " 平生知己半为鬼 " 的晚年,刘大刚身边却聚集了不少忘年交。张和回忆,刘大刚待人真诚,哪怕素未谋面的年轻人慕名来访,无论对方是否相识,只要带着诚意来访,他都会敞门以待,视若友人。

在张和看来,刘大刚是地道的 " 北京人 ",骨子里透着豁达和通透。他说,各地请刘大刚题字、站台的邀请络绎不绝,但凡是有益于社会、弘扬正气的正经事,他从不推辞,必须细致完成,绝不敷衍。

去年 9 月,张和登门拜访时,注意到刘大刚不时咳嗽。问及原因,刘大刚随意摆摆手:" 嗨,有点呼吸道的毛病。" 有朋友听说他去医院,问及情况,他也只回复," 没什么事,过一阵子聚。" 而在不久前的央视活动中,刘大刚仍面色红润,稳稳立于台上演唱。张和感叹,他总是那样,自己的难处不愿与人说。

刘大刚离世后,他的家属告诉身边的亲朋好友," 老爷子不想张扬,用他希望的方式把他送走了。" 得知他走得安详,亲人都在身边,张皓强在社交平台上转发了讣告,并配文," 卷帘大将,回天庭了。"

刘大刚与张和共同创作的书法。 受访者供图

刘大刚的一生,始终与戏相伴。

1947 年,他出生于北京一个普通家庭。童年最深刻的记忆,是跟着大人去前门附近的戏班大院,在一方锣鼓喧天的天地里,年幼的他对京剧产生了最初的启蒙。11 岁那年,凭着出众的身段条件,他顺利考入中国戏曲学院。

京剧行当讲究 " 童子功 ",身段训练是绕不开的一道坎。刘大刚曾在接受采访时回忆,学京剧充满艰辛,练戏要从骨骼未定型时开始。那时候,为了抓紧时间训练,每日天未亮就要起床,洗漱之后便开始压腿、练刀枪把子、练跌扑摔打技巧。一天的日程排得满满当当,几乎没有喘息之时。

刘大刚专攻的是 " 花脸 "。这一角色要求演员嗓音洪亮、气韵雄浑,表演大开大合,而练嗓就成了他需要攻克的另一道难关。他回忆,早年间,训练方法朴素直接,常常是对着一面空墙反复喊嗓,一遍遍打磨,让声音传得远、立得稳。而那时候的戏台,没有扩音设备,全凭一条真嗓子,让最后一排的观众也听得清清楚楚。

扎实的功底,塑造了他的艺术之路。

毕业后,刘大刚进入中国京剧院,开始了专业的舞台生涯。他曾在《铡美案》《赤桑镇》等剧目中饰演包拯,一演就是三十年。他以铜锤花脸为根本,既表现出了包公的庄重威严,又融入了对角色内心的细腻揣摩。其唱腔浑厚苍劲,身段沉稳舒展,在恪守传统程式的基础上,逐渐形成了自己独特的京剧表演风格。

在同行眼中,刘大刚是一位真正的 " 唱家子 "。据他的晚辈刘冰回忆,他对传统戏始终怀有敬畏之心," 从不轻易改动戏中的魂,而是用一辈子的功夫去消化、理解,再用最熨帖的方式演出来。" 他常告诫年轻演员:学戏不在于追逐花样,而要守住根本,不追名角派头,不搞花架子。

上世纪 90 年代末,传统戏曲演出市场渐趋冷清,刘大刚转而投身影视行业。

1993 年,他在电影《倚天屠龙记之魔教教主》中饰演少林僧人,同年又在电视剧《戏说慈禧》中出演郑王。次年,他先后参演了央视版《三国演义》,饰演孙綝,并在神话剧《观世音传奇》中塑造了如来佛祖的形象。凭借数十年舞台表演的深厚积淀,他很快适应了镜头前的表演节奏,将戏曲的身段与韵律,不着痕迹地融入影视表演之中。

然而,戏曲演员跨界影视并非易事。更何况当时的刘大刚已年过半百。后来他在访谈中坦言,两种表演体系差异显著:" 最难的是学会收敛。戏曲讲究亮相,动作要到位、要饱满;而影视表演追求生活化,很多时候要收着演。我必须时时提醒自己:这是在镜头前,要收得住。"

从艺六十余载,刘大刚参演过《侠客行》《大明按察使》《吴承恩与西游记》等二十余部影视作品,塑造了从得道高僧到奸佞权臣等各色人物。他虽然敬业,却说," 刚刚一只脚踏进了影视行业。"

刘大刚家中悬挂的沙僧剧照。 受访者供图

刘大刚的艺术生涯在 2000 年前后迎来高光时刻。

1988 年,25 集电视连续剧《西游记》在央视播出,迅速红遍大江南北,成为一代人的荧屏记忆。12 年后,《西游记续集》播出,弥补了老版留下的遗憾,延续了这一经典的影响力。刘大刚在剧中那句沉稳浑厚的 " 大师兄,师父被妖怪抓走了 ",也成为许多观众难忘的回忆。

刘大刚与《西游记续集》的缘分,始于偶然。1998 年,续集筹拍之际,原版沙僧扮演者闫怀礼因年事已高、身体欠佳,无法继续出演。剧组为寻找接替者颇费思量。沙僧这一角色,既要有出家人的庄重威严,又要有挑担行路的质朴气质。

此时,住在刘大刚楼上的老邻居、同为京剧演员的马德华想到了他。两人因戏结缘,常在一起切磋表演,交情甚笃。马德华深知刘大刚功底扎实、形象敦厚,与沙僧角色高度契合,便主动向导演杨洁做了推荐。

杨洁导演选角向来重视戏曲功底。她认为,京剧训练有助于演员塑造典型形象。刘大刚的京剧背景成为他入选的关键。进组之后,他收到两份重要材料:一是闫怀礼此前表演的全部录像,二是导演亲笔写下的 " 沙僧行为准则 "。杨洁导演告诉他,可以在理解的基础上发挥,但一些细节必须统一,比如,挑担时肩膀下沉的幅度要与闫怀礼饰演的那一版保持一致。

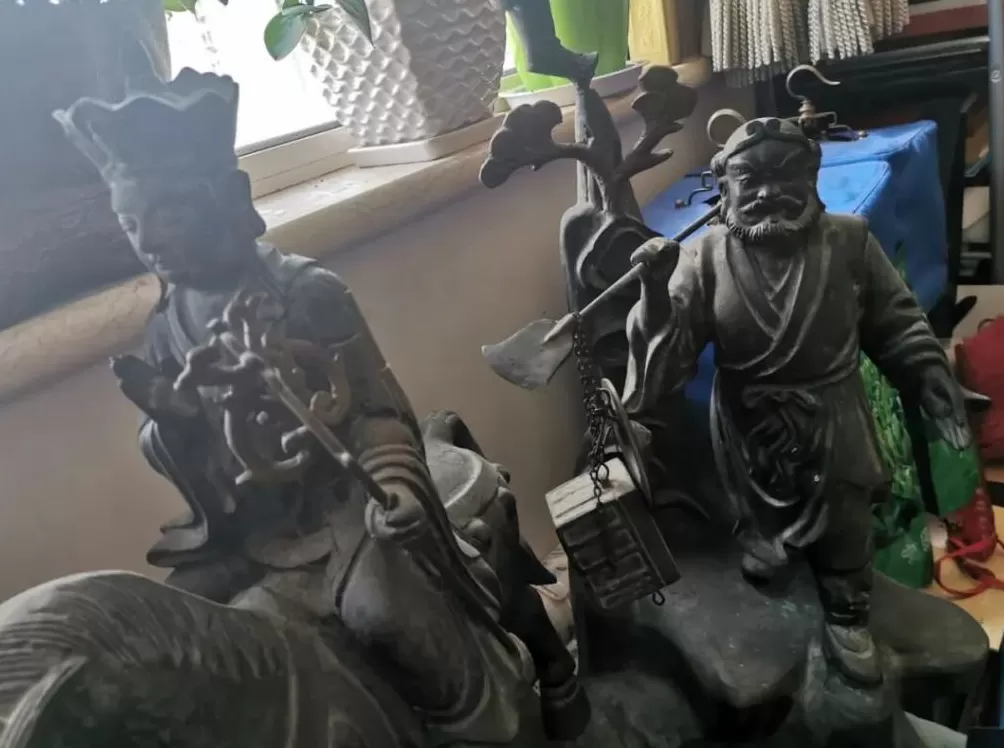

刘大刚家里,一直摆放着西游记中师徒四人的雕塑。 受访者供图

一段史诗般的亮相,背后是多年艺术生涯炼成的风骨。

《西游记续集》的拍摄对刘大刚而言是一段艰苦的经历。据他生前讲述,沙僧的妆造极为复杂,每次上妆需两个多小时。盛夏时节,厚重的戏服与浓重的油彩让他几乎每天都处于脱水状态。而作为出身流沙河的角色,沙僧还有不少水下戏份,这更增加了表演的难度。

而刘大刚为沙僧这个角色付出了巨大的努力。开拍前,他特意增重十斤,使体形更贴近角色设定。每天提前两小时到化妆间试妆,主动要求佩戴实心铜环耳饰,即便长时间佩戴导致耳朵红肿发炎也坚持不换。参与《西游记续集》拍摄的道具师后来回忆,仅沙僧佩戴的佛珠就参照 86 版重做了七次,光串珠的重量就达五公斤。

25 年过去,剧组摄影师王崇秋至今对两场戏记忆犹新。一场是 " 真假美猴王 " 中六耳猕猴要打唐僧,剧本原定沙僧只需上前阻拦,实拍时刘大刚却突然横跨一步,用整个肩膀结结实实挡住了金箍棒。导演喊停后问他为何临时加戏,他揉着发红的肩膀说:" 师父有难,沙僧得用身子护着。"

另一场戏在十三陵水库拍摄,那时正值寒冬,刘大刚要赤脚站在结着薄冰的浅滩中。开拍前,王崇秋从取景器里注意到他有个细微动作,先将降妖宝杖稳稳顿入沙地,再缓缓踏入冰水,面容始终保持着虔诚,就像是真的在朝圣。

王崇秋认为,沙僧台词不多,表演很大程度上依赖于肢体和眼神。刘大刚通过一个停顿、一个眼神,将角色的内心活动传递得细腻可信,最终透过镜头感染了观众。正是这种不着痕迹的演绎,使他的沙僧与闫怀礼的版本实现了无缝衔接,被观众广泛认可。

实际上,《西游记续集》热播之后,刘大刚的演艺事业并未迎来预期的起色。很少有人知道,在接到沙僧这个角色之前,他已在家赋闲近三年。那时他住在北京南城的老小区,每天最大的消遣就是去楼下看街坊下棋。他曾坦言:" 有段时间,连物业费都凑不齐。" 但他从没想过转行,也没因此消沉,他说," 演戏这事,就像种树,你得等。"

张皓强与刘大刚在家中聊天。 受访者供图

张皓强记得,有一次自己与刘大刚聊天,他半开玩笑地说:" 你看我好像挺乐观的,挺是那么回事,其实也就是个老头儿了。" 说这话时,张皓强觉得,他眼里流露出些许伤感。

生活中的刘大刚,始终保持着朴素。直至去世,他仍居住在北京丰台区一幢普通的老旧居民楼里,邻居们常见他拉着小推车去菜市场,与相熟的摊贩说说笑笑。

晚年他偶尔客串影视角色,也接受一些商业活动的邀请。对于这些机会,他总是心怀感激:" 人家能想起你就不错了,不要把自己放太高。"

在熟悉他的人眼中,刘大刚待人亲切周到。邻居评价他 " 见人就点头,话不多却透着和气 "。无论是年轻同行还是晚辈后生,都爱来家中做客。他常带着大家去家门口的家常菜馆,细心记下每个人的口味偏好,不时为身旁的人夹菜。趁着酒劲儿,来了兴致,他也会即兴说段评书,唱上几句京剧。

直到现在,许多人都能拿出和刘大刚的合影。无论在哪里被认出,刘大刚从未拒绝过合影请求。有青年演员公开发帖回忆,与刘大刚一同拍对手戏时,他会主动留下来陪他们对词到深夜。也有年轻戏迷提到,曾收到过他的私信回复:" 看到你们懂戏曲,我比什么都高兴。"

晚年的刘大刚已鲜少登台。但身边人提起他时,总是一半讲他对演艺事业的贡献,一半回忆与他相处的温暖点滴。在他们眼中,这位老艺术家朴实敦厚,待人真诚,做事有度,是个实实在在的好人、讲究人。

张皓强回忆,2025 年 9 月,刘大刚为一家京剧学校录制了祝福视频。镜头前,他依旧穿着一件红色 T 恤,戴着墨镜,但身形已十分清瘦。同月下旬,他又撑着病体,坐着轮椅参加了一场公益活动。尽管说话已很吃力,他仍坚持到场,他说:" 答应过的事,一定得做到。"

收到刘大刚离世的消息时,张皓强正在外工作。他先是不敢相信,继而愣在原地。家属转达了刘大刚生前的心愿:" 他不希望惊动太多人,一切从简。"

追悼会办得十分简单。刘大刚离去,有人难过,有人不舍,但刘大刚的儿子告诉张皓强,父亲临终,没有悲凉,没有遗憾。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~