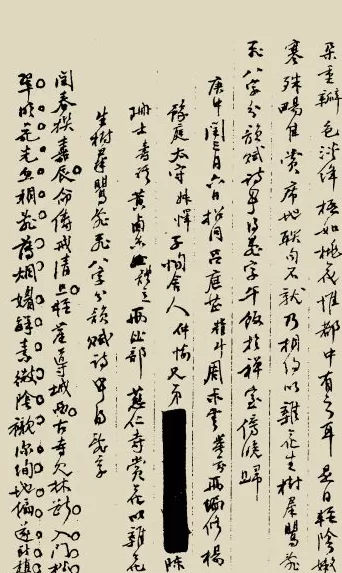

杜凤治(1814—1883),原名杜人凤,字后山,号五楼,浙江山阴县人。其祖、父两代皆无功名,他于三十岁时考中举人,以候补县令闲居乡里,偶尔到县衙帮阅考卷。清咸丰五年(1855)在周星誉家中初识李慈铭,李慈铭咸丰五年正月十三日记道:“是日并晤杜五楼大令人凤。”(李慈铭《越缦堂日记》)。当时杜氏尚未改名,居绍兴府城的东郭门附近,李慈铭则居西郭门附近,彼此极少往来。杜氏第二任妻何氏,其父何冶峰、弟何澂等与杜氏亲密,后来同李慈铭关系也不错。

杜凤治于咸丰五年入京,李慈铭则在咸丰九年北上,两人在京重逢,此后的四五年里,他们常与周星誉、周星诒、周光祖等同乡听戏、访妓,出入歌郎私寓,以此消磨漫长而茫然的候补时光。如李慈铭《越缦堂日记》所载,如是年十一月初一:“偕叔子、德夫、季贶、五楼至三庆园听三庆部。”初十日:“五楼来,偕季贶同至庆和园听三庆部。五楼同宿斋头。”十九日:“五楼来。夜同五楼访梦渔。二鼓后,复同仲雁步诣五楼书馆中,清谈而归。”廿一日又记众人饮酒作乐,并有兰卿、芝仙、玉兰、云林、梅仙诸歌郎陪酒,流连戏园、酒馆也是他们主要的娱乐、交际方式。杜凤治日记中也记录这些,但有意回避李慈铭的名字,如“予于三月廿五晚在如松馆请芳洲、子璞,并请陈幼笙、田小洲、吴松堂等。又因周素人由皖来引见,住叔云处,予于四月十三日请其听戏,晚饮如松,并请仲雁、叔云昆仲三人,又请汪小峰、王怡庵、倪小舫”(《杜凤治日记》前序记,邱捷先生整理,下引杜氏日记皆出此书。)显然略去了李慈铭。杜凤治善于推算八字,周星誉日记亦提及杜凤治擅长子平之术。咸丰十月初三日,杜凤治为李慈铭新出生的侄儿(其家长孙)推算八字,李慈铭记道:“举人杜五楼者来,为予评僧慧造为丙辰、丙申、己卯、甲子,五楼谓系土金独伤官格,当主清贵”(李慈铭《越缦堂日记》),然而僧慧长大后痴傻,并不能读书作文。

杜凤治虽年长李慈铭十六岁,李氏似乎并不以长辈相待,反不时流露讥诮之意。咸丰九年除夕,众人聚于周星誉寓中守岁,赋诗、掷骰连续数日,至次年正月初五,李慈铭记道:“五楼来。夜同仲雁、卣香、五楼博戏。五楼又大败,焚博具而去。”杜凤治因手气不佳,竟将赌具扔入火盆,愤然离去。李慈铭还讽刺其胆小,如咸丰十年八月二十四日记杜凤治闻英法联军火烧圆明园,“面色如土,欲为行计”,次日却又故作镇定,李遂讥之:“近来朝野,都是此一辈人,可笑也。”

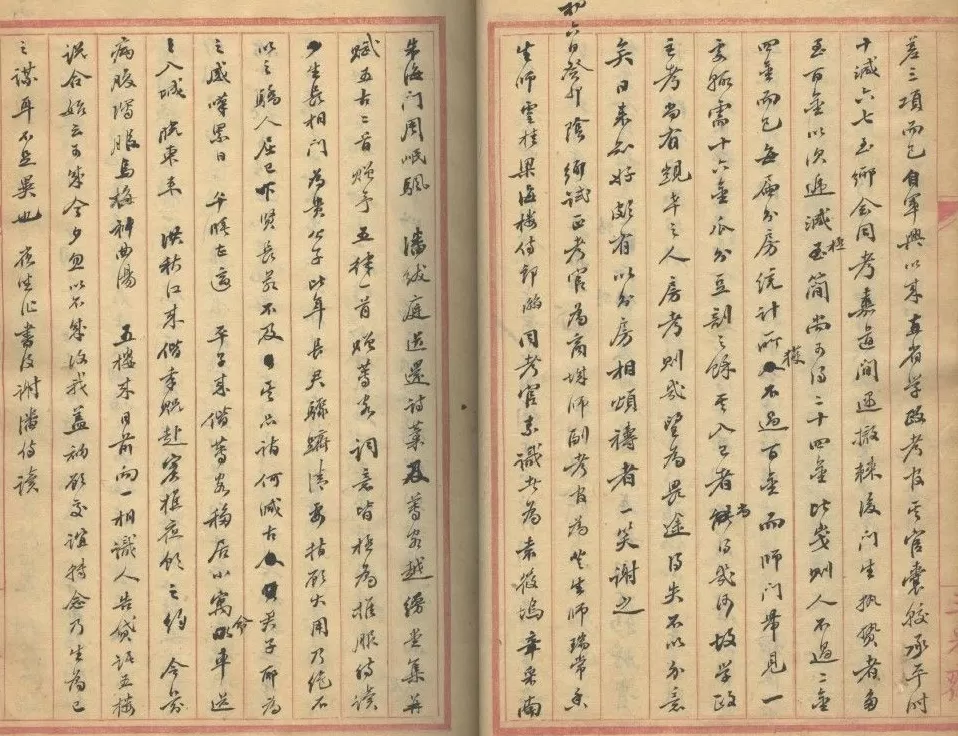

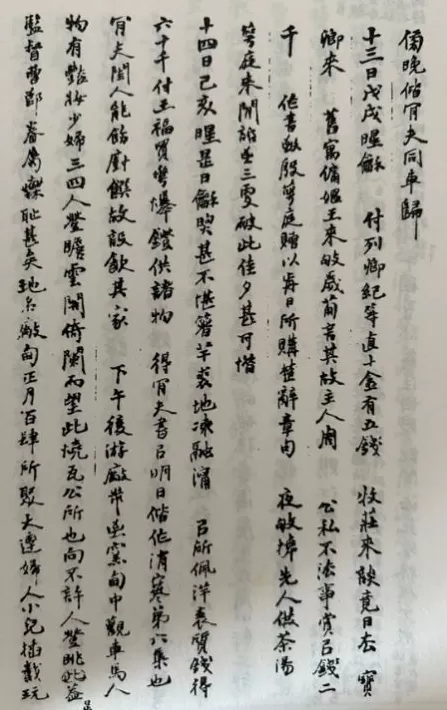

杜凤治不擅诗文,更为李慈铭所轻。咸丰十年闰三月初六日,众友同游报国寺赏花,以“杂花生树,群莺乱飞”八字分韵作诗。李慈铭作诗一首,题目原句“杨豫庭太守叔怿子恂舍人仲愉兄弟”之下,据孙咏裳抄本可知原写有“杜五楼大令凤治”七字。次日更直言“五楼诗成寄来,不通,可笑之至”。纵观杜凤治所遗日记,多为事务记录,文采不彰,晚年归田后絮絮于家长里短,俗冗之极,与李慈铭、周星誉的文人雅致趣味迥异,杜氏光绪八年三月初六日记道:“丁日昌这厮已伏冥诛,人皆快之,与我并无嫌隙,不知何故痛恨之,亦公道尚在人心也。”(《杜凤治日记》)

涂抹处为“杜五楼大令凤治”

咸丰十年十一月初三日,杜凤治得丰腴馆塾,又被李慈铭挖苦一番,“杜五楼就一部令史顾姓家教读去,月得十金。都中虽王公家,延师及书记,币最腆者月不过四五金,而部寺诸令史家乃往往至数十金,盖国朝胥吏偷窃权势,舞弄文法,高下在心,实以黑衣下贱之流而揽天下之大枋……。京朝官多贫乏不能自存,而吏人每积赀巨亿,服食享用拟于王者,此最国家一大弊也。其延师不务教读,惟属以竿牍之任,乡党自好者皆不屑为,而士之无行荒于文字者,亦喜就之,以无授经之苦,又不计文理之通否、字画之工拙也,近更趋之若鹜,凡计偕流落者偶篡得之,如登天矣。”(李慈铭《越缦堂日记》)李慈铭不屑但却羡慕嫉妒杜凤治的运气,不久后他得到礼部尚书周祖培家馆师之职,也代作笔札、公牍,月得六金,两相比较,显然杜氏所得更为优厚。杜凤治日记中也自称“予自到京之七年辛酉冬,仰同乡顾姓请代笔札,馆谷稍丰”。(《杜凤治日记》)。

咸丰十年初,李慈铭收到一笔百两的银票,委托被革职后专营借贷的小吏陈璧轩以及杜凤治帮忙兑换。杜凤治当时可能兼营一些借贷、汇兑业务,他竟在情急之下将此笔款项挪作自用。李慈铭为此追讨良久,其在二月十四日的日记中写道:“收得秦友芝观察部费银壹百两,从沈雨村经历处来,交陈璧轩,畜产负我,可恨。还叔云钱三十吊、卣香三十二吊。”会稽人秦金鉴,时官福建道台,这笔“部费银”很可能是秦氏用来打点京官的。骂陈璧轩“畜产”仍不解恨,李慈铭更在眉批中注明此事杜凤治也有参与:“此银陈鳖歼竟与无赖杜五楼分之,其谋实发于杜畜产,百金何足惜,而此两凶竖之意直欲陷我于死地。陈畜产本革吏,无恶不为,杜畜虽一字不通之举人,然终厕衣冠之末,而所为如此,人心之险,真可畏也。”(李慈铭《越缦堂日记》)咸丰十年闰三月初八日,李慈铭记道:“五楼来,偕之过陈璧轩,索还旧付银,不得当而归。”至岁末,追讨更紧,十二月二十六日:“作书致杜五楼,索汇银,未得。”二十八日再索。次年正月二十九日又记:“作片致五楼,索所汇银……得五楼书。”屡索不得之下,李慈铭多次怒斥杜凤治与胥吏商贾为伍。(李慈铭《越缦堂日记》)。

陈璧轩也是山阴人,族侄陈锦字昼卿,官山东盐运使,与李慈铭也有交谊。杜凤治告归之后,见到其陈锦时写道:“下午昼卿来拜,谈许久去。昨在陶堰言及其族叔璧轩在京落魄,伊引见时,挈璧轩至山东,同治十一年卒。”(《杜凤治日记》)杜凤治有心记下陈璧轩子孙现状,尚能忆及早年二人在京城的落魄情状,可知他们当日在京关系很不错。

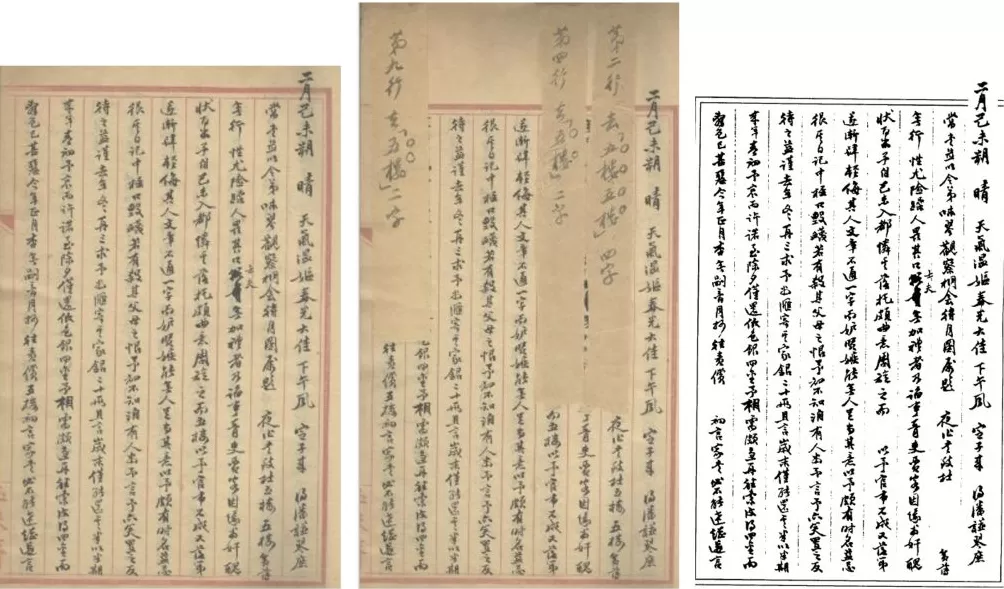

周星誉也曾托杜凤治介绍债主,事情本已谈妥,杜氏自身窘迫之甚,遂将贷款截留自用。周星誉在日记中无奈写道:“五楼来,日前向一相识人告贷,托五楼说合,始云可成,今夕忽以不成复我,盖初顾交谊,转念乃生为己之谋耳,不足异也。”(周星誉《鸥堂日记》)周氏虽感失望,却也体谅杜凤治的艰难处境。周氏这则记录进一步印证,杜凤治在京城对资金周转颇为熟稔,拥有相当的人脉资源,其远房同族会稽人杜联京多年,官翰林院侍读、侍讲、学士及詹事府少詹事,至正同治四年得广东学政才离京,李慈铭也曾向杜联借过钱,或许杜凤治在京的金融活动得到了杜联的帮助。杜凤治谙于生财之道,晚年由广东知县赋归,宦橐颇丰,日记中有记录放贷生息之事,内侄何濬为其管理账房。

周星誉《鸥堂日记》,向杜凤治借钱,上海图书馆藏稿本

《越缦堂日记》稿本与石印本中的“五楼”

咸丰十年冬,李慈铭借二十两给杜凤治寄回家用,此时杜凤治已三娶,子女多,家累重。李慈铭对他的窘境起初尚存同情,杜凤治答应年前还十两,次年春再还十两。然而到了除夕,杜仅还回成色不足的四两,经催讨后又还四金,且“辞色已甚恶”。李慈铭只好继续追讨,杜凤治则推托说家中尚未收到银两,待家书到京、确认收到后,再行偿还。李慈铭虽感无奈,却也无法与之绝交,只得转而向吕耀斗借款应急,并重在日记谴责杜氏品行差,咸丰十一年二月朔:“夜作书致杜五楼,五楼贫薄无行,性尤险躁,人畏其口,士夫无加礼者,乃谄事胥吏贾客,因缘为奸,丑状百出。予自己未入都,怜其落托,颇曲意周旋之。而五楼以予官事不成,又落第,遂渐肆轻侮,其人文章不通一字,而妒贤嫉能,无人足当其意。以予颇有时名,益忌很,其日记中极口毁蔑,若有杀其父母之恨。予初不知,洎有人为予言,予亦笑置之,反待之益谨。去年冬,再三求予为汇寄其家银二十两,且言岁末仅能还其半,以半期来年春初,予哀而许诺。至除夕,仅还低色银四金。予相需颇急,再往索,复得四金,而辞色已甚恶。今年正月,杳无嗣音,月杪往责偿,五楼初言家书必不能达,继遂言须俟家信返时始还,反覆狡狯,莫能殚述。吁,世途之险如此,可胜嘅哉?此辈龄龊寒人,市井亡赖,本亦不足记录,特欲以示子孙无近小人,故不惜污吾笔耳。”

这段记载颇为详尽,且透露出一个重要信息:杜凤治的日记并非始自现存版本所载的同治五年四月,而是早在咸丰末年便已开始撰写。可能杜氏自认为在出任广东知县之前的经历乏善可陈,因而私下将早期日记焚毁。不过,他亦不免受当时风气影响,常将日记在友人间传阅,遂有人将其中的愤激之词密告李慈铭,李却只是一笑置之,杜凤治的所作所为在他看来并不足为奇。

咸丰十一年五月初二日李慈铭写道:“作书致定子、致五楼,一为缓债,一为索债也。”直到九月十九日,杜凤治才携家书前来,证实其子确已收到二十两银,遂将余下的十二两如数归还。“雪瓯、五楼来,五楼以家书见视,知其子已见过家慈,即日取汇银二十金。”(《越缦堂日记》)这二十两欠银,自除夕拖至次年九月方得清偿,足见漂泊京师谋官者生计之艰。

至同治二年,李慈铭向杜凤治商借二十两救急,却遭到拒绝,他彻底认清杜氏“鬼蜮”之面,几乎与之断交。他在二月十六日记录自己多方筹款之难,并提及早年因杜凤治等人之故,陷入铜局亏空案中,被迫补银,愤懑不已。四月二十九日又记:“得杜五楼书,言借银无有。此人鬼蜮百出,屡设计相围,而又屡来请托,今委以小事,竟不应,可恨。”李、杜间前后两个“二十两”,导致关系由和气到决裂。

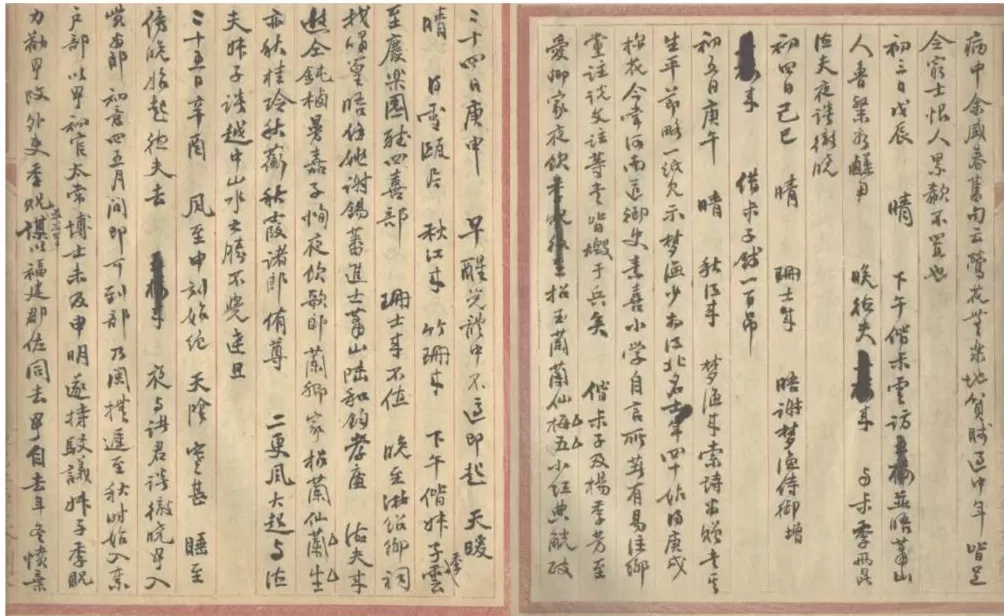

《越缦堂日记》,虽抹处“五楼”尚可辨认

杜凤治虽以举人身份通过“大挑”获授知县资格,但实际补缺遥遥无期。加之第三任妻子病故,全家生计艰难,他无法再空耗光阴。据其自述:“癸亥夏韩姓继顾,予即假馆于韩。自计拣发难凭,马齿日长,偶有余力,忽兴入赀之想。”(《杜凤治日记》书首)于是在同治三年春,他放弃常规候补途径,转而借助捐纳制度,通过出资谋取一个能尽快实授的知县职位。这一过程中,他曾多方托人协助,如周星誉日记中咸丰九年六月初五便记有:“得五楼书,托代谋捐项,即复。”历经数年努力,至同治五年三月,杜凤治终于获授广东广宁知县,开始筹措赴任路费。

此时李慈铭也因捐官耗尽家产,京师居大不易,正为筹措返乡川资焦头烂额,在杜凤治出都两个月之后,他以户部郎中告假还乡。杜凤治于同治四年八月初五离京,赴广东广宁知县任。因此同治四年出都后,二人再无交集。光绪二年二月初六日,李慈铭日记中扔对杜凤治满腹仇恨,“偶取庚申日记检一事,因将其中怒骂戏谑之语尽涂去之,尔时狎比匪人,喜骋笔墨,近来暂一翻阅,通身汗下,深愧知非之晚。然言之玷尚可灭,行之愆不可磨,幸清夜自思,犹知依循名义,拘牵绳检,无大过于身。今去此谰言,便觉心目为之一快,附记于此,以警将来。是年与匪人从迹最密者,今南海知县杜奉雉,今亦悉灭去其名,无俾佥壬污我简册。”(李慈铭《越缦堂日记》)“杜奉雉”是“杜凤治”的污名化,李慈铭以此表达厌恶、绝交之意。

杜凤治日记《闲居随笔日记》光绪八年二月二十一日,写他前几日去了趟会稽县衙,想到曾在这里批阅李慈铭的县试卷,给他第一名的好成绩,现在居然也中了进士,“李以郎中需次都门最久,不记何科捷乡举,年已四十余,又捷南宫,年近大衍,仍然在户部浮沉,补缺无期,而声荦卓卓,为一时名士之冠,而人品则卑卑不足道矣。今年已五十有四,身体向来虚怯,群谓其不寿,而已如许年岁,然与许皆无子,许不闻家中尚有何人,人世浮云变幻,枯菀难知,想苍苍者必有意于其间也。叔芸亦性弱善病,而今年已五十七,又得运使大缺,亦出人意计之外。人事难知,天道更难知,惟有如《聊斋》所云,合眼放步,任造物之低昂而已。”这是杜氏仅此一次正面提及李慈铭,此时他已归田二年,子孙绕膝,大开商铺,可谓志得意满。突然在某一日忆起天外故人:印象中周星誉、李慈铭“性弱善病”,如今却是李氏中进士、享大名,周氏官两广盐运使肥缺(运署号称金穴),皆“出人意计之外”。莫非杜氏曾解析二人八字,逆推其不寿、不达?落笔之时想必不能心平。他给李慈铭的卷子判了第一名,三十多年后仍记忆真切,但恐非李慈铭所乐于提及者。

杜凤治对周星誉充满感念,晚年也经常通信。他在同治五年四月初八日写道:“叔云信来,作长函答之。留京十余年,与叔云无间目不通函者,积已盈箧……拟择其议论有见而书法佳妙装裱为屏,悬之座隅,以志交谊。”(《杜凤治日记》)然而这段情谊也并非全无间隙,杜凤治曾在日记中暗讽周星誉“又懒又暗,一经得位,授柄家人,己则高卧”,似已预见周氏之后被劾罢官的结局。巧合的是,在杜氏讽刺周氏之两月前,李慈铭也记下周星誉的旧仆主动前来揭发,“旧寓佣媪王来敂岁,备言其故主人周星誉公私不法事,赏以钱二千”,家仆之言虽未必全然可信,李慈铭轻描淡写,但其间的微妙态度,颇值得玩味。

石印时“周”下二字被遮蔽,据陈乃乾《<越缦堂日记>之□》,二字正为“星誉”。

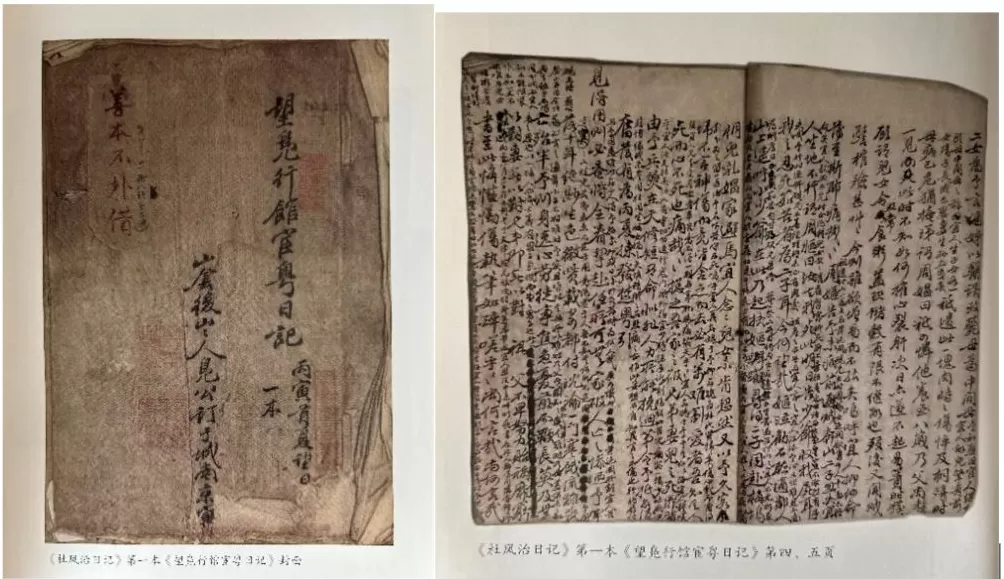

杜凤治日记

李慈铭卖良田,杜凤治四处借贷,他们倾全家之力谋求一官半职,只身赴京,处境窘迫。与此同时,太平军横扫浙江,两家亲人命运凄惨——李慈铭的母亲与弟妹八人逃入山中,家宅遭焚毁;而杜凤治家中伤亡更为惨重,兄长、妻子与孩子皆染瘟疫而亡,一位弟弟更被太平军掳去丧命。正如杜凤治在日记自序中写道:“发逆算陷越城,吾乡九被蹂躏,搜掠一空。兄以病亡,弟以掳死。荆室娄宜人亦染时疫,值幼子桐儿先一日殇,继又探贼复至,惊痛而殁。”(《杜凤治日记》)

李慈铭与周星誉经常谈诗论艺,以雅人深致自居,他们的日记属于典型的文人日记,杜凤治的日记则以专记公务而闻名。杜凤治任广东知县十四年,勤勉务实,他看不惯周氏的“懒政”,但自身旋于钱谷,又恰是李慈铭眼中所谓的“俗吏”。他们各自起伏的人生轨迹被真实地记录在日记中,成为动荡时局中一段沉郁的见证。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~