乐乐曾在湖南一所县中就读,回想起高中生活,让她印象深刻的是,PEER空间是学校唯一会播放轻音乐的地方。

除此之外,PEER空间里的桌子是圆的,方便大家围坐在一起讨论感兴趣的话题、合作有趣的活动。

这一方天地,像是与上课的教室剥离开来的平行世界——可以在成绩之外实现兴趣,安放内心,没有进步也没关系。

PEER全称为北京毅恒挚友大学生志愿服务促进中心,是成立于2007年的非营利组织,自2015年起,陆续在湖南、广西、贵州的11所县乡中学落地“PEER空间”,每所学校派驻1–2名长期志愿者。

学校有坚固的外壳,PEER志愿者有时候像是“外来闯入者”,想要在学校办的活动未必能成行。

湖南一所县中的德育处教师王悦对接PEER空间2年多。她说,学校也有学校的矛盾,既希望孩子们全面发展,又怕孩子做活动多了,成绩提不上去,但PEER空间的存在的确让县域的学生看到了更大的世界。

视野的开阔也给学生带来青春的困惑与彷徨。许多学生一边被推着向前,争夺有限的上行机会;一边又渴望在年少时光里探索自我、追问未来。

密不透风

石像今年从广西一所县域高中(县中)毕业。她原先在市里读初中,到了高中,班里其他同学多是从初中一起升上来的,她作为陌生人卡在他们中间,有点孤独。

当时,学校要求女生头发长度不能超过衣领。她第一次剪短发时,发现自己“爆丑”,想哭。高一下学期,有一次老师在校门口检查头发,让学生当场拿剪刀把头发剪短。好在有人跟校长反映此事后,学校的要求不再严苛。

她常常感觉高中生活压抑沉闷,没有娱乐活动,每天起床、跑操、上课、吃饭、上课、睡觉,周而复始。

莉佳也有类似的感受,她曾在湖南一所县中就读。她说,压力之下的高中生活缺乏活力,在封闭的校园空间中,让人感觉密不透风,人际关系也容易出问题。

如果说哪里有机会能稍稍透透风,石像会提到PEER空间。“我们学校的空间有一个小阁楼,它很温馨,特别好玩。”在这个空间里,她的表达总有人回应,自己的想法也会被认可和接纳。那时她做PEER空间的书影部部长,协调书影部的成员给同学们办活动。

第一次走进PEER空间时,乐乐还在湖南一所县中的老校区读高一。空间在教学楼顶楼,她发现学校竟有这样一个地方可以读想读的书、做些小活动,还会放轻音乐等,“在学校其他地方是没有这样的音乐的”。

PEER空间里的桌子是圆的、可拼接的。乐乐觉得,大家围在一起,圆桌可以打破人和人之间的界限感。那时她刚离开初中,来到一所全新的学校。PEER空间帮她消除了一些对新环境的疏离感和陌生感。

也是在这片空间,乐乐认识了笛子姐(曹笛),她是PEER空间的长期志愿者,她这样的身份也被该机构称为“挚行者”。

独自面对

曹笛从2020年秋天到2021年春天在乐乐读书的县中担任“挚行者”。她了解到,很多孩子跟着父母流动,小时候到北上广深,上中学时回到家乡,有些则从小跟着爷爷奶奶在乡镇长大。

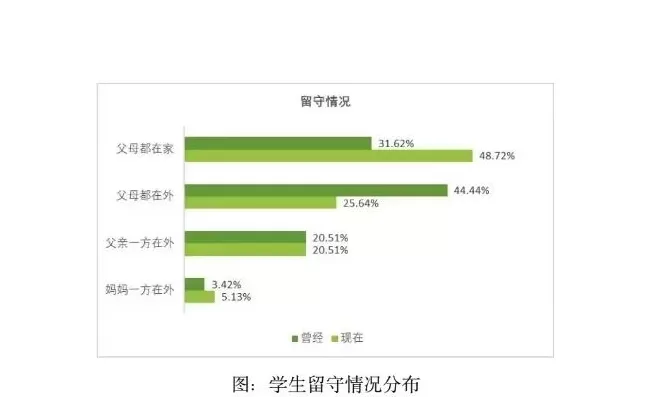

PEER开展的“县镇中学生成长追踪研究(2022-2025)”发现,他们追踪的117名县中学生中,67.5%的学生在童年时期曾经历过父母至少一方在外务工,44.44%的学生经历过父母均在外务工;到了高中时期比例有所降低,51.3%学生的父母至少一方在外,25.64%学生的父母均在外。

学生留守情况分布 来源于《县镇中学生成长追踪研究第二年阶段性报告(2022-2024)》

2024年春季,章宸旖在贵州一所县中的PEER空间担任“挚行者”。她说,这所学校里,大部分学生的父亲会出去打工,母亲在本地干一些体力活或者做小买卖。她当时只知道有三个孩子的父亲留在当地,其中两位学生的父亲部分肢体残疾,另一位学生的父亲是当地的公务员。

章宸旖目前在PEER研究院工作,做课程研发。她发现,大城市的孩子有父母在生涯规划方面的支持,但县中的孩子大多要靠自己——有的学生早早要为家庭付出,比如爷爷奶奶生病,假期时,要回家照顾老人;即使考上大学,如果家里没有足够的经济支持,也需要自己打零工赚钱。

一所县中的PEER空间(章宸旖 供图)

一般来说,学生成长期间可以从家庭、学校、朋辈、社会等方面获得认同和支持。对于县中的孩子们来说,章宸旖观察到,在社会和学校中,成绩一般是他们获得认可的最主要途径。

曹笛观察到,初升高虽然实行“五五分流”,但在县中,从乡村升上来的学生比例较低。有些学生在乡村学校可能是年级第一,作为政策“均衡生”升到了县中,却发现自己变成了中等生,甚至是“吊车尾”,他们的自信心会受到很大冲击。

她常在PEER空间看到同学们在留言本、留言墙上的自我表达:“我以前是个王者,现在是个渣渣”、“我不是小镇做题家,是小镇错题本”。

章宸旖觉得,学生们长期处在紧张的学习氛围里,某些程度上失掉了一些通过其他方式获得认可的途径。

而这时,有些学生会通过否定他人来获得群体认同。章宸旖觉得,一些校园霸凌的萌芽与此有关:比如有些男生会否定“娘娘腔”(比较有女性化气质的男孩),不和他们玩。有的女生会否定喜欢和男生待在一起的女孩,觉得对方是“绿茶”。

莉佳说自己在学校被孤立过。她初中举报过3个带手机的同学,很多同学因此讨厌她,到了高中甚至有人造谣说她是班主任的“线人”,也有人说她人品差,很虚伪。她总觉得所有人都讨厌自己。

这些感受她基本不和家人说。她后来在PEER组织的人文夏令营里倾诉了自己的想法。有夏令营的导师听了莉佳的情况后,也分享了自己的经历,并和她说,“我不知道你的痛是什么样,但你会慢慢感觉到它在流走。你回头看,会发现它也就那样。”

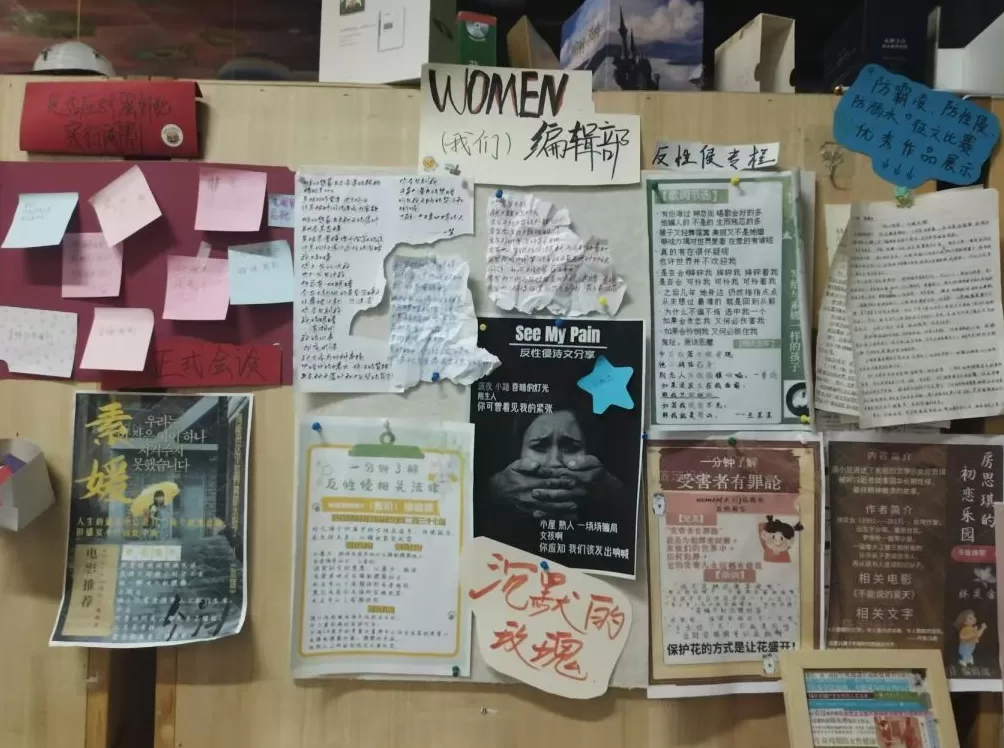

在PEER,莉佳感到被接纳。她参加各种实践项目,做尝试,还和同学们一起组成“WOMEN编辑部”。

我们(WOMEN)编辑部在PEER空间设置的专栏(莉佳 供图)

隐秘心事

曹笛记得,她和朋友讨论过,青春期的自我价值感很多时候建立在重要他者对自己的肯定和评价上。没有获得足够的肯定,或者和某人的关系发生了巨大变化,可能会成为学生很难独自跨越的一道坎。

空间所在湖南某学校门口的河流和石桥,志愿者和同学们在桥上行走(曹笛 供图)

章宸旖记得,之前在PEER空间,有个男生和自己说起与朋友、家人相处的事。那个男生平时比较内向,来空间只是听别人说话。

那天,两人边上有很多学生看书、下棋,吵吵闹闹的。男生说到“我不知道我自己存在的价值是什么,我觉得我好像不应该存在,我不值得被喜欢”,然后崩溃大哭。章宸旖安慰他,说他的画作很漂亮,放在了空间里展示。

这名男生说,自己可能就想哭一下。

在PEER撰写的《县镇中学生画像》中,记录了一名学生的倾诉。这位学生告诉 PEER 的研究员,高一时,坐在他前桌的一名男生由于手机被老师没收而极度悲伤、愤怒,从而选择跳楼轻生,不过最后被救下。他和那名男生一样,父母在外打工,缺少父母陪伴。他觉得那名男生人际交往更少,几乎只能通过手机的小小屏幕和世界产生关联。

县中配备的心理支持资源不多。章宸旖说,她去年所在的学校,一个年级就有上千名学生,全校只配有一个心理老师,有时心理老师还要承担许多行政事务。

在曹笛担任“挚行者”的学校,PEER空间里曾经做过一个“自闭角”,后来同学们反馈说名字有些负面,他们更愿意称其为“安静区”或者“充电角”。

这是一个有隐私护栏的地方,学生可以一个人窝着发呆,这是学校里除了厕所以外少有的完全没有监控的角落,没人会来看学生在做什么。安静区很受欢迎,经常需要排队。

学生在空间和线下来访捐赠人分享小组设计的乡村学校安全讲座行动方案,并寻求建议(曹笛 供图)

曹笛说,同学们来到PEER空间是放松的,可以展现自己另类的样子。学生们的情感需求与困惑,则常常流向小说与二次元的世界。

当现实的陪伴缺失,文字与想象便撑起了一小片自由的天空。

比如来空间的很多学生喜欢看一本网络小说,说它给人上学的动力和力量。空间留言墙上,有很多人会写要像书中两位主角一样考上大学。

这本小说成了许多学生的“精神灯塔”,书中两位主角的境遇与挣扎,让同学们看到了自己的影子。

曹笛一开始好奇,看完小说后有些理解。“因为那部小说里塑造的两个主角跟同学们的生活情境太像了,一个是从城市转来小地方上学的学霸,一个是从小父母都不在,自己拉扯妹妹长大的少年。两个少年互相救赎,考上了心仪的大学。”

打开窗户

这片安放青春心事的静谧角落,也成为了许多少年望向广阔天地的一扇窗。

莉佳说,PEER给自己带来了很多第一次:第一次出省、第一次坐飞机……

她第一次出省是去参加第14届全国中学生领导力展示会,地点在江苏无锡,坐了20多个小时的火车,“慢慢摇到江苏”。

莉佳参加中学生领导力展示会时,发现很多学校都是指派教师指导校内活动,教师陪学生参加展示会,家长也会给予物质和精神支持。

但她和队友当时申请去参会的时候,甚至和老师、校领导吵了几天的架,最后是PEER“挚行者”出面交涉与担保,学校才允许他们去参会。

参会的师生会展示实践项目成果,涉及的多是公共议题。起初莉佳也疑惑,“我们为什么关注这些话题?”

后来莉佳发现,比如全球变暖会直接让乡镇的孩子感受到日常生活的变化。家乡一些地方是没有空调的,高温之下,乡镇的孩子们感受得更深刻。

又比如,莉佳家旁边有一条江,在她小的时候水非常清澈,但是过了几年,水里因为富营养化长出更多水草;夏季洪水退去时,两岸都是垃圾。

所以现在的她觉得让县域、乡镇的孩子接触可持续议题,就是为了让想保护自己家乡又不知道怎么保护的人更加有行动力,更知道往哪个方向去做。

来PEER空间的学生还会发起活动,或建立社团。曹笛记得,有一年,有学生做了一个时事评论的社团,每周在空间里聊最近了解到的国际形势,特别开心,还会在空间里做一些新闻整理,邀请更多同学来讨论公共议题。

还有同学组成了“原创社”,每年换届,社长到了高二高三就把接力棒传给学弟学妹,这个社团运作了三年多,定期在空间连载学生们的画作,给空间画了很多好玩的东西。

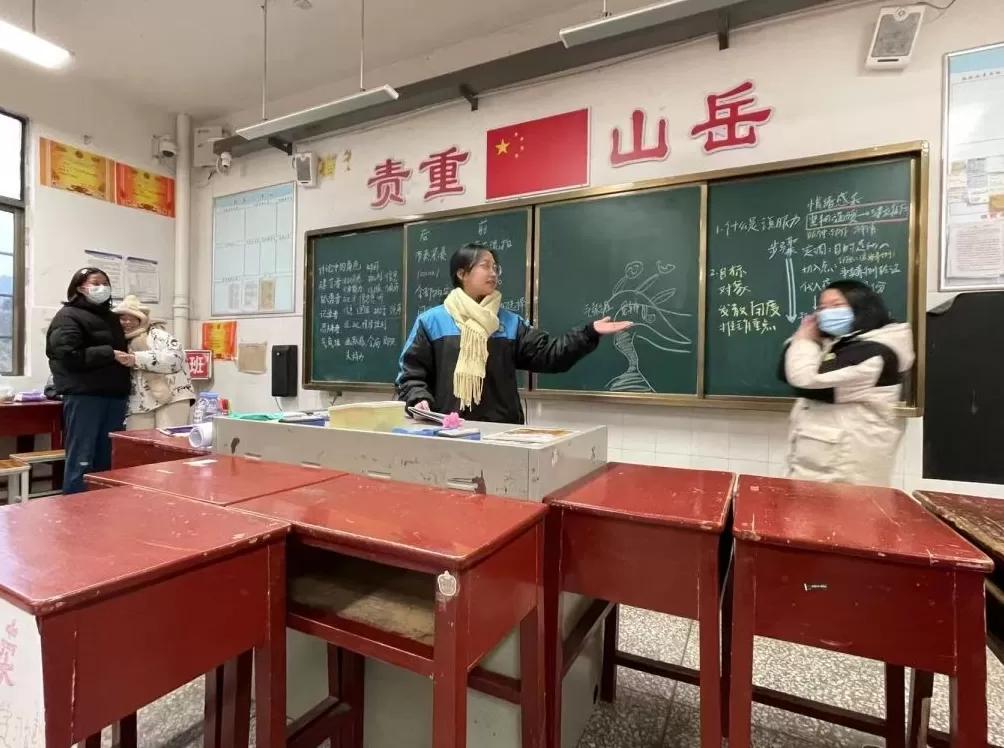

“冬旅人”领导力孵化器现场,正在小组展示(莉佳 供图)

乐乐在PEER的“冬旅人”项目中还听过一些学长学姐讲他们的经历。“有一个姐姐跟我们说了她作为一个背包客在世界各地旅行的经历。我就觉得不一定在学校才能学习,或者学习是唯一要走的道路。”

冬旅人现场(莉佳 供图)

“不想读书”

乐乐说,接触了PEER之后,她感觉学校教育内容比较单一,也对社会资源分布不均有一些认知。而面对这种矛盾,高中时自己的应对有些消极,“我很喜欢知识,但讨厌学校”。她会在写作文时进行一些批判,甚至在高三的时候做了一个大的决定。

那是“新冠”疫情的最后阶段,大家的精神都很紧绷,乐乐有个笔友在广州读大学,他们通信,写到疫情,笔友说,看见广州塔被浓浓的雾蒙盖的时候,在想疫情会不会过去。

“学生们封在学校里不能出去,一个月放不了几次假。”乐乐感到迷茫和压抑。

她不喜欢应试和比较。尽管觉得一个人需要接触系统的教育来获得理解力和认知力,但她感到,“它(应试)的重要性在高三那个时候远远低于它对自己身体和心理上带来的压迫。”

对未来,她当时比较悲观,“我们学校在当地是比较难考的,大家费了很多劲考上这个学校,还要费更多劲考到别的地方去”。

她决定要逃学。

逃学了十几天,疫情封控放开了,她当时不知为何,感觉要回去好好学习,学了几天故态复萌,觉得应试教育不适合自己。

PEER研究者马啸在上述《县镇中学生画像》里抛出了问题:

我们常常忘记了,参与教育过程的学生是一个整全的人,而不仅仅是一个被简化了的、理性的、笛卡尔意义上的“心灵”。如果我们提供的教育仅仅是理智上可理解的,但却不能调动学生的身体感受,也不足以使其看到教育与生活情景的关联,“不想读书”是不是也很正常呢?

乐乐说,同学之间可能因为压力,有扭曲的情绪以及发泄的表现。大家组成小团体,彼此攻击:有语言攻击的,有暗地里说坏话的,有在考试成绩上比较的。

乐乐高三毕业之后,有一段时间很低落,不知道想做什么,只知道自己不想做什么。当时她跟着爸爸妈妈在广东,爸爸妈妈让她等着填报志愿,她偷偷跑了,找了一个工厂打工攒钱,攒了1000多元。

她带着钱,去了江西的一家寺院做义工,做了一段时间后,寺院安排她做讲解工作,她因此获得了一些物质补助。

回想中学生活,乐乐觉得PEER空间给同学们提供了一个可以看见的、离自己很近的,允许有不同发展方向的场景;但另一方面,自己又要生活在单一、枯燥的生活中。“那你怎么样去平衡你内心的不同诉求、你所期盼的不同景象?一方面希望自己能够安下心来好好学习,另一方面又渴望外面多彩的世界。”

她觉得矛盾充斥了自己整个高中时期,“它就像一根刺扎在那,你没法把它拔掉,你只能盯着它,不可能看不见它。有的时候你稍微想动一动,这个矛盾就会出来,你又会被扎到”。

石像也觉得在PEER空间能放开做自己,在现实生活中又要循规蹈矩,有点割裂。

她觉得PEER空间是一个让自己很开心的地方,在那里和他人有很多共鸣,但离开PEER与人交流,发现自己和一些现实生活中的朋友、老师的观点不大一样,和爸妈也不一样。脱离PEER,自己的生活有时候“一地鸡毛,像从梦境里醒来”。

她举了个例子,去贵阳参加PEER的嘉年华时,她和同学们展示了在做的项目,研究家乡特产,走访特产工厂、销售商,采访农业局局长。但是在家,石像说她只有单纯的快乐,“可以睡到12点起,过上‘老鼠人’的日子”。

石像觉得,教育资源欠发达的地区很需要志愿者等力量,去帮助改善学习环境和传统思维。在县中,老的教学思路和模式跟不上现代学生的思维和发展。广西很多地方欠发达,老师只是大专或者专科毕业,很少有名校毕业的人愿意来县中当老师,学生们也很难接触到新的教育。

“凿壁透光”

做过“挚行者”后,曹笛在PEER做了4年的空间项目官员,和另一位同事一起负责三个省份十几个PEER空间的整体统筹规划和运营执行。

她说,要和学校达成合作,学校会提出期待,各个县中的诉求不一样。有的学校,校领导期待有学生冲上顶尖高校,希望通过PEER空间给学生们带来一些拓展,帮助学生们开阔视野,或者更高效地学习,考出好成绩。

有些学校是乡镇学校,希望能培养学生自立,让大家不要掉队,都有学上。这些学校的PEER空间会做更多基础的工作,学校期待空间能给更多的学生提供服务,学生能来看书,一些调皮的孩子在此规范一下自己的行为习惯。

据石像的观察,她所在学校的领导和老师对PEER空间的态度有些复杂,他们一方面觉得PEER空间在帮助县中孩子打开视野,另一方面又觉得,孩子们看到不一样的世界,有了更强的自我意识,会扰乱学校的秩序,在一些时候提出“不要再在这办了”。

莉佳观察到她所在学校部分老师的抵触心态。老师不直接和“挚行者”冲突,会在空间里巡查,有时当着大家的面“教育学生”。有的老师不准学生把课外书带出空间。

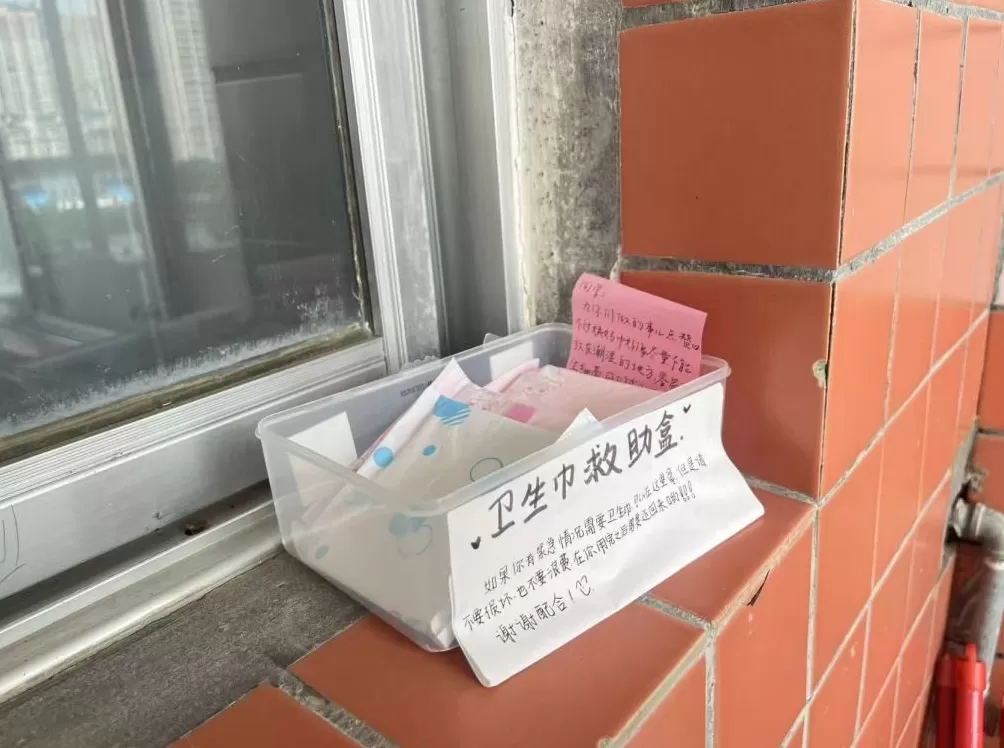

做“挚行者”时,章宸旖打算带学生做卫生巾互助盒项目,和学校的对接老师汇报时,对方问是不是有点敏感。章宸旖和对方解释,这样的活动涉及公共卫生、个人健康教育,老师们最后接受了。

卫生巾互助盒(章宸旖 供图)

她也记得,之前有一个男学生说想办“荧光夜跑”活动。当时PEER空间的工作人员和这个男同学一起写了策划书,上报给团委老师,写明了活动的形式。

老师一看策划,觉得太危险了,怕学生们在跑步时出意外,比如摔倒。尽管策划书上写了一些预案,比如准备消毒喷雾、酒精、碘酒、纱布等,发布活动的时候提醒大家慢跑,不要太快,保持安全,还是未获允许。

偶然的机会,校长路过PEER空间,章宸旖和校长聊天的时候谈到了此事,校长很感兴趣,看完策划案说“我们需要这个东西的,挺好的,你们搞起来吧”,这一活动于是又顺利进行。

湖南一所县中的德育处教师王悦对接PEER空间2年多,她觉得空间在学校的存在感主要看学校领导的理念。

她说,当初将PEER空间引进到学校的老校长很支持空间,当时有一批成绩优秀的学生通过PEER的活动提升综合素质,参加了“强基计划”(主要选拔“有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生”)。

“现在学校领导不一样了,目前领导更在意教育教学质量,空间的存在有些弱化。学校整体氛围没太鼓励学生参加活动。好班(成绩好的班)的学生没太多‘资格’去参加活动,学生要去的时候会矛盾,班上规定到了点得进教室。”

“学校也有学校的矛盾,既希望孩子们全面发展,又怕做活动多了,成绩提不上去。”王悦坦言。

不过她仍然能感受到PEER空间目前在学校的价值。“有了空间后,学生的视野和内驱力得到激发,他们看见了一个更大的世界,能明白为什么要考大学,未来有哪些可能性。孩子们可以在空间获得自信心、情感陪伴。”

曹笛觉得,空间这些年做的琐碎却重要的工作犹如“凿壁透光”,不仅是给学生打开一扇窗,更是要在运行已久的系统中,为多元的价值观、鲜活的个性与朴素的常识,争得一寸呼吸的空间。这个过程没有宏大的胜利,只有日复一日的理解、说服与偶尔的幸运。在偏见与担忧的坚冰上,凿开一道微小却至关重要的豁口。

循环流动

这些年,曹笛直接或间接接触过许多学生的高考志愿填报过程。她发现升学指导背后重要的是促进信息公平。仅仅依靠家长和学校,同学们了解的信息太少了,很难做出合适的判断。

有些家长觉得没关系,认为先做选择,之后可以再考虑。曹笛觉得对县乡中学的同学们来说,这可能意味着支付了昂贵且不必要的成本。比如有的同学报了民办本科,学费对家庭来说负担很大,未来也有不确定性。

曹笛说,在生涯规划上,一些同学不了解多少信息,却要在短时间内考虑和做决定,“不知道自己擅长和适合什么,就被东一句西一句的话催着走了”。

学生们天马行空的想象很容易让步给现实。有的学生把专业想象寄托在小说、漫画里,看了《法医秦明》说要当法医,喜欢地理是因为想要游遍名山大川。到真正报志愿的时候,想游遍名山大川的学生报了师范等专业,因为要走父母说的稳定的路。

曹笛说,县城里的主流趋势是,大家想要稳定,要考公考编。

她认识一个学生,觉得自己对历史感兴趣,但家人因为他历史成绩不好没让他报历史专业,希望他去学汉语言文学,觉得学这个专业好考公。听到这名学生分享苦恼的时候,她感觉如果不帮他找更多信息,他可能会迷迷糊糊地走上一条道路。

曹笛请教了和PEER合作做升学指导项目的老师,老师了解了这名学生的更多情况后,发现他对传统文化感兴趣,以他当时的成绩,推荐他试试看中医5+3项目,后来这名学生去了湖南读中医。这名学生上了大学之后很喜欢这个专业,曹笛有时候身体不太好,他了解到后都会来帮忙看一下。曹笛笑称“我就当他的小白鼠”。

莉佳在PEER秘书长的建议下,结合自己的分数,目前在重庆读艺术设计学。她心底对法学还有些向往。她说自己看了罗翔的两本书,被法律的逻辑性与实用性吸引,以后想探索更多。

她觉得教育公平和法律正义有类似之处,想到《圆圈正义》,法律无法达到完美的“正义圆圈”,但在无限逼近,她觉得教育也是如此。她能感受到国家政策、公益机构在努力画圆,道阻且长。

石像说身边很多人希望以后工作不要回到县城,觉得回来就是考公考编,她自己想去北上广深做时髦的白领。接触了PEER之后,她觉得如果回来能帮到别人也挺好的,目前大一的她未来有点想去支教。

她更想活在当下,关于现实和理想的矛盾顺其自然就好。

研究者马啸在《县镇中学生画像》中抛出的问题提到,“如果眼前的生活与环境是落后的、甚至可憎的,而远方才是发达的、值得向往的,学生将何以自处,何以理解自己的根,何以获得认同?”

章宸旖接触到的许多学生努力念书,本来是为了走出县域。

她认识一个女孩,父亲在浙江打工,她和弟弟妹妹在贵州读书,奶奶照顾他们。女孩不止一次和章宸旖表达过想去江浙。但女孩去无锡参加过中学生领导力展示会后,说未来想要回贵州。章宸旖问她为什么,女孩说无锡没有山,她没有安全感。

女孩觉得还是回来比较好,奶奶也需要人照顾。章宸旖问她那你还想出去读书吗。她说想的,但心里有些矛盾。

乐乐说,家乡有一条大江,自己和家乡就像江和江水的关系。“我是从这个江里出来的,但我是水流,不会停在原地,会往前走。总有一天我会再循环到这个地方,只是短暂停留,又会流去别的地方,可以流动和发展。我期待自己是这样。”

(为保护受访者隐私,石像、王悦为化名。部分信息已作模糊处理。)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~