今年是抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年,澎湃新闻·私家历史与抗战文献数据平台合作,推出“抗战回望”系列,选取抗战期间的报纸、图书、日记等史料加以介绍,希冀带领读者前往历史现场,触碰抗战时中国军民的精神与生活。

《抗战戏剧》

1937年11月16日,《抗战戏剧》在汉口创刊,由中国共产党党员田汉和爱国进步人士马彦祥负责编辑,汉口华中图书公司发行,是抗战时期第一份全国性、进步性的大型戏剧刊物。该刊原为半月刊,自1938年5月25日第2卷1期出版后,因印刷困难,暂时改为两期合刊,每月发行一次。至第2卷第4、5期合刊出版后,迫于武汉战局紧张而停刊,共出版两卷13期。

该刊以戏剧服务于抗战,推动救亡戏剧运动发展为宗旨。《创刊词》指出:“为了动员广大的民众力量以争取民族抗战的胜利,我们必须充分的运用戏剧,充分的发挥戏剧的效能。在一切力量为了抗战,一切力量集中于抗战的铁则之下,不可否认的,戏剧也必须成为抗战的一个力量。在民族抗战中,戏剧运动只是一个特殊的任务,就是:动员全民族,为中华民族的生存,起来抗战。”在第1期中开辟了“抗战时期中的戏剧运动”特辑,发表了洪深、穆木天、阳翰笙、史东山、胡绳等人的文章。在剧本方面,刊登了阳翰笙的《塞上风云》(第一幕);宋之的独幕剧《黄埔月》;田汉的《卢沟桥》(第一幕),以及《塞上风云》的插曲《牧羊女儿歌》,《卢沟桥》的插曲《卢沟桥问答》等。由此,戏剧从狭小的舞台,走向了血肉相搏的民族战场。

洪深、穆木天、阳翰笙等著《抗战时期中的戏剧运动》

《抗战戏剧》的第2期社论中谈道:“更重要的工作是充分的运用刊登现在还为大多数同胞所鉴赏,所欢迎所经办的旧剧,去唤醒这大多数的同胞,动员这大多数同胞的力量,为复兴民族,抗战救国奋斗。”同时,杂志还提出如何改革的问题。这一时期出现了一批利用旧戏剧形式,宣扬民族正气、歌颂爱国主义的剧本,如田汉的《江汉洹歌》《新雁门关》《土桥之战》《杀宫》,欧阳予倩的《梁红玉》,老舍的《新刺虎》《烈妇殉国》等。为了配合抗日形势,杂志注意“推进有抗战意义的剧本的创作”,更多刊登的是现实性、战斗性较强的剧本。第4期集中发表了一批独幕剧、新歌剧、街头短剧,如石凌鹤的《再上前线》《保卫浦东》,以及反映“孤岛”水上仓库谢晋元事迹的《火海中的孤军》,舒非的《民族公敌》等。

石凌鹤的《火海中的孤军》

刊物采取理论批评与创作并重的方针,开设“专论”、“短论”、“论文”、“特辑”、“剧本”等栏目,专门研讨“抗战时期戏剧运动的理论与实践”、“综合抗战期中救亡演剧运动的经验与教训”。此外,刊物还设有“通讯网”、“抗战剧坛”栏目,随时报道全国各地救亡演剧活动消息。

大体上,《抗战戏剧》具有三个鲜明特色:一、广泛及时地介绍反映全国各地抗敌演剧的活动,经常开展如何更好地进行活动的讨论。如田汉、阳翰笙、应云卫提出的开展“戏剧游击战”问题;二、除发表剧作家作品外,还十分重视工人创作的剧本和描写工人抗敌的剧本;三、偶尔发表国民党人的文章,注意利用矛盾进行统一战线。

总的来看,《抗战戏剧》在推动现代戏剧观的传播、戏剧走向大众以及宣传抗战救亡运动等方面做出了重要贡献。同时,杂志提供的艺术经验值得当代戏剧借鉴,许多探索影响和促进了中国当代戏剧艺术的发展进程,在中国戏剧史上留下重要印记。

《文艺阵地》

《文艺阵地》1938年4月16日创刊于武汉,编辑兼发行人茅盾。由汉口生活书店总店发行。它命名和诞生的过程,适夷在《记〈文阵〉二年》中曾有过记载:“是二十七年的武汉的二月,从东战场撤退下来的一切政治文化的队伍,刚宁息了长途奔走的喘息,也正是台儿庄大胜的前夜,茅盾先生把自己从上海流亡出来的家属,暂时安顿在长沙的近郊,只身到武汉来……他告诉我创办文艺半月刊的计划……当时指定的名字是《文艺岗哨》,后来觉得《文艺阵地》四个字更沉着些,便在三教街一个朋友的家里决定了。过了几天,他就拟好整个的编辑计划,并和生活书店订定了合同。”

《文艺阵地》第一卷第四号封面

《文艺阵地》是综合性的刊物,《发刊辞》提出:“我们现阶段的文艺运动,一方面须要在各地多多建立战斗的单位,另一方面也需要一个比较集中的研究理论,讨论问题,切磋观摩——而同时也是战斗的刊物。文艺阵地便是企图来适应这需要的。”其宗旨是“拥护抗战到底,巩固抗战的统一战线”。该刊在第一期提出了一个紧急的动议,需要展开一个抗战文艺运动。建议认为“抗战文艺活动还处在一种自然发生的状态中,还不曾转化为一个抗战文艺运动”,要求展开一个抗战文艺运动,制订一个正确的工作纲领,“这不仅不会阻碍我们文艺运动的发展,而且只有加强它,使它跃过自然发生的阶段,而成一个巨大的运动”。至第5卷改出《文库丛刊》24开本,共出两辑。自6卷1期迁重庆出版,组成编委会,编委有以群、艾青、沙汀、宋之的、章泯、曹靖华、欧阳山等。改为月刊,16开本,出至7卷4期停刊。续出《文阵新辑》,24开本,共出三辑。

《文艺阵地》有几大特色:

一、继承茅盾主编过的革新后的《小说月报》的踏实的、质朴的、现实主义的传统,也一定程度继承左翼文艺杂志的进步的革命的方向。它体现出抗战文艺的民族革命战争的大众文艺的性质。它在创作实践上体现了民族革命战争的大众文学和国防文学两个口号的并存和统一。

二、《文艺阵地》很重视创作。不但国统区的老作家,连延安和其他抗日根据地的作家们,都踊跃给它寄稿。可以肯定地说,它是网罗了当时最广大的作家。它发表了不少有名的作品,如张天翼的《华威光生》《新生》,姚雪垠的《差半车麦秸》,于逢的《溃退》,丘东平的《第七连》等。这些作品,在我国现代文学的画廊里,留下了鲜明的典型形象。

张天真:《华威先生》,《文艺阵地》第一卷第一期

三、《文艺阵地》很重视文艺理论和文艺评论。像李南桌的《广现实主义》《再广现实主义》《差不多与差得多》等论文,当时在文艺界有深远的、广泛的影响。茅盾发现了这颗评论的新星后,连续给他发表了几篇论文,并且立即汇编成书,由生活书店出版了他的论文集《李南桌文艺评论集》。

四、《文艺阵地》也很重视国外文艺界的介绍和分析。这也是革新后的《小说月报》的传统。茅盾同志直接参与这方面评介和翻译工作。我也除给该刊写点小评论外,还写些在对外侵略战争中日本文艺界近况的文字。

五、《文艺阵地》认真地注意发现和培养新人。在创作方面最突出的代表是姚雪垠,他的短篇小说《差半车麦秸》一发表就轰动一时,名扬国内外。

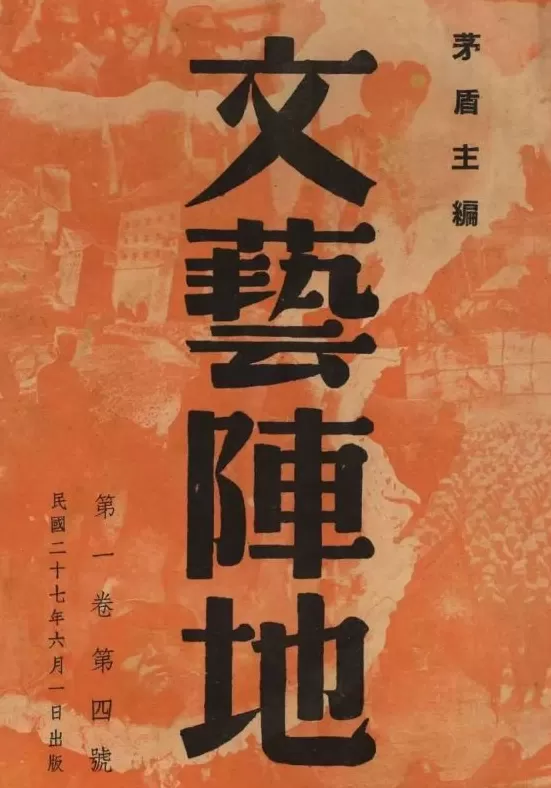

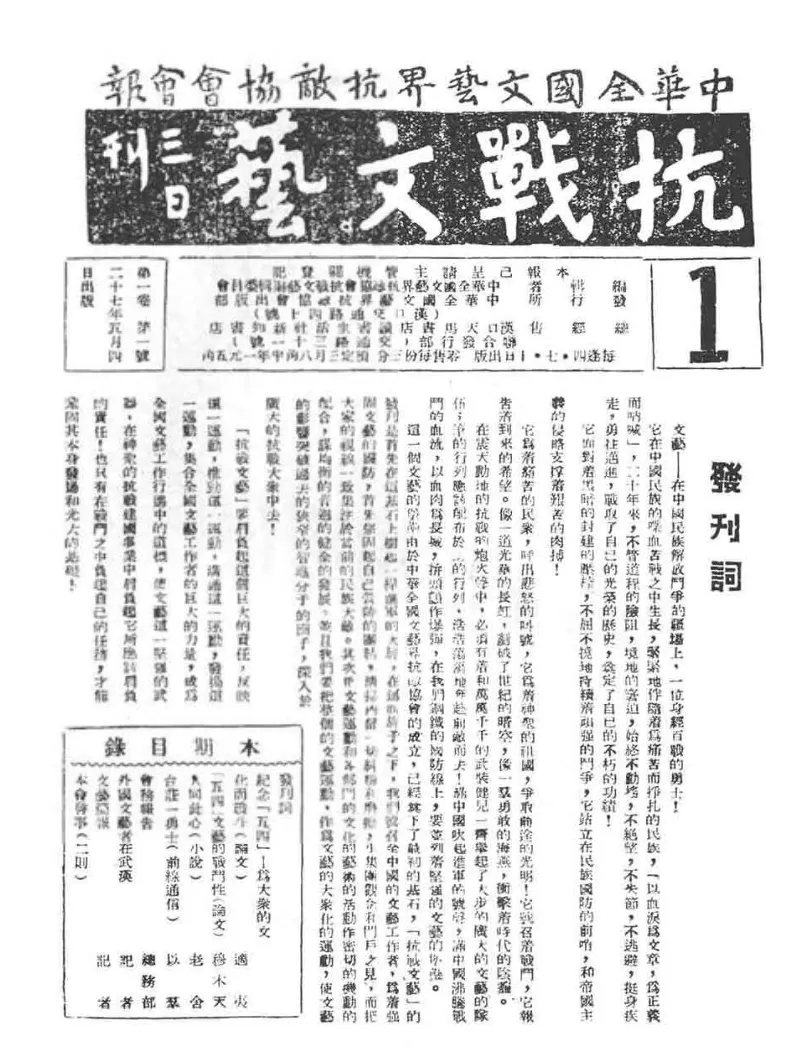

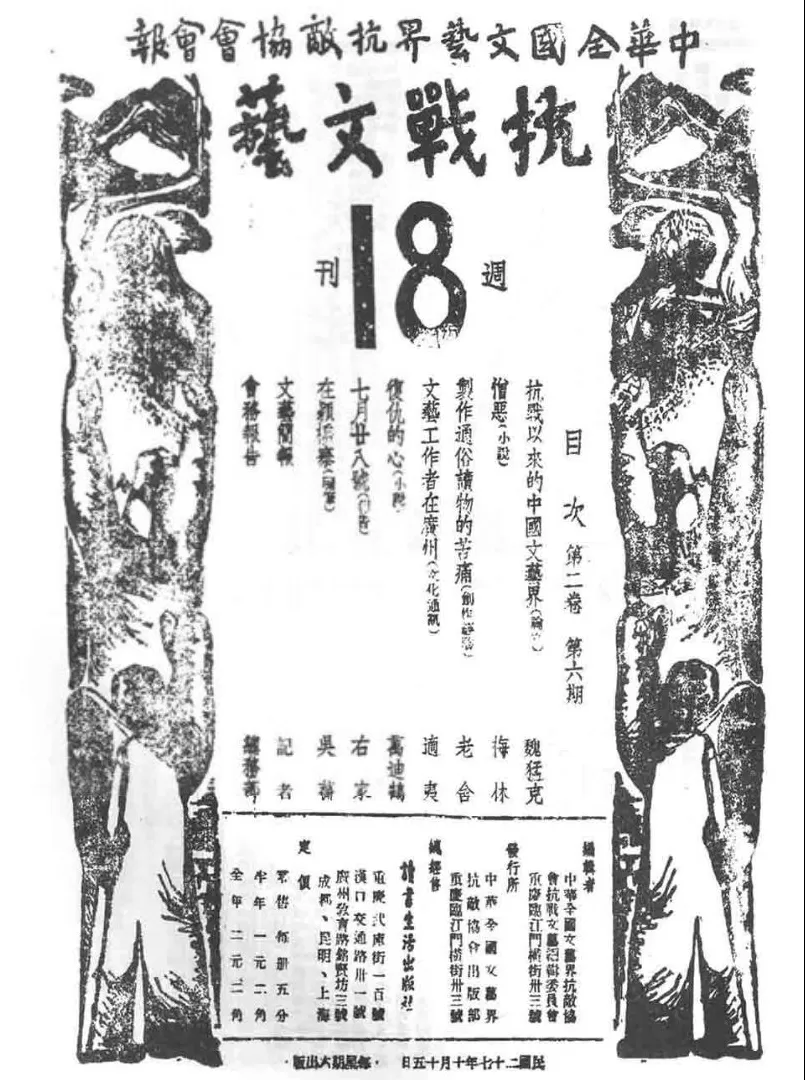

《抗战文艺》

1938年5月4日,《抗战文艺》在汉口创刊,是中华全国文艺界抗敌协会会刊。编委会由当时文艺界抗日民族统一战线各方面的代表作家组成,经常为刊物撰稿的有郭沫若、茅盾、老舍、郁达夫、姚雪垠、楼适夷、叶以群、艾青、任钧、罗荪、宋之的、胡风、吴伯箫、吴组缃、雪峰、沙汀、欧阳山、草明、蓬子、王平陵等。

该刊的刊期、出版地点、执编人屡有变动。在汉口出版期第一卷第一号至第四号刊期为三日刊。第一期第一号仅包括一篇发刊词,两篇论文,一篇小说,一篇前线通信,一篇会务报告,记者的两篇报道以及本会启事二则,版面较少,篇幅较短,不能满足文艺创作的需求,但已经体现出《抗战文艺》利用多种文学体裁创作抗战文艺作品的特征,成功开启了文艺抗战的新篇章。《抗战文艺》在《发刊词》中即明确指出了其主要任务:“我们号召全中国的文艺工作者,为着强固文艺的国防,首先强固起自己营阵的团结,清扫内部一切纠纷和摩擦,小集团观念和门户之见,而把大家的视线一致集注于当前的民族大敌。”第一卷第五号至第三卷第十二号刊期改为周刊。这一时期由楼适夷、姚蓬子、锡金、罗荪等人执编。武汉沦陷前夕出版的《武汉特刊》,由冯乃超、罗荪、叶以群、戈宝权编辑。1938年10月8日,《抗战文艺》迁往重庆继续出版,始为周刊,后改为半月刊、月刊。由老舍、姚蓬子执编,罗荪曾一度参与编辑。至1946年5月4日第10卷第6期终刊,共计出版72期。《武汉特刊》共出4期,另有《文协成立五周年纪念特刊》《文协成立七周年并庆祝第一届文艺节纪念特刊》各一册。

《抗战文艺》第一卷第一号,1938年5月14日

《抗战文艺》自创刊之日起,揭露了大量的日本帝国主义侵华暴行。第一卷第五期,秋涛在溧阳通讯《最悲惨的一幕》中记述了日军的暴行:“城陷至次日,尚未逃出城圈的妇女与壮丁,便首先逢着敌人残酷的蹂躏。比较像样的屋宇,都烧毁了,壮丁们用粗大的铁钉,剥光了衣服,钉死在墙壁上,大门上;在钉死的壮丁中,有的是被奸淫的妇女的丈夫,敌人便勒迫着她们扫净丈夫的鲜血,当着她们看见丈夫惨痛的尸体,不许流泪,假使给听到呜咽的小声音,立刻就是一枪,哇的一声,一个人类的生命,又算结束了。杀人,是敌人惟一爱好的游戏。”

1939年5月,日军对战时首都重庆进行了惨无人道的大轰炸。《抗战文艺》于第四卷第三、四期合刊中刊登了“轰炸特辑”。据梅林在《以亲爱团结答复敌人的狂炸——新“五四”血债三日记》对日军地毯式大轰炸的丑恶行径进行了披露,同时指出广大同胞不仅因此发出了仇恨的怒吼,而且更加坚定了与敌人抗战到底的决心:“没有哭泣,没有叹息,没有为自己未遇难而存‘幸免’之感,即连父母兄弟姊妹儿女亲戚朋友是否遭了毒手也来不及细想,只是在每个人的心头那么迅速的猛烈的燃烧起仇恨的火——对放火者,刽子手,杀人犯的日本军阀的火山样炽烈的仇恨的火!”

梅林:《以亲爱团结答复敌人的狂炸——新“五四”血债三日记》,《抗战文艺》1939年第四卷第三四号

《抗战文艺》利用各种民间文艺形式,创作出震撼人心的文艺作品。第一卷第二期中,平林创作的抗战歌谣《难童谣》以小白菜的调子为基调,勾勒出战乱环境中平民在日寇压迫下的凄惨生活:“小白菜呀,遍地黄呀,东洋鬼子,太猖狂啊。飞机炸呀,大炮轰呦,中国百姓,遭大殃啊。家在江南,XX乡呦,鬼子来了,都烧光啊……东洋鬼子,心肠毒呦,杀人放火,真可恶啊……奉劝同胞,要记清呦,复仇雪耻,把命拼啊。四万万人,一条心呦,赶走强盗,好安生啊。”

《抗战文艺》重视文艺消息的报导和各地包括延安和敌后根据地、沦陷区文艺动态的交流。每期都有“文艺简报”,经常发布文协总会的文件和“会务报告”,介绍文艺工作团、战地访问团以及群众性文艺工作情况和经验。为及时反映文艺界的重大活动,还陆续编刊了大量专辑或专栏,如“鲁迅逝世二周年”、“四周年纪念特辑”、“郭沫若先生创作二十五年纪念特辑”、“老舍先生创作生活二十年纪念文选辑”、“茅盾先生五十岁及创作二十五年纪念特辑”(编好未印),以及“保卫大武汉专号”、“回民生活文艺特辑”、“纪念高尔基”专辑、“怀悼罗曼·罗兰”专栏等。刊物除随时报导各国民主作家支持中国抗战的活动,还陆续刊登日本鹿地亘、绿川英子、美国史沫特莱等人声援中国人民和作家正义斗争的专文,反映了国际文化界反法西斯斗争的广泛团结。

《抗战文艺》第二卷第五期,1938年10月8日

《抗战文艺》采取创作与评论并重的编辑方针。在汉口出版期间和迁至重庆初期(前4卷),文艺创作多表现全国军民抗日爱国的蓬勃景象,形式以通讯、特写、速写、印象记等各种报告文学作品为主,辅以小说、朗诵诗、杂文以及各种通俗作品,形成热烈奋发、迅速反映现实的创作特色。其代表性作品有以群的《台儿庄一勇士》、郁达夫的《平汉陇海津浦的一带》等前线通讯,鲁彦的《炮火下的孩子》、端木蕻良的《螺蛳谷》等短篇小说。文艺评论重“通俗文艺”的倡导,发表过老舍的《通俗文艺散谈》、姚雪垠的《通俗文艺短论》、马彦祥的《旧剧抗战》以及《怎样编制士兵通俗读物》的座谈会纪要等。从第3卷1期起增设《每周论坛》(后改为《论坛》)栏,利用短论形式,提出或讨论文艺运动中的现实问题,如对梁实秋的“与抗战无关”论的批驳(第3卷第2期),对现实主义创作原则的强调(第3卷第5、6期合刊)等。

《抗战文艺》在重庆出版的大部分时间(第5卷以后),由于国统区政治经济形势恶化,刊物不能正常出版,经常延误脱期。这时报告文学和通俗作品骤减,小说、诗歌、散文、戏剧创作显著增多,讽刺与暴露现实成为文学创作的主导倾向。黄药眠的小说《陈国瑞先生的一群》、沙汀的短篇《在其香居茶馆里》以及阳翰笙的历史剧《天国春秋》等,直接或间接地讽刺暴露了国统区的黑暗腐败。艾芜的短篇《秋收》和吴组缃的长篇《鸭嘴涝》则描写抗战中军民生活的新气象与内地农民爱国意识的觉醒。文艺评论上多次刊载呼吁“保障作家生活”的短论,同时增强了对作家创作经验的总结和对创作问题的研讨。

《抗战文艺》是贯穿抗战时期始终的、唯一的全国性大型文艺刊物。在动荡不安的环境和来自经济、政治等方面的严峻压力下,刊物紧密依靠革命的、进步的作家,吸引并团结拥护抗战的爱国作家。《抗战文艺》为战时文艺的发展作出了重大贡献,尤其在宣传动员群众,坚持抗战等方面起到了良好作用。

抗战胜利后,中华全国文艺界抗敌协会更名为中华全国文艺界协会,1946年5月《抗战文艺》也随之停刊。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~