导语

从磁铁失去磁性,到湖泊突然变浑、草原一步步沙化——这些看似毫不相干的自然现象,其实都遵循着同一种规律:系统在逼近某个“临界点”时,细微的扰动也能引发剧烈而不可逆的变化。如今,这一思想正被引入地球科学,用来解析气候系统的稳定性与转折机制。

地球并非始终稳固,它在大气、海洋、冰盖与生态系统的复杂反馈中,或许正悄然接近某些关键阈值。科学家们借助随机动力系统理论,揭示了不同类型的临界转变(B、N、R型),并发现气候要素间可能形成“临界级联”——一个区域的突变,会牵动整个星球的连锁反应。

理解这些规律,不仅是科学的探索,更是关乎地球未来的警钟。

关键词:临界点、气候系统、随机动力系统、反馈机制、临界级联、地球稳定性

邱仲普丨作者樊京芳|审核

在过去一个世纪中,科学家们逐渐意识到,“临界”并非物理学的专属术语。从磁铁失去磁性到生态系统崩塌,这些看似无关的现象背后遵循着相似的结构变化规律。生态学家们早已用“临界点”的视角研究湖泊的富营养化和草原的荒漠化。如今,这一思想被进一步引入地球科学领域,成为分析气候系统稳定性的核心框架。

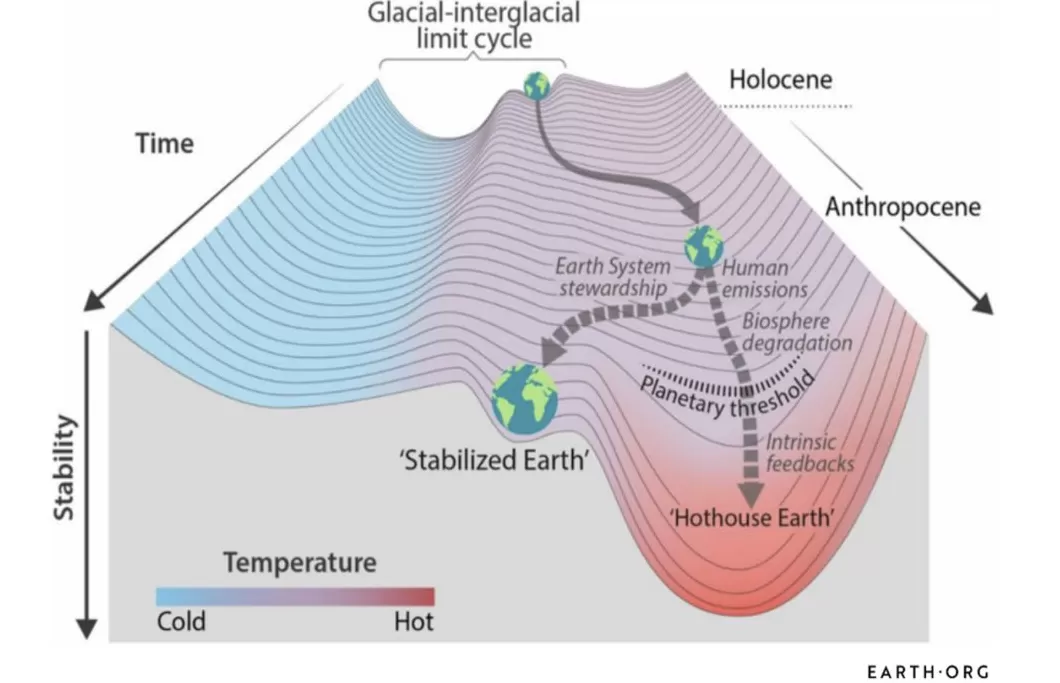

地球系统由大气、海洋、冰盖、陆地生态和人类活动等多个圈层共同构成,它并非始终处于稳定状态,而可能在外部扰动与内部反馈的共同作用下跨越某个“临界点”(如图1所示)。一旦越过这一点,系统的运行模式就可能发生不可逆转的改变。然而,对于多圈层耦合的地球气候系统,其临界点的研究直到最近十余年才真正进入科学界的核心视野。

图1:地球气候可能的变化路径示意图。人类活动可能把它推向‘温室地球(HothouseEarth)’,也可能通过系统性减排与生态修复将其稳住在‘稳定化地球(StabilizedEarth)’。来源:https://earth.org/

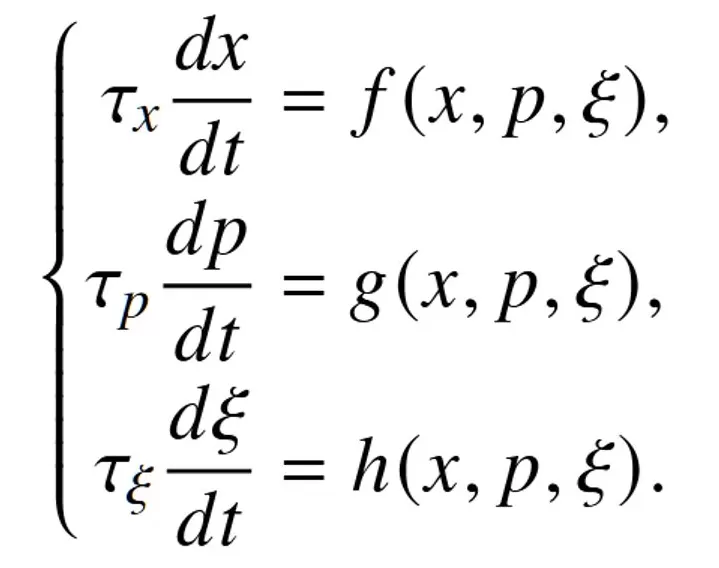

近年来,科学家们正努力建立一个更普适的理论框架,将不同类型的突变统一在同一个语言体系下。这个框架的核心思想,是关注系统内部存在的多个参数的对应时间尺度的相对性,这也是托姆的突变论的自然推广,如图2所示。

图2:随机动力系统,关于非平衡系统结构稳定性的临界点理论框架。来源:马智钦,预测非线性随机系统的临界转变:模型和数据驱动方法研究

其中X∈Rn是状态变量,p∈Rm是系统参数,ξ∈Rl是随机变量(噪声),τi,i={x,p,ξ}是3种相对时间尺度。具体为:

τx:系统在受到小扰动后,依靠系统本身恢复到平衡态所需的时间。

τp:外部控制参数发生显著变化所需的时间。它代表人类活动或自然过程驱动系统变化的速度,例如大气二氧化碳浓度上升至新水平所需的时间。

τξ:随机扰动(即噪声)的持续时间。它量化了环境中不确定性的活跃程度,例如环境噪声的特征时间。

其中存在三类典型临界点:

B型临界(B-tipping):

N型临界(N-tipping):

R型临界(R-tipping):

为什么气候系统如此适合这个框架?因为它具有以下三个特点:

存在不同时间尺度的参数:以天为尺度的天气变化,以数十年为尺度的人类活动带来的变化,以及以百万年甚至亿年为尺度的地质变化,都包含其中。

噪声、强迫和反馈的共存:在内部,地球气候系统有固有的“节律”,如厄尔尼诺-南方涛动,这也就是随机动力系统中噪声ξ的体现,它可以在系统接近临界点时,成为“临门一脚”的推力。在外部,系统外的一些突发事件,比如火山爆发喷出的火山灰,或太阳黑子周期的变化,会构成对于地球系统的外部强迫。同时更关键是系统内部的正(负)反馈机制,它们是系统状态的“放大器”或“稳定器”,例如,全球变暖会导致北极冰川融化,原本洁白的冰面变成了黑色的海面,而黑色表面吸收的阳光更多,因此地球进一步升温、冰面融化得更快,这就是所谓“冰—反照率反馈”,一种典型的自我强化的恶性循环。正是这种自我强化的循环,构成了驱动系统走向分岔点的内在机制,也是临界点之所以“临界”的根本原因。

潜在的稳定态与可能的分岔:气候模型和古气候证据表明,地球系统曾经存在多个稳定态及其相互之间的转变,如冰河时代的“雪球地球”、近现代的“间冰期”等。

地球系统的子系统,如果尺度足够大,内部存在着正反馈和负反馈,并且其综合效果可以使得某种扰动变得可以自我持续,则被称为“临界要素”(tippingelements)。

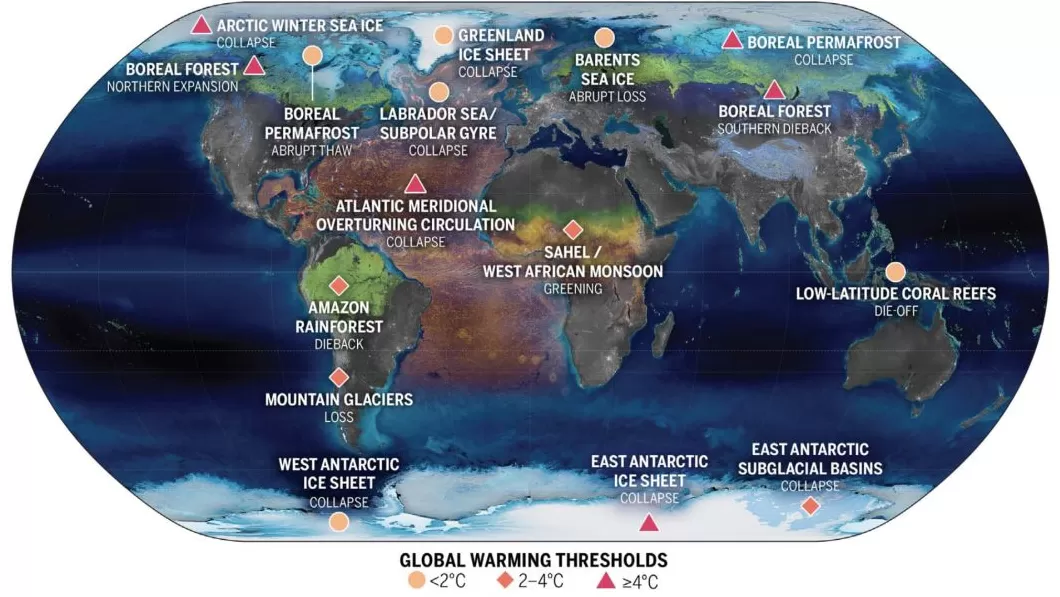

基于上述临界点的定义和气候模式模拟,科学家们识别出了一系列潜在的气候临界点,如下图3所示:

大西洋经向翻转环流的崩溃:这个负责调节北半球气候的“传送带”一旦减弱或停止,可能导致欧洲气候剧变,并影响全球洋流和季风系统。

亚马逊雨林的“稀树草原化”:砍伐和变暖可能将雨林推向一个不可逆的转折点,使其退化为稀树草原。

北极海冰的夏季消失:反照率的降低可能形成一个正反馈循环,加速北极乃至全球的变暖。

南极冰盖和格陵兰冰盖的融化:一旦越过临界点,其融化可能在未来数百年到数千年内变得不可阻挡,导致海平面急剧上升。

图3:地球系统潜在临界点示意图,Lenton,TimothyM.,HermannHeld,ElmarKriegler,etal.2008.“TippingElementsintheEarth’sClimateSystem.”ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences105(6):1786–93.https://doi.org/10.1073/pnas.0705414105.

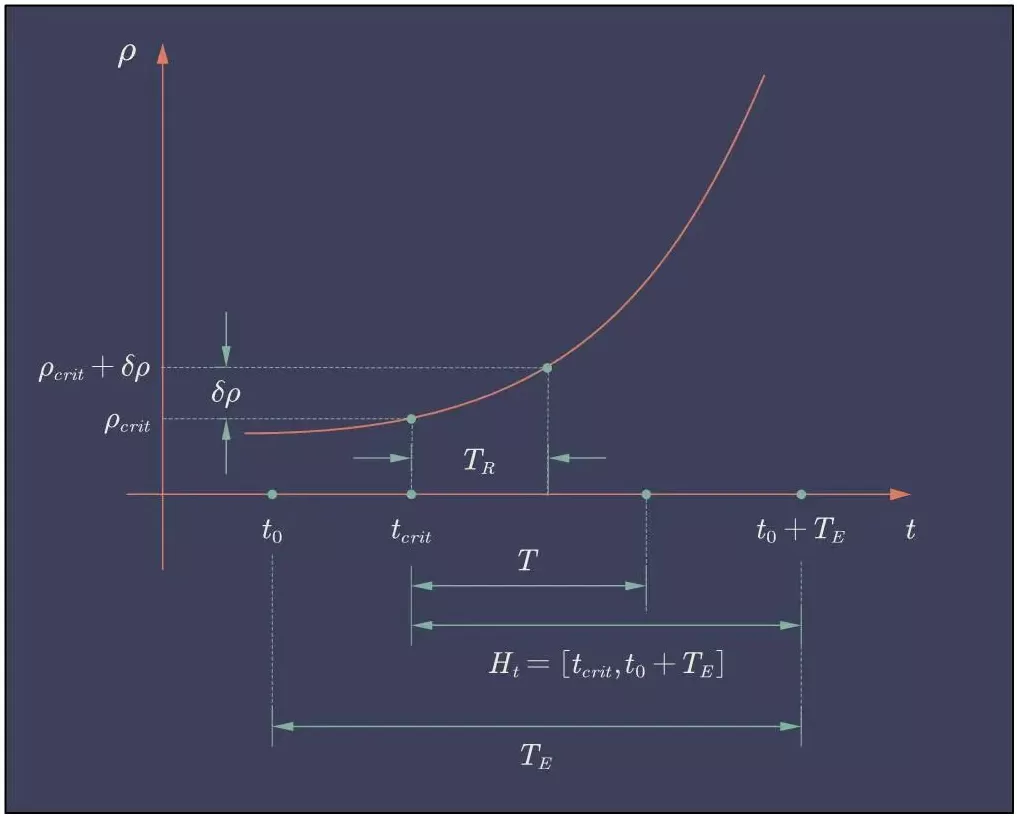

运用我们前述的描述非平衡系统结构稳定性的临界点理论框架,我们可以更深刻地理解这些临界点的风险。例如,对于AMOC,它可能存在一个经典的B-tipping分岔点。但由于气候系统存在巨大的噪声(可能的N-tipping),我们可能在远未到达那个理论上的分岔点之前,就因为一次强烈的厄尔尼诺事件或异常的淡水注入,而触发其崩溃。这正是临界点理论所警示我们的:噪声的存在,使得危险区域比我们想象的更广阔,也更迫近。图4能让我们更直观地看到面对临界点的紧迫性。

图4:临界点的形式化定义。该图示意了某个关键的状态变量ρ随时间t的演变。系统从工业化基准时间t0开始,状态ρ持续上升,并在临界时间tcrit达到关键阈值ρcrit,即触发了气候临界点。越过此点后,系统状态将进入自持续的加速恶化的阶段。TR代表响应时间(ResponseTime),即从tcrit到系统状态进一步显著变化(如增至ρcrit+δρ)所经历的固有延迟。TE则定义了伦理时间(EthicalTime),代表人类应为其气候行为后果承担义务和负责的有限时间尺度。因此,Ht=[tcrit,t0+TE构成了从触发临界点到长期后果显现并需要承担责任的关键时间窗口。制图:邱仲普

因此,预警气候临界点,不能仅仅依赖于寻找理论上的分岔点。我们需要结合统计物理、动力系统理论和先进的机器学习方法,发展一套能够识别不同类型临界的早期预警信号(earlywarningsignal)。对于B-tipping,经典的“临界慢化”现象(系统恢复到平衡态的速度变慢)依然是有效指标。而对于N-tipping和R-tipping,我们则需要关注系统“闪烁”的频率和强度,或者利用前述的统一框架,通过估算三个时间尺度的相对关系,来判断系统正滑向哪种临界转变。

将这些临界要素视为孤立的个体是远远不够的。地球气候系统的真正复杂性在于,这些要素并非彼此独立,而是通过大气环流、海洋环流和水循环等物理过程紧密地耦合在一起,形成一个庞大的复杂网络。在这个网络中,每个临界要素是一个节点,而它们之间的物理相互作用则是连接节点的边。例如,格陵兰冰盖的融化会向北大西洋注入大量淡水,从而可能减缓大西洋经向翻转环流(AMOC);而AMOC的减弱又会改变区域降水模式,给亚马逊雨林带来干旱压力。这种网络视角为我们理解整个地球系统的稳定性提供了全新的框架。

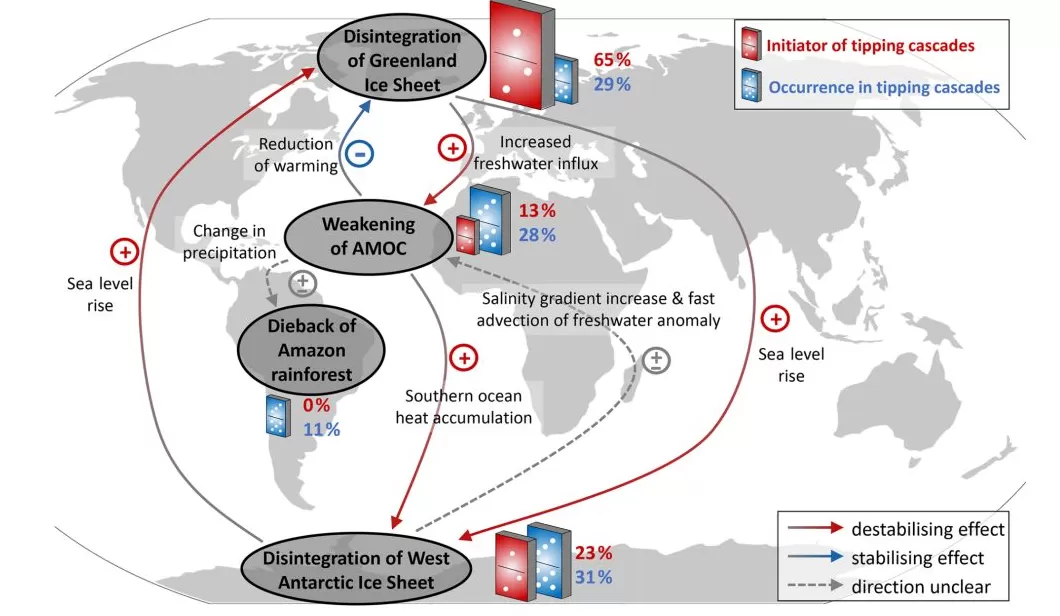

一旦将临界要素置于网络中,我们就必须引入网络动力学的视角来审视其演化。这意味着,任何一个节点的状态变化,不仅取决于全球性的外部强迫(如温室气体浓度),还受到其网络“邻居”状态的强烈影响。一个节点的翻转,会通过网络连接改变对其他节点的输入,可能将它们推向自己的临界阈值。这种由一个节点的崩溃触发一系列连锁反应的现象,便是级联失效,也常被称为“临界级联”或“气候多米诺骨牌效应”。Wunderling等人的研究(2023)通过一个包含四个关键临界要素(格陵兰冰盖、西南极冰盖、AMOC和亚马逊雨林)的网络模型,定量地揭示了这种风险的严重性:他们发现,当考虑了要素间的相互作用后,系统发生翻转的风险比不考虑相互作用时显著增加,尤其是在相互作用强度达到一定水平后,平均翻转的要素数量增加了近50%,如图5所示。

图5:大西洋经向翻转环流的崩溃、亚马逊雨林的植被退化、北极海冰的夏季消失与南极冰盖和格陵兰冰盖的融化之间的级联机制与触发概率;Wunderling,Nico,JonathanF.Donges,JürgenKurths,andRicardaWinkelmann.2021.“InteractingTippingElementsIncreaseRiskofClimateDominoEffectsunderGlobalWarming.”EarthSystemDynamics12(2):601–19.https://doi.org/10.5194/esd-12-601-2021.

这种网络化的耦合效应,极大地改变了我们对临界点风险的认知。它意味着,系统的总风险不再是单个要素风险的简单相加,而可能因为网络结构而产生指数级的放大。一个原本安全的要素,可能因为其“邻居”的先行崩溃而变得岌岌可危。这使得B-tipping、N-tipping和R-tipping的界限变得模糊:一个要素的B-tipping(由温度缓慢驱动)可能成为另一个要素的N-tipping(由突然的噪声强度变化触发)的导火索。因此,评估气候系统的整体稳定性,必须从“节点思维”转向“网络思维”,不仅要关注每个节点的脆弱性,更要洞察整个网络的结构、连接强度和潜在的级联路径,如图6所示。这正是当前研究面临的巨大挑战与机遇。

图6:临界点间的级联作用,来源:https://www.nationalgeographic.com/science/article/earth-tipping-point

目前,这个领域还存着着巨大的研究空白,如:是否存在在更多的临界要素?如何更准确地估计和建模临界要素之间的耦合?如何对真实系统的不同类型临界进行分类?临界要素内部是否存在着子要素?如何建模和分析气候-生态复合临界点?气候系统临界点和生态系统研究中已有的稳定性景观分析、图灵斑图以及运动诱导相分离等分析框架如何协调?我们怎样做才能避免临界的触发或者降低可能的影响?

当我们用临界点建模整个地球的未来时,相变与临界现象的理论,早已超越了物理学的范畴,成为我们理解复杂世界的一把“金钥匙”。它告诉我们,无论是微观的磁铁,还是宏大的星球,其背后都遵循着关于秩序和混沌、稳定与突变的普适法则。

今天,人类正以前所未有的力量,推动着地球系统的参数变化,进入了所谓“大加速”时代。我们正行走在一片由通往不同未来的复杂地貌之上。理解这些法则,不仅是满足智识上的好奇,更是我们这个文明得以延续的必修课。

作者:邱仲普北京师范大学系统科学学院在读博士

审核:樊京芳北京师范大学系统科学学院教授、院长

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

延伸阅读|集智百科词条:〈参与的2050〉——构建一个全球级别的大预测系统

“参与的2050”(Participated2050)是一个预测、规划、参与未来的游戏;也是一个多学科相互交叉合作的研究项目。我们的目的就是为了预测、规划、影响2050年人类社会乃至世界的走向。

这一计划的核心理念是:2050年的世界是一个由政治、经济、科技、文化与生态系统相互作用的复杂网络,无法靠单一学科或个体预言来推演。唯有通过群体智能与系统模拟,让更多人参与进来,才能更科学、更全面地理解并塑造未来。

↑↑↑扫码直达百科词条

地球系统科学读书会

世界气象组织《2023年全球气候状况》报告确认2023年是有观测记录以来最暖的一年。气候变化正在以高温、干旱、洪水、野火和沙尘暴等极端天气的形式吸引人们的广泛关注。世界经济论坛《2024全球风险报告》将气候变化作为首要值得关注的风险。地球作为一个多要素、非线性的开放复杂系统,要素间相互作用关系复杂,往往牵一发而动全身。在人类活动深刻影响下,我们该如何理解并有效应对正在面临的气候变化以及其带来的社会经济等一系列议题,实现人类与地球的可持续发展?为了能够深入理解人类世背景下地球系统各要素之间复杂的相互作用与演化机制,并为人类应对未来的地球系统科学重大挑战提供一套科学的认知框架,集智俱乐部联合清华大学讲席教授陈德亮、北京师范大学教授樊京芳、东莞理工学院特聘副研究员陈爱芳、南开大学副教授戴启立老师和爱尔兰都柏林大学博士生班崭共同发起「地球系统科学」系列读书会第二季,将组织大家从新的研究范式出发梳理相关文献,并深入研读其中涉及的理论与模型。

详情请见:地球系统科学新范式:复杂科学与人工智能交叉前沿|读书会启动

「系统科学前沿」系列课程第二期

在AI浪潮席卷、生命奥秘不断揭示、社会演化加速的今天,我们对世界的理解正面临前所未有的挑战。用个体视角难以解释群体行为,单点优化难以解决系统瓶颈,简单因果逻辑在多因素交织中失效。复杂性不再是抽象概念,而是我们理解自然、生命与社会运行的底层逻辑。

继《系统科学前沿》首期课程的成功举办,北京师范大学系统科学学院与集智学园再度携手,重磅推出《系统科学前沿》第二期课程。本期课程会带领您从更深层次、更广维度,洞察复杂系统背后的精妙秩序与演化之理,赋能您在科研、产业与个人成长中的创新实践。

详情请见:《系统科学前沿》第二期课程——深度解析复杂机制,洞察万物演化之理

-近期特惠-

原标题:《地球的脉搏:气候临界点及其预警》

还木有评论哦,快来抢沙发吧~