“参加这次创业比赛,我看到有数千个创业团队和我们一样在这条路上孜孜以求,这带给了我们前行的勇气,感觉自己并不是孤军奋战。”站在2025“创·在上海”国际创新创业大赛总决赛现场,易博智机器人(上海)有限公司(以下简称“易博智机器人”)总经理童彦君感慨道。

创在上海总决赛现场

11月12日至14日,2025“创·在上海”国际创新创业大赛终于来到总决赛阶段。从7380个参赛项目中脱颖而出的50个优质项目展开巅峰对决,项目覆盖新一代信息技术、生物医药、高端装备、新材料等前沿赛道。

前沿科技集中亮相

澎湃科技(www.thepaper.cn)了解到,本届大赛参赛项目凸显了“早、小、硬”的特色,参赛企业平均成立年限较往年下降近4年,年轻化趋势显著,更多“小而美”的硬科技项目站上了顶级展示舞台。

决赛现场,机器人、新材料、人工智能、智能制造等前沿领域的创新技术集中亮相,吸引专业评委的关注。

易博智机器人(eBots.Inc.)起源于硅谷,成长于上海,是工业具身智能领域的创新者。其产品已在消费电子、汽车电子等行业头部企业验证并交付。

此次决赛中,团队展示的解决方案是一套“双臂具身智能系统”,聚焦制造业中的“精密柔性装配”细分领域,旨在应对小批量、多品种及柔性材料组装过程中常见的低容错率、材料易变形、实时监控难及人工成本高等痛点。

其核心产品——eBots-IDO双臂具身智能机器人——的竞争优势源于三项关键技术的深度融合:首先,微米级高精度3D视觉系统,作为“机器人的双眼”,可实现复杂工件的精准识别与定位;其次,持续进化的AI算法模型,作为“大脑”进行智能决策与路径规划;最后,通过双臂协同控制系统,实现高精度、高一致性的动作执行,从而构建出完整的“感知-决策-执行”智能闭环。

“目前工业技术正持续升级,从工业4.0迈向更高阶段。但招工难的问题却越来越突出,高级蓝领技工却供不应求”,童彦君认为,工业具身智能将成为必然的发展路径,正如多年前人们难以预见智能手机的普及一样,这一领域也具备巨大的成长潜力。

另一家专注于城市服务机器人的公司库萨科技,成立于2023年6月。该公司联合创始人兼CEO杨希表示,当前环卫行业面临严重“用工荒”且从业人员年龄普遍偏大的情况下,使用机器人开展环卫作业展现出显著优势,也正迎来政策支持的有利时机。

库萨科技创始人杨希路演现场

杨希介绍,与传统人工作业相比,环卫机器人作业时间更长,能从深夜持续工作至清晨,作业质量也得益于标准化的操作流程,会更稳定。

站在总决赛的舞台,杨希认为,整个赛事的硬科技“含量”非常高,评委嘉宾现场点评得也非常犀利、专业。

高校科研人才也在创业最前线

在2025“创·在上海”总决赛的现场,除了来自产业界的创业者,也有来自顶尖高校的科研工作者。

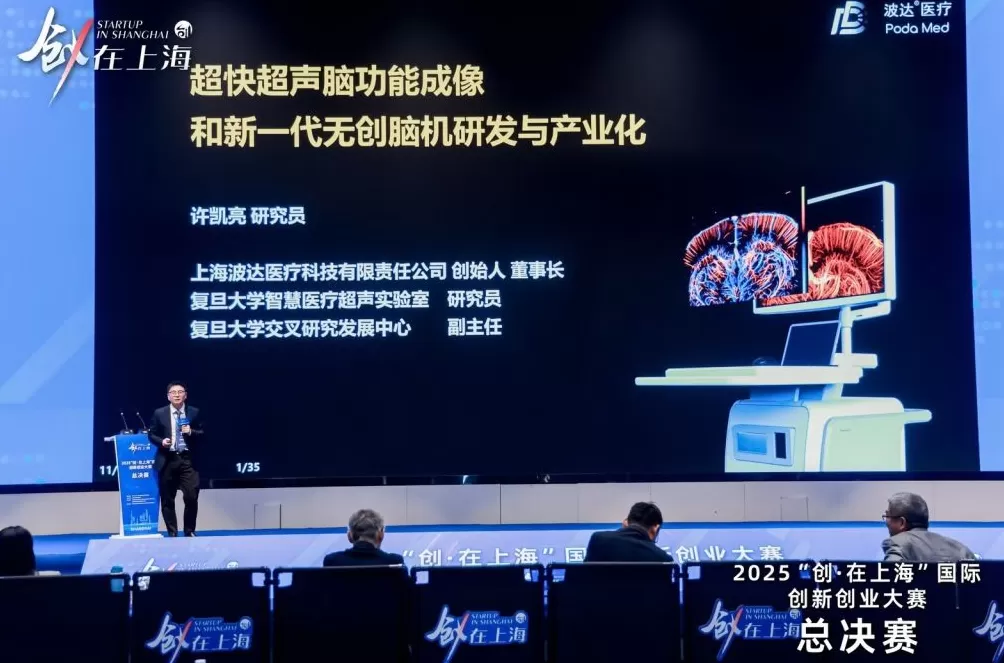

许凯亮带来的超快超声脑功能成像和新一代无创脑机研发与产业化

来自复旦大学生物医学工程技术与创新学院的博导、波达医疗创始人董事长许凯亮2022年10月创业,此前参加上海市首届“海聚英才”大赛后获得里了天使轮融资。许凯亮介绍,他们的“超快超分辨率创新成像技术”在多个关键环节实现了技术创新,不仅对传统超声成像进行了基础性革新,还显著提升了成像的分辨率,使微细血管能清晰成像,同时,它将超声从过往的静态组织形态造影,升级为能够捕捉脑功能活动的神经功能影像;依托先进材料、智能传感与算法集成,这项技术还能推动主流的二维超声向四维影像进化,为未来更复杂的医学研究和临床应用奠定基础。

目前他们的技术已经完成了从实验室转化的阶段,为商业化做准备。

谈及科研工作者创业经历,他用“书架”和“货架”来比喻他的双重身份:作为学者要做好研究与培育人才,面向未来;而作为创业者则要将成果转化为产品,解决当下的实际需求。

这种身份的转变,让许凯亮深刻认识到产业化不仅能反哺科研、提供平台,也是科技成果落地的重要出口。他说,“原来我们搞科研都依赖于国家资源、经费,现在我们也可以用市场上赚来的钱更好地培育自己的科研技术平台,我认为这是双赢。”

好项目离不开好土壤

作为国际化程度最高的城市之一,上海开放、包容、资源密集,是技术走向全球的重要窗口。许凯亮希望,上海未来能吸引更多海外顶尖人才,构建一流的创新生态。

对另一位创业者童彦君而言,尽管拥有丰富的职业经理人经验,他仍将此次创业形容为“从-1开始”。从先进材料领域跨入智能设备,再走进具身智能的新赛道面对全新的挑战,“我每天都需要去不断充电,才能理解这个行业在发生着什么,我们未来该何去何从。”

面对工业客户“既要极高的良品率、又要先进的技术,同时还要极低的成本”需求,他认为,具身智能机器人的价值能进一步凸显,它能最大限度的减少了人工的不确定性。

将创业地点落在上海,童彦君认为,上海具备完善的供应链、密集的客户资源、海量AI与制造业人才、便利的融资渠道以及稳定的营商环境。这些综合优势,是其他地区难以比拟的。

杨希也深有体会,他感受到上海从政策到应用示范都给予了实实在在的支持。比如临港新片区为他们提供了宝贵的试验田,进行前瞻性的技术尝试与规划,探讨智慧车辆、智慧道路等协同解决方案的落地可能。

在杨希看来,唯有在技术实现跨越、产品形态不断演进的过程中,企业才有机会实现“后来居上”。

对创业者而言,比赛不仅是展示舞台,更是一次深度融入上海创新生态的机会。“不仅仅是为了展示,更重要的是要让投资人、让市场真正理解项目背后的价值。”童彦君说。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~