战争会扰乱民众的日常生活,却很难彻底颠覆既有的社会秩序,人们对衣食住行等仍保持最基本的需求。1940年12月,为保障各抗日根据地军民的图书和报刊供应,毛泽东强调:“每个根据地都要建立印刷厂,出版书报,组织发行和输送的机关。”这就要求各抗日根据地在进行政治、军事和经济建设的同时,也要注意建设文化发展所需的物质基础,建立中共革命文化的新秩序。而在这一过程中,革命书刊的获取与流通发挥着至关重要的作用。

虽然既有研究对中共出版发行的图书、报刊等革命读物的阅读史不乏关注,但考察其在抗日根据地之间的获取方式与流通情况仍不失为一个新视角,尤其是在时空状态差异较大的全民族抗战时期。有鉴于此,本文拟立足华中抗日根据地,侧重考察图书和报刊自上海、山东、延安等地输入后的落地与衍生,继而勾勒出中共革命文化在各根据地间传播的动态图景。关于华中抗日根据地本地创作、生成的阅读资源,将另文讨论。

沪上“食粮”

1937年9月22日,国民党中央通讯社发表《中共中央为公布国共合作宣言》,标志着以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成。10月1日,中共中央在对南方各游击区工作方针作出指示的同时,告知身处江西吉安的项英与陈毅:“对各边区、鄂豫皖、闽粤边、湘鄂赣边等处仍在分别交涉中。地方同志因与中央离隔太久,有些地方曾受骗,闽粤边何鸣部五百余人被粤军欺骗缴械(请参见《解放》十四期)”。为使项英、陈毅等了解内中详情,八路军驻南京办事处派出的交通员还随信送去陕北出版的全部14期《解放》杂志、中央决议宣言大纲、地方工作指示与地方红军谈判必须坚持条件等材料各一份,并说明“别的文件,亦因南京没有,已电陕北,随后送来”。经查,第14期、第16期《解放》杂志已分别于8月16日、9月13日出版。由此推算,此时南京与延安之间的书刊传输大约存在月余延迟。

12月底,赖传珠等一批由延安派往南昌的军政干部抵达汉口。在短暂的经停间隙,赖传珠特意购置了部队所需图书,“上午发叶超40元购买军事书籍,发李子芳50元购买政治书籍”。随新四军军部前往南昌后,他立即分发自武汉带来的各类书刊,并写信给八路军驻汉口办事处处长钱之光,请其帮助继续购买。1938年4月,新四军军部自南昌移往皖南后成立战地文化服务社,除出版《抗敌报》等刊物外,还优先出版部队急需的军事书籍与政治教材,如翻印《苏联军队步兵战斗条例》《特种战斗》《战术问答》等。薛暮桥抵达皖南担任军部教导总队政治教官后,要求新知书店总店火速为新四军供应图书。随后,浙江金华新知书店成为新四军军部书刊的主要供给来源。

《抗敌报》

金华是当时东南五省的文化中心,生活、新知、商务、光明、开明等书店的图书转运办事处均设在该地。新知书店总店由上海辗转迁至桂林后,金华新知书店便发挥着总分店的作用。金华与皖南军部所在地虽地处两省,但距离并不遥远,汽车运输当天即可到达。不过,因陆运费用昂贵、沿路关卡林立,革命书刊经常遭到搜检和扣留。水运可避开检查且价格低廉,但需经过大河小溪绕道行舟,船只偶尔还会搁浅。新知书店综合考虑后选择水路运书,仅留少量重要或昂贵书籍委托新四军兵站路过金华的军车帮助运送。然而,水路无法直达军部所在地岩寺,书刊上岸后还需经人力车、竹排、人工肩挑等多种方式,花费一个多月时间才能抵达军部随军书店。

皖南时期的书刊输入虽不便利,但赖传珠仍可阅读到《唐诗》《烈士传》《拿破仑故事》等书籍,以及来自延安的最新论著。1938年5月,毛泽东发表《抗日游击战争的战略问题》。7月,赖传珠便在皖南读到此文,并据此完成“游击战争”课程的授课提纲。1939年,军部的书刊资源得到进一步的丰富,不仅高级军政干部具备了阅读条件,到此受训的汪大铭与徐朗等基层干部也能够阅读理论书籍和《钢铁是怎样炼成的》等小说。

自1938年起,新四军各支队陆续在华中地区实施战略展开。在根据地初创时期,受纸张供应、印刷设备等条件制约,各地一时难以自行出版革命书刊,与之邻近的上海遂成为华中敌后重要的书刊来源。泰州地区的游击队曾联合创办苏北书报社,代销上海出版的各类读物与皖南新四军军部发行的《新四军言论集》《项英言论集》等。中共江北特委创办苏北文化服务社,销售数十种上海出版发行的革命书刊,并按路线巡回供应。江抗东路特委也经常派人前往上海采购进步书刊,再由航行于上海至浒浦间的轮船代为运送。江抗东路特委创办的江南书店曾发布启事:“本社新到哲学、政治、经济、军事、史地、文艺以及学习与修养各种基本理论书籍和杂志一百多种,编有目录,便于选购,现为减轻读者负担,一律照原价发售,购者请向本社驻各县办事处接洽。”

1940年10月,黄桥战役的胜利奠定了苏北抗日根据地的基础。抗日军政大学第5分校与鲁迅艺术学院华中分院的创办,吸引大批知识分子和青年学生奔赴敌后,根据地内干部、战士对于精神食粮的需求日益多样化。为此,新四军苏北指挥部特地要求上海党组织发动人员前往盐城开设书店。11月,生活、读书、新知三家书店决定在盐城联合成立大众书店,并随之开辟由上海至靖江的水路运输渠道,持续向苏北敌后输送书刊。大众书店经销的图书类目十分丰富,如肖洛霍夫的《静静的顿河》、高尔基的《母亲》、奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》、普希金的诗集、茅盾的《腐蚀》,以及郭沫若、巴金的著作等。1941年4月,大众书店发布新书公告,介绍了30余种图书。赖传珠闻讯后,立即前往购买了一部《资本论》。

1941年夏,日伪军在华中地区发动大“扫荡”。中共中央华中局与新四军军部转移至阜宁停翅港,与上海之间稳定的书刊供应渠道被迫中断,大众书店只得停业。苏北抗日根据地此后通过敌工部门的地下交通线,仍可少量获取来自上海的书刊。据时任新四军第3师调查研究室主任扬帆回忆,彼时借助阜宁县益林镇的通商口岸,不仅人员可往来于上海、扬州等城市,亦能通过益林邮局订阅各大城市甚至日本国内发行的报刊。身处淮北的新四军第4师师长彭雪枫也时常托人设法从上海订购各类书籍,并在家书中与妻子林颖分享得到书籍后的喜悦,“从上海寄回一大批书,琳琅满目,令人神飞!鲁迅的三十年集,全部摆在桌子上,朋辈一来,即相翻阅,此中大有乐趣!此外如巴金之《家》《春》《秋》,爱三部曲,以及《大地》《子夜》、达夫代表作、《论语与做人》等一大堆,我喜欢极了!书报一到,在我,等于‘有朋自远方来不亦乐乎’”。

1942年7月,初到苏北抗日根据地的作家阿英在新四军第1师见到数期上海出版的《时代》杂志,这应是他自1941年底离沪后首次获悉上海的情况。通过该刊,阿英了解到上海“生活日高,束缚亦日深。所谓话剧,竟演至《福尔摩斯》、《花花世界》,愈趋愈下,盖与地区同时沦陷、毁灭矣”。

这一时期,华中抗日根据地仍能不定期地获得来自上海的出版物,但过程曲折、时间滞后、种类有限。某日,阿英在《时代》杂志上看到《苏联文艺》刊登的图书广告,“颇思函椿芳兄(编者),请其寄一份来”,但转念想到自上海至苏北间路途曲折,收到的希望渺茫,徒叹无可奈何。1943年7月23日,阿英收到“新自上海寄来之《时代》七十一至七十三期三本”。经查,第73期《时代》杂志出版于该年1月4日,收到时间虽滞后,但《时代》杂志仍是华中抗日根据地获取沪上新闻与苏德战争进程的重要信息来源。汪大铭在阅读《时代》杂志关于苏德战争的报道后表示:“增加了我们新鲜的知识,最主要的还是鼓舞我们自己的努力和斗争。”苏中大众书店还翻印了《时代》杂志刊登的苏联抗击德国的小说,发行至淮北与山东抗日根据地。

全民族抗战爆发之初,由于地理位置与交通之便等客观因素,文化与出版业繁荣的上海成为华中抗日根据地获取革命书刊的重要来源。特别是左翼文学与国际新闻等出版物的输入,缓解了根据地初建时信息闭塞、书刊匮乏的局面。不过,随着战争形势的变化,由上海向华中敌后供给书刊的阻力逐渐增大,时效性也越来越差。华中抗日根据地需要摆脱对上海的依赖,建立更加多元且行之有效的书刊来源渠道。

苏鲁舟车

全民族抗战爆发前,徐州周边陇海铁路沿线是苏北与山东、安徽、河南等省的交会之地,也是华北与华中往来的必经之地。1938年5月徐州沦陷后,原设在徐州附近由华中通往华北的秘密交通线被日军破坏。1939年6月,中共苏皖边区党委在邳南成立。9月,苏皖边区党委进驻皖东北地区。区党委将邳县、睢宁、铜山地区划为第一地委,宿迁、沭阳、东海、灌云地区划为第二地委,泗阳、淮阴、淮安、涟水地区划为第三地委。苏皖边区各地与山东分局之间设有三条秘密交通线,一条是经一地委、邳县县委在赵墩以东、运河站以西,通过陇海铁路封锁线与山东分局联系;另外两条均经二地委分别在宿北草桥和东海牛山以西,越过陇海铁路封锁线进入山东。借助秘密交通线,交通员可随身携带少量物资来往于铁路南北。

1940年8月,苏皖边区党委移驻淮海地区沭阳县钱集、陈圩一带,并在泗阳、淮阴、沭阳、东海、灌云、涟水等县相继建立抗日民主政权。为加强与山东分局联系,淮海区建立了一条经沭(阳)宿(迁)海(州)、东海县至山东的秘密交通线。这一交通线自北向南依次设立刘湾、赵庄、安峰山小新庄、方圩等站点。曾任中共淮海区委副书记的李一氓谈到,由于缺少关系,淮海区与上海的联络比不上当时的苏中等地。因此,淮海区虽隶属华中抗日根据地,但因地理位置毗邻鲁南,筹办军需等社会关系主要依靠山东抗日根据地。

1941年1月,新四军军部在盐城重建,来往于华中与山东抗日根据地之间的信件与人员逐渐增多。因陇海铁路南北交通站距离较远,交通员只能随身携带少量信件,原有交通线路不敷使用。淮海区党委与山东分局滨海区党委决定开辟苏鲁交通干线,保障华中与华北、苏北与鲁南、华中局与延安、新四军与八路军之间的联系。为此,淮海区与山东分局在原有交通线基础上,建立由大稠交通站向南延伸经方圩、韩集、裴圩、庄圩等交通站至淮海区党委、华中局,以及由刘湾交通站向北延伸至滨海区党委、山东分局的苏鲁交通干线。为保障陇海铁路南北的书刊传送,还特地开辟一条从鲁庄经石湖、曲阳到安峰山小新庄的运送线路。为防止日伪军封锁、“扫荡”导致交通中断,还同时建立备用线路。起初在牛山车站以东建立一条自麻汪经和堂、薛埠至小新庄的备用线路,因经过村庄较多,沿线群众工作和敌伪工作不够充分,在试线时使用的扁担太软,发出“吱吱”声响而暴露,导致书刊全部被缴。随后,又在牛山车站以西建立一条由鲁庄经小篓、费岭至小新庄的备用线路。

1942年1月,中共中央书记处在建立各根据地秘密交通的指示中,要求由延安向外建立两条秘密交通干线,其一即是由晋西北的文水、交城至晋东南,转山东、苏北至华中的路线。根据这一指示,由山东通往华中各地的干线交通网于同年春基本建成。此后,山东分局发行的书刊自莒南出发,经过全程170公里的交通线输送,最快4天即可到达位于苏北沭阳的苏皖区委,输送至华中局所在地阜宁也仅需14天左右时间。1943年12月,苏中军区海防纵队又开辟了自苏中沿海口岸通往盐阜、胶东等地的海上交通线。

华中敌后与山东抗日根据地之间陆、海交通线的建立与不断完善,为山东出版发行的革命书刊输入华中提供了可能与便利。在阿英的记录中,他在苏北最早读到的山东报刊是1942年11月的《山东文艺》创刊号,该刊为第115师于同年7月创办。自1943年6月起,阿英已可获得诸多来自山东抗日根据地的出版物,如此前未曾见过的鲁南区党委机关报《鲁南时报》,第115师主办的《战士》报、《战士》月刊、《战士画报》,以及山东清河军区主办的《前锋画报》等。

1943年7月,由山东军区政治部主办的《山东画报》创刊。主编那逖回忆说:“他们把画报和《战士报》、《战士》杂志放在一起、打成包裹,背着穿过津浦路封锁线、通过敌占区,送往鲁西、鲁西南地区的部队,送到太行山总部。”实际上,该刊的流通范围远不止于此。8月23日,阿英收到的一批来自山东的报刊中就有《山东画报》创刊号。

随着山东抗日根据地出版事业的日益发展,以及华中抗日根据地对外交流渠道的渐趋稳定,华中敌后能够获得的书刊种类也更加多元化。1944年春,阿英在日记中写道:“大尖交通回,携来山东寄来《大众报》不少,一大捆。据云,尚有书报两捆,现在下港,无法运来”,“又得一一五师宣传品多张。大幅有《毛泽东的故事》、《黑暗的死路与光明的生路》、《请看日本皇军赫赫战果》、《毛泽东与北斗星》,又日人反战同盟胶东支部宣传小画七幅”。

与胶东的《大众报》相比,山东分局的机关报《大众日报》更加广泛流通于华中抗日根据地,特别是淮海区。以1944年1月1日出版的《大众日报》为例,该报总发行量约为1.4万份,滨海、鲁中、鲁南地区的发行量占总量的85.43%,华中地区的发行量占总量的12.38%。其中,该报在淮海区的发行量就达到1493份,超过总发行量的十分之一;而与《大众日报》发行地莒南距离较远的山东胶东、渤海两区的发行量仅分别为45份与2份,远不及苏北、苏中等地。由此可见,相较于行政区划因素,战时报刊发行与流通的辐射范围受地理位置远近的影响更大。

1944年7月,中共中央作出向河南发展的战略部署,随后各抗日根据地之间的联系日益增强。至同年11月,华中敌后已能接收到冀鲁豫边区出版的《火线报》。阿英之子、《盐阜大众报》编辑钱毅兴奋地在日记中写道:“他们来信说:‘经过三个月的苦斗,冀鲁豫边区和华中的交通,终于打通了。’我们看了高兴得很。”随着抗战形势的不断发展,华中地区与其他抗日根据地之间信息交流的地理阻隔逐渐弱化,得以源源不断地获取来自山东、河南等地发行的革命书刊。实体读物的流通,在传递文字内容的同时,也促进了排版印刷、木刻绘画等技艺手段在地区间的交流与分享,使读者更加直观、全面地了解其他根据地创造的革命文化。不过,华中抗日根据地与空间距离较远的中共中央所在地延安的联络与交流,则需另辟渠道。

空中电波

1939年5月,中共中央发布指示,要求“各中央局、中央分局、区党委、省委应用各种方法建立自己的印刷所(区党委与省委力求设立铅字机)以出版地方报纸,翻印中央党报及书籍小册子。在不能设立铅印机时,即石印油印亦极重要”。刘少奇为在竹沟创办中原局印刷厂,曾从延安调集技术骨干。9月,中原局印刷厂以毛泽东最新著作和延安《解放》周刊文章、新华社社论等为主要内容编辑出版首部图书《挽救抗战的危机》,共计发行5000本。

1940年2月,中共中央、中央军委再次要求江南、皖南、皖东、苏北、淮北等地各创办一个规模完备的印刷厂。9月,中共中央在发展文化运动的指示中又明确提出:“每一较大的根据地上应开办一个完全的印刷厂,已有印厂的要力求完善与扩充。要把一个印厂的建设看得比建设一万几万军队还重要。要注意组织报纸刊物书籍的发行工作,要有专门的运输机关与运输掩护部队,要把运输文化食粮看得比运输被服弹药还重要。”例如,起初以毛泽东所著《新民主主义论》为代表的理论著作阅读受众有限,但各根据地出版印刷能力的提高,为该书的广泛传播与读者群下沉提供了物质保障。中共鄂豫边区就曾翻印1.2万余本《新民主主义论》。建立印刷厂等硬件设施是各根据地实现独立出版发行的前提与基础,但如何获取和生成阅读内容,与延安保持信息同频成为至关重要的问题。

1940年2月中旬,毛泽东致信身处河南永城的彭雪枫说:“《拂晓报》亦能时时见到。你处有铅印否?现附上《新民主主义的政治与新民主主义的文化》,请用铅印或石印印成小本,分送各界。即时请嘱校对同志注意,校时,勿使有一错字。”4月上旬,彭雪枫才接到此信。5月4日,新四军第6支队创办的《拂晓报》刊登启事:“拂晓社出版的《拂晓丛刊》第六集,全文发表毛泽东《新民主主义论》一文,分由各合作社代售,每册定价2角5分。”自《新民主主义论》在延安发表至《拂晓报》刊发售卖启事,历时约4个月。在战争环境中,这样的传播速度已实属难得。然而,依靠原始人力的交通传输仅可勉强维持延安与华中抗日根据地之间的联系,无法保证信息的传输量、时效性与双方的互动频率。

1940年2月延安广播台正式开播后,对各抗日根据地放送公开文件。鉴于战报广播与新闻广播内容相互重复,中央军委于11月规定:“凡关党内文件而不向外公布之指示报之类,概由党务台用通密译发。”1941年10月12日,中共中央书记处通告各地,自10月25日起,将中央过去所设战报台均改为党务广播台,每日两次使用密码同时向各地播送党内材料,如中央决定、情报、宣传要点、党务通讯、军政通报和重要文章等,机密文件仍由机密台发送。11月4日,中央学习组就各地高级学习组学习内容发出指示,要求第一阶段以列宁主义的政治理论和六大以来的政治实践为范围,并通过党务广播台传送学习材料。

1942年1月23日,华中局决定设立党报台,并指示“苏中、皖东、皖东北、鄂中区党委亦应从速设党务台与华中局及中央联络”,同时要求各根据地除抄收延安新闻外,“应尽一切可能抄收中央党播,并加以过细整理研究,传达选择一部分修改后在党内刊物上(作党内文件)发表”。华中各抗日根据地党报台的建立,为随后整风运动的开展、接收延安发出的学习文件与理论著作提供了传输渠道。3月,刘少奇在致电毛泽东时谈到:“最近中央关于各种具体政策、具体工作有许多指示,又有党务广播,均很好,很正确,对各根据地工作帮助很大。”因此,华中抗日根据地在对外交通断绝或来往不便时,无线电台就成为获取外部信息的重要渠道。

华中各抗日根据地对无线电台接收到的消息进行整理编辑后,再在本地印刷出版,使来自延安等地的理论政策与时事消息得到广泛传播。1942年夏,《无线电讯》报在华中局驻地小夏庄创刊,其主要任务便是转发新华社统一发布的电报消息,供盐阜区各机关干部阅读。不过,通过无线电台接收长篇消息稿时,往往难以保证内容的完整与准确。曾任苏中区党委书记的陈丕显回忆说:“我们编印的小册子,收录了《解放日报》的重要社论,由于电讯经常中断,往往字里行间会出现:‘此处缺一百字’、‘此段缺五十字’,令人读时接不上气。”

另据《苏中报》工作人员回忆,军事电报一般较短,通常一份仅几十个字,如果内容不清,可以请对方校对和重复。不过,抄收新闻电报时,新华社呼叫三五分钟后便开始发报,“一发就是连续几个小时,不询问收方情况,也没有重复校对。收方是长时间收报,直抄得你头昏眼花、手腕酸痛”。又因苏中地区邻近上海、南京等敌占城市,敌台会对新华社的电台施加干扰,遇到信号弱或不稳定时,抄收的内容就会出现错字和漏字,并且也没有重复接收的机会。1942年10月前后,新华社向全国播发毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》。全文共计2万余字,《苏中报》报社电台每天抄收两三千字,用了一个星期才接收完毕。为保证信息时效性,电台通常会提前通知编辑部和印刷厂做好出版准备。

通过电台接收到电文后,相关人员还要进行校对和编辑。1943年8月,阿英帮助《盐阜报》校对范文澜文章的电讯稿,“全文凡万言,至下午四时,竟三之二。而寒热交作,卧床续校,排笔砚于床侧,然终不能完。以其第三部分,引用佛教史过多,而阙漏特甚,极为困难也”。最终因篇幅较长,且涉及佛教部分脱字太多,“遂节去四千字,留六千字。拟作一跋文说明之”。

孤悬敌后的中共鄂豫边区情况更是如此。因受日伪军包围封锁,边区几乎无法直接自外界获得书刊,唯有借助电台与延安保持联络。无线电信号微弱,加之敌台干扰严重,导致电码常有脱误,编辑人员只能根据上下文义和残缺电码猜测填补内容。即便环境恶劣,鄂豫边区的新闻电台每天除抄收至少5000字的新闻稿外,还需同时收译领袖著作与政策文件,甚至像《列宁选集》这样的皇皇巨著,也是通过无线电台一字一句收译而成。因此,陈毅感叹“书稿用电报发,只有共产党肯这样做”。

为弥补借助无线电台接收电文与编辑出版书刊导致的内容错讹和缺漏,根据地内的重要书籍、文件经过多次修订再版的情况屡见不鲜。阿英曾借得《整顿三风》两册,“分‘关于增强党性’、‘调查研究’、‘整顿三风’三方面文字二十二篇,又附录十篇,凡十数万言”。该书虽由新四军第1师政治部编印,但内中毛泽东的《农村调查》序言就有阙文。不久,阿英又得到一册新四军军部刊行的《整顿三风》。因军部与师部各自独立收译和编辑,导致两个版本的内容存在差异。如军部本载有毛泽东的《农村调查序言》全文,师部本多附录文献十余篇。此外,军部本和师部本均未收入毛泽东1942年2月8日发表的《反对党八股》讲演,“参考资料陆续见到不及收入者,不在数十篇下也”。陈毅得知后,将一师本《整顿三风》交给新四军政治部参校印刷补册。隔日,阿英就收到江淮出版社补充和勘误后的《整顿三风》附册,内中不仅补入《反对党八股》全文,还新增《中央军委与总政关于军队中整风学习与检查工作的指示》、因前本讹误重印的斯大林《论领导与检查》《论党的布尔什维克化的条件》以及《怎样办党报》补文。

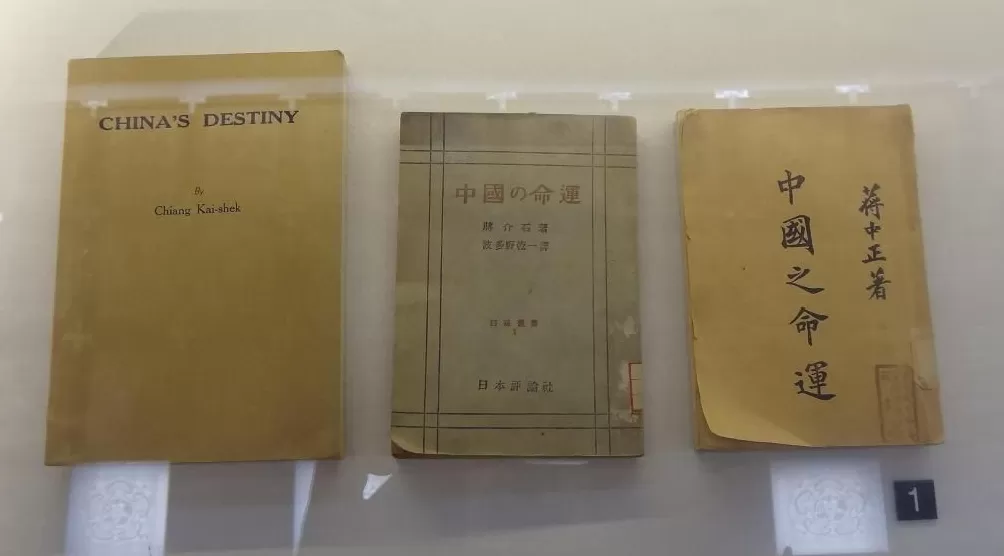

1943年3月,由蒋介石授意、陶希圣执笔的《中国之命运》一书在重庆出版。八路军驻西安办事处自国民党中央宣传部书刊供应处购得200本后邮寄至延安,中共中央很快就针对该书发表了一系列批驳文章。7月21日,陈伯达所写《评〈中国之命运〉》在《解放日报》上刊登,并两次通过广播对外全文播送。同日,中共中央宣传部发出通知,要求各地除在当地报纸上发表《评〈中国之命运〉》一文外,还应立即印成小册子,“使党政军民干部一切能读者每人得一本(陕甘宁边区印一万七千本),并公开发卖。一切干部均须细读,加以讨论。一切学校定为必修之教本。南方局应设法在重庆、桂林等地密印密发。华中局应在上海密印密发” 。

1943年版《中国之命运》中英日文版

华中抗日根据地针对中共中央围绕《中国之命运》发起的舆论宣传战,不仅响应迅速,而且节奏紧凑。7月26日,在《盐阜报》工作的钱璎告知其父阿英:“有一驳《中国之命运》长文,已收16000字,尚不完。”次日,《评〈中国之命运〉》已收译部分先行在《盐阜报》上公开发表,而此时距离该文在延安发表仅过去一周时间。此后,《评〈中国之命运〉》分6期在《盐阜报》上连载,至8月7日全部刊登完毕,共约3万字。8月11日,范文澜所作评论文章《谁革命?革谁的命?》亦开始在《盐阜报》上刊载,至15日续刊完毕。《盐阜报》还刊登了评《中国之命运》第三稿,即吕振羽所作《国共两党和中国之命运——驳蒋著〈中国之命运〉》,以及艾思奇的《“中国之命运”——极端唯心论的愚民哲学》等文章。

对需广泛传播的即时性信息,各根据地大多先借助能够迅速触及庞大受众群体的报刊媒介,之后再以结集成册的方式进一步出版发行。《盐阜报》率先刊发上述文章后,华中各抗日根据地又将其中几篇结集出版。陈毅等向中共中央报告:“解放日报社论及文章,已印成现个单行本《反内战及评〈中国之命运〉》,已设法送上海秘密翻印传送路西江南皖南大后方广泛散发。”新四军第3师亦印有《中国之命运》一书,“题正中书局刊,实为评《中国之命运》文数篇之伪装”。淮北拂晓出版社为向敌占区发行《评〈中国之命运〉》,将书名改为《大东亚之路》作掩护,并以“新国民书店”名义出版。

《评〈中国之命运〉》等数篇文章的广泛印发,使华中各根据地的军政干部得以及时阅读与学习。8月24日,新四军第1师测绘参谋秦叔瑾已看完陈伯达的《评〈中国之命运〉》。30日,新四军第3师第7旅第20团政治处特派员王志臻在日记中写道:“蒋介石出的一部《中国之命运》,日本也声明与他的目的是不相违背,没有错误,共同达到反共反苏的目的……评《中国之命运》讲得很清楚。”身在浙东的地方干部杨思一在反复阅读《评〈中国之命运〉》后,虽尚不清楚出自何人之手,但评价其为有历史意义的文章,并推测“也许是老毛写的”。

1943年9月,新四军第5师要求“机关科股以上干部、正规团营以上干部、军区小团以上、县大队以上干部”,均须在两个月内读完《评〈中国之命运〉》。10月,淮北区党委在加强整风学习的决定中,亦将《评〈中国之命运〉》列为学习时事的必读材料,同时特别强调,“如文化水平特低者,可作文化课本长期教读,不一定在规定时间内读完”。

1944年3月10日,郭沫若所著《甲申三百年祭》脱稿。19日至22日,该文在重庆《新华日报》上连载。4月12日,毛泽东在《学习和时局》一文中指出:“近日我们印了郭沫若论李自成的文章,也是叫同志们引为鉴戒,不要重犯胜利时骄傲的错误。”18日至19日,延安《解放日报》全文转载《甲申三百年祭》。6月7日,中共中央宣传部政治部发出通知,“《解放日报》近发表郭沫若的史论《甲申三百年祭》与苏联高涅楚克的剧本《前线》,并由新华社全文广播”,“望各地收到广播后,将两书翻印,在干部中散发,展开讨论,其不能读者并予帮助解释”。

《甲申三百年祭》作为整风学习的辅助文件,因篇幅较长,需经电台多日播发,始能传输完毕。时值夏季,即使遇到危险的雷电天气,电台工作人员也坚持收译电码。1944年7月5日,淮北区党委正式出版《甲申三百年祭》。8月18日,苏北出版社发布公告表示《甲申三百年祭》将不日出版,“各地机关团体学校,如欲订购,请函苏北出版社商洽。数量须在百本以上,方可出售。如欲零购,则须到代售处购买”。《苏中报》报社电台因接收到的郭著电文缺漏过多,至10月份才设法补全,并印成单行本发行。该报还同时发表《郭著“甲申三百年祭”介绍》一文加以宣传推介,将该文的主要内容浓缩于千余字中,行文通俗易懂。即便是文化水平不高或无法阅读原著者,也能够通过该文对《甲申三百年祭》的主要内容和观点有所了解。

根据地通过无线电台接收外界时事新闻,经过校译编辑后,再以书刊等形式发布和流通,必然会出现时间上的延迟。例如,1943年5月20日,共产国际总书记季米特洛夫致电毛泽东,通报共产国际主席团将于22日公布解散共产国际的提议。23日,赖传珠等通过无线电台获悉此事后,即召开会议讨论“解散第三国际、中央指示”等问题。直到31日,《盐阜报》才登载了这一重大消息。6月4日,王志臻从报纸上得知“有一件世界大事情发生了变化,共产国际解散了!”“这是一件有历史意义的问题。看了共产国际执委会的提议书和中共的决议,毛主席在延安干部会上的报告以及解放日报的社论等四个文件后,才了解一点中心内容。”

相较而言,关于《评〈中国之命运〉》、共产国际解散等重要文章、新闻短讯的传播尚属迅疾,一些党的政策性文件的刊印基于编校的严谨性考虑往往较为迟滞。1943年6月,阿英多次在第3师师部提前浏览尚未发表的电台稿件,如《关于戏剧问题讨论会》、《解放日报》社论《从春节宣传看文艺的新方向》、凯丰著《关于文艺工作者下乡的问题》、陈云著《关于党的文艺工作者的两个倾向问题》、胡锡奎著《晋察冀党的文艺工作者会议结论》等。上述稿件大部分发表于同年3月,但因电文脱漏较多,需加以整理才可发表。时至12月,阿英仍在校对凯丰的《关于文艺工作者下乡的问题》,“中一大节电码不明,只得删去”。随后,阿英因得到苏中区出版的收有陈云、凯丰二文全稿的文艺整风册子,依照该版本校阅后,才最终编定《文艺政策参考资料》。

借助无线电台等通讯手段,来自中共中央的重要消息能够突破地理距离与交通封锁到达华中抗日根据地,在本地经过二次编辑出版后进行广泛传播。不过,由于整个过程所费人力、物力成本较高,“空中路径”主要用于具有较强时效性或机密性的政策文件、理论著作与新闻短讯的远距离传输,进步文艺读物等革命书刊的传播输送仍主要依赖各根据地间的陆路或海路交通线。

结语

战争不仅会扰乱原本稳定的社会秩序,也会对民众的文化生活产生重大影响。阅读作为文化生活的重要组成部分,既是一种主体的行为选择,也是主体由外而内潜移默化接受影响的途径。张闻天指出:“报纸、刊物、书籍是党的宣传鼓动工作最锐利的武器。”中共在根据地文化建设中,一方面需重拾与整理既有文化资源,另一方面则需构建新的革命文化秩序和氛围,图书、报刊便是完成上述任务的重要媒介与工具。

全民族抗战爆发之初,上海凭借繁荣的出版业和地理区位优势,一度成为新四军各部书刊供应的主要来源。特别是在各根据地初创且印刷出版事业尚未起步阶段,上海作为华中敌后获取外界信息的重要窗口,为根据地提供了大量左翼文化读物。与此同时,华中与山东抗日根据地之间的陆、海交通联系逐渐打通,随之建立起战时信息传输网络。革命书刊的流通在传递文字内容的同时,还促进了排版印刷技术在地区间的交流与分享,使读者能够更加直观、全面地吸收其他根据地生成的革命文化。当各根据地间地理距离过远时,则需借助无线电通讯技术。1940年年初,中共中央开始频繁督促各地自行建立印刷厂、出版书刊,并通过电台向各地播送重要文件与新闻。如此不仅密切了延安与各根据地之间的信息交流,亦为整风运动的开展奠定了物质基础。总体而言,针对不同类型的阅读资源,华中抗日根据地依照各自特点,分别采用不同的获取方式,旨在提升根据地军民的文化素养、政治觉悟与精神境界。

战争时期,各地读者因所处时空环境的不同,所能接触到的信息会存在差异。包括军政干部在内的根据地读者,其阅读效果虽主要取决于自身文化水平,但地理位置、战争环境、通讯和出版技术、交通条件,甚至天气状况等多种因素,均会对读者的信息灵敏度与阅读效果产生影响。革命书刊作为地区间承载文化、传递信息的重要媒介,其获取情况能够直观呈现上述因素所造成的差异性。这种差异或微见于常时,但在战时则会被放大。因此,各抗日根据地努力打破交通和信息阻隔,自外部获取与在本地生成阅读资源成为贯穿抗战始终的课题。不过,中共中央与其领导下的各敌后根据地突破诸多艰困条件制约,设法消减战争所造成的时空障碍。以华中抗日根据地为例,随着战争形势的发展,革命书刊流通网络逐渐完善,从一个侧面反映了中共革命文化跨越时空传播与交流能力的日益增强。

(本文首刊于《中共党史研究》2025年第4期,作者梁馨蕾为中国社会科学院近代史研究所助理研究员。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~