那片海域格外蔚蓝,水下112米的深处仍有亮光,周围一片死寂。

于志瀛感受到一种神秘而深沉的惬意。抵达这个深度时,他只穿着一件厚度0.5毫米的潜水服,没有氧气瓶,嘴里闭着一口气。

112米,按层高3米计算,相当于一栋37层楼的高度。而在水下,那里有着11倍于大气压的水压。

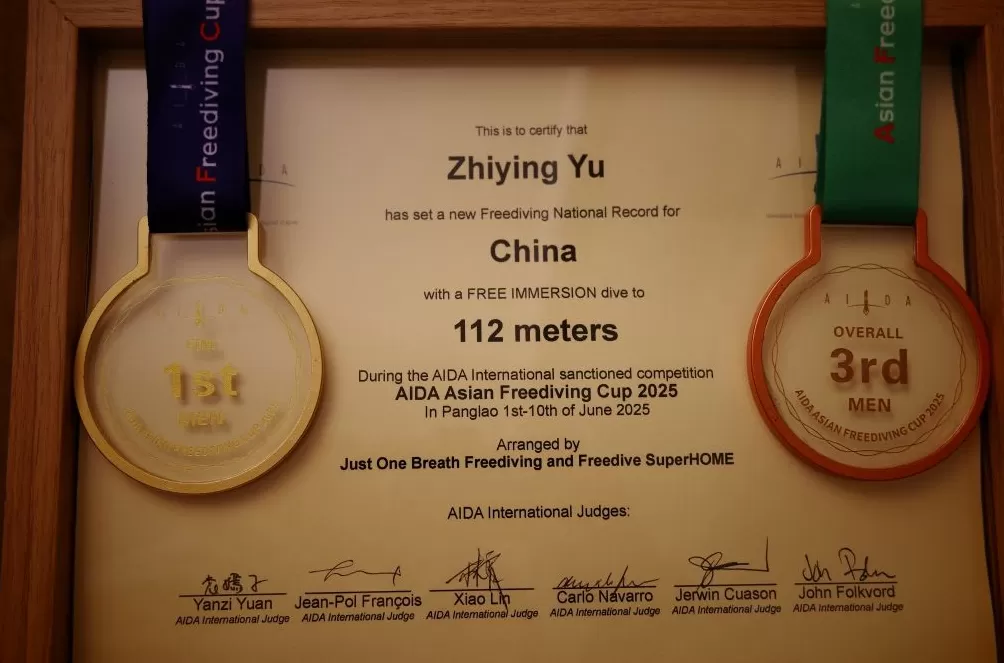

在这场于菲律宾举行的2025自由潜水亚洲杯中,于志瀛最终以112米的深度打破攀绳下潜项目亚洲纪录并夺得冠军。

33岁的他成为全职自由潜水运动员不到3年,此前,他曾下潜至水下100米。在周围的人看来,赛前他预报的112米深度似乎是一个非常激进的选择。

家人也曾反对过他投入这项“看似极其危险的运动”中。但于志瀛越来越清楚一件事情——这不仅是一项挑战自我的运动,也是一段自我探索的旅程。

当身体消融在海里时,他才是彻底自由、放松和安全的。如今他知道,青春时那团曾经笼罩着他的黑影,已离他而去。

屏住呼吸

“似乎不呼吸的时候,我才感觉自己活着。”

现场只有两名裁判、四名安全员。和其他运动项目不同,他的赛场是大海,对手是他自己,没有观众。

深潜之前3分钟。他开始把注意力拉回来,抛除所有负面情绪,直到完全平静。

裁判报时30秒。他开始啜吸,像离开水的鱼一样张嘴吃进空气,试图填充肺部的每一个角落——从横膈膜深处到肩胛骨之间很少被用到的气囊——以让尽可能多的氧气进入他的身体。

于志瀛在为比赛做准备。本文图片均为 受访者供图

当裁判倒数到“1”时,他把脸庞浸进水里,颠倒身体,头向下潜入水中,像一支人形弓箭射向海底。

6月的菲律宾薄荷岛很热,气温约37摄氏度,2025自由潜水亚洲杯在这里举行。这天,于志瀛参加的是攀绳下潜(FIM)项目——不带氧气瓶,自主屏息。

垂直下潜,一根安全绳通向海底,是他的向导。他睁着眼睛,像大部分运动员一样没有戴面镜,看东西都是模糊的,他只是盯着绳。

大脑必须极度专注。如果闭眼或者注意力不集中,一旦身体倾斜,与绳子产生摩擦,会导致降速。他需要控制时间,在达到闭气极限前下潜得足够深,并能安全返回。

于志瀛攀绳下潜。

下潜到20米左右时,人会产生呼吸欲望,横膈膜开始抽动,身体感到难受。于志瀛已通过大量练习适应了这种感觉。

入水30秒后,他到达35米的深度。那时,他让自己完全放松下来,呼吸变得不那么迫切和必要。

压力随着深度增加,身体被海水包裹着。周围逐渐变暗,他像在滑向深渊,却很享受。似乎不呼吸的时候,他才感觉自己活着。

某一阶段,他感觉自己像在太空漂浮,柔软缓慢地沉入梦幻。在水下,他可以忘记一切烦恼。陆地上的纷扰、紧张,都消失无踪。

他闭好气,一口气存在口腔里,继续下潜。思想仍旧保持专注。

他采用的是加拿大自由潜水运动员Eric Fattah发明的一种耳压平衡技术:到达某一个深度时,把气提到嘴里并闭住。

这口气很重要,也很难控制。随着深度增加,海水变得越来越冷,人一紧张,打一个哆嗦,就容易把这口气吞回去或漏出来。但没了这口气,无法维持耳压平衡,身体也会随之失衡。

入水一分钟时,他下潜到60米。离水面越来越远,他却越来越平静。

接下来是100米。这是一般人无法企及的深度,水压是气压的约11倍,海水冰冷,却需要潜水员尽力放松,并能够忍受氮醉——肺部的氮气在高压下会产生麻醉作用。如果氮醉发生,人会突然感到天旋地转,身体失去平衡感,就像喝醉了酒一样。

每一步都要极其精准,并找到适合自己的节奏。长年大量训练以后,于志瀛已经形成了一种肌肉记忆。

在中性浮力区、负浮力区,他放松身体,不再用力,让身体自由下落。他知道什么样的动作水阻更小,更少消耗体内的氧气。

下潜约一分半钟后,他抵达预报的终点——112米。

海水深处,他像被蓝色的“雾霾”包围。他觉得,那是一种十全十美的状态,美好到无法用语言形容。

他把安全绳底部的tag撕下来,这是自由潜水深度赛用的标记。他要把它带回水面。如果没能带回,会被扣分,只能得到一张黄牌。

回程是更大的考验。

他的闭气时间不是无限的,潜得越深,回程时需要对抗的负浮力越大。他要用力往上拽绳,不停蹬腿,否则会持续往下掉。

于志瀛感觉很累。他的上肢肌肉力量较弱,在与负浮力做斗争时,他极度渴望呼吸,而由于乳酸堆积和肋间肌收缩,双腿感觉就像着了火。

返程的后半段,身体更加难受,对呼吸的欲望更加强烈。他努力让自己保持专注,但会忍不住去想美好的事情,比如,上去以后,他可以获得一张白牌。

于志瀛在返程。

返程至距离海面40米处,他看到安全员了,这带来心理安慰,意味着能与救援队碰头。此时,乳酸堆积和低氧(缺氧)很容易引发运动员的身体问题。

终于浮出水面。他在15秒之内让自己保持清醒,面对裁判,做出“OK”的手势,并说出“我没事”。如果手抖、手势不清楚,裁判可能会判定成绩无效。

于志瀛浮出水面,做出“OK”手势。

但这仍不意味着最后的胜利。出水之后,如果感到气喘吁吁,喉咙里发出螺音,血氧降低,走不动路,甚至咳血,说明出现了挤压伤。在水下这是感受不到的。

出水后,医生会迅速把听诊器放在潜水员背上,若听到水肿的声音,即是肺挤压造成的。如果比赛中有异常的大动作或者耳压平衡没有做好,还可能会出现中耳挤压伤、耳膜穿孔,以及喉部、气管、鼻窦等部位的挤压伤。运动员出现挤压伤,会面临禁赛。

于志瀛这次安全返回,一共用时4分27秒。

两名裁判都给出白牌,于志瀛以112米的下潜成绩,打破攀绳下潜项目的亚洲纪录并夺得冠军。

于志瀛亚洲杯比赛成绩。

“激进”的深度

“我非常喜欢这种别人无法涉足的旅行。在深水中的感觉很奇妙,让你感觉到自己牢牢掌握着身体和灵魂,给内心带来了平静。这就是真正的收获。”

为了这次比赛,于志瀛提前三个月到岛上熟悉和适应环境,调整身体状态。

整个训练从去年8月持续到今年6月,他的目标是打破当时的亚洲纪录:水下深度111米。

每天,他起床后先做瑜伽热身,再做拉伸。拉伸训练可以提升胸腔和腹腔的弹性,以装下更多氧气,并有利于在水压变化的情况下调整气量,预防挤压伤的发生。

训练期的饮食结构经过特别调整。自由潜水运动员通常不吃早餐,偶尔会吃一根香蕉,方便消化。如果胀着肚子,无法吸入尽量多的空气。每天午餐,他只吃固定的海鲜碗,里面有糙米饭、金枪鱼、虾、红豆,必须排除高脂和不易消化的食物。

感到饥饿,他就喝杯果汁,或者吃一小片面包,然后继续下海训练。

如果没有意外,于志瀛就能以最佳状态迎接比赛,抵达设定的目标。即使遇到赛前紧张,妻子李小琳说,到入水那一刻,于志瀛也能克服所有不安。圈内人都称他为比赛型选手,他会在比赛时,报上一个超过训练时达到的深度。

然而,这次比赛前晚,于志瀛一夜没睡。他感到十分焦虑。

那天晚上,他用DeepSeek“算了一夜的命”,他把比赛细节喂给AI,预测第二天的成绩和成功率。但越算越低,最后只剩下22%的成功率。

他并不相信AI的答案,一直算到早上5点半,便直接起来做拉伸训练。

4月,新冠疫情在菲律宾卷土重来,许多人中招,于志瀛也未能幸免。在一个闷热的下午,他的身体灼热难耐,浑身无力,精神匮乏,又出现喉咙疼、鼻塞等症状。鼻塞持续了11天后,他才下第一次水。

这对于一个即将参加比赛的潜水运动员无疑是致命一击——呼吸道黏液增多、鼻窦堵塞无法保持压力平衡,只能做简单的陆地体能训练。

训练停摆,直接影响比赛成绩。上半年,于志瀛一共参加了三场大型比赛。其中有两场,他吃到了职业生涯中唯一的黄牌和红牌。

得到黄牌是在5月16日这天,在一家韩国潜水店举办的比赛中,他感觉身体已经接近康复,以为做好了准备,但他忽略了耳压平衡训练。

每下潜几米,耳朵胀胀的,一开始他用法兰佐耳压平衡法缓解胀感。但是在80多米时,他的耳压失衡,身体往下飘了几米,耳朵很疼,嘴里虽然还有气,但软腭打不开,无法调整耳压。没能到达预定目标96米,他只得返回,结果得到一张黄牌。

在双蹼潜水项目上,他增加了耳压训练,同样报了96米的深度,仍以失败告终。

返程中,他的情绪变得很糟糕,一个声音反复折磨自己:昨天失败过一次,不能失败两次吧?

临近水面,他故意做了一个臀踢的犯规动作,表达对自己表现的不满,最后被判了红牌。他感觉身体在瓦解。

连续两次失败后,于志瀛陷入自我怀疑,心态崩塌。不知道接下来的亚洲杯比赛如何应对。他不停地询问朋友们,该怎么办?有人说,他是“散装技术”,也有人说,他是在赌博。

于志瀛参加韩国潜水店举办的比赛期间。

启蒙教练杨奕用“疯狂”形容于志瀛当时的状态。亚洲杯比赛前,出于对于志瀛身体状态的考虑,杨奕劝他好好休息,但于志瀛只要觉得自己状态良好,就会跑去下水,像一只无法劝阻的、奋力下潜的鱼。

其间,于志瀛向杨奕分享了他的训练计划和比赛目标。在6月1日填报AP(预报成绩)时,他直接填写了112米的下潜深度。“他报的深度实在太高了,我都替他心里没底。”杨奕认为他填报的深度过于“激进”。

现教练氨基得知,那段时间,于志瀛经常做的一件事情是,来回踱步,不停地碎碎念。他找朋友询问、找AI“算命”,在质疑和肯定之间,不断推翻又重建自信心。

氨基对他说,“你一定可以的。你的耳压比其他人要好很多,这是你最大的优势,你为什么要否定你的优势?”他知道,去年,于志瀛在水下102米仍能调整好耳压。

听完这些话,于志瀛又恢复了些信心,继续对着镜子吹气球,模拟水中的压力感,进行软腭开合训练等。

氨基告诉他,在之前的比赛中暴露出问题并不是坏事,“早暴露早解决”。身体状况不好导致的发挥失常无法避免,能做的是及时调整训练计划。

训练计划调整后,于志瀛仍感到不安。他认为,如果在赛前训练没有达到理想程度,比赛中也不可能实现目标。氨基则相信“数据不会骗人”,只要遵循训练计划,一定能在比赛中达到目标下潜深度。

训练中,于志瀛强烈地希望下潜得更深,而氨基认为他的身体状态不允许他再做“耗尽自己的训练”。

氨基看出来,于志瀛需要心理疏导。他说,自由潜水是一项需要不断突破自我、突破生理极限的运动。尽管平日里做了充足的训练,临赛之际仍会因紧张、恐惧等情绪而“自乱阵脚”。于是,他用具体的数据和例子给于志瀛做心理疏导。

面对于志瀛的自我否定,有一天晚上,氨基还写下一段文字激励他:“比赛中的从容,恰恰源于训练中的克制。进步并非依靠拼命,而在于懂得把意志力留给必须燃烧的时刻。”

亚洲杯比赛到来那天,如氨基所料,于志瀛突破了个人最好纪录。此前在韩国潜水店举办的比赛中,于志瀛已经“透支了他的身体”,在亚洲杯,“他完全是依靠意志力支撑的”。

氨基十分钦佩于志瀛破釜沉舟的勇气。在失意与得到中,于志瀛也日渐发现,热爱与技术之外,再拥有正确的心态,距离自己的终极目标,似乎只有一步之遥。

他更加坚定,如果把睡眠调整好,再把控好细节,他能抵达的深度或许远不止这个数字。

于志瀛参加亚洲杯期间。

驾驭水的人

水下的世界是寂静的,你只需要和自己对话。

在更早之前,这项与深度有关的运动是一些人的生存技能,徒手下潜捕捞是一项古老的职业。直到1949年,自由潜水才变成竞技性运动,当时意大利空军上尉雷蒙多·布赫尔(Raimondo Bucher)在卡布里岛的一个湖中潜到30米处,赢得了50000里拉。

他绑上东西增加了自己的重量,在水底留给了等待在那里的水肺潜水员一个包裹,以证明自己到过那里,然后借助脚蹼回到了水面。这次潜水不仅依靠天赋,更需要巨大的勇气,当时的医生认为,人不可能活着自由下潜到这样的深度。

水下的世界是危险的。在这项运动的历史上,美国自由潜水运动员尼古拉斯·梅沃利的意外死亡曾引起广泛关注。2013年,他在巴哈马蓝洞挑战自由潜水世界纪录时,浮出水面30秒后便失去意识,最终没再苏醒过来。

一项小众运动引发的悲剧,一时间成了世界各地的头条新闻。美国作家亚当·斯科尼克就在他的纪实文学作品《一息之间:自由潜水、生命与挑战人体极限的意义》中提出——人们想知道,这项运动到底有什么魅力,可以让运动员冒着生命危险纵身一跃,去追求那些并不显赫的荣誉?

于志瀛知道梅沃利的事,死因是肺挤压伤未被及时发现。不过,他也说,“到现在为止,没有其他为此失去生命的人,否则大家都会知道,因为赛事是公开的。”

为了避免运动带来的损伤,每两个月,于志瀛会去医院检查肺部情况。最早下潜到75米时,他出现第一次肺部挤压伤,休息了半年。后来下潜到80多米、90多米,也有过挤压伤。当他掌握了平衡耳压的技术,挤压伤的概率就大大降低,他下潜到过100米后,几乎没有再出现过受伤的情况。

风险并不会阻止运动员挑战自我的脚步。“它是完全的自由。”以色列的纪录保持者亚隆·霍里(Yaron Hoory)说,“我在其他任何环境中都得不到这种沉思的感觉,似乎已脱离尘世。这是一种治疗,对许多人来说都是。”

“这是一种生活方式。”前世界冠军卡洛斯·科斯特(Carlos Coste)说,“自由潜水是大海里的生活哲学。它探测你的极限并挑战你的能力,同时又使你不断提高自己。”

于志瀛的答案是,自由潜水让他感觉自己真正活着。海面下是什么样子,他不知道,每深一米,都不一样。他想不断往下探索,对未知的世界充满好奇。

成为全职运动员的过程,于志瀛的经历有些不同。按他的说法,他是“吃百家饭长大的”,没有团队,没有特定的教练。从不同的人那里学习他们擅长的技术,再自己消化。

2018年,他先是通过旅行社找到潜水教练。2021年,初次接触水肺潜水时,他结识了杨奕。

起初,杨奕的学生教于志瀛潜水基础课程,于志瀛不满足,便找到杨奕。在杨奕的印象中,那时的于志瀛皮肤“像刷了腻子粉的白”,耷拉着大眼袋,走路会弓腰塌背,显得整个人“垂头丧气”。

于志瀛。

两人对潜水有着相似的着迷。在浅海潜水,可以看到五彩斑斓的珊瑚礁,鱼在其间自由地穿梭,听到仿佛是柴木在烧得“噼里啪啦”的声音,这是无法在陆地上看见的瑰丽风景。

而竞技潜水又有所不同。训练时,他们要开着船驶离海岸,前往深海。下潜时看不到珊瑚礁,双目所及只有一根绳子,还有一望无际的深邃。潜得越深,越漆黑。思考会消耗氧气,他们必须心无杂念。

在杨奕眼里,于志瀛的天赋也恰在于此。“他在水下特别放松”,因为没有杂念,可以在水下待很久。

潜水运动遵循木桶效应:短板决定了一个人的上限。通过观察,杨奕发现于志瀛在闭气、技能上很有天赋,但体能较差。“他那个时候偏胖,不爱运动。”

体能的不足可以通过训练弥补。2021年,他们在广东惠州“闭关修炼”,不到一个月,于志瀛就达到了下潜40米的目标。

杨奕能够感受到他身上求知若渴的心情,他没有止步于40米,而是增加了大量的训练。

杨奕鼓励他去跟不同的人交流学习,汲取他人的方法。与此同时,他们依旧保持着每周联系的频率。“他特别好学,总是有许多奇奇怪怪的问题。”

到2021年,自由潜水运动员王绍宇在广西南宁开了一家训练营,于志瀛报名成为了第一期的学员。

王绍宇印象中,于志瀛跟其他学员不太一样。大多数人习惯设定阶段性的目标,通过一期训练营进步一二十米。于志瀛去了之后,第一句话便是“我要创造世界纪录”。

那时王绍宇搞不清楚他是在开玩笑还是说真心话,并没有当真。作为教练,同时也是一名全职自由潜水运动员,他很清楚,这不是一项能急功近利的运动,需要时间慢慢积累。

在爱上自由潜水之前,王绍宇喜欢过很多运动。他觉得,自由潜水更像是能跟自己沟通、了解自己的一种极致简化的运动。他也意识到,在喜欢的事情里,才能发挥最大的力量。

第一期训练营结束,于志瀛有些受挫。跟他同期的另外一名学员,两人的起点都是40米出头的水平,每天吃住、训练都在一起。那名学员最后下到了70米的深度,而于志瀛只完成了65米。

这种落差反而激发了他的动力。通过更系统的理论学习,短暂休息后,于志瀛又到南宁找王绍宇单独训练,短则一两个月,长则五个月。他们一起生活,一起下水,一起做陆上训练,一起出去比赛。

熟络起来后,王绍宇发现,于志瀛从不刻意掩盖自己的欲望,他有竞技运动员的野心,有真正想要超越的对手。他会真诚而直接地袒露自己的内心,敢于在人面前把话讲出来。

于志瀛说,这其实是他的自我保护机制,他想做像水一样透明的人,在谁面前都没什么秘密,他就不会因为任何事情而敏感或紧张。

很快王绍宇意识到,于志瀛并不只是嘴上说说,他在行动。他习惯考察和分析对手,研究对手的新技术。

几十年来,耳压平衡技术一直是将深度潜水员与其他潜水员区别开来的关键因素,掌握这种技术需要耐心和持之以恒的训练。王绍宇见过太多深潜的人浮上后来吐血,也见过太多的人没有做好事先准备就去潜水。“你不能因为自己想要潜到更深处,就真的直接潜到那个深度。大海在关注你,如果没有准备好就去潜水,它会惩罚你的。”

王绍宇说,每次比赛结束之后,于志瀛都会询问自由潜水的朋友们“是否有更好的建议”。他渴望潜得越来越深,一米一米地、一年一年地循序渐进。

去年,经朋友引荐,于志瀛找到了氨基。两人第一次通话,从晚上八点聊到次日凌晨。于志瀛讲述了个人规划,他们的理念契合,都认为自由潜水最大的投入成本就是时间。氨基也抛出自己的困惑:“为什么选择我做你的教练?”

于志瀛坦然回答说,“我需要调整我的计划,以及更多的心理辅导。”同时,他希望有人可以帮他系统、理论地梳理一些技巧。两人一拍即合,开始为2025自由潜水亚洲杯做准备。

氨基看出了于志瀛的雄心。从3月抵达薄荷岛,一直到6月比赛前,他们频繁地复盘训练情况、调整计划。

“他是一个很清楚自己想要什么的人。”在朝夕相处中,氨基发现这个年轻人坦诚、聪明,善于思考。虽然他有时做事会凭自己朴素的感觉,但这也正是他的天赋。

随着相处的深入,氨基意识到,于志瀛在完成极致的潜水训练后,不仅离目标更近,还找到了属于内心的轨道。这抚平了他原有的创伤。

黑暗里的自由

仿佛只有消失在黑暗中,才可以看到光明。

于志瀛最初接触自由潜水是出于偶然。

2018年,他和妻子李小琳旅行结婚,去了毛里求斯的海边。玩水下项目时,他们背着氧气瓶潜到海里。

李小琳不会游泳,觉得大海是危险的,海浪是恐怖的,但丈夫喜欢下海。当她还在海面上时,他已经下潜到十几米深处,兴致勃勃地去看海底沉船了。

气瓶用完后,上岸脱掉装备,他还想跳下去,学那些自由潜水的人,只吸上一口气,钻进海里。回家之后,于志瀛便说要学自由潜水。

水下的世界让他更安心踏实。他第一次了解到人在水下不呼吸,还能往下潜,他觉得这太神奇了。

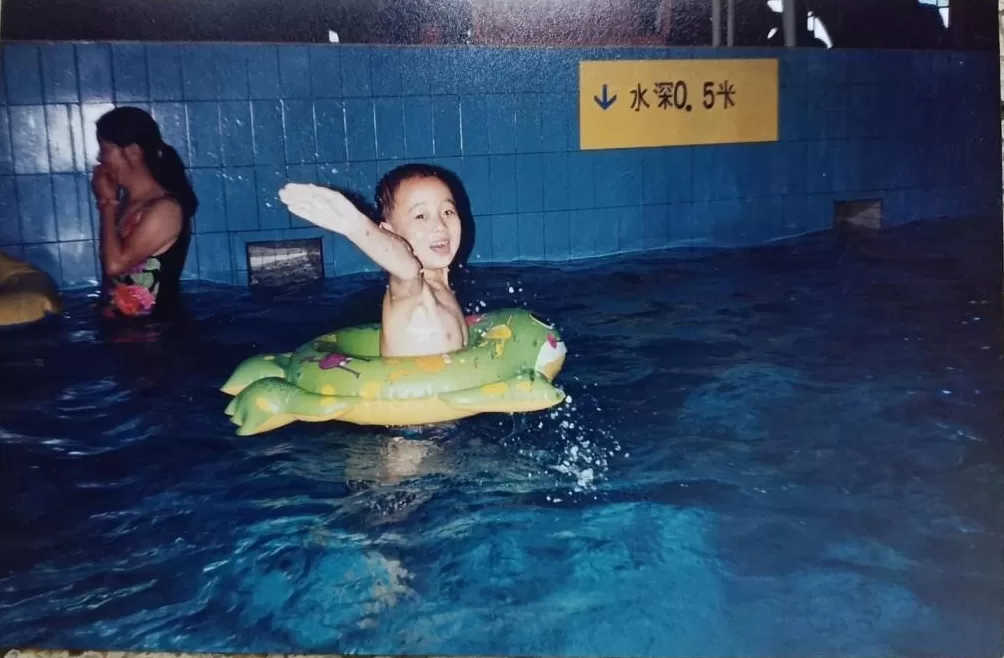

那次毛里求斯之旅并不是于志瀛第一次接触大海。在他四岁时,父母带他去北戴河的海边,父亲和他在海里游啊游,游到离海岸很远的地方。他丝毫不感到害怕,漂浮在浪花翻涌的海面上,他是完全放松的。

于志瀛小时候在海里游泳。

决定做全职运动员,是在2022年底,他潜到水下80米的深度后,发现自己可以在这项运动上做得很好。

他想达到更高的目标,起初,家人都反对他。

李小琳反对的原因是,这项运动很危险。那时她对自由潜水还不了解。丈夫要下潜到深不可测的海里,长时间闭气,让她感到揪心。

后来,她自己下海试了试。潜到一定深度后,每下一米,耳朵会痛,但可以通过保持耳压平衡缓解。

她也看到,丈夫每次下水前都有充分的安全措施。慢慢地,她打消了疑虑。

但当于志瀛要入水时,她还是会忍不住转身,不敢看,等待他的脑袋露出水面。

她不会把自己的担心写在脸上,只会在他出水后,平静地对他说一句,我就知道你可以的。

丈夫学潜水之前,两人从来没有分开过。丈夫第一次去菲律宾训练时,她过去那边待了两星期,帮忙做饭。后来都是于志瀛独自带着行李,一个人在外训练,一待就是几个月。

后来,如果是泳池赛,她会陪着丈夫。若是在海上比赛,她没法长期离家,他们养了四只猫。

回想这几年,李小琳逐渐改变了看法,自由潜虽然花掉他们不少积蓄,但相比让一个人重新恢复生机来说,这些花费也变得不值一提。

他们曾一起度过一段迷茫颓废的日子。2017年,大学毕业没多久,丈夫的公司突然倒闭,只要她一出门上班,他就跟她吵架。他没有出门的动力。他说他有抑郁症,她说你活着好好的,不缺吃喝,没有不开心的理由。

两人是大学同学。在谈恋爱之前,于志瀛就告诉她,自己有抑郁症。她当时不理解,但觉得他与众不同,留着长发,瘦削、白净、性格安静,似乎只活在自己的世界里。

于志瀛后来解释说,表现出对一切都不感兴趣,是为了掩饰自卑。冷漠是他的自我保护机制。跟女孩独处,他会浑身不自在、发冷,不知道说什么,不敢看别人的眼睛。

但李小琳发现,如果跟他吵架,或者他们遇到麻烦,他都能耐心沟通,解决问题,与她的急性子形成反差。

有段时间,两人曾天天泡在网吧,通宵打游戏。他们白天睡觉,晚上吃饭,日夜颠倒,生活没有目标,日子昏昏沉沉。于志瀛感觉自己一直在下坠,世界已经兜不住他。

后来,李小琳了解到抑郁症会出现躯体化症状,严重到轻生。她逐渐理解,对生活积极向上的态度,他是感知不到的。

于志瀛。

直到丈夫学自由潜水,到广东惠州上训练班,头埋在水里闭气,一遍一遍练习,李小琳看到他的执着、热情和不放弃。

于志瀛考潜水教练证的时候,要写一篇文章,他写的主题是自由潜水对缓解抑郁的影响。在黑暗的水下,每一次下潜都是一次强制正念,在闭气中,他必须思绪集中,那些焦虑紧张的情绪也随之排空。当他抛除杂念,专注运动本身时,那只一直追赶他的“黑狗”逐渐离他越来越远。

不知不觉中,抑郁症像溃败的军队慢慢退去。他的心情也从过去的悲观消极,过渡到平稳的状态,那些躯体症状消失了,他变得更加自信,愿意出门,也愿意和人交流。

“整个人就像活了一样。”李小琳从未见过丈夫为一件事情如此努力过,她知道,生活回来了。

在潜水过程中,需要完全抛除杂念。

岸上的世界

水里跟岸上不一样,像两个不同的世界。

小时候,于志瀛就很喜欢水,经常在泳池泡一天,做各种各样前后空翻的动作。他发现自己可以沉到四米深的池底,虽然经常呛水,但他既恐惧又兴奋,想下去探索。

于志瀛小时候在泳池。

水里跟岸上不一样,像是两个不同的世界。于志瀛的记忆中,不开心占据了大部分童年时光。父母工作忙,经常争吵,母亲有抑郁症,有时对他很宽松,有时又非常严格。

他内心总是暗暗较劲,将来要上清华北大,要跟两个舅舅一样。他的两个舅舅,一个上的清华,一个去了北航。

上清华的舅舅是施一公。受家人影响,他从小对这位舅舅的故事耳熟能详。清华毕业后,施一公去了美国,从博士读到博士后,2003年成为普林斯顿大学分子生物学系历史上最年轻的正教授。回国后,施一公进入清华大学,如今是西湖大学校长。

于志瀛(中)和妈妈、姥姥、表弟和舅舅施一公。

对于志瀛而言,舅舅施一公是灯塔一样的人物。“他的每一个目标定得都不可思议,但都完成了。”这位舅舅一直是潜伏在他体内的影子。他总在想,舅舅能取得这些成绩,他也可以。

小学时,他的成绩一直排在班里前三,舅舅施一公回来时会看他的考试成绩,夸奖他,还会教授他学习方法,告诉他,人一定要吃苦努力,努力再努力。

有一个厉害的舅舅,家里都是知识分子,却无形中成为他的压力,父母也会更加严格要求他。有一次,他考试考了98分,父亲检查他的错题,质问他为什么不是100分。他本来想炫耀成绩,结果却挨了一顿骂。

从六岁开始,他学了十年的古筝,一直学到业余满级。他记得很清晰,班主任既是语文老师,也是古筝老师,说谁如果报古筝,就奖励两朵小红花。

他想要那两朵小红花。这是别人考第一名都不一定能得到的奖励。父亲也想让他去学,他小时候爱动,父亲觉得弹古筝可以让他静下来。

练习枯燥乏味,他要练指法,一小段曲子要重复弹上百遍。但他为了像老师那样演奏七级曲目,时常练习数小时。

到初中,他的学习成绩下滑,他感觉舅舅看他的眼神变了,是一种很失望的表情。他变得敏感,身上的压力也越来越大。

他想出去玩,去释放自己,又想继续学习,这种矛盾心理从初一持续到初三。心里一直铆着一股劲,但压力没有释放出来。尚未成年,他感觉心灵已经伤痕累累。

五年级的时候,父母离婚,他觉得是他的问题,是自己做错了事情。他开始强迫自己做最害怕的事情。

上课时,他最怕老师当众批评他,就会自己突然站起来,碰一下黑板,然后被老师批评。

在家时,他突然不会使用筷子,左手先拿,还是右手先拿,他不知道。上厕所时,先迈左脚,还是先迈右脚,他不知道。往那一站,却一个小时尿不出来。

这种情况持续了一两周,母亲发现不对后,领着他去了精神病医院。医生开了药,诊断为强迫症。但年幼的他对“精神疾病”这个词“非常鄙视”,抵触了很久,才愿意吃药。

他害怕黑夜。睡着会做恐怖的梦,梦里有很多怪兽。

他希望每天都是白天。每当夜晚来临,他的心情落到谷底,忧心夜晚该如何度过。他经常失眠,钻到被窝里面,裹紧全身,不露一丝缝隙,他才能有安全感。

这种状态一直持续到他十八岁。

之后,就是关于自由潜水的故事,他像一个天才般,在这个运动项目上,取得令人骄傲的成绩。

但在他内心世界里,下潜的每一米深度,都伴随着挣扎与诘问。

2022年时,他跟舅舅施一公说,准备去破国家纪录。当时喜欢跑马拉松的舅舅说,运动是由基因决定的,是有上限的。他不看好,但也不完全反对。

第二年,他潜到了80多米,算是做出了成绩。那时在中国,能潜到这个深度的人屈指可数。当时,他的目标是超过亚洲纪录。

直到潜到100米深之后,他感觉自己的努力被认可。和舅舅一块吃饭,话也多了起来。他觉得,他找到了属于自己的道路。

童年于志瀛。

浮出水面

如果不尝试,你就永远不会知道自己可以有多么出色。

李小琳意识到,当丈夫还是个孩子时,承受了巨大的疼痛。那种承受痛苦和不适感的能力,在他有力量面对自己的创伤后,帮助他取得了如今水下的成绩。

但随着于志瀛追求更高的目标,作为妻子,她产生了担忧。前两天,她对丈夫说,可以停下来了,这样的成绩足够了,别再往更深的深度下潜。家人也都劝他知足。

可她也知道丈夫不会满足于此,他还是会冲进海里,冲到120米,甚至130米,没有止境。于志瀛躺在地毯上练习闭气时,李小琳会在旁边帮他报时。

其实,于志瀛已经设定好了明年的目标——无蹼项目下潜到91米的深度,单双蹼项目下潜到105米,攀绳项目下潜到125米。对他来说,那是他向往的全新的世界。

比赛日通常在每年的6月,于志瀛的休息日是从6月到8月。休息期间他很少运动,他喜欢玩让自己精神放松的游戏,其次是做康复按摩。

在家的多数时间里,他忙着跟潜水圈的朋友交流,问他问题的人很多,或者他请教别人、线上参加各个国家或地区的冠军技术分享会。最近,他在重新巩固耳压方面的理论课程。

学习和比赛多是自费。因为是小众运动,自由潜水运动员很少能得到丰厚的赞助资金,于志瀛和大多数潜水运动员一样都是自筹经费。有了成绩后,品牌商赞助了他的手表和湿衣。对此,于志瀛会有压力,赞助商会提出要求,比如,每个月发四条朋友圈宣传品牌,他不习惯,宁可花钱,于是他拒绝了一些赞助。

外界的资助不多,于志瀛想用省钱的方法训练。也有自由潜水运动员会在空余时间做教练赚钱,但他不喜欢教学,总觉得一项运动变成职业后,再去教学赚钱或者商业化,会影响自己的兴趣。

四年里,经历过上千次下潜后,杨奕感受到于志瀛从内而外的改变。他发现,无论是现实中还是镜头里,于志瀛是那么自信、阳光、侃侃而谈,以往他给人的那种阴郁感消失了。

于志瀛突破亚洲纪录时的纪念。

从于志瀛和他教练的描述来看,自由潜水不仅是一项追求身体极限的运动,还是一种精神体验。

当克服恐惧潜向大海深处,在巨大的黑暗深渊里,他们就变成了只有纯粹意识的一个点,时间慢了下来。下潜得越深,海水挤压得越紧,“直到与大海合而为一”。

“如果不尝试,你就永远不会知道自己可以有多么出色。”于志瀛仍然把再赢得一项世界冠军作为目标。

9月,他又开始复训。他现在的动力似乎更少来自荣耀和奖金,更多的是来自自己的意愿,和毫无遗憾地离开赛场的渴望。

比赛中的于志瀛。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~