界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 王姝

近期公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称“十五五”规划建议)提出,积极发展股权、债券等直接融资,稳步发展期货、衍生品和资产证券化。

据界面新闻记者梳理,这是资产证券化首度写入五年规划建议。“十五五”规划建议涉及金融的内容合计270字,其中首次提及“资产证券化”这一相对较小众的金融产品,显示出资产证券化在“十五五”期间的重要性。

这可能是因为当前已进入到做优增量和盘活存量的新时期,而资产证券化是盘活存量的重要抓手。《党的二十届四中全会〈建议〉学习辅导百问》(以下简称《辅导百问》指出,资产证券化具有盘活存量资产、稳定宏观杠杆率、优化资产负债结构、拓宽融资渠道等重要功能。

“改革开放四十多年,中国积累了大量社会财富,家底变得非常厚实,同时经济发展进入新常态,经济增速逐步放缓。这意味着,当前我们正处在一个需要重视存量管理的阶段。”国家金融与发展实验室主任张晓晶对界面新闻记者表示。

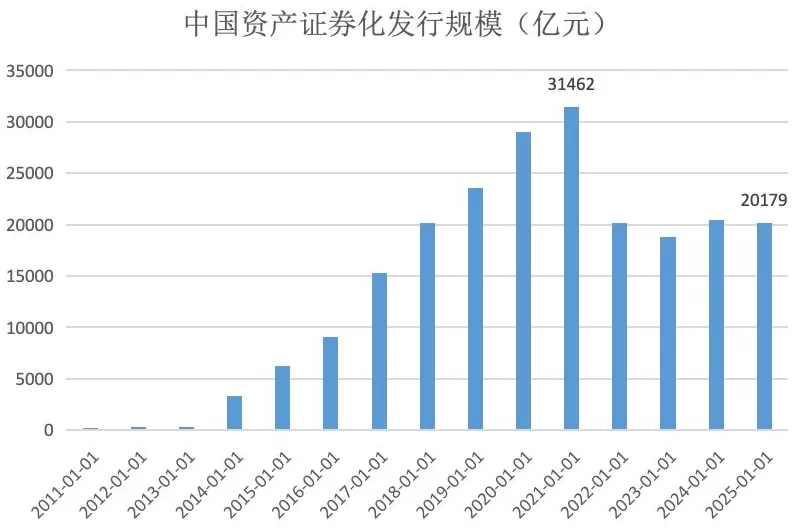

同花顺ifind数据显示,近年来中国资产证券化发行规模稳定在2万亿左右。截至11月25日,资产证券化余额3.5万亿元,其体量相比中国债券市场、存量资产的比重仍非常小,未来仍需进一步发展,举措包括健全市场法律底层结构和配套安排、引入长期资金参与等。

盘活存量的选择

张晓晶对界面新闻记者表示,一般来说,在家底薄(财富规模还不够大)、经济增速快的时候,增量增长是存量积累扩张的主要途径,增量管理尤为重要,但在家底渐厚、经济增速放缓的时候,存量管理的重要性凸显。这时,不仅要在增量上做文章(如仍然要保证较快的增长率),更要在存量上做文章,因为存量资源的优化调整,成为盘活家底、增厚家底的主要手段。

据张晓晶领衔出版的《中国国家资产负债表1978-2022》一书测算,1978—2022年, 中国各部门总资产从2.6万亿元上升到1435.8万亿元,社会净财富由2.1万亿元上升到773.9万亿元。

盘活存量也在近年的高层会议上得到强调。2024年底召开的中央经济工作会议提出要统筹五组关系,其中一组关系为“统筹好做优增量和盘活存量的关系”。

中央财办分管日常工作的副主任韩文秀今年3月发文解读称,传统的经济增长和宏观经济理论主要关注增量,存量问题关注不够。随着经济发展和全社会资产负债不断积累,两个方面紧密相关、相互作用的关系日益凸显,宏观经济治理必须扩大视野,把增量和存量有效结合起来,才能更好推动经济高质量发展。

“从很多地方的实践看,善于盘活存量资源、资产、资金的地区,推动发展的成效也更明显。”韩文秀称。

“做优增量、盘活存量”也写入“十五五”规划建议,并作为“十五五”时期经济社会发展必须遵循的原则之一。“十五五”规划建议还相应提出,编制宏观资产负债表,全面摸清存量资源资产底数,优化资产负债结构;推进全国行政事业单位存量国有资产盘活共享等。

张晓晶对界面新闻记者表示,盘活存量主要是盘活政府部门资产,包含政府代表国家和全民所拥有的自然资源、经济资源和社会事业资源。要鼓励地方政府大胆盘活存量资产,比如通过资源资产化、资产证券化等方式,把沉睡的资产转化为可流动的资产。

毫无疑问,资产证券化是盘活存量的重要方式。《辅导百问》解读称,资产证券化可将存量资产转化成流动性强的金融产品,打通信贷市场、货币市场和资本市场的连接通道,有助于提升金融市场深度,满足投资者需求。

中证鹏元结构融资评级部高级分析师孟洋对界面新闻记者表示,“十五五”规划建议中指出要建立健全功能完善的资本市场,其中一项改革举措就是稳步发展资产证券化。这一指导性建议说明资产证券化是当前我国融资体系的重要补充完善手段,也是推动资本市场效率提升、服务实体经济的关键抓手。

资产证券化再破局

所谓资产证券化(Asset-Backed Securitization,英文缩写ABS),指企业将未来能持续产生现金收益的资产(比如高速公路收费权、房屋租金等),通过专门的结构安排和增信措施,转化成一份份标准化的证券,从而向投资者募集资金的过程。

中国资产证券化自2005年起步,并在2014年备案制改革后进入快速扩张期,如今已成长为年发行规模约两万亿元的金融工具,其发行规模在经历高速增长后(2021年曾达约3.1万亿元)有所下滑但趋于稳定,目前存量规模约3.5万亿元。

纵向看,中国资产证券化市场取得了长足的进展,但其体量相比中国债券市场、存量资产的比重仍较小:近年资产证券化年度发行规模仅占各类债券发行规模的2.5%,余额占各类债券余额的1.8%。如果和企业存量资产相比,其占比更小。

孟洋对界面新闻记者表示,近年资产证券化产品发行规模放缓主要受资产端供给不足、房地产行业调整和市场资金分流三因素影响。其中,受经济增速放缓影响,国内消费和投资活力下降,导致能够产生稳定现金流的优质底层资产增长放缓,资产端的供给减少。

界面新闻记者还了解到,资产证券化市场还存在底层法律关系不够清晰、发行管理成本偏高、投资者结构相对单一等问题。多位债券市场市场人士对界面新闻记者表示,当前中国资产证券化市场的信用评估尚未完全脱离对原始权益人主体信用的依赖,即资产证券化产品发行利率不仅取决于基础资产,还和原始权益人深度绑定,这显示底层法律关系还有待进一步厘清。

《辅导百问》提出,未来要健全市场法律底层结构和配套安排。比如用好信托等具有清晰法律关系的结构,实现真正的破产隔离;推动在司法实践中明确各参与方权利义务、违约责任、风险处置;进一步优化发行管理机制,完善会计、税收、信息披露等配套制度。

孟洋建议,“十五五”期间要鼓励社保基金、养老金、保险资金、企业年金等长期资金深入参与资产支持证券市场,简化其投资资产证券化产品的审批流程。同时倡导公募基金、银行理财等机构践行“长钱长投”理念,针对其风险偏好设计匹配的ABS产品。

《辅导百问》也提出,要积极推进投资者多元化,吸引公募基金、保险等不同类型投资者参与投资,加强资产证券化估值体系建设。

盘活信贷的关键钥匙

中国资产证券化主要分为资产支持票据(ABN)、企业资产支持证券、信贷资产支持证券三类,前两者基础资产均为非金融企业资产,只是资产支持票据在银行间市场发行,企业资产支持证券在交易所发行。

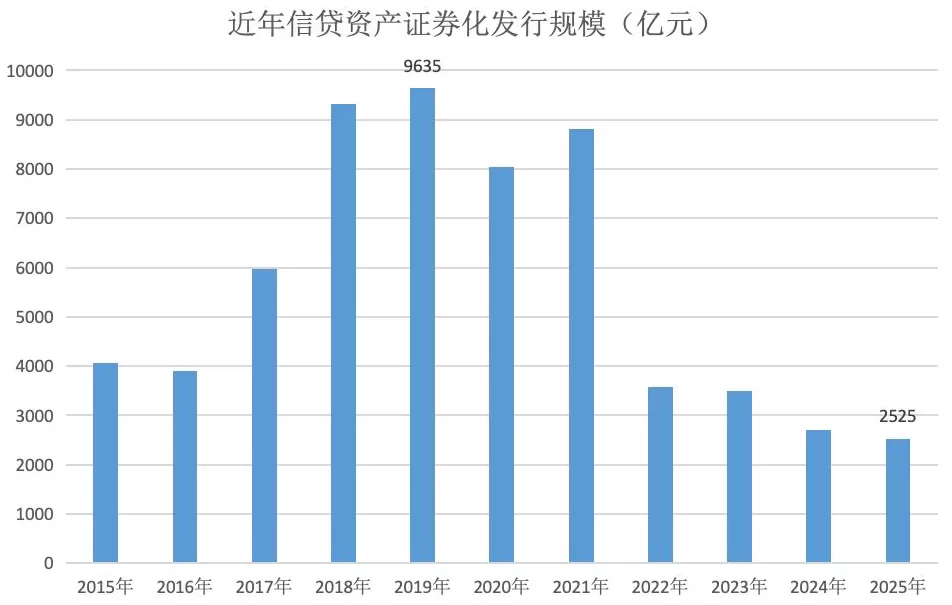

而信贷资产证券化则是以商业银行贷款作为基础资产发行的结构化产品。同花顺ifind数据显示,中国信贷资产证券化业务也起步于2005年,此后发行规模稳步增长,至2019年达到近万亿的峰值。

不过近年来发行规模回落较大。2024年信贷ABS发行规模2525亿,相比2019年下降了70%,主要因为房地产市场调整,个人住房贷款ABS发行规模下降。截至11月25日,信贷ABS余额0.43万亿,仅相当于银行贷款余额的0.2%。

这一占比远低于美国。央行副行长邹澜此前曾指出,美国债券市场中很大一部分是资产证券化产品,房贷利率是由发出去的ABS利率来决定贷给客户的贷款利率,由此信贷资产证券化打通了债券市场和信贷市场,政策利率对信贷市场的传导效率显著提高。

这意味着,信贷资产证券化有助于提升货币政策传导效率。《辅导百问》还指出,商业银行通过信贷资产证券化可降低风险加权资产总额,有助于缓解资本补充压力,增强信贷投放能力,优化信贷结构。资产证券化也可便利金融机构在不扩表的同时提供融资,有助于稳杠杆、降杠杆,引导发展方式从债务驱动转向资产驱动。

这体现出信贷资产证券化的“妙用”。传统模式下,银行发放贷款后,这笔贷款会记录在银行资产负债表的“资产”端,同时银行需要动用存款或自有资金,这体现在“负债”端。贷款发得越多,资产和负债规模同步扩张,这会消耗宝贵的资本金,且会推高宏观杠杆率。

而通过资产证券化,银行信贷资产从资产负债表中移出。此举不仅能帮助银行优化资产负债结构、缓解流动性压力,更重要的是能够释放被占用的资本,从而在不扩大总资产规模的前提下,将回收的资金用于新的信贷投放,实现信贷资源的盘活和优化。

“目前信贷资产证券化市场的主要问题是流动性不足。相比其他产品,信贷资产支持证券的结构设计更为复杂,受信息不对称影响,投资人难以穿透获取到底层资产的真实表现数据,导致投资信心不足,流动性表现不佳。”孟洋对界面新闻记者表示。

对此,孟洋建议,监管机构、发行人、资产服务机构及其他市场参与者应当共同努力,提高信息披露质量、使产品估值过程标准化,降低定价分歧和交易成本,从而提升整个市场在发行、交易、存续管理等方面的透明度。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~