界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 王姝

人民币信贷市场呈现“冰火两重天”:境内需求疲软,境外需求却十分强劲。

央行近期更新的数据显示,截至10月末,金融机构境外人民币贷款约2.5万亿元,相比上年同期增长37.5%,高于金融机构境内人民币贷款增速31个百分点。拉长时间看,从2022年至今的四年时间内,境外人民币贷款增速几乎都保持在20%以上,一度高达60%,而境内人民币贷款增速则较低。

这显示,人民币信贷正在加速“出海”,结构上则以国有大型银行为主。界面新闻记者采访了解到,驱动境外人民币贷款高增的因素包括基数低、人民币利率水平低、企业“走出去”步伐加快、人民币国际化进程加快等。值得注意的是,这些因素并非孤立存在,而是构成了一个相互强化的正向循环。

随着境外贷款的高速增长,境外贷款占比也“水涨船高”。今年前10月境外人民币贷款增量占金融机构全部贷款增量的3.1%,相比2021年上升了2.6个百分点,未来仍有望进一步上升。

“展望未来,人民币境外贷款预计将保持较高增速,虽然难达50%,但维持百分之二三十的两位数增长是大概率事件。这一趋势也将有力推动人民币国际化进程。”某国有大行研究部门负责人对界面新闻记者表示。

人民币利率水平相对较低

央行每个月中下旬会更新信贷收支表数据,该表着眼于反映金融机构的资金来源和运用情况,其中资金运用方面主要包括各项贷款、债券投资、股权及其他投资等内容。

各项贷款分为境内贷款、境外贷款两大类。其中境外贷款指境内金融机构向境外单位(含香港、澳门和台湾地区)以贷款、票据贴现、垫款等方式提供的融资总额。

央行数据显示,截至10月末,金融机构人民币贷款余额270.6万亿元,其中境内贷款余额为268.1万亿元,境外贷款余额2.5万亿元。

由于基数高,且房地产、融资平台两大发动机动力不足,近年来境内贷款增速回落至个位数,今年10月份为6.3%,有效信贷需求不足的问题突出。而境外贷款增速则保持在20%以上,显示境外贷款需求较为旺盛。

其中一个原因在于境外贷款基数较低。数据显示,2021年末金融机构境外人民币贷款余额仅7000多亿元,经过近四年的高速增长后,目前其余额也只有2.5万亿元,尚不到境内贷款的1%。

“境外贷款增速较高,是因为当前境内外贷款利差较大,境外主体人民币贷款成本相对偏低。背后是近年国内通胀水平明显低于境外,央行持续降息。”东方金诚首席宏观分析师王青对界面新闻记者表示。

对于境外主体而言,其借款既可以选择人民币,也可以选择美元、欧元等币种。2022年以来,为应对高通胀,美欧经济体多次加息,虽然近两年再度降息,但美元、欧元利率仍保持在较高水平;同期中国央行多次降息,人民币利率创下历史新低,且低于美元、欧元等主要国际货币。

以10年期国债收益率为例,目前中国在1.8%左右,而美国约4.1%,欧元区约2.7%。

“过去人民币利率水平较高,境外人民币贷款供需两端都不讨好,境外融资方觉得成本高,境内银行则因国内收益更高而缺乏放贷动力。”前述国有大行研究部门负责人对界面新闻记者表示,“随着境内利率持续下降,近两年情况逆转。对境外借款人而言,成本变低;对境内银行来说,在境内有效需求不足的背景下,境外资产成为新的选择。”

一些国家甚至将美元债务转变为人民币债务,以减轻利息负担。据环球网报道,在相对较低的利率水平下,肯尼亚、安哥拉、埃塞俄比亚等已把美元标价的债务转换为人民币。

服务企业“出海”

界面新闻记者采访了解到,境外人民币贷款高增与国内企业加速“走出去”密切相关。近年来,越来越多的企业在海外设立分支机构或子公司,但由于对当地金融环境、信贷政策及融资渠道不够熟悉,它们更倾向于向已有长期合作关系的境内银行寻求贷款支持。在此过程中,国内银行业也积极跟随企业客户“走出去”,提供跨境人民币贷款等服务。

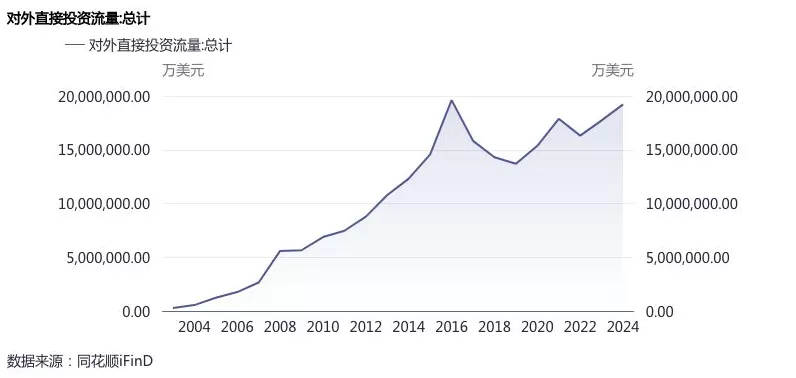

“2023-2024年我国对外投资快速增长,这会直接带动投资目的地人民币贷款融资需求快速增加。可以看到,受房地产市场持续调整等影响,近年国内市场竞争激烈,一些企业‘走出去’步伐加快。”王青对界面新闻记者表示。

商务部数据显示,本世纪以来中国对外投资稳步增长,至2016年达到约2000亿美元的规模,此后有所回落。不过,2019年以来中国对外投资重回增长的轨道,2024年再度接近2000亿美元,相比2019年增长了45%。

中国金融四十人论坛近期发布的《金融服务企业出海白皮书》分析称,中国企业本轮出海的浪潮,是多种因素共同作用的结果:一是“中国+1”策略,为对冲地缘政治风险、增强供应链韧性,企业在保留中国核心生产基地的同时,将部分产能向第三国转移;二是规避关税壁垒,面对美欧等市场的高额关税,企业将生产线转移至东盟等中立地区。三是中国国内市场供需问题逐渐加剧,企业利润空间受挤压,向海外寻求新的增长空间。

中国金融四十人论坛研究院执行院长郭凯对界面新闻记者表示:“在调研中我们发现一个核心症结,境内与境外金融服务存在严重割裂。许多出海企业在不同阶段需依赖不同的金融服务提供方,境内业务靠国内机构,境外则需重新寻找融资渠道和合作银行。”

郭凯建议,大型中资银行应积极拓展服务半径,打通境内外全链条金融服务体系。这不仅需要银行推进业务创新,也需要监管层面给予更多包容与支持,允许其在合规前提下实现跨境服务衔接。

当前投放境外贷款的金融机构主要是大中型银行及部分外资行。央行数据显示,截至10月末中资大型商业银行(包括工行、建行、农行、中行、国开行、交行、邮储银行七家)境外人民币贷款余额为1.2万亿元,占全部境外人民币贷款的“半壁江山”。

除此之外,头部股份行、外资行也积极介入人民币信贷“出海”业务。“近年来服务中国企业‘走出去’是我们对公业务的主要内容,我们会借助母行的网络,提供贷款等各种服务。”一家总部在上海的外资行业务人士对界面新闻记者表示。

招商银行行长王良今年9月在该行业绩会上表示,中国企业海外投资发展布局不断加快,需要中资金融机构提供金融服务。同时,中国已经成长为全球第二大经济体,中国经济已经融入到世界各个国家和地区,也需要中国金融机构融入其中。

人民币国际化助推

此外,人民币国际化步伐加快也是重要原因。中金公司的一份研报称,随着人民币国际化的推进,中国涉外收付款的收入项中,以人民币支付的份额持续上升。在底层支付需求的带动下,人民币境外借贷的需求也随之增加。

监管政策也在顺应这一趋势。此前,境内银行人民币贷款对象限定为境内企业“走出去”过程中开展的各类境外投资和其他合作项目。2022年初,监管部门印发通知,允许境内银行对境外企业直接开展贷款业务,并鼓励优先使用人民币。

以此为开端,金融机构人民币境外贷款持续高增,且增速要明显快于全部对外贷款(本外币合计)的增速。

“主要是外币特别是美元利率偏高所致,加之当前境外外币贷款在全部境外本外币贷款中的占比在52%左右,仍然超过一半。境外外币贷款增速偏低,在一定程度上抵消了境外人民币贷款快速增长的影响,导致对外贷款整体增速相对偏低。”王青表示。

近期公布的“十五五”规划建议提出,推进人民币国际化,提升资本项目开放水平,建设自主可控的人民币跨境支付体系。相比“十四五”规划建议提出的“稳慎推进人民币国际化”,人民币国际化的定调更加积极。

据界面新闻记者梳理,“提升人民币国际化水平”是近年人民银行工作会议部署的重要任务之一。此前人民银行表示要“进一步增强人民币国际货币功能”,而今年8月初召开的下半年工作会议则更具体地强调要“进一步提升人民币融资货币功能”。

国际货币的功能涵盖支付、融资、储备和交易等多方面。通常而言,“提升人民币国际货币功能”意味着对这些功能的全面推动。近期会议特别突出“融资货币功能”,表明在当前阶段,政策着力点在于扩大人民币在跨境借贷、债券发行等领域的应用。

“境外人民币贷款增速较高的一个原因在于,当前政策面也在鼓励提升人民币的国际融资货币功能,推进人民币国际化。”王青对界面新闻记者表示。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~