【编者按】

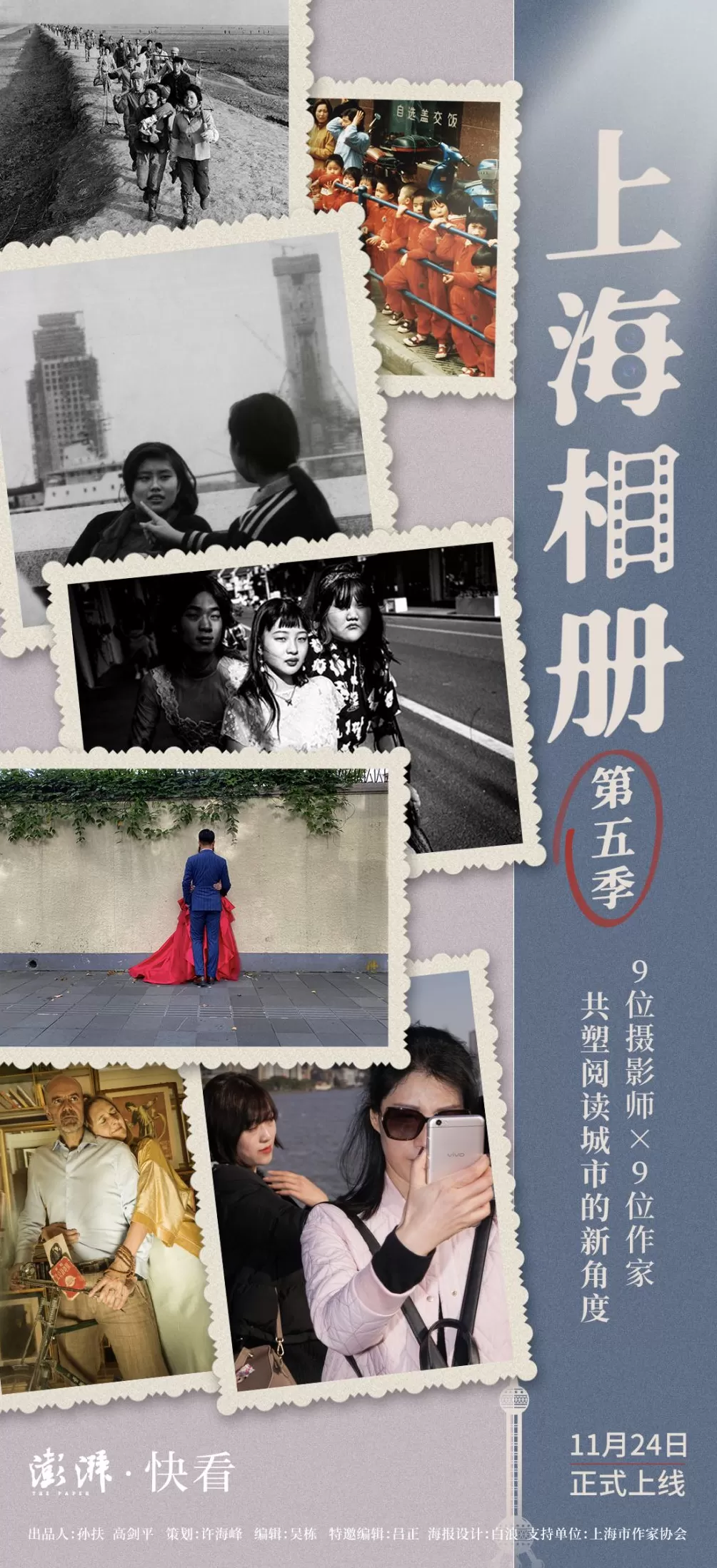

《上海相册》,第五季了。

《上海相册》于2020年由澎湃新闻与《萌芽》杂志社共同发起,通过“摄影师照片+作家盲写”的创作形式,塑造了一场对上海这座城市的多元文化体验。至今,共有中外摄影师60多人、作家40多人参与。2025年,9位摄影家的作品又将深入城市不同时期的不同空间,在9位作家文字的照应下,一段段独属于上海的立体故事再次被缓缓道出。

《上海相册》海报。设计:澎湃新闻记者 白浪

第二篇,我们将呈现摄影师郭一江的作品与作家沈轶伦的文字。郭一江的照片围绕上海著名的金茂大厦展开,从建造初期这座摩天楼独自立在一片待兴土地上的样子,到年年岁岁里见证平地而起的城市天际线。20年里,摄影家的视角拔地而起,从地面升上了天空。面对照片,沈轶伦眼中的上海也一直在上升。20年前,眼里的一座高耸入云的水泥塔原来只不过成人高度,20年后,高耸入云的金茂大厦也与高楼大厦并在了一起,成了绵延建筑群里的一点。

1999年,中国诞生新地标!420.5米的金茂大厦建成寄托上海人的期望。

大厦在建设者手中建成。本文均为 郭一江 图

2019年我去采访上海评弹名家、国家级非物质文化遗产项目代表性传承人、83岁的赵开生,拿到约定地址一看,“浦东新区上钢新村”几个字让我心里一动。我从浦西位于陕西路、威海路口的报社出门,乘地铁七号线一路南下过黄浦江,过了后滩,就到长清路,全程一个钟头不到。

原来只要一个钟头吗,我简直不敢相信只要这么点时间就可以到这里。出站后路边高楼林立,道路整洁,跟着导航走进小区时我看了又看,只觉得小区绿化带里的树木腰围都粗了许多,郁郁葱葱的叶子遮蔽的小区如小森林一般,但在童年印象里,它们都是些稀稀拉拉的小树秧子。当然,童年印象里最具标识性的,是这个新村中心草坪上有一个非常高耸,肯定要三四层楼这么高的水泥筑成的高塔。它还在吗?我带着近乡情更怯的心情任由肌肉记忆指导我的双脚,转弯再转弯,等到那片几乎后来是只在幻想里出现的草坪映入眼前时,我才发现许多绿草已经不绿,有的地方已经秃噜了,平平无奇的地面上竖立着一个不起眼的水泥墩子,有小区居民在上面铺开鞋子和鞋垫子,晾晒着,边上新添了几个市民健身器材。有一个老人带着一个孙辈把健步器当秋千荡着,荡上,荡下,荡上,又荡下。

那个老人直起身子抬起头看着我。那个水泥墩子也站在那里看着我。不会是它吧。但分明就是它。原来它没有三四层楼那么高,原来它不过成人高度。

我没有走上前去。

沙堆上玩耍的小孩。

踢球的孩子们。

在找到准确门牌号去采访老艺术家时,我有一瞬间的惆怅。心里涌起无数的话语,比如说,树犹如此,人何以堪,又比如,人生不相见,动如参与商。新村和新村的房子都面目相似,这些建于上个世纪八九十年代的老房子都没有电梯,一层四户,我顺着楼梯走上去的时候,每走一层,就经过好几户人家的窗,有的装饰着窗帘,有的是铝合金封死,有的用广告画贴满,有的漏出了正在起锅烧菜的味道,节日准备待客的味道,对,就是这个味道……现在我终于能确认了,往事全部都回来了。因为,小时候我每次跟着父母来这里,总是在春节、十一假期或者中秋节,每次爬上这些楼梯去外婆家时,在见到诸多亲戚亲切的面庞前,我总能先闻到节日里家家户户起锅烧菜的味道,每次一进大门,人还在一楼,我就开始喊“外婆,外婆”,等到我跑到二楼时,楼上开始回应“哎”,传来开锁开门的声音,等我跑到三楼,外婆早已经打开了大门,满头银发站在门内等候着,我便能扑进她怀里了。

打开老虎窗,身后就是第一高厦,风景独好。即将搬离老屋,心情独好。

赵开生开门迎接我进屋,我看着老艺术家神采奕奕的脸,我想他和我外婆是同时代的人,过去的几十年里,同住一个新村的他们有没有在草坪上或者社区的活动中擦肩而过呢?这个小区里住着一位艺术名家,邻里间多少会口口相传的吧。也许,小时候的我,也曾经过他的楼下,倾听到从阳台漏出的他拨弦练习吊嗓的声音?但那时候太小了,我一定不会被这些旋律吸引太久,等所有人都到齐,舅舅舅妈阿姨姨夫们带着表姐妹都进门,我就迫不及待地和久未见面的表姐妹去草坪的水泥塔上玩了。

我们是上海第一代独生子女,平素鲜有和兄弟姐妹玩到一起的场景。所以我记得特别清楚,我们会冲到楼下的草坪上,在我印象里高耸入云的水泥墩子上爬上爬下,觉得这是太空堡垒和高山哨所,觉得这是秘密基地也是神圣王宫,我们姐妹组成一队,和小区里住户家的小孩大战,武器就是棕榈树上一大串一大串金色的果子,那是导弹,还要冒着被刺伤的危险,从边缘如钩针般锋利的枸骨叶子间摘下鲜亮的红果子,那是子弹。有一次,一群小区住户的小孩用跳绳的绳子绑住了我的表妹,将她五花大绑扣留,向我们索要“赎金”,以此要求我们让出战斗堡垒,我和表姐跑回楼上呼唤舅舅舅妈当救兵。大人穿着围裙和拖鞋到场,很快平息了战斗,但我们没有丝毫胜利的喜悦,蒙在神圣战场上的幻境也结束了,一个泡泡消失了,一种电影散场走出影院时的不真实感,驱使我们泪痕未干地相携回家,手臂上和后脖上全是钻进绿化带时被蚊子叮出的粉色大包,腿上,为出客而特意新穿的丝袜,必然已经被勾破。

我们三个人互相安慰,表姐说,用口水擦一擦蚊子包就好了。她慷慨吐出一口口水在掌心,我和表妹轮流蘸取,擦在我们手臂上的蚊子包上。等汗水退尽,我们闻到自己身上,那淡淡的汗臭气和口水的臭气。回头看大人们,此刻挤作一团,都在厨房忙着,虽然他们无暇顾我,但也勒令我们不准再下楼和“野蛮小鬼”接触,因为被拘在房间里,等待开饭的时间显得尤为漫长。我们无所事事地用指甲缝已经变黑的手指,不断勾着丝袜的破洞,贱兮兮地将那裂缝一路再往下撕扯着,像一群蚂蚁急行军,它们从小腿上走上去。最后,我们开始捉弄蝈蜢。

旧居虽老,生活依然恬适,为女儿梳头,温情,舒雅,平静。

再打一盘台球,那会儿的年轻人就流行玩这个。

浦东如此遥远。童年里,每一次和父母来这里看外婆都像一次跨省的远行。当时住在徐汇区的我们,总是清晨即起,吃过早饭就要出门,先是搭89路十几站到打浦桥,再在汽油和柴油味道弥漫的换乘站排队挤上隧道一线,又是十几站路,等到下车后还要走上差不多半个小时,在前往上钢新村的路上,到处都是宽阔的荒地,放眼四望,一望无际的杂草,只见几乎在天的尽头,孤零零竖着几根高压电线塔。我们坐了差不多两个小时的公交车,此刻能下车走走,呼吸新鲜空气,都如蒙大赦。父母放开我的手,我就跑去草丛里捉蝈蜢,正式的学名应该是尖头蚱蜢。翠绿色小虫,弹跳起来老高,但并不太避人,所以我只要轻轻走过去,双手一合就能很容易捉到。这成了每次完成这种长途跋涉的犒赏之一。在浦西市区密集的城市空间里,是没有这种野趣的。

我就总是掌心空握,藏着一到两只蝈蜢冲到外婆家,扑进她的怀里。

她皮肤雪白,身上软软的下垂的肉像甜甜的棉花糖,她胖胖的,也多么像一座屋檐下垂满铃铛的宝塔啊。是那种我随时随地来她永远都在的塔。是那种远行的游子回乡时,船还未靠岸就能看到并由此确认自己回到了故乡的塔。

我吸着她身上的味道,我会抱着她腻歪一会儿,然后就去阳台上找个空药盒或者火柴盒来装我的战利品。我和表姐妹百无聊赖的时候,就用外婆的一根缝衣针穿过蝈蜢的翅膀,用丝线拴住一只,然后用空药盒搭建出昆虫世界的太空堡垒和高山哨所,让蝈蜢攀爬。如果有两只,那自然是鼓动它们作战。有时我们又在阳台地上倒了一洼水,给它们制造湖泊和拦路的江河。我们说各自遇到的趣闻,我说我从漫长的过江隧道穿过来的时候,觉得好像是匹诺曹从鲸鱼的肚子里穿过,那黑暗的隧道里的场景让我觉得害怕,以至于我每次一进入隧道就像逃避什么妖怪一样睡着了。

“一定是被尾气熏的”,表姐秉承科学精神。她是浦东新区上钢新村所在街道数一数二的好学生,几年后考入上海最好的中学,之后又将考入最好的大学。

“以后浦东发展会越来越好的,大家会争着来这里。”表妹感性,她的手腕上,还留着之前被别的小孩用跳绳绳索勒住的红痕,但此刻她早已把不快抛之脑后。

小菜场依然拥挤着,菜农依然天天送菜来这儿。讨价还价,沪语喧哗。

一座座老屋旧宅正在拆除,变化每天都在这里发生。

为老人洗衣,迎接乔迁之日。

卖衣服的小贩兜售时尚。

“你刚搬来这里的时候,觉得出行不方便吗?”我终于问赵开生。

“还可以啊,起初几年是有点远,但后来上卢浦大桥过去就是徐家汇,南北高架下来到淮海路、到各个剧场都很近的,所以住到这里没有任何不方便,我平时演出或者去团里都很快的。”赵开生说。

2020年,俯瞰上海

我作为记者坐在他面前,收敛精神,问1962 年,当新成立的上海市人民评弹团(今上海评弹团)搬到南京西路 860弄,就是今天乡音书苑时的往事,那一年,赵开生也才26岁。他说,当时自己每晚演出结束后,就住在团里的单身宿舍,和其他评弹演员一起吃点夜点心。夏天的夜晚,大家开几只西瓜,一人捧半只,坐在门口。他说,那时的南京西路上没有高楼,沿街多为二层楼的房子,南京西路860弄1号前是一个花园。晚风徐来,空间敞亮,大家一边吃瓜一边聊天,聊弹词、聊二胡、聊琵琶,聊到起劲时,还会开腔唱起来,或者动手演奏起来,直到月满西楼。

我说:“等等,南京西路哎,市中心哎,没有高楼吗?当时起码有几幢的吧?”赵老师说:“我印象里没有的,要知道人民广场边的国际饭店,83.8米,从1934年造好到1983年91.5米的上海宾馆开业之前,作为上海第一高楼的名号保持了差不多半个世纪呢。老早,高楼很稀奇的啊。”

我点头。

就在我们穿梭来往于徐汇和浦东的那些年里,1988年,153米的新锦江饭店;1990年,165米的静安波特曼酒店;1995年,186米的招商局大厦;1995年,212米的新金桥大厦不断刷新当时上海的最高建筑纪录。1993年,468米的东方明珠在浦东出现,雄踞“上海第一高度”的宝座,我记得母亲和我第一次登上大圆球的时候,我们俯瞰全市,我们说徐汇离这里远,肯定找不到的,所以我们蹲下来又踮起脚,我们眯起眼睛,努力寻找离陆家嘴更近的外婆家的位置——

上钢新村在这里吧,我们说。我们那天找到了吗,我不记得了,我们模模糊糊只知道一个方向。从过于高的地方望下去,褶皱里的普通人,是根本看不到的,一扇扇窗户背后的故事,也是看不清的,我只能感到东方明珠的高大,几乎是一种不容置喙的存在。但仅仅5年后,420米的金茂大厦开启了浦东陆家嘴“三件套”的序幕。新的世纪到来了。高楼,成了这座城市里最不稀奇的东西。

2001年,短短10年,这里经历见证了中国入世,成功举办世博会,陆家嘴金融中心区的建设和改革开放的巨大变化。

2002年,短短10年,这里经历见证了中国入世,成功举办世博会,陆家嘴金融中心区的建设和改革开放的巨大变化。

2000年,地铁二号线通到浦东。2003年,卢浦大桥建成通车。曾经是隔绝两岸的黄浦江在交通上不能给城市带来什么限制了。我父母到外婆家再也不用花上半日通勤。我上大学了,很少再参加家族聚会。因为交通便利,我印象里,外婆健在的最后几年,我们也会把她接到浦西的饭店或者某个亲戚家聚聚。那些跋山涉水般从浦西赶去浦东参加家族节庆活动的日子,你本来以为会永永远远、没有止境、每年重复地存续下去,你身处其中的时候觉得好寻常、好普通的事,但现在回想起来,其实就是人生旅程中不可复制的片段,闪现一下,戛然而止,很多你以为会今生今世在一起的面孔,毫无察觉中,你就已经和他或者她吃过今生最后一顿饭,见过最后一次面了。

我们四散天涯,最后就是在微信上互致春节、国庆问候,中秋节的问候。我已经想不起来最后一次和外婆同桌吃饭的场景,我也完全想不起外婆身上的气味。所以在离开赵开生家的时候,我在楼道里几乎贪婪地又吸了一口,那种老房子楼道里特有的气味,水泥的气味,居家的气味,饭菜的气味,烟火的气味,往昔的气味。

2003年,短短10年,这里经历见证了中国入世,成功举办世博会,陆家嘴金融中心区的建设和改革开放的巨大变化。

2004年,短短10年,这里经历见证了中国入世,成功举办世博会,陆家嘴金融中心区的建设和改革开放的巨大变化。

2005年,短短10年,这里经历见证了中国入世,成功举办世博会,陆家嘴金融中心区的建设和改革开放的巨大变化。

上小学前,最后一次去外婆家玩,上钢新村北面门口公交车站上,正好有卖氢气球的小贩。母亲为我们几个孩子一人买了一个,我和表姐把一只蝈蜢拴在气球上,气球立刻把小虫子提溜起来,它碰到我的手,我把它的脚扯开了,它碰到衣柜的镜面,极力想要抓住,但因为太滑,所以再次被气球提起来,一直升到房间的天花板。我们拍手叫好。最后,我们来到楼下草坪,在高高的水泥墩子上,把它放飞,小小的气球越飞越高,蝈蜢惊恐地划着脚,但很快它高出上钢新村所有六层楼的房子,高过周边的电线杆和高压天线塔,飞到半空,消失不见。

等到傍晚晚饭过后,我重新坐隧道一线回浦西。当车辆穿过长长的昏暗的隧道时,我感到一种说不出的难受,因为和同龄人相聚后又骤然分别,因为吃多了,因为太累了,因为晕车,也许和表姐说的一样,是隧道里尾气熏的,我想到了被我莫名谋害的蝈蜢,今天早上还在家门口的草地里喝着露水,但此刻孤独地在寒冷的高空。

时光在这隧道里拉长也变短,等公交车慢慢开出隧道,光线重新亮起来时,几十年就这样过去了。我从赵开生家出来的时候,又远远看了看草坪上的水泥墩子,我的宝塔,我的圣殿,我们几个表姐妹为之奋战守卫过的童年,再也不会重来的童年,我们已经人到中年。草坪向我展露过,然后收拢起了乐园。

那只气球带着那只蝈蜢袅袅腾空,一直升过东方明珠,升过陆家嘴三件套,升入城市顶层的云端,在它所有族群从未去过的高度,它露出小小的纤细的尖头,不再划动它的脚,俯瞰地面的家园,它想辨认曾经在它的认知里最高的东西,比如一座高耸入云的水泥墩子,但最后,如在太空回望地球,一切,只是微尘中几不可见的一点。

2018年,曾经“第一高厦”的纪录一再失落。金茂大厦淹没在陆家嘴高厦丛林中。

摄影师自述

这是一组20多年前的照片。

1999年,420.5米高的金茂大厦在浦东陆家嘴建成,被誉为“中华第一高厦”。就在高厦即将建成的时候,我将镜头对准了生活在这片土地上的居民。

高厦在渐渐长高,道路从来没这样开阔过,老人在高厦下放起风筝,放飞童年的梦想。老房拆了,小树还能留下吗?在树下再坐一会儿吧。破旧的街区小摊也开始装扮起来,或许预示着这里将成为中国未来的时尚中心;再打一盘台球,那会儿的年轻人就流行玩这个;遗憾在动迁之际去世——送别亲人,烧纸以寄托情思,青烟飘升很高、很高。小菜场依然拥挤,菜农依然天天过来送菜,讨价还价,沪语亲切。打开老虎窗,身后就是第一高厦,风景独好。旧居虽老,生活恬适,母亲为女儿梳头,此景温情、舒雅、平静。儿时的邻居再踢上一场球,纪念在这片街巷的最后时光。

高厦耸立,托起了多少上海人的希望。生活在这里的人充满自豪和憧憬,他们以复杂的心态,告别了祖祖辈辈生活的旧居。后来,这里又见证了中国“入世”、成功举办世博会、陆家嘴金融中心区的建设和改革开发的巨大变化。“中华第一”的高厦纪录仅保持了数年,2008年,492米,浦东“环球金融中心”,超越金茂大厦;2016年,632米上海中心大厦成为申城新高度。今日的陆家嘴早已认不出当年的模样了,影像留存了历史,让后人记住昨天。

艺术是为人服务的,艺术的力量在于打动人。文学作品之所以感人就是因为用文字塑造了一个个活生生的人物形象。摄影将镜头对准鲜活的人物,拍出了人在不同历史时期、不同境遇下的喜怒哀乐,刻画其内心世界——这应该是新闻纪实摄影家的最高标准和要求。我的这组照片,在将镜头对准“中华第一高厦”的同时,始终没有忘记生活在它底下的人——即将搬离故居的普通百姓。他们在特定时期展现的生活细节,精神状态最朴实、最真诚、最具历史感。这正是我所想要的。

摄影师介绍

郭一江,1955年2月生,大学学历。曾任《文汇报》摄影记者、《文汇报》专刊部副主任、中国摄影家协会会员、中国新闻摄影学会会员、上海市摄影家协会理事、上海新闻摄影学会理事,新闻摄影作品获中国新闻摄影年赛银奖、铜奖,中国新闻摄影年赛“金镜头”银奖、铜奖,多次获上海新闻一等奖、二等奖,获上海范长江奖。编辑出版图书:《中国最后的慰安妇》(2016),《海魂--1980 年代水兵生活》(2017),《体育之星--(中国篇)(世界篇)》(2019),《走的越远,天下越近》(2020),《历史仍未超越》(2021),《长江军舰简史》(2023)。

文字作者介绍

沈轶伦,解放日报主任记者,中国作家协会会员、上海市作家协会理事、上海市青年文学艺术联合会会员。已出版非虚构城市三部曲《上海的墙会说话》《隔壁的上海人》《似是故人来》等。小说作品发表于《上海文学》《西湖》《小说月报》《天涯》《青年文学》等。作品上榜第六、第七届城市文学排行榜。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~