2025年下半年,人工智能走到了一个微妙的分叉口——一边是以OpenAI为代表的大模型持续押注算力和数据扩张的“Scaling Law”范式,一边是顶尖科学家以图灵奖得主杨立昆(Yann LeCun)、李飞飞等开始公开呼吁AI的未来并非建立更大的语言模型,而是赋予其“空间智能”(Spatial Intelligence)。

与此同时,关于AI是不是存在泡沫的争议在资本市场和科技界持续升温,谷歌CEO桑德尔·皮查伊(Pichai Sundararajan,英文名 Sundar Pichai)日前在接受媒体采访时也提及,人工智能投资热潮存在“非理性因素”,泡沫一旦破裂,没有公司能幸免。

张军平是复旦大学计算与智能创新学院教授、博士生导师,主要研究方向是人工智能、机器学习等。2025年8月,他所撰写的《人工智能的边界》正式出版,在书里,张军平充分肯定大模型等技术为生产生活带来的巨大便利,同时也直言其隐患:现有AI依赖高能耗运行,知识表达方式与人类认知存在本质差异。

日前,张军平在接受澎湃科技(www.thepaper.cn)的专访中提出了一个观点。他认为,人类智能的进化应先从“感知”开始,再发展“认知”,只有将底座“感知”能力学习好了,认知能力才有更坚实的基础。而人工智能以GPT模型为代表的主流研究,可能找到了一条与自然进化不太一样的路,先让人工智能拥有“认知”能力。

他直言,这条路线最终很有可能培育不出一个真正像人的智能体,“现在的人工智能大模型极度耗能,可能也是由倒金字塔结构的研究模式导致的。”

对于近期科技圈热议的“AI泡沫”等争议,张军平认为发生的可能性较高 。他认为,如果资本对长周期、高投入的技术研发(如GPT-6、GPT-7)减少投入,导致模型算力无法优化,人工智能行业很可能因连锁反应而萎缩。

以下是澎湃科技对话张军平内容:

人工智能的研究路径是“倒金字塔”,可能走反了

澎湃科技:为什么这本书会取名《人工智能的边界》?

张军平:最开始是想用“人工智能的极限”,但后期用“边界”这个词,我想在人们普遍对人工智能发展存在焦虑的情况下,给大家一点宽心。人工智能发展的边界一直在扩大,最早它只能战胜跳棋级别的选手;1996 年已经能够击败国际象棋世界冠军;到了 2016 年,又实现了战胜人类的围棋世界冠军。

这意味着我们在探索智能的时候,一直在尝试把边界扩大,还有很多事可以做。如果大家对人工智能有恐慌情绪,可以看看我这本书。看完后可能会明白,人工智能的发展没那么快,虽然现在能看到很多落地应用。

澎湃科技:这本书里你曾提到,人工智能目前的研究模式是倒金字塔结构,“反其道而行”,人工智能的科研工作者更偏好把研究重心放在认知层面,而轻视了对感知层的研究。你是如何得出这一结论?

张军平:人工智能在模仿人类智能的过程中,通常要模仿感知、认知、决策、执行。人类进化最开始没有语言,在感受这个世界或者去做一些行为决策的时候,主要依赖于感知,比如80%的信息来自视觉,各方面信息来自身体皮肤上的传感器、身体的姿势等。

人类掌握了语言,才开始有比较高级或抽象的认知,我们将人类的学习能力看成金字塔的结构,底座是感知,再向上是认知。只有感知学习好了,认知能力才会有更坚实的基础。

现在的人工智能可能找到了一条与自然进化不太一样的路。研究模式是反的,先从认知能力开始。

2017年,谷歌团队发布了“Attention is All You Need”这篇论文,自此以后,人工智能研究的方式转向以GPT为代表的“生成式预训练Transformer模型”。这类模型的核心基础,都基于自然语言处理,从智能结构来划分,自然语言处理更接近“认知”层面的能力,而非感知。

直接从认知环节发展和人一样的智能,金字塔结构呈倒三角形,在这种路径下,现在形成的智能形态肯定会和自然界进化出来的结果不太一样。

就像我书里也写过,这种路线产生的结果,很有可能培育不出一个真正像人的智能体,有可能会越来越像机器,说不定现在的人工智能大模型极度耗能,也是由倒金字塔结构的研究模式导致的。

澎湃科技:你如何看待强化学习和Scaling law?

张军平:Scaling law基本是目前的共识。想把人工智能做得比较好,就需要三件事。第一需要巨量的高质量数据,第二需要足够大的模型,第三需要显卡、GPU。这是目前基本范式。

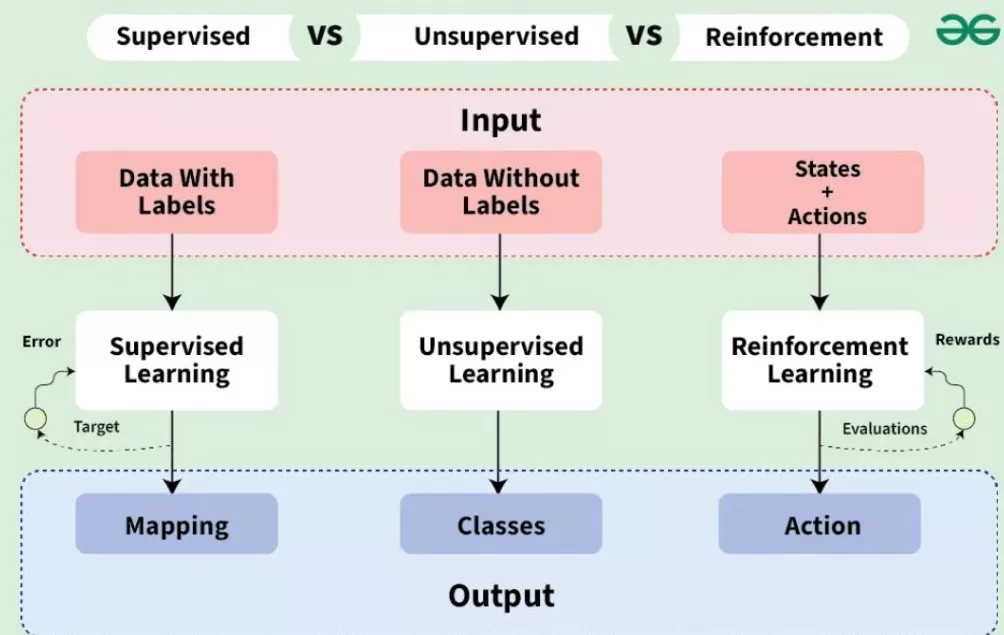

从技术层面来说,我们刚刚提到的主流是“模型加显卡”,底层技术路径又可以分为两部分,监督微调和强化学习,两者处理的内容并不一样。

监督微调主要针对已经收集完成的数据集。在这些已有数据上进行预测,并根据具体任务对一些模型参数进行微调,确保它的性能在已有数据集上有好的表现。但我们不能保证所有收集的数据能覆盖到一些新的、没有见过的知识,所以在这个层面,面对超出数据集范围的内容,就可以依靠强化学习来让模型获得更好的处理和推广能力。

监督学习到强化学习 来源:作者张军平供稿于新智元“人类是硅基生命过渡体?”一文

AI可能会面临泡沫,但应用还有很多事可做

澎湃科技:你在书里也提到过一个假设性的观点,现在大语言模型算力、电力耗尽了怎么办?会有这个可能吗?包括人工智能是不是泡沫?

张军平:人工智能到底是不是泡沫,这是有可能存在的。

人工智能领域的一些学者会喜欢做一些能直接变现的项目。但很多时候,投资人对人工智能的判断并不特别确定时,会减少对人工智能相关研究的投入,投入少了,自然就会停滞。

比如GPT6、GPT7的研发过程肯定需要越来越多的资金支持,如果投资人希望能在两年内看到成果,但这些技术真正落地可能需要十年甚至二十年,变现周期被拉长,投资就会减少。资本投入减少后,公司也没有办法为优化模型而购买更强的算力或硬件,届时就有可能会一连串的连锁反应,导致相关行业和相关科研领域的萎缩。

这种情况从某种意义来看就可以称为“泡沫”,而且发生的可能性概率比较高。从老百姓的角度来看,大家希望看到一个机器人跟我们人一样,比如能够知道怎么快速地把外卖送过去等。但现在我们至少从网上的视频来看,实际上机器人可能有些动作如空翻跟头比人强,但大部分的能力是不如人的,尤其是紧急情况的反应能力。

从应用的角度来看,如果要往通用人工智能的目标去做,泡沫可能非常大。但人工智能赋能到各行各业,还有很多事情可以做。

AI的本质是理解智能,如果大家把人工智能的发展看成必须在两三年内实现通用人工智能,这样不太现实。回归人工智能的本质,需要比较长的时间周期,慢慢发展,不能操之过急。

澎湃科技:我们现在是往对的方向发展人工智能吗?

张军平:不一定是对的。人工智能发展已经有100多年历史了,有时候就像时装一样20年一轮回。最开始是神经网络,后面是统计机器学习,现在又是神经网络,但未来是什么也不一定。

澎湃科技:你能不能预估人工智能实现人类对等智能或达到高等动物智能水平还要多久?

张军平:如果要达到的话,我感觉遥遥无期。在书里我提到过一个“飞机与鸟”的故事:人类最初试图模仿鸟类飞行,但最终找到的路径是让飞机起飞。经过一百多年的发展,人类已经把飞机飞得更远、载客量也越大,但直到今天,仍未看到一个真正的鸟被人类模仿出来。

这是(技术发展)的困境。从图灵1936年提出自动机概念以来,人工智能差不多在这个时代已经很多方面超过人类了,但我们至今也没看到像人类的智能体出来。

未来做出的人工智能会越来越像飞机,像工具,落到产业应用的话有很大空间。不可能像人一样拥有真正人类认可的智能。

比如AI陪伴,大家可能最希望出现的情况是,这个机器人能不能跟我一起玩,像一个朋友跟我聊天。但也可能会买回来,聊几天以后会觉得是机器人放一边。这取决于人类会不会真正把机器或智能体当成人或朋友来对待。

科研需要自由而无用,而非预设项目可行性

澎湃科技:你曾经在科学网的个人博客中讨论过一个问题,即为什么中国出不了马斯克,在你看来科研项目缺乏原创性有哪些原因?

张军平:国内的科研体系里,有时会更强调“先设定题目,再围绕题目展开研究。”但从诺贝尔获奖规律来看,科研原创性突破不是被计划出来的,就像一本书名《为什么伟大不能被计划》所说的一样。

这和复旦大学的校训“自由而无用”的风格也基本契合。做一个原创性的科研项目,需要给老师、学生足够的自由探索空间,不能框在某些框架里,比如我先写一个指南,然后未来我觉得三到五年一定可以实现。

另外,也没必要追求是否有用。很多可能当时看似无用,可能未来在某个节点,会产生非常重要的应用。

比如中国科学院数学所的杨乐院士,当时大家都认为数论没什么用,但现在来看,对密码学的用处非常大。所以我们在强调原创性研究时,没必要盯着现在有没有应用。

开玩笑地说,国内不少科研项目从申请开始就要做可行性方案分析,很有可能评审对从0到1的原创性项目无法把握其是否成功的话,大概率会将其拒掉。

还有,我们看以前在物理学等科研领域做出重大突破的人,通常都是“吃饱了撑的”,比如法国物理学家路易·德布罗意、杨振宁等,他们都属于家世富足的人,才会把更多的精力放在科研上。如果一个科研人员在科研的时候,还需要想着怎么把家境变得更好,操心房贷压力、日常收入这些,可能没有太多心思去做无用的研究和探索,毕竟时间是最公平上的。在这种情况下,要做出真正具备原创性的科研项目会比较困难。

澎湃科技:你作为导师的风格是怎样的?

张军平:我不会约束学生的想法,推崇原创性成果,最好的方法是提供一个比较好的科研环境,让他们自己去探索,不去干涉。

另外,博士扩招在未来可能会是趋势,因为现在就业的机会成本上升。它意味着存在一种新的可能,即未来会有很多家长意识到,在读书上花费太多的时间成本已经没有很好的性价比,还不如让小孩选择职业学校。

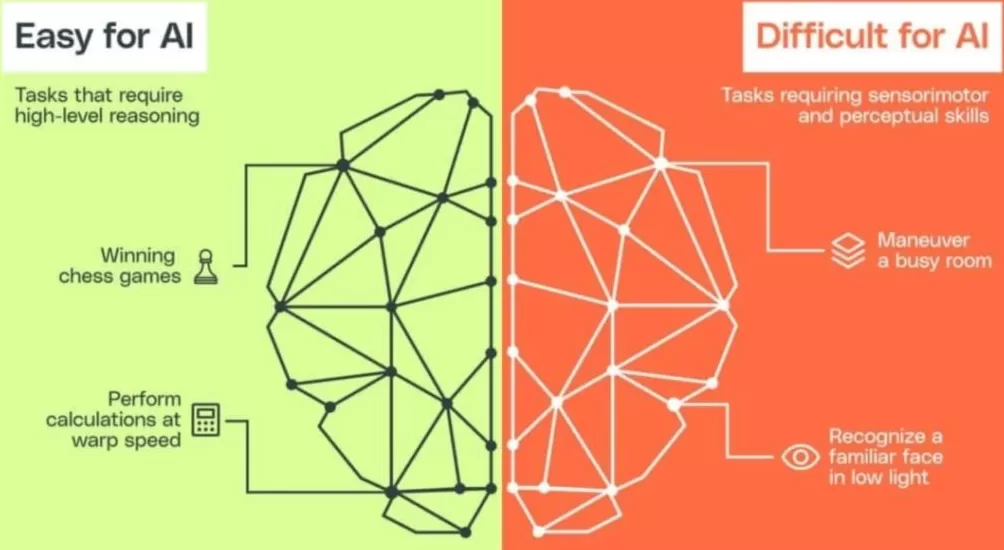

尤其是考虑到现在的AI时代,拥有技能有可能会更有意义,因为人工智能领域有一个著名的“莫拉维克悖论”。它强调了人类所独有的高阶学习能力比如推理,机器会认为简单,反而人类需要较少时间学习获得的技能和直觉却让机器觉得很难学会。

结果,就会导致一个有趣的现象,人类花长时间学习才能获得的岗位,AI有可能也能做到,甚至部分能做得更好。但简单的技能机器却无法学好,那为什么不去从事相对简单,但又能赚到钱的工作呢?当然,即使如此,也还是不要忘记学习或自学,毕竟只有坚持学习,才能在未来的人生有更多的选择空间。

AI时代需要最大限度地保留自己原创性

澎湃科技:你是人工智能领域的研究者,也是从业者,你写这本书的时候有依赖AI吗?

张军平:我不太喜欢在写书之前看别人的东西,因为希望能最大限度地保留自己的原创性。但我有时会在写完后,再利用AI大模型去网络搜集资料,弥补不足。

事实上,从我个人感受来看。在AI时代,如果想让别人记住你,最关键的是保留自己的视角。比如《我的阿勒泰》这本书非常畅销的原因可能不在于文字有多么华丽,而是作者的视角是我们城市里生活的人没有见过的,所以会有很强烈的好奇心。

另外,写书要把可读性做好,否则,很难让读者有耐心把一本书读完。

我是比较享受创作的,可能我的业余生活也为我的创作提供了好的视角。比方说,我喜欢运动,会跑步游泳也滑雪。科研方面我也会一直在跟进一线的论文和动向。这些东西交叉在一起,加上常写常练,就能帮助形成与别人不太一样的视角。它又隐式地增强了书的可读性,因为能让人看到不太一样的内容。

澎湃科技:你是人工智能的乐观主义者还是悲观?

张军平:我比较中性、相对理性地看待,不会有狂热的情绪,大家都在这上面赚钱了,但我不会考虑做企业来变现,因为这块不是我熟悉的领域。

澎湃科技:下一本书的主题是关于什么?

张军平:下一本可能会跟音乐人工智能相关,我已经写了近10万字了,还有一本书是科幻小说,讲人工智能如果战胜了人类会怎么样?

澎湃科技:你的科学观用一句话如何总结?

张军平:我做科研的风格有点像武侠小说作家古龙笔下的一个角度,小李飞刀。大部分的时间是花在思考问题上,但一旦觉得这个问题值得研究,我会像小李飞刀一样,立即执行,该下手就下手,尽量做到例不虚发。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~