1943年至1945年,油画家、美术教育家董希文(1914-1973)曾赴敦煌生活工作了两年多的时间,成为他人生历程中不可或缺的重要篇章,对人生和绘画都产生了重大的影响。在而后的岁月中,他多次谈到敦煌,既有对沧桑往事的感慨,也有对敦煌石窟的评价。本文作者陈德蓉作为董希文的外甥女,近期就如何理解敦煌之行对董希文的影响撰文并交澎湃新闻艺术栏目刊发。

一

1900年敦煌莫高窟藏经洞被发现,成为世界考古界的一件划时代的事件。自发现起,就吸引了多国学者的关注。1942年,在抗战最艰难的时刻,当时国民政府在敦煌成立了“国立敦煌艺术研究所”,决定开展保护和研究工作。此举吸引了一批有兴趣、有志向的研究者与艺术家赴敦煌开展研究工作,董希文是其中的一位。

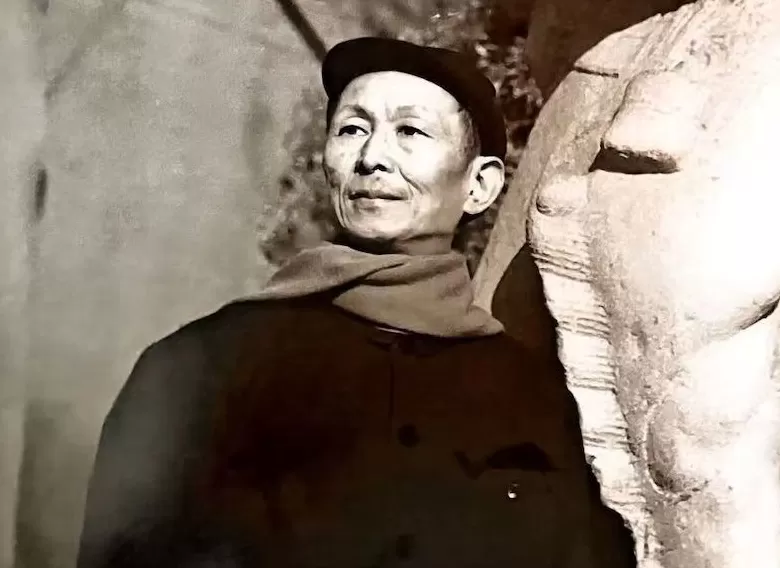

董希文(1914-1973)

1942年董看到重庆美术学院展出的常书鸿敦煌临摹作品,“为敦煌艺术魅力所震动”,即写信给常书鸿,表达了去莫高窟的愿望,常是研究所的负责人。在这之前,董一直向往去法国学习,曾到越南河内的“巴黎美专分校”学习,为赴法学习做准备,因抗战爆发,这一途径被切断。记得父亲说:“希文不能去法国深造,去敦煌是另一个选择,希望能从这个艺术宝库中汲取营养,走出自己的艺术道路”,那时他正值而立之年,满怀雄心地走向人生的道路。

那个年代西北的物质条件很差,董在敦煌的经历非常艰辛。他与新婚妻子张林英经过三个月的长途跋涉,“卡车、毛驴、骆驼轮番兼程”,才到达敦煌。回忆那段时间,他说:“两年半的漫长岁月,把自己的物质生活压缩到最低限度,将整个心灵装备到古人的怀抱中去,寂寞的环境与单纯的工作,使我很自然地遗忘了自己是来自何处”。虽然生活艰苦,但他已极大地融入了宗教与宗教艺术的氛围之中,为他提供了特别的精神启迪。他常在洞中试想当年千百支烛光点燃,无名画家们将身心融于作品产生的辉煌。并对源于民间故事在佛教中体现的忍辱修行和为普救众生自我牺牲的精神所感染。

1943年,董希文与张林英在重庆结婚

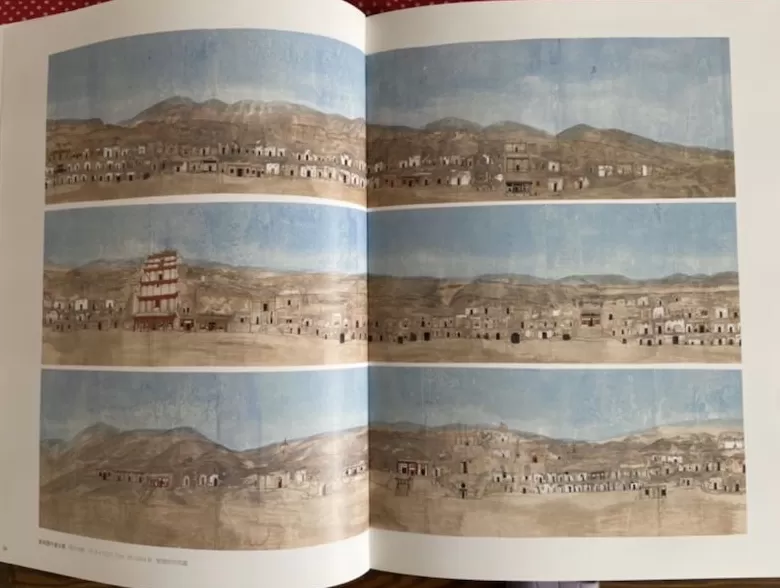

2014年董希文百年诞辰时,展出了他为莫高窟外景留下的写生画卷《莫高窟外崖全景图》。该作品画于1943-1945年,画幅长达12米(70.8 X 1221.7cm),描绘了沙漠之中长达1公里的千佛洞的石窟景象,蔚为壮观, 绵延不断的土黄色山丘上,展露着几百座石窟,有的十分简陋,只有寥寥几笔,有的颇有装璜,莫高窟的多层楼阁十分醒目。我站在那里,深深地被画面震撼,荒漠与无数的石窟融为一体,感受到的是时间与空间的威力,宗教信仰的力量,不难想见当年董作画时的心情。90年代我去敦煌时已看不到这样的景观,如今的变化则更大了。

董希文《莫高窟外崖全景图》

在这样的佛教遗址中,董与同人开展了研究与临摹的工作,两年多的时间里他们完成了一批临摹、测绘、记录与考察工作,出版了《敦煌石窟画像题记》一书。显然他们不仅关注石窟的艺术特色,还要了解石窟的发展历史,佛教的理念与故事。60年代董对这一段工作的评价是:“抗战时期,虽然在这里生活过一段日子,但当时研究工作还未全面展开,除了个人临摹外,如佛教艺术的更深研究,对经变的解释还不够……过去的研究工作对经义的考据下了不少功夫,但在艺术上几乎是一个空白点。”

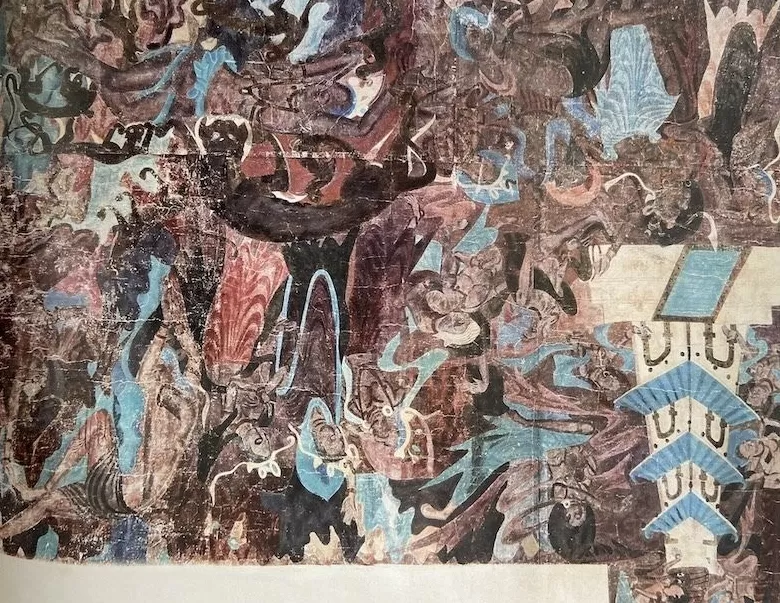

董对敦煌壁画做了大量的临摹与创作工作,留下了一批艺术精品。他“特别喜爱并选择临摹情节复杂,场面宏大”的大型壁画,例如最著名的是临摹北魏的《萨埵那太子本生故事》,其中“舍生饲虎图”描绘了萨锤太子出游遇见饿虎,将自己的身体刺伤,跳下山崖,供老虎们啖血吃肉,画面中“阴郁丰富的色彩中散发着强烈的悲壮气氛”,表现了极端的自我牺牲精神,在中国传统文化中是没有的,这个故事深深震撼了董和他的同人们,常书鸿曾说“萨埵那太子可以舍身饲虎,我为什么不能舍弃一切侍奉艺术、侍奉这座伟大的民族艺术宝库呢”。 董临摹的壁画还有《鹿本生故事》《得眼林故事》等敦煌早期壁画,富于西域色彩和画风,据说画师很可能来自印度或西域,董显然有意于吸取他们的精华。他还试图恢复壁画当初的色彩,还原当时的真实场景,成为一件颇有价值的探索工作。

《董希文艺术百年回顾》

1944年,在敦煌的卫生所,他们的第一个儿子出生了,取名为“沙贝”,沙漠中的宝贝,为他们的敦煌之行留下了生命的结晶。2024年我最后一次见到沙贝时,他也非常感慨地回忆起自己的身世,并支持我写下他父亲的一生。1945年抗战胜利,董希文夫妇决定告别敦煌,回到内地,开始新的艺术探索。1946年,在兰州,他们举办了“董希文敦煌壁画临摹创作展览”,受到好评。此年,第二个儿子“沙雷”出生了,沙漠中的惊雷。一对兄弟都是沙漠中的珍贵纪念。沙贝过世于2025年,也以此文纪念他!

1948年,董希文与妻子及两个儿子在一起

二

1960年董希文带中央美院的学生重返敦煌,故地重游,感慨很多,但又义不容辞地要向学生讲述敦煌的故事。在那个意识形态强势的年代他该如何评价敦煌石窟呢?

关于敦煌石窟的历史价值,董认为绵延千年的千佛洞石窟是“中国丰富的艺术遗产的第一个宝库”。因为“隋唐和隋唐以前的中国美术作品留下来的极少”,“而在千佛洞却有从魏、晋、隋、唐、五代、宋、元至清代的壁画雕塑数量多,有系统”,特别是 “敦煌艺术的主要成就在元代以前,比文艺复兴不知早多少”,因而“有很高的历史价值”,是“研究中国古代绘画的特别珍贵的资料”。 同时董说,“莫高窟代表中国艺术发展的重要阶段——宗教艺术的发展阶段,从中可以看到宗教艺术的传入-演变-发展,可看到中国艺术发展的大致轮廓”,他列举了敦煌藏经洞的宝库内容,从北魏到宋初,有5万多卷物品存放在敦煌的藏经洞里,“蕴藏了5-10世纪的有关封建社会历史、文学的宝贵资料”,“主要是佛经、道教画、文书、卷轴、绢幡、刺绣佛像、铜像等。这些文物中的图书,一部分为印本,一部分为手抄本,尤其以六朝人的为最绝。其中内容有地理志,文学小说,通俗诗歌,公文,文件,账单等,这些文献对研究宗教、政治、经济、文学是极重要的资料。 发现的藏经中有汉文、藏文、印度文、蒙古文、康居文、回纥文等”,他很愤慨地谈到敦煌文物被外国人盗取的历史。

1962年,董希文与许幸之、吴作人、罗工柳、艾中信在中央美术学院校园内合影

为了进一步说明敦煌的历史价值,董列举了敦煌壁画中的历史人物,如《张骞出行》《张议潮出行图》《宋国夫人出行图》,以及大量的供养像,其中既有帝王贵族,大官小官,也有贫民、奴仆、妓女。他还讲到《五台山全景图》,画出从太原到五台山,再到郑州的地图,认为是“现存保存的最早最大的地图”。

在董的讲课中,他仔细讲述了敦煌政权的演变与佛教在当地延续发展的关系。他从匈奴人统治敦煌时说起,“千佛洞建于公元前2世纪,敦煌还在匈奴人掌握之中”。 这一说法与如今只谈敦煌石窟首创于前秦(366年)不一样,两段时间相距很远。事实上很有可能,佛教早在公元前就以民间形式进入了中国,而始于前秦的说法,只是有记录的证据,董的看法更有历史眼光。

董希文临摹的敦煌壁画作品

董强调“从中西交通史讲,中国与外国以前无海运……这条路虽然艰难,但却是唯一的”,“而当时丝绸之路的中心点就是敦煌”,佛教传入中国,“以敦煌为落脚点”,可见丝绸之路的作用不仅是物质财富的交流,也是精神文化交流的通道,佛教能够向东土传播得益于丝绸之路的开辟。

三

董希文在谈到他最重视的话题,即敦煌的艺术价值问题时,他花了很大的篇幅,反复论证,既要站稳立场,又要肯定宗教艺术的价值,其中的苦心,跃然纸上。为了划分宗教与非宗教领域的界线,他在许多概念上做了区别,如宗教与宗教艺术的不同、佛教教义与佛变画的差别,宗教教义与民间故事的差别等等。其核心是肯定佛教艺术中,存在着人民性以及现实主义的表现手法。

在讲到宗教信仰时,他认为统治者与被统治者的目的是不同的,佛陀本身的故事,其中许多故事有教育意义。

董希文临摹的敦煌壁画作品

董对于“净土宗”给予了积极的评价,认为它是“佛教之中中国的大流派,在佛教哲学思想上有它的独特性,是更符合中国一般老百姓的思想感情和要求的”,“印度强调高深的宗教哲理,中国净土宗却只要相信阿弥陀佛就可以进入西方极乐世界”,“净土宗的产生是多少表现了劳动人民感情的,在绘画中表现了劳动人民的想象”,如《幻城喻品》中对于幸福的追求等。在否定佛教价值的时代,董能够肯定佛教的某一派别,与普通人的需求联系在一起,实属不易。上世纪80年代日本学者研究了中日佛教对于净土宗中引导信徒进入极乐世界以及人生转换即“莲花化生”过程的不同态度,反映了中日文化的差距,则是进一步的研究了。

敦煌石窟的艺术有三种类型,石窟建筑,壁画和彩塑。董评价的重点在于壁画,没有谈佛像的彩塑问题,显然是回避佛教本身的形象问题。

董的讲课中,涉及每一种经变画,显然董对于敦煌壁画的内容做了深入研究,试图发现其内在的含义与价值,找出每种经变画中可以借鉴、欣赏的内容。至于为何选择这些佛经,使其成为经变画,则是一个复杂的宗教历史与社会问题,董未涉及,至今国内的文章也很少论述。

董高度评价画工的作用,认为经变画是由普通画工们创作的,表现了他们的意愿:“如何选题,表现内容,解释主题,表现人的品质性格等,就大有文章,表现了他的世界观、人生观、美学观、有他的立场、观点,因之,佛教艺术与经义就有很大的出入,性质上很不相同”。他认为真正懂得佛经的是这些画家:“画画的人,一辈子搞这一行,是真正懂得佛经的,常常在他认为比较有意思的方面去发挥”。他发现“千佛洞的画家常常集中在某几个题目上作画,而且常常表现得十分真实,这里面体现了画家的思想感情……画家画到与现实有关的内容都津津有味地去发挥,在宗教题材的约束下好像得到解脱一样……所以有人说,这种画不应以宗教画来看,而应以艺术来看”。

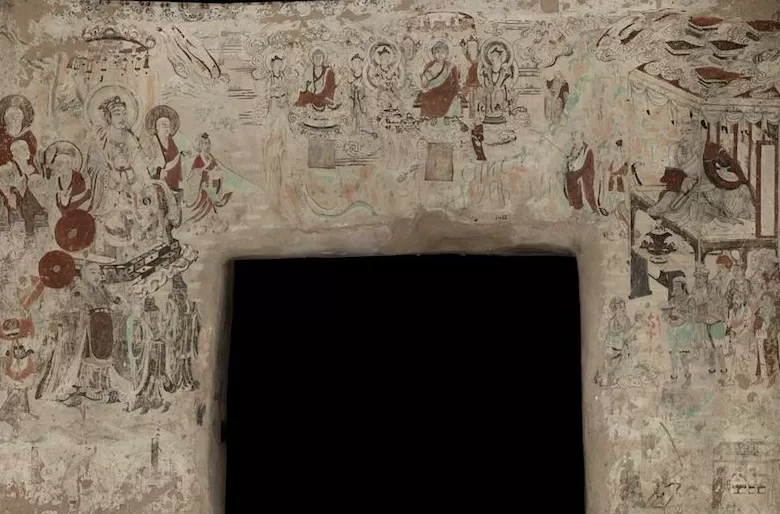

莫高窟第103窟东壁《维摩诘经变》

在讲述敦煌壁画的艺术价值时,董以艺术家的敏锐眼光和鉴赏能力,娓娓道出了壁画中许多生动感人的细节,而不是从构图、造型、色彩等专业角度去评判,让学生由衷地理解和鉴赏这些绘画,由此培养对壁画的热爱而不是教会技巧,这是真正教育家的风格。

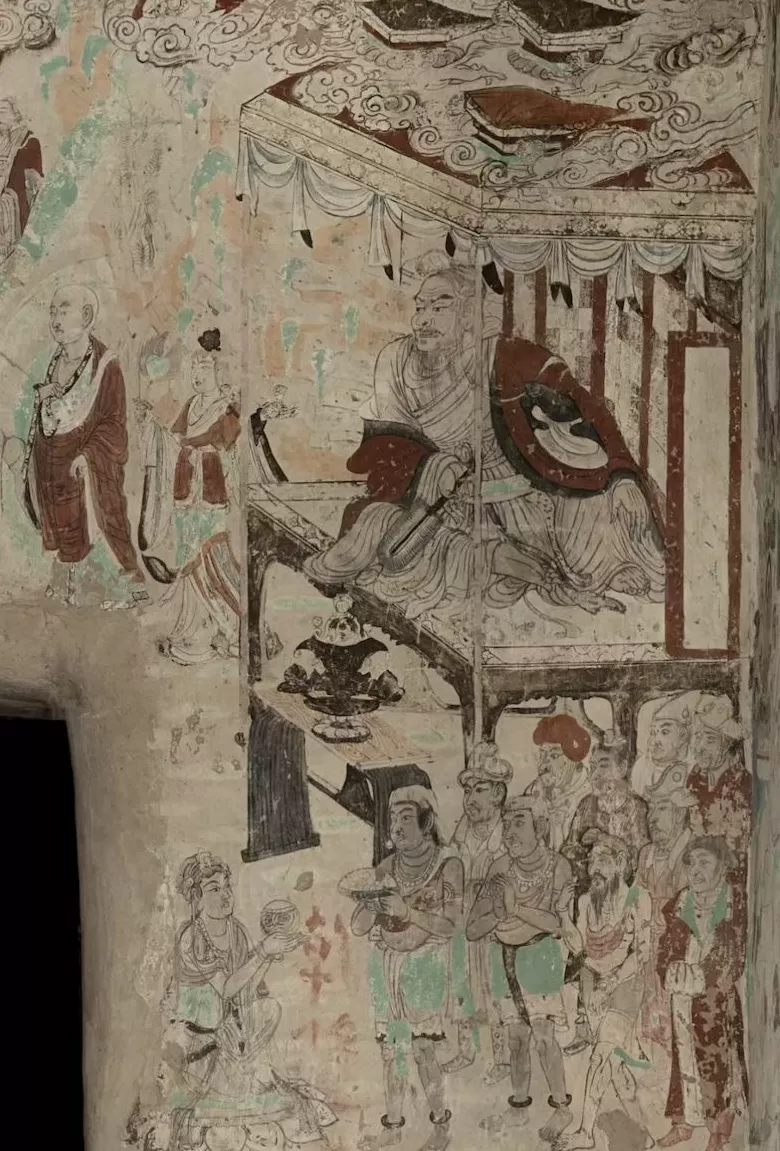

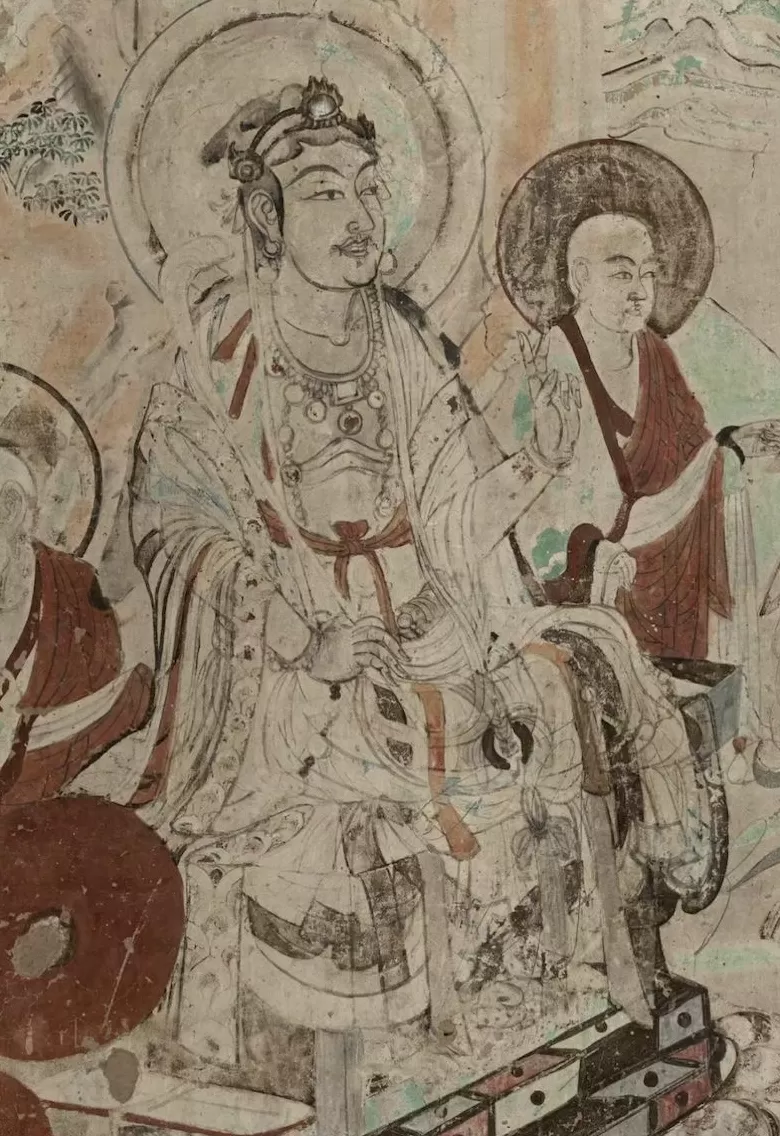

如《维摩诘经变》,描绘了在家修行的长者维摩诘与文殊菩萨的辩论,对两人的描绘十分生动,“维摩诘居士有一种长者的仪表,深思的神情和辩论中的激情,与对文殊菩萨的描绘有鲜明的对比”。他说到了唐代,“越来越显现出艺术家对自然界观察的浓厚兴趣和描绘自然物的现实主义手法……唐代的菩萨更有人的气息、人的性质,更近于文艺复兴人文主义的性质,这一点是有相当积极意义的,如画阿难是年轻哲学家,伽叶是老年的哲学家,比早期的壁画更有民间气息,更有现实主义气息”。

莫高窟第103窟东壁《维摩诘经变》中的维摩诘

莫高窟第103窟东壁《维摩诘经变》中的文殊菩萨

如《涅槃变》,“释迦牟尼的灵魂脱离法体,本来不是可悲的,但后面的就有不同的反映:大菩萨对死的意义明了,不以为意。小弟子佛教觉悟较低的就不同了,罗汉较好,而小弟子则十分激情地哀悼,各国王子从属就更加悲痛万状。在这些不同人物的刻画上,现实主义创作方法是表现得十分充分的”。

莫高窟148窟西壁《涅槃经变》

如《法华经变》中,病人等待医生的紧急时刻,“贫民状的医生与贵妇形象的对比,是运用现实主义的表现手法,同时妙在把两句经文联系起来,统一在一个画面上”。

董特别提到“敦煌艺术与西洋绘画的人文主义有相近的性质,如菩萨、佛弟子,这是神,但画家常常给予人性,将神作为‘人’来画”。

董的讲课中,最后一个课题则是佛教艺术的民族化问题。董认为佛教绘画在印度和中国都经历了民族化的过程。在印度,公元前6世纪佛教诞生,经历阿育王时期(公元前3世纪),佛教兴盛,推广到印度各地,在西北的犍陀罗地区,希腊文化与佛教文化融合,形成犍陀罗艺术,雕刻出来的人物是希腊人的脸型,波浪式的头发,希腊型的衣纹褶皱,到了印度古典文化的黄金时代,岌多王朝(公元4-7世纪),雕像又有了印度的特色,如衣服比较单薄,近似中国的曹衣出水。

莫高窟217窟《法华经变》

董说,中国的佛教艺术也经历了这样的变化,早期受犍陀罗风的影响,如千佛洞和大同云冈的早期作品,佛教艺术有一种异国情调,不像中国的佛,但很快就出现了民族化的变化,从人物的头发、面部、衣服、到山川处理、构图、建筑等都变得越来越中国化,如袈裟变成长袍大袖的汉装,丰富的莲花座是中国式的,建筑是汉阙式的,构图采用武梁祠的连续章法和题记等。“更重要的是在内容上是汉民族的东西,生活习惯也是汉民族的东西,服饰、舟车等等,一上来就是乡土气,而不是异国情调,使佛教好像发生在中国,是中国的事情,这样老百姓才能喜闻乐见,才能接受没有距离”。甚至添加了与佛教无关的东西,如西王母,伏羲和女娲的形象。在艺术手段上,颜色用法、色彩处理、线条用法等均有汉代影响。到了唐代,民族化已经是成熟期。

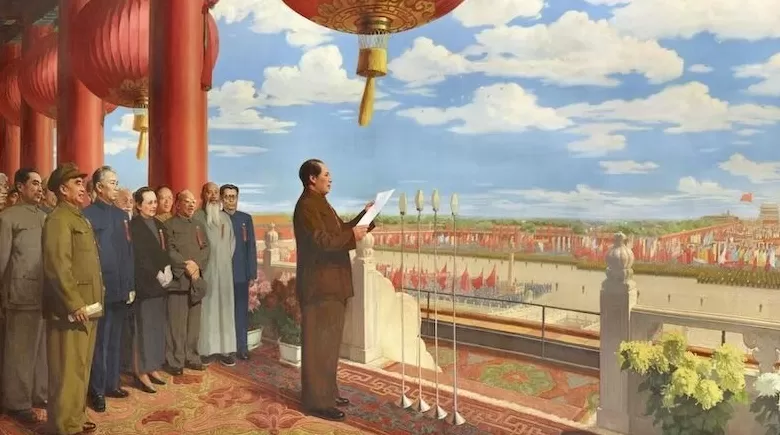

作为艺术家,敦煌佛教艺术的演变让他看到从引进西方文化到使其中国化的艺术发展道路,这是他到敦煌取经的一大收获,民族化成为董而后追求的理念,提出所谓“油画中国风”的理念:“从绘画的风格方面讲,应该是我们油画家努力的最高目标”。他的名作“开国大典”是这一理念的产品,如果那时他到法国求学,也许而后的发展思路会是完全不同的。敦煌之行也使得董对壁画情有独钟,他说“中西古代壁画可以说是碰了头的……必须有这样一种气度,吸收了外来的,也可以变为我们自己的”,而后他对壁画创作和人才培养都作出了巨大的努力,被人誉为中国现代壁画运动的一位启蒙大师。

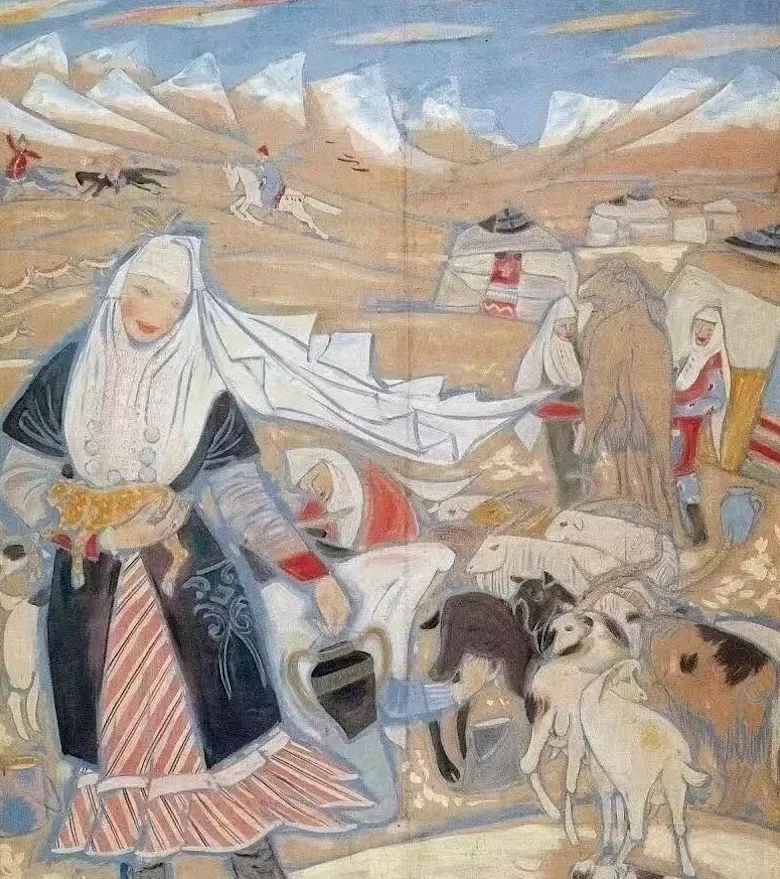

董希文油画作品

董希文《开国大典》

敦煌地区的历史变迁让他得以从更广阔的空间,从大历史的发展看待事物的发展,而后董的创作题材重在描绘重大的历史大事件,上世纪50年代,江丰曾评价董是“雄心很大的画家,他热情地追求激动人心的重大事件作为创作题材”,这和他在研究敦煌艺术的经历不无关系,虽然有人讥笑他为“御用画家”,但有志于反映历史的大变迁确实是他的愿望。

后记

北京展览馆今年有“如是莫高---敦煌艺术大展”,利用3D技术复原了敦煌的几个洞窟,是北京众多展览中的精品,能在京再体会一下佛教洞窟的魅力,令人欣喜。丝绸之路与敦煌的再次火热,让我想到二舅舅董希文(母亲的堂兄)80年前赴敦煌的经历,以及对他人生的影响,值得今人回味,为此写下了上述文字。

2025年9月于北京朝外公寓

(本文原文标题为《董希文与敦煌》,有删节)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~