今年是徐则臣写作的第28年。

电视剧《北上》的热播让作为原著作者的徐则臣为更多人知晓。六年前,他恰是凭借这部作品成为我国第一位获得茅盾文学奖的70后作家。今年他还多了一个身份:《人民文学》主编。

无论是作为写作者还是文学编辑,徐则臣对当下的小说写作都有一个观察——“很多写作已经进入了平台期”。“这个判断不是针对某个作家,而是我们的整体创作。”他因此告诉自己,要避开那些早已习惯的、已经产生审美疲劳的,甚至是有些厌倦和鄙弃的写作方式,“我希望在小说里不断呈现新的东西,包括内容、形式、技巧、审美,以及最重要的,对小说的理解。”

徐则臣(左)接受澎湃新闻·文学花边独家专访 摄影:马何霖

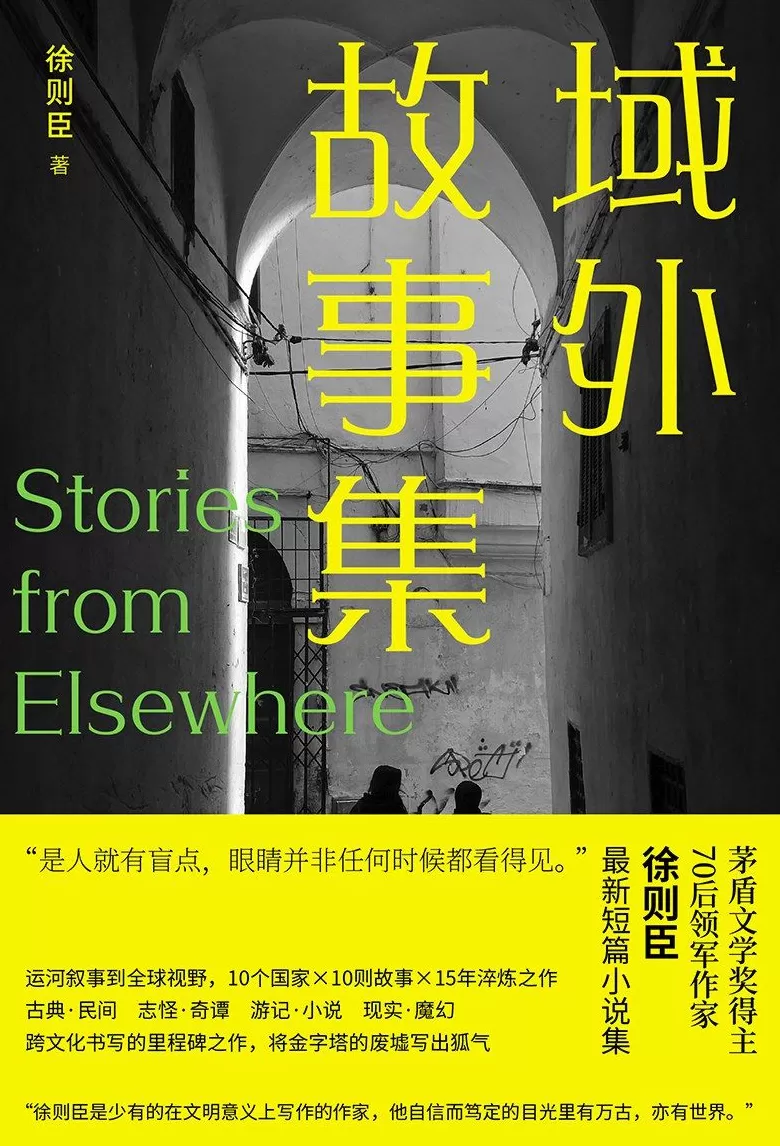

今年他带来了一本新作——集合了10个短篇小说的《域外故事集》。集子的创作跨度很长,长达15年,以至于每篇小说都在他脑海里反复打磨,最后成为了在记忆与想象中落下的“结石”。

“这本书对我挺重要的。我希望它,也要求它有新的东西。”在上海,徐则臣接受了澎湃新闻·文学花边的独家专访。

我问徐则臣,写作28年,会觉得自己是一个有才华的人吗?

“才华应该是有一点。”徐则臣想了想说,“但我觉得,比起才华,写作更重要的是勇气和毅力。写到今年,我会觉得写下第一句的勇气,还有一句句写下去的毅力,越来越重要了。”

“我就是喜欢走的过程”

从《跑步穿过中关村》到《耶路撒冷》,从《北上》到《域外故事集》,“往外走”是徐则臣小说的一大主题,也是他从小的梦想。

1978年,徐则臣在江苏东海县的一座村庄出生。这是一个好动的男孩,成天在村子里乱跑,总想跑去外面看看。他会往水里丢一根树枝、一片叶子,然后盯着它们漂向远方。它们或许半路就下沉了,或许被石头拦住了,但依然在他的想象里往世界的远方去。

他27岁第一次坐飞机,30岁第一次飞去美国。航程13个小时,他全程舍不得睡着,一直睁眼看着外面,尽管大部分时候看到的是漫无尽头的黑夜。

《域外故事集》译林出版社

“那时去华盛顿特区,我花了三天时间,每天吃完早饭就背一个包出来,沿着大街小巷,一条条地走。我也不知道我要干什么,我就是觉得走得好玩。”

不知不觉,徐则臣已在十多年里去过了近30个国家,也用脚步丈量了无数条街道和小径。当他想写域外故事了,这些经历成为了想象的底气。“写一个地方,你可以依靠才华和想象力写出很好的细节,但只有真的走过一遍,你才心里有底。”

直到现在,每到一个地方,但凡有点时间,他还是喜欢用脚步亲近此地。就像这一次来到上海,尽管只有三天两夜,他还是在抵达头一晚的深夜十一点走出门去,一个人沿着黄浦江走走,还买回了点猪头肉吃。

“我就是喜欢这个走的过程,会让你觉得和这个地方有一种短兵相接的感觉。我可能也不会写,但你让我谈上海时,我会觉得心里特别有底。在这样一个高楼林立的‘魔都’,我看到了非常细碎且动人的日常烟火气,我会觉得我和这个城市之间真正有了关系。”

徐则臣部分代表作

一意孤行的勇气和底气

近三年,徐则臣的新作全是短篇小说,而且创作时间集中在1、2月,春节期间。

“真正写起来还是挺快的,一天如果都没事,坐住了,两三千字肯定没问题。但平时要么上班,要么开会,要么各种活动,陪家人孩子,时间全占了。”徐则臣说,这几年他的节奏都是一年写两个短篇,春节前一篇,春节后一篇,“我就靠春节这段时间了,但今年春节带孩子回老家,也没靠上。今年成为近几年里唯一没有产出的一年。”

那么,没有产出——尤其是在获得茅盾文学奖之后没有产出,会有压力吗?

“没有。”徐则臣不假思索,“荣誉或者肯定,反倒给了我一意孤行的勇气和底气。”

徐则臣 摄影 马何霖

对于写作“要往哪里走”,过去的他并不自信,也不轻易触碰那些“底气不足”的题材,但现在,只要想到了,他就会放手去试。“这本《域外故事集》,它跟我过去的写作完全不一样,跟当下的同行写作也不一样。我写的时候,真是进入了一种一意孤行的状态。”

比如,他试着把《聊斋》《三言二拍》等传统的叙事资源引入当下的生活讲述,试着让古典传奇与魔幻现实相融合,有时也会觉得“有点隔”,也会担心“水土不服”,但他更在意的是这些尝试能否给自己和他人都带来一点陌生感。

“这个陌生感,或许不完美甚至不正确,或许是我自己都不太满意的东西,但它可能提供新的路径。哪怕我的写作成为一个靶子,可以供别人来批判,来讨论,来延伸,那它起码不是一件坏事。”

作家提供的陌生感越来越少

徐则臣有一个感觉,作家在今天受到了越来越多的挑战。因为在一个越来越趋同和透明的世界,一个作家所能占有的独特经验和写作资源越来越少,所能提供的陌生感也越来越少。

“不是写作的门槛低了,而是读者的水平高了。”徐则臣说,今天读者的受教育程度普遍提高,通过阅读,通过行走,大家都有自己的艺术审美和自我表达,在这种情况下,如果不能带来陌生感,读者很容易觉得“作家不过如此”。

在评论家黄平的观察里,徐则臣《北上》之后的创作主要有两个变化,一是多写中短篇小说,二是在写法上试图打破主流文学和类型文学的边界。新近的《域外故事集》融合了多种文学手法,完全不是传统印象里文学期刊上的常规小说。“徐则臣可能是全国看稿子最多的人之一。他自己非常追求变化,当然变化也充满了风险,很有挑战性。”

“以前说一个人阅历丰富,要么读万卷书,要么行万里路。对今天的作家,这两者或许更是一种相互甄别、相互提醒、相互校正的关系。”徐则臣告诉我,尽管去过近30个国家,但在写域外题材时,他清楚并不是所有经历都有写下来的意义。动笔之前他会想:有人写过吗?写得好吗?自己所谓的“新奇”是否早已是“陈词滥调”?

“无论对于读者还是写作者自身,陌生感都是基本诉求。所以今天的写作者不仅要多去经历,还得保持阅读,通过阅读再对经验做出筛选。”

文学需要向新的世界敞开

对徐则臣而言,阅读不仅是兴趣爱好,很多时候也是一份工作。

他做了20年的文学编辑,比如大热剧《潜伏》的原著小说就是经他之手发表的。一个冷知识是,作家龙一把《潜伏》主人公取名“余则成”,恰是从“徐则臣”而来。

“一些读者认为今天的文学编辑不看自由来稿,只追着名家发稿子,这是误解。”徐则臣说,对一个真正的编辑而言,职业生涯里最引以为傲的事绝非对一个名家的“再发表”,而是发掘出有潜力的新人作家,“无论是中国还是世界范围内的编辑,你问他自豪的事,没有人会说我发了诺贝尔文学奖得主的新作,而是说我当年发现了谁,这个人后来获得了诺贝尔文学奖,一定是这样。”

在他看来,今天的文学现场也对编辑提出了更高的要求。一个文学编辑必须拥有“中国文学史”和“世界文学史”两套系统——就像横坐标和纵坐标,拿到一篇新作后,才可能对它有一个准确的定位和判断。“至少在我的评价体系里,我觉得有两种作品可以关注,一种是可能相对中规中矩,但在语言、结构等等层面完成度都非常好。一种是可能有些瑕疵,但确实提供了别人作品里没有的新的东西。”

“新的东西”,徐则臣又一次强调了它。“在《人民文学》20年,我读到了很多好作品,也读到了不少欠佳的来稿,我会接触到新鲜的内容,也碰到了很多雷同与陈旧。如果有些小说我们自己读着都觉得烦,那肯定不能再那么写了。我们需要突破,文学也需要向新的世界敞开。”

这两年,《人民文学》不断尝试着与大众建立更多的联系。杂志两次走进董宇辉直播间,创下了“4个小时近百万册订阅量”的历史纪录。

争议自然也有。比如今年4月,董宇辉获得了“人民文学奖”,一时舆论纷纷。

“我特别希望大家可以了解这件事的来龙去脉。的确是人民文学奖,但人民文学奖下面设置了多个奖项,董宇辉获得的是人民文学奖中的‘传播贡献奖’,我们也曾把这个特别奖颁给过我们的杂志封面设计。”

徐则臣回应道,文学事业不仅有文学生产,还有传播、发行等各个环节。“我相信传播上的开拓对我们的编辑工作也是一种启发。你只有打开思维,才可能把更多的新生活、新经验、新认知纳入我们的作品里。”他说,“我也期待我们的读者朋友多一点耐心,尽量以建设性的心态去看待文学,看待文学刊物。”

海报 王璐瑶

还木有评论哦,快来抢沙发吧~