世传,梁启超称中国历史上只有“两个半圣人”,一为孔子,一为王阳明,半个则为曾国藩。于是有了曾国藩是“半个圣人”的说法,此说法颇为流行,让人不禁好奇,曾国藩到底做了什么,让自己成圣不全而为“半”?其实,翻遍梁启超著作,并不见“两个半圣人”或“半个圣人”的字眼。这一说法反映了历史上关于曾国藩的争议性评价,誉之则为“圣相”,贬之则为“元凶”。在不同评价中展现出的曾国藩形象,恰恰反映出各个时代的政治形态和社会心态,也与每个时代的政治、文化、经济等诸多因素密切相关。

晚清时期的“功臣”

曾国藩创立湘军,平定太平天国运动,挽救了大厦将倾的清政府。因此,清政府对其评价甚高,在其去世时谕称“东南底定,厥功最多”,“老成硕望,实为股肱心膂之臣”,追赠太傅,谥号文正,入祀京师昭忠祠、贤良祠,被朝廷盖棺定论为“功臣”。

首先,在政治上,曾国藩的功臣形象,不仅符合清政府维护统治的需要,更迎合了同治、光绪两朝颂扬“中兴之业”的需要。同治中后期暂时出现内忧肃清、外患缓解的和平局面,朝野上下认为“中兴之业”已成,官方和民间都有意识、有步骤地塑造、宣扬中兴之业,而作为“再造中兴”的重要人物曾国藩自然成为颂扬中兴的内容。朝廷设置方略馆,主修《钦定剿平粤匪方略》《钦定剿平捻匪方略》等官方史书,地方督抚、湘淮军将领主持编纂半官方史志,如杜文澜的《平定粤匪纪略》《曾爵相平粤逆节略》、易孔昭的《平定关陇纪略》、魏光焘的《勘定新疆记》等;甚至民间私人也主动迎合朝廷宣扬中兴的基调,私修史书,如薛福成的《中兴叙略》、朱孔彰的《中兴将帅别传》、彭鸿年的《中兴名将传略》等。无论官、私史书,都将曾国藩列在了中兴名臣之首,高度肯定、大力颂扬,而这些史书又成为后世研究这段历史的重要资料。

其次,曾国藩的亲朋僚友、门生故吏组成严密的关系网和舆论网,牢牢把控对曾国藩的评价。他们在曾国藩去世后的二三十年,占据要位,在政治、军事、经济、文化等领域话语权巨大,比如其弟曾国荃先后担任陕西巡抚、山西巡抚、两广总督、两江总督,其徒李鸿章更是长期占据直隶总督之位达三十年,其他受曾国藩恩泽的将领故吏遍布省州县要职,即使一些未入仕幕僚也在地方上影响巨大。无论公开还是私下,他们大多对曾国藩推崇有加,将他描述成君子、恩师、良友、严父、学者等正面形象。比如,生前与曾国藩多有矛盾的左宗棠,得知曾逝世后十分悲痛、惋惜,称曾于“君臣朋友之间,居心宜直,用情宜厚”“绝无城府”,并写下挽联:“知人之明,谋国之忠,自愧不如元辅;同心若金,攻错若石,相期无负平生。”连自负的左宗棠尚且如此,其他受其提携、钦慕其魅力的人评价更高。

而当有不佳评论出现时,他们都会予以及时纠正,甚至集体批判。王闿运撰写《湘军志》,秉笔直书,展现不少湘军复杂的关系,不被曾国荃、郭嵩焘等人认可,他们认为此书有损曾国藩和湘军形象,称“其言多涉虚诬,不足昭示是非之公”。曾国荃又请王定安重新撰《湘军记》。而郭嵩焘、郭崑焘等则详校《湘军志》,逐条批驳,后撰成《湘军志评议》一书。王闿运悼念曾国藩还写有一副挽联:“平生以霍子孟、张叔大自期,异代不同功,戡定仅传方面略;经学在纪河间、阮仪徵之上,致身何太早?龙蛇遗憾礼堂书。”这副对联称曾国藩平生自比霍光、张居正,但是时代不同境遇有别,他的功绩仅局限在东南一方面,而在学问上虽称赞曾国藩在纪昀、阮元之上,但又说他去世过早,未及著书立说。可能王闿运借这副挽联来表达对曾国藩的惋惜,但是曾国藩的亲信却更愿意将其理解为“讽刺”,因此,在收录《曾文正公荣哀录》时,他们坚决把此联排除在外。

再次,晚清时期书籍、报刊等传媒行业的快速发展,为曾国藩著作及其事迹传播提供条件,让更广泛的人接触到“曾国藩”。

曾国藩去世不久,其亲信门生便开始着手整理其遗作遗著,1874年,由薛福成编辑的《曾文正公奏议》刊刻印行。1876年,由王定安编撰的《求阙斋弟子记》《求阙斋读书录》、由王启源编辑的《求阙斋日记类钞》先后印行。1876年,由李翰章主持编纂、李鸿章校刊的《曾文正公全集》,于传忠书局印行,共167卷,包括奏稿、书札、日记、诗集、文集、年谱等,这是第一部较为全面系统的曾国藩全集,在此基础上又出现鸿文书局石印本、鸿宝书局石印本等各类版本。

1909年,张謇等人发起的中国图书公司,为与商务印书馆竞争,推出《曾文正公手书日记》这个“拳头产品”。他们主动联络曾家人,对外却称受曾家委托,将曾国藩日记原稿影印出版,首次展现曾国藩笔迹,且使用精美纸张和装帧,打造“精印”版本。为了更好销售,他们在全书正式发行前,先推出16页日记样本数千册进行宣传,并在预售前连续十天在《申报》首版刊登广告。该版本深受当时文人喜爱,销量极好,甚至五年后重印时一经面世便即售罄,“讲者络绎不绝”。

据学者统计,晚清民国时期《申报》频繁刊登宣传曾国藩著作的广告,从1878年至1948年,《求阙斋日记类钞》的广告刊登984次;从1880年至1948年,《曾文正公全集》的广告刊登1027次。

晚清时期方兴未艾的出版、媒体业,让曾国藩各类著作各种版本层出不穷。当时文人学者、官僚政客都争相购买,或阅览,或收藏,或作为礼品送给他人。因此,很多人(包括下层文人)都可便利获得曾国藩著作,系统阅读、抄录。晚清文人的日记中显示出阅读“曾国藩”成为时尚。兹列举几处:

1882年4月,郑孝胥在某文案处的几案上看到一本《曾文正家书》,拿起便读,不觉读完,称“读此终卷,大难得也”。十数年后,他又在日记中写道“夜,看曾文正诗”,“晚,阅《曾文正文集》”,“读曾文正《水师昭忠祠记》,亦颇哀壮”。

近代藏书家、时任南菁书院山长的缪荃孙,在1888年集中阅读了曾国藩全集,4月的日记写道“四日乙酉……读《曾文正公书牍》”,“二十日辛丑……校《奏议》及《曾文正书札》”,“二十二日癸卯……检《曾文正公全书》卅四册还聘臣”。1896年,日记又写道“廿三日丁酉……写官周姓送《曾文正公集》钞文来”。

孙宝瑄在1894年日记中写道,正月初八读曾文正批牍,正月十七日在车中读曾文正书札,十九日在车中读曾文正诗集,“兴至则朗诵”。

1893年10月在当时的《新闻报》上,笔名为“种榆山人悦彭氏”的人发表了自己阅读《求阙斋日记类钞》后的感想,称曾国藩“为学无不造,虚衷日求阙。发言纯而正,片语无苟说”。

最后,也是至关重要的一点,曾国藩是儒家理学名臣,三十多岁立志“做圣人”,一生克己谨行,以经世致用践行儒家思想,被认为是儒家文化培育出的典范人物。而且,在当时儒者看来,太平军起义是“开辟以来名教之奇变”,“中国数千年礼义人伦诗书典则”可能被破坏殆尽,而平定者曾国藩,不仅是清政府的挽救者,更是几千年来中华文化的拯救者。当时文人李鸿裔给曾国藩的挽联上联写道:“德行、言语、政事、文学,在圣门已备四科,又兼勋业崇隆,李郭范韩,方之蔑矣。”盛赞曾国藩已经完全做到了孔门四科的要求,还立下崇隆功业。其门人李元度也在挽联中写下了“为将为相为侯”“立功立德立言”等字眼。在儒家的文化氛围下,曾国藩堪称“宗师”,他的精神特质、言行功绩极具吸引力,他家书日记中的只言片语成了别人的箴言警句,他困知勉行、励志克己的方法被后人争相模仿。

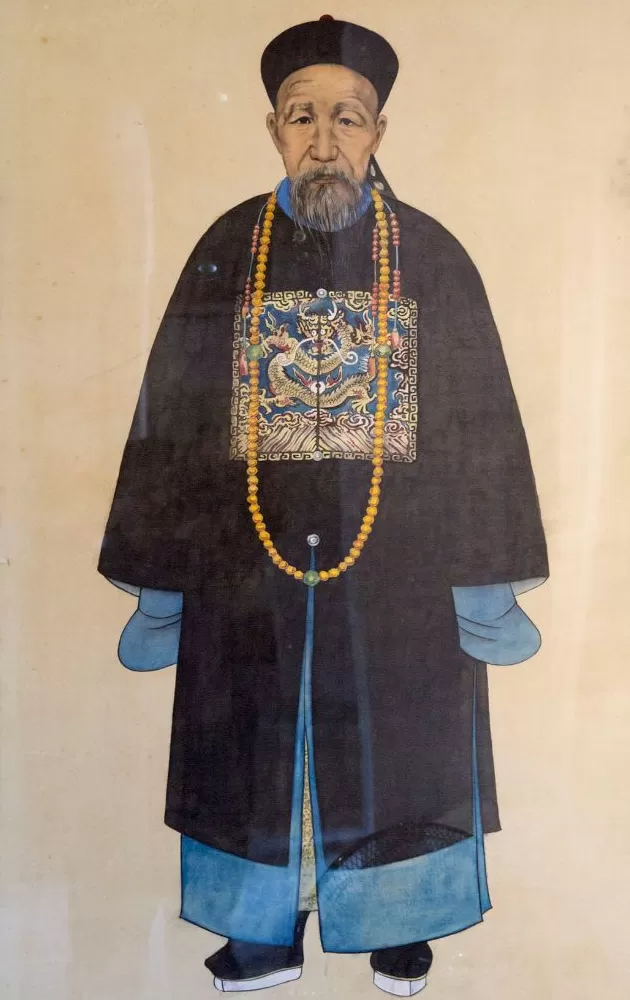

其实,在曾国藩去世后的晚清时期,“曾国藩”不是只停留在文化的精神层面,在现实日常中也会常常出现。湖南、江苏、直隶、江西等地都建立了曾文正公祠,这些祠堂逐渐成了地方公共场所,每逢特定日子,人们会游览曾公祠。皮锡瑞在戊戌年八月初七日记中写道:“卢文明至,出所定《阅书报章程》,在曾文正祠中。此事无弊。”缪荃孙在庚寅日记中写道:“遇竹云、云门,约同游黄鹄矶及曾文正公祠。”长沙的曾文正祠被称为浩园,每年元旦,或遇曾国藩诞辰、祭日,谒曾文正祠成为常事。曾国藩事迹还被搬上了戏曲舞台,孙宝瑄在戊戌年的日记中记载夜晚看《湘军平逆传》戏目的事情,并描绘了曾国藩的扮相,称“曾文正素衣而出,盖时方丁忧在家也。状貌魁梧,伶人冯志奎所扮”。

可以说,曾国藩在儒家要求下修成的学问、德行、功业,是他在晚清时被高度赞誉的根本原因,只要儒家文化氛围不变,曾国藩的正面形象就会屹立不倒。然而,彼时正是“三千年未有之大变局”,充满了各种变数,曾国藩的形象在辛亥革命到来之际受到了极大冲击。

辛亥革命时期的“汉奸”

曾国藩评价发生变化,最早可以追溯到戊戌变法时期。谭嗣同在《仁学》中对太平军和湘军的评价与朝廷“中兴之论”的观点很不一样,他认为太平军起义具有一定正当性,源于清朝“政法之不善”,太平军“苦于君官,铤而走险,其情良足悯焉”。谭嗣同并不认同湘军做法,批判他们“乘势淫掳焚掠”的暴行,提出“中兴诸公,正孟子所谓‘服上刑者’,乃不以为罪,反以为功”。孟子提出“善战者服上刑”,即善于打仗的人应该服最重的刑罚,在谭嗣同看来,这些镇压太平军的“中兴诸公”正是要“服上刑”的罪人而不是功臣。

谭嗣同对中兴诸公的评价在当时并非主流,直到几年后辛亥革命思潮兴起时,曾国藩的评价发生逆转,由于革命需要,曾国藩不再是“功臣”,成了替满人卖命的“汉奸”。革命党人陈天华在《警世钟》说道:“恨的是曾国藩,只晓得替满人杀同胞,不晓得替中国争权利。”

有些辛亥革命党人以太平军自比,或称其革命思想来源于太平天国运动,尤其是三民主义中的“民族”主义。孙中山曾自称“洪秀全第二”,称其革命的最初动机是幼年时与太平天国军中的老英雄谈话时产生的。1912年,黄兴也说:“我革命的动机,是在少时阅读太平天国杂史而起。”当时的革命党认为,太平军对清政府的战争是一场“反满”的民族战争或种族战争,辛亥革命的“反满”正是承接自太平天国。比如民国时的学者杜冰坡称:“中国之种族革命,洪扬革命种其因,辛亥革命收其果。”萧一山也说:“太平军为我国近代民族革命之壮澜,行动思想,均有源流可寻……然一线相承之民族主义,一瞥所见之民权、民生主义,均足以启后圣而开新运,为国民革命之先河。”

由于太平天国运动在辛亥革命中备受推崇,因此其对立面、镇压者曾国藩自然就处在了被打压和被攻讦的地位。孙中山在1904年也评价道,罗泽南、曾国藩、左宗棠、郭嵩焘等一帮湘军将领镇压太平军,是因为“不明春秋大义”,而“日陷于以汉攻汉之策”。同盟会的机关报《民报》在1906年第5期第1页中刊登了朱元璋、洪秀全、孙中山的人像,题为“中国大民族革命伟人肖像”,显然其用意是辛亥革命的“民族主义”追随至洪秀全、朱元璋那里。而在1907年的增刊中刊登出一幅漫画,丑化曾国藩、李鸿章、左宗棠,将三人化成人首兽身的怪物,取名为“过去汉奸之变相”。这种褒太平军而贬湘军的现象在当时就被人总结和评论了,梁启超提出:“曾文正者,今日排满家所最唾骂者也。”徐凌霄说:“清末革命党以排满相号召,乃于曾胡辈无恕词。”李肖耼说:“清末士人,倡言革命,詈曾、左如盗贼,以神圣颂洪、杨。”

在众多批判者中,章太炎尤为引人注目。他不仅是激进且坚定的革命者,也是一位功力深厚的学术大师,曾师从曾国藩的门人俞樾,他的言论在清末民初的知识界、学术界影响很大。首先,章太炎抨击曾国藩为“笃于清室之宗稷”的“民贼”,对国家安危毫无作用;其次,章太炎将曾国藩定为与外国势力的“勾结者”,批评其在镇压太平军时支持外国人组织的洋枪队,乃引狼入室之举,开启后来军阀借外国势力内战的先河;再次,章太炎批评曾国藩才能一般,认为其不世之功是依靠湘军诸将长期奋斗而来,自身并无多大贡献;最后,否定曾国藩被众人都推崇的品德和学术,称其醉心功名,投机取巧,只图封侯。章太炎对曾国藩的评价在知识界具有颠覆性影响,他否定了曾国藩是一位真正的儒者,提出其修身之道只不过是谋取声名权势的手段,从学理上将曾国藩与儒学切割。由于章太炎在学术上地位,他的评价影响深远,不仅直接影响到他的学生范文澜,而且直到现在仍有不少人延续他的观点。

如此一来,在辛亥革命宣传的语境下,曾国藩从“忠良名臣”的高位上被推到“汉奸元凶”的谷底。

值得注意的是,这一历史阶段中曾国藩虽然在政治宣传中被革命党人贴上“汉奸”标签,但这并非全社会的共识,在非革命党心中曾国藩的“宗儒”“良师”的形象并没有受到影响。很多人仍然在传阅曾国藩著作,仍然以其为榜样努力进德修业。

梁启超称:“曾文正者,近日排满家所最唾骂者也,而吾则愈更事而愈崇拜其人。吾以为使曾文正生今日而犹壮年,则中国必由其手而获救矣。彼惟以天性之极纯厚也,故虽行破坏可也;惟以修行之极严谨也。故虽用权变可也。”显然梁启超不认可“排满家”,即辛亥革命者,对曾国藩的评价,他认为假如曾国藩今日在世,必能拯救中国,对曾国藩纯厚的天性和严谨的修行给予极高赞誉。

梁启超虽未目睹过曾国藩,但从他那里继承不少东西。戊戌变法之败后,梁启超逃亡日本,无意中读起《曾文正公家书》,猛然自省,认为不如曾国藩之处甚多,决定讲求养心立身之道,制定日课五事:克己、诚意、主敬、习劳、有恒。显然是参考了曾国藩的日课。同时,梁启超还写起了日记,“以曾文正之法,凡身过、口过、意过皆记之”。他还发誓“自此洗心涤虑,愿别为一人”。梁启超提出曾国藩的日记是一种“兴奋剂”,“读之未有不怵然自振者”。从梁启超的日记中,可以看到他抄录了不少曾国藩日记和书信的内容,后来梁启超还专门集合曾国藩的名言警句编写成《曾文正公嘉言钞》,在序中称赞曾国藩是“盖有史以来不一二睹之大人也已,岂惟我国,抑全世界不一二睹之大人也已”。梁启超在20世纪初发表《新民说》,认为“欲维新吾国,先维新吾民”,要对国民性进行改造,他在全书中多次提到曾国藩,对其私德高度评价,对其为人处世高度肯定,号召民众学习曾国藩的困知勉行、励志克己,提出“曾文正集,不可不日三复也”。

钱穆也是这一阶段的典型代表。他本是一个敢于接受思想的人,中学时因读到谭嗣同的《仁学》愤而剪掉辫子,但是对曾国藩的评价却未受到太多谭嗣同的影响。辛亥革命间,钱穆正读高中,他记载过这样一个读书经历:某周六唱歌课,身旁同学带了一本《曾文正公家训》,钱穆取来阅读,“大喜不忍释手”,干脆跑到旁边教室读完后还给同学。然而那天因读这本书兴奋得失眠,次日一早便去书店找《曾文正公家训》,得到书店老板的赞许:“汝年尚幼,能知读曾文正家训,此大佳事。此后可常来,店中书可任意翻阅,并可借汝携返校阅后归回。”

从钱穆的经历可以看出,曾国藩家书家训等著作并没有因为辛亥革命党人的宣传而减少传播,中学生之间会传阅,书店中仍有销售,甚至年轻学生因为知道读曾国藩家训而受到赞许。除曾国藩家训家书外,钱穆还读曾国藩日记,并说:“余是时读《曾文正求阙斋记》,常念‘当自求己阙’。”钱穆还曾说过这样的话:“在我的青年时代,正是满清末年,当时的一般父兄师长,通常是以诸葛亮、王阳明、曾文正,這三位道德、文章、事功兼备的人物,作为勗勉子弟们师法的楷模。我一迳遵奉诸葛武侯的‘谨慎’,阳明的‘知行合一’,曾文正的‘紮硬寒,打呆仗’,作为做人的格言,生平受他们三位先贤的影响最深。”由此看出,清末时曾国藩在民众中的影响仍然不小,常与诸葛亮、王阳明等先贤相提并论。除激进革命派外,这一历史阶段大多数人仍然保留了晚清流传下来的曾国藩形象,注重其困知勉行、励志克己的品行。

即便某些辛亥革命志士,对曾国藩立身行事的风格也很推崇。比如宋教仁说:“曾国藩、左宗棠者起自布衣书生,而能摧陷大敌,人奉其宗。其是非无足论,观其风度,无忝于英雄,其民又乐为之致死。”蔡锷更是推崇曾国藩、胡林翼等中兴之臣,他把曾、胡二人的治兵言论辑录为《曾胡治兵语录》,在新军中推广,还称“曾、胡两公,中兴名臣中诤皎者也”。

总而言之,辛亥革命时期,革命党人在政治上以排满为目的,将曾国藩贬为走狗、汉奸,成为政治宣传的主流。但是在政治宣传之下,民众还是仰慕曾国藩的为人处世,仍然在传阅曾国藩著作。

而随着革命形势的变化,曾国藩的政治评价又发生了转变。

20世纪二三十四年代“传统文化的典范”

民国的革命风潮一过,尤其是1927年南京国民政府建立以后,在政治上曾国藩的形象又被高抬起来。这一现象在1920年代末就被时人观察到,“清末革命党以排满相号召,乃于曾胡辈无恕词。近岁,则党国要人始复以曾、胡相勖励,并引为治军、训属之范则……凡此之属,屡见于报纸记载,不遑备举”。这主要是国民党自身地位发生了变化,以及其所处的政治文化环境的改变而造成的。

首先,辛亥革命后,民国政府成立,1912年2月12日清帝退位,清政府统治正式结束,尽管以后有1917年张勋拥护溥仪的复辟闹剧,但排满的任务基本完成,满汉之间的民族矛盾不存在了。以国民党为首的国民革命军取得北伐胜利,1927年成立南京国民政府,1928年6月国民革命军进入北京,12月东北奉系改旗易帜,国民党领导的国民政府统一全国,至少在形式上。国民党的政治身份和地位发生重大变化,由之前的“破坏者”变成了“建设者”,由“革命者”变成了“执政者”。相比于代表破坏和革命的洪秀全,作为秩序的捍卫者和维护者的曾国藩,更适合此阶段国民党的政治需要。芮玛丽在《同治中兴》一书中就提到:“国民党于1927-1928年的掌权标志着革命旋律在党纲中占支配地位时代的结束……如果说国民党在其革命的年代里还曾把自己看成是伟大的太平军起义的后继者,那么掌权后的国民党则认同清代帝国政府及其表面上的成功。蒋介石和他的同事把同治中兴的成就归功于那个时代的英雄人物所具有的高尚道德品质以及对儒家社会进程的洞察,所谓的英雄主要是指恭亲王、曾国藩、左宗棠以及胡林翼。”

其次,20世纪三四十年代中国国内外政治氛围,使得人们重新审视曾国藩的功绩。彼时,民国面临着类似晚清政府19世纪五六十年代面临的“内忧外患”。“外患”,是以日本为主的帝国侵略势力,1931年日本发动九一八事变,侵略东北,后不断由北向南,侵入华北,直到1937年发动七七事变,开始全面侵华;“内忧”,是军阀混战。此时,以中国共产党为主的力量在多处发起的武装起义,建立红色政权。

1935年,一位署名“叶新明”的人在《政治月报(南京)》第三卷第二期发表《曾国藩研究》的长文。叶新明将日本的侵略比作咸丰年间的英法联军,将农民运动和起义比作“杨之乱”,如他所说彼时局面“有似曾公未出之时”。从统治者的角度来看,他们正需要像曾国藩那样力挽狂澜、拯救危局的人。因此,他号召“人人以曾文正自居,人人以不怕死不贪财自誓”。对于执政的国民党,曾国藩的政治意义越发凸显。

面对内忧外患,国民党推行“攘外必先安内”的方针,也溯源到曾国藩那里。1934年,国民政府行政院行政效率研究会筹备处创办的《行政效率》杂志刊登《曾国藩的用人方法》,其中写道:“曾国藩时代可以捧出孔子号召群伦,征讨‘发逆’,我们要如法炮制。”

再次,20世纪三四十年代中国兴起了文化保守主义之风,大力提振中华传统文化。这一方面是当时国民道德沦丧,想借传统文化中的君子教育来改善国民性,比如国民政府提倡的“新生活运动”,该运动虽名为“新”,实则回归传统,以四维八德教化人心,规范举止。另一方面是抵御西方各种文化思潮、意识形态入侵的要求,当时西方各种思潮向中国浸入,很多人对此惶恐不安,想借传统文化抵制外来文化。比如1932年,天津大公报在纪念曾国藩逝世六十周年时刊登郭斌龢的《曾文正公与中国文化》一文,开篇便对当时文化思想氛围表现出极重忧虑,称自曾国藩逝世以来的60年是中国“历史变化最剧之期”,“举凡学术思想、社会组织,莫不受西洋之影响而根本动摇,我国旧有文化处此危急存亡之秋”,他不禁发问,旧有文化前途命运如何?正是这种忧虑,让很多人重视中华传统文化,要挖掘传统经典,弘扬传统道德,而曾国藩形象也因此被赋予一些新意义。

第一,曾国藩被当作是中国传统文化孕育的典范人物。郭斌龢在《曾文正公与中国文化》中称“曾文正公,即我国旧有教育理想与制度下所产生最良之果之一”,在他逻辑下,曾国藩的出现至关重要,代表中国传统文化仍然能产生优秀人物,仍然有价值,也仍然可以继续存在发荣滋长,“文正之荣,亦中国文化之荣也”。而且,与西方政治家相比,他认为曾国藩是“以道德家而为政治家”,“才德俱备,文武兼姿”,更能体现中华文化的优越之处。

第二,曾国藩被当作为国民提升道德水平、改善劣根性的榜样。民国第一本曾国藩传记《曾国藩之生平及事业》于1935年出版,作者蒋星德认为,湘军能打败太平军“也不过因为曾国藩等克己唯严、崇尚气节、标榜道德、身体力行,造成一时的风气获得民心的爱戴”,因此他提出“曾国藩的时代诚然是过去了,而他的勤俭克己、知人善任的美德,以及其克限困难的方法、应付事变的手段、事业成败的过程,即使在现代,也不失其足供参考的价值的”。于是作者在全书下编重点论述了曾国藩的人格、品性和修养。1929-1930年,凌霄一士连载于《国闻周报》的《曾胡谭荟》文中也号召,暂时搁置曾国藩、胡林翼因时代使然而未明民族大义,转而详言他们的立身本末、文章行谊、学识智略、轶事遗闻诸端。

第三,曾国藩被当作捍卫中华文化的民族英雄。随着文化保守主义思潮的高涨,时人对“民族”和“民族文化”重新定义,辛亥革命时,民族问题局限在满与汉之间,辛亥革命处于“排满”阶段,曾国藩自然是助满攻汉的“汉奸”。19世纪20年代后期,国民政府完成统一,随着外国势力的入侵(如日本),民族问题成了中外问题,尤其是把传统文化当做抵御外来意识形态的堡垒时,崇尚源于天主教的拜上帝教的太平军就不是很好的榜样,而以捍卫儒教伦常为己任的曾国藩成了极佳的楷模。此时,不少人重新定义湘军与太平军战争的性质,提出这是一场“宗教之战”“文化之战”。

1930年,陈训慈专门发表《太平天国之宗教政治》,认为太平天国是建立在宗教基础之上,其政本、军令等一切全靠宗教维系,与民族思想无关。他称:“曾之理想,殆为人伦名教而战,而非徒为清室而战。湘军亦非一姓之军,而有如主义之军矣。”太平军的敌人,即湘军,是“参入有训练有思想之新军,排基教而护名教为其共同之信仰”。

王德亮专门写了一本《曾国藩之民族思想》来论述曾国藩的民族思想的表现,对“曾国藩为汉奸”论调进行回应,提出曾国藩平定洪杨,是维持名教;重刻船山遗著,是广布民族思想;提倡洋务,是图捍御更大之外侮。王德亮甚至推论出辛亥革命源头之一也是曾国藩的努力:“愚观湘军演变为淮军,淮军演变为北洋军,湘军崛起为满汉势力消长之关键,迨至北洋军,即与革命军合力推翻满清。”又称:“湘军崛起后,取满清实权而代之,撤退之湘军,大部分加入哥老会,从事革命运动,是皆与曾氏有直接关系也。虽未昌言排满,而以其事衡之,始终具有民族思想,则亦不容抹煞也。”

这种观点不是王德亮所独有的,萧一山也有类似观点,他称:“辛亥革命之所以成功的两种力量:一是会党,二是新军……湘淮军是平定太平天国的主力,曾为清廷苟延了五十年的命运,然而‘载舟亦能覆舟’,清廷的命运,还不是完结在他们手里么?况且在清廷号称中兴的时候,牠的实权,已大部转移于汉人之手。”他甚至提出辛亥革命一部分也是“曾国藩到李鸿章千千万万无量数的将士所培养出来的果子”。

由此来看,在这些知识分子重新定义下,昔日被定义为“汉奸”的曾国藩反而转变为了捍卫中华文化的“斗士”,一贯以“卫道士”姿态存在的曾国藩也恰恰成了他们在文化战线中的“战友”。正如德国史学家史泰格所说:“一旦出现用文化来表现的民族主义,太平军便不再成为楷模。相反,同治中兴的代表人物首先是曾国藩,成为民族英雄,因为他们捍卫了中国的传统文化。”

此外,在这样的政治文化氛围下,国民党高层人物的个人倡导,更是对“曾国藩热”起到了推波助澜的作用,尤其是蒋介石本人。蒋介石对曾国藩极为钦慕,不仅个人仿效曾国藩的日课坚持写日记,而且在公开演讲中时常引述曾国藩的话语,颂扬曾国藩的精神与事迹。1932年7月,蒋介石在召见江西各县县长时,训话一小时,其中第四点要求下属“待人、接物、处政、治兵,均应效法曾(国藩)左(宗棠),望从此努力奋发,一扫从前积习”。1936年蒋介石在中央政治学校训词时,为鼓励学生立定意志改变气质,就借用了曾国藩戒烟的例子强调了立志的重要性,并借用曾国藩的话:“古称金丹,余谓立志即金丹骨。”

蒋介石对曾国藩的推崇不局限于个人行为,也利用政治权力让各级国民政府学习曾国藩,甚至用曾国藩治兵之道和用兵之法来治军和战斗。1933年,蒋介石下令以《曾国藩全集》为中央政治学校的国本教本,要求学生熟背成诵。他还仿造蔡锷所编的《曾胡治兵语录》,亲自编写曾左语录,时常发给属下学习。在江西“剿匪”时,蒋介石还仿照曾国藩团队戡乱计划,于每县中组织保卫团,划数县为一区组织保卫师,准备“结硬寨,打呆仗”。1943年以蒋介石的名义发表的《中国之命运》是当时宣传国民政府统治思想的一本著作,其中“社会与学术风气之改造问题”一节将曾国藩列为中华历史中少有的能旋乾转坤、改造风气的大政治家,“曾文正行法主刚,而用人则重血性,尚器识。其于学术思想,则兼取宋学与汉学而归本于至诚;其立身行事,则本于慎独、主敬、求仁、习劳的精神。故湘军淮勇的成功,当然不是偶然的”。

当时蒋介石的反对者也对他推崇曾国藩有所记载,1949年6月发表在《新民报(南京)》报纸上的一文称:“蒋介石把曾国藩捧上三十三天,不论治军治家,处处奉‘曾文正公’为圭臬,在鄂豫皖湘赣‘剿共’的时候,曾大量印行《曾胡治兵语录》,颁给他的部下研究。提倡‘礼义廉耻’的‘新文化运动’,更是根据曾国藩的《原才》一文的理论。”

因此,20世纪三四十年代,在当时的政治文化氛围下,再加之蒋介石有意倡导,“曾国藩热”空前炽胀。

民国末期及新中国成立初期的“刽子手”

由于国民政府对曾国藩正面形象的高调颂扬,并且还将共产党比作“发匪”,因此,对曾国藩的评价成了国共两党的政治论战。在这一阶段共产党的宣传口径中,曾国藩形象被定格为“汉奸”“刽子手”“卖国贼”“军阀祖宗”等,这一方面是攻击国民党的政治现实需要,另一方面也是阶级史观的要求。

当时共产党主办的报刊中刊登不少文章,借批“曾”来批“蒋”。翊动在1949年在《新民报(南京)》发表《为什么蒋贼捧曾国藩》,提到:“特别是因为曾国藩是中国军阀建军的祖宗(在曾国藩之前,正规军为绿营,是统一的,他创始了湘军,才有了李鸿章的淮军,袁世凯的北洋军)。他的治兵方术,是反人民军队当时的仅有的办法。”1946年8月《解放日报》发表《蒋介石尊崇卖国贼曾国藩》一文,提出曾国藩是“最大的卖国贼”,“中国民主人士认为曾国藩是中国人民最大的叛徒”。

在这些文章中,影响力最大的是范文澜于1944年7月开始在延安《解放日报》连载的长文《汉奸刽子手曾国藩的一生》。范文澜曾介绍过此文的创作背景:“1944年我在延安时写的。曾国藩是近百年来反动派的开山祖师,而他的伪善乔装却在社会上有很大的影响。他的继承者人民公敌蒋介石把他推崇成‘圣人’,以为麻醉青年、欺蔽群众的偶像。为了澄清当时一些人的混乱思想,所以有揭穿曾国藩这个汉奸刽子手本来面目的必要。这篇文章便是在这种情况之下写出的。”在此文中,范文澜将曾国藩塑造为“封建中国数千年尤其是两宋以下封建统治阶级一切黑暗精神的最大体现者”,“又是鸦片战争后百年来一切对外投降对内屠杀的反革命的汉奸刽子手们的‘安内攘外’路线的第一个大师”;而曾国藩以往素被称道的理学修养,范文澜也称:“他精通极端专制主义也是极端奴隶主义的哲学——程朱道学,运用在言论上,就是满口‘诚’‘礼’‘仁义’‘道德’等字样;运用在行动上,就是极度的残忍,屠杀数千万中国人民,认为‘痛快’。”

范文澜笔下的曾国藩形象极为鲜明,此文后来出了名为《汉奸刽子手曾国藩的一生》单行本,被收录到范文澜写的《中国近代史》一书中。范老对曾国藩的评价为之后30年中研究曾国藩定下基调,以后基本上以此来解读和宣扬曾国藩。20世纪60年代的教科书中对曾国藩的评价是“镇压农民起义的刽子手,阻挡历史车轮前进的反革命头子”。1965年的《辞海》写道,曾国藩“以封建地主的卫道者自居,勾结外国侵略者,镇压中国人民革命,为中国近代史上反动人物的典型”。在新中国成立至改革开放前,曾国藩也逐渐不再被人关注,这三十年左右的时间里,只有五种著作出版,论调也都是全盘否定。

1990年代后的“成功大师”

改革开放后,尤其是20世纪90年代以来,曾国藩又回到了大众视野中,对他的研究、阅读和评说越来越多,掀起了“曾国藩热”。此阶段曾国藩的形象发生很大变化,一改之前30年的全盘否定。

对这一时期曾国藩形象影响最大的,莫过于1990年编辑兼作家唐浩明出版的历史小说《曾国藩》。这套集历史性与文学性于一体的小说深受人们喜爱,一经出版,广为畅销,很快突破百万销量,截至2014年该书被全国近20家出版社出版了近30个版本,其后又被制成有声书、广播剧、讲课稿等音视频产品在各互联网平台传播,直到现在该书及其衍生品依然畅销。很多人受此书影响,形成了对曾国藩的新印象。唐浩明本着遵循历史本来面目和人性基本逻辑,还原了“真实”曾国藩,着重表现其儒学精神,将他塑造成了“传统知识分子的人格典范”“封建社会末期统治阶级内部最后一个道德完人”。虽然唐浩明在采访中称:“曾国藩这个人既不是圣贤完人,也不是十恶不赦的罪人,他是中国近代史上一个充满了深刻内核的悲剧人物。”但是小说《曾国藩》有意、无意地塑造出的曾国藩形象更倾向于“立功立德立言”的“完人”,读了该小说的人大多都会在同情曾国藩悲惨遭遇的同时,更倾慕其个人的道德品质。

唐浩明书写《曾国藩》的做法具有开创性,回避对其政治定性,变政治批判为纯文化创作。他为后来者提供新思路,之后很多书籍和文化产品专注叙述曾国藩的传记、所做的事迹和所说的话语,比如朱东安的《曾国藩传》、董丛林的《曾国藩传》、张宏杰的《曾国藩传》、隋丽娟的《晚清举人传:曾国藩》等。正如晚清民国以来基本达成的共识,曾国藩是儒家文化产生的优秀人物,一旦抛弃政治评判,其道德修养、为人处世、治学为官等正面内容势必然受到人们的重视。因此,这些曾国藩传记沿着唐浩明的思路,基本上对曾国藩进行肯定。久而久之,甚至形成了曾国藩“完人”“圣贤”的刻板印象。

唐浩明的书籍直接引发了“曾国藩热”,人们热衷讨论曾国藩经久不衰,一直持续到现在。很多文史研究者、作家,甚至媒体人、政商界人士等也投入到这股热潮中,其热度随着书刊、广播、电视、互联网及移动互联网等媒体形式的迭代而不断加强。而有意思的是,此时曾国藩的形象被更多地塑造为“成功者”“成事者”“成功学大师”等;此标签下的细分形象还有擅长权势的厚黑学大师、左右逢源的情商高手、善于弥缝的文案大师,以及管理高手、家庭教育专家、相面者、善用人者等等,总之在各行各业都能成功的人。反映此主题的书籍可谓汗牛充栋,如《曾国藩成大事的九九个方略》《曾国藩谋事方略》《曾国藩成功学全书》《曾国藩教子经》《曾国藩修身与用人之道》《大师曾国藩讲管理》《曾国藩成就一生的49个方圆》《曾国藩用人智慧全鉴》《成事》等。以这些书籍内容为基础,还改编为图文音视频节目在广播、电视、互联网等平台传播。

为什么在1990年代后“曾国藩热”持续高涨?为什么其“成功者”形象在这一时期被凸显出来呢?

首先,改革开放后思想解放,对文化领域的干预减少,很多内容创作者不再以单一的视角为出发点进行创作,搁置定性,尝试还原历史人物的多面性。此时,曾国藩受儒家文化培育的良好道德品行就自然被人们关注到,其“君子”“贤者”等形象再度凸显。这一形象本就有着传统,晚清时曾国藩“为将为相为师”“立功立德立言”的“完人”形象初见端倪,民国三四十年代得到强化,到20世纪90年代后又得到复兴。当然,曾国藩这一形象的复兴也不是一帆顺风,改革开放初期当《曾国藩全集》要出版时,有人批判问道:为什么要公开为“反革命头子”立传?而唐浩明的小说在湖南出版时最初也被定为“敏感书籍”,还是湖南省新闻出版局所有局领导共同签字“放行”后才得以出版发行。

其次,1990年代起,中国经济高速发展,社会蒸蒸日上,到处都蕴藏着“成功”机会,人们迫切渴望成功。如吴晓波在《激荡三十年》中所说:“人们变得越来越实际,如何尽快地改变自己的生活状态,如何发财致富享受生活,成为一个公开而荣耀的话题。”于是,“成功学”大行其道。曾国藩的成功、成事满足当时人们想成功的需求,人们以曾为榜样,希望学习他的成功之法获取成功。甚至,人们愿意将曾国藩塑造成为一个比平常人更笨的人,经典例子就是盛传他连篇简单古文都背不会的故事,以此来说明只要努力,即使如曾国藩之笨,依然可以成功。在曾国藩成功之路中,人们更愿意看到他“又笨又慢”的样子。此阶段关于曾国藩成功学的书籍大行其道,同时这些书籍也强化了曾国藩成功者的形象。而且,很多政商界的成功人士也起到推动作用,他们在朋友圈内分享着曾国藩的成功,号召大家向曾学习。曾国藩在政商界的圈层内尤为受推崇,有成功人士背书,曾国藩在大众心中成功者形象更强化了。

第三,21世纪全社会对国学、国潮的倡导也带动了曾国藩热。这与民国时期三四十年代抵御西方文化入侵而倡导传统文化的逻辑类似,曾国藩是中国传统文化的代表,因此这波国学热潮又为“曾国藩热”加了把火。

由于晚清民国时期已经对曾国藩等中兴之臣进行了充分讨论,20世纪90年代至今天这一时期的曾国藩形象并未有太多新突破,现在关于曾国藩的评价几乎都可以在晚清民国时期找到源头,只不过某些形象通过现代大众传媒、互联网科技等手段,在迎合当下社会心态的基础上进行了放大。其正面形象被放大到“成功学大师”的同时,某些负面形象如汉奸、刽子手、卖国贼等也没有消失,依然在很多人心中根深蒂固。因此,目前对曾国藩的评价仍然呈两极分化态势,正如章太炎所言“誉之则为圣贤、谳之则为元凶”,于是“半个圣人”的论断就产生了。

将孔子、王阳明与曾国藩称为“两个半圣人”的说法并不是梁启超提出来的,而是当今互联网的内容产物。检索过往报刊库,均未查到“两个半圣人”或“曾国藩半个圣人”的说法。在“读秀”文献资料库中,2010年以前出版的书籍报刊中从未出现类似说法,2010年以后才逐渐出现,2020年后逐渐增多。2013年叶雷在《精神贵族王阳明的俗世传奇》一文中说:“各种文章都说,中国历史上立德、立功、立言三不朽的圣人,只有两个半,曾国藩是半个没有争议,王阳明是其中的一个也没有争议,至于另一个,有的说是孔子,有的说是诸葛亮。”此文不仅说明了“两个半圣人”具有两个版本,更说明在2010年前后此说法大行其道,而2015年以后随着公众微信号、百家号等自媒体兴起,“两个半圣人”的说法呈井喷式出现,大量自媒体在复制这一说法。

目前笔者尚未找到“两个半圣人”说法的源头,2012年有人在“百度知道”提问:“‘立德、立功、立言都很显著的有两个半人,两个是指诸葛亮、王阳明,另半个指曾国藩’这话是谁说的?”有人回答:“这些说法都是众口相传,没有明确出处。”2015年之前,没有发现有人将两个半圣人的说法与梁启超联系在一起,多称为“众口相传”。2018年,当有人再提此问题时,就有人回答:“应该是梁启超。”接着引出梁启超对曾国藩赞誉的话“岂惟近代,盖有史以来不一二睹之大人也已;岂惟我国,抑全世界不一二睹之大人也已”。回答者并未指出梁启超说过“半个圣人”的原话,而是通过梁启超曾经高度赞誉过曾国藩而进行的推测。若真按照梁启超所评价曾国藩为“全世界有史以来不一二睹之大人”,可能曾国藩还在王阳明之上。此后,尤其是2020年后,网络上逐渐将“两个半圣人”与梁启超联系起来,大量自媒体撰文直接就写“梁启超说”。

其实将曾国藩与王阳明、孔子、诸葛亮等人相比,颇有历史渊源。前引钱穆所言,即可见清末就流行将诸葛、王、曾三人合称为“立德(道德)立言(文章)立功(事业)”了。民国时期,人们更流行将王阳明与曾国藩合称的做法。比如蒋介石就同时推崇两人,常将两人精神事迹讲给下属听。很多学者也比较王、曾两人,比如曾与钱穆为同事的民国史学家胡哲敷称:“五百年来,能把学问在事业上表现出来的,只有两人:一为明朝的王守仁,一为清朝的曾国藩。二人都是以书生而克平世乱,都是在千辛万苦中,把学问事业磨炼成功,都是戎马倥偬之间,读书为学不倦。”胡哲敷所说的“五百年来学问在事业上表现出来的只有两人”很容易被人简化为“五百年来只有两个圣人”。提到圣人,中国文化中不能忽视孔子,因此人们愿意把孔子、王阳明、曾国藩三者并提。

不过,为什么曾国藩最终没有像孔子、王阳明那样成为“完全”圣人呢?有两种解释。一是就“立言”方面,有不少人认为曾国藩在哲学、思想上不如王阳明,著书不系统,也没有王阳明那么多创见,“三不朽”中少了“立言”一不朽。其实这种思想早在晚清时王闿运给曾国藩的挽联中就表达过。另一种解释则是“立德”方面,曾国藩形象呈两极化,时而被推为圣人,时而被贬为元凶,但凡有人称其为“圣人”,必有人举出其“汉奸”“走狗”“屠夫”“卖国贼”等不符圣人的形象,因此二者折中,为圣去一半,为反对者留下空间。

曾国藩本人经历丰富,涉足诸多领域且都有一定成就,是一个“厚度”极广的人物,其所做之事对历史产生重要影响。对比同时代人,他比当时同为道德楷模的倭仁等人,具有较强的实干性和功绩,而比具有相似功绩和实干性的李鸿章、左宗棠等人,又有较强的道德、学问等方面的造诣。因此他确实是个全面的人物,堪称中兴名臣之首,历代备受关注。而且,他留下了丰富的资料,可讨论内容也很多。因此,直到现在,曾国藩及其相关历史都是热议话题。每个历史阶段根据自身需要,对他评价不同,塑造出了不同形象。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~