有消息称,反映抗日战争题材的长篇小说《战争和人》将被改编成电视剧,令人倍感期待,不过,这一切,这部作品的作者、著名作家王火先生本人看不到了。

11月23日晚10点多,封面新闻记者从知情人士处获悉,著名作家、茅奖作品《战争和人》作者王火在成都逝世,享年103岁。

王火(摄影:朱建国)

一个月前出席天府书展

见证《火铸文心:王火传》出版

就在一个月前,王火还在家人的陪伴下,坐轮椅来到位于成都新会展中心的天府书展主会场现场,出席“百年火铸·文心永续——《火铸文心:王火传》新书发布会”。

当时96岁的李致也专程前来,两位老人一见面便紧紧握手。成都深秋的小雨淅淅沥沥,并未驱散暖意,场馆内弥漫着跨越岁月的深情。首发式结束后,王火和李致两位世纪老人,在大家的护送下离开会场。临别时,两位坐在轮椅上的老人,紧紧地握着彼此的手,诉说着保重。这也是王火最后一次在公开场合露面。

王火(右)与李致在天府书展上(摄影:封面新闻记者吴德玉)

他以《战争和人》谱写民族史诗;他投身出版,是新中国文学事业开拓奠基人之一。由中国言实出版社、四川文艺出版社共同出版的《火铸文心:王火传》生动展现了他从抗战时期以笔为枪,到投身出版、甘为人梯的丰富历程,呈现出一代知识分子的责任、担当与不朽文心。这部传记不仅是王火个人的生命史,也是一代中国知识分子风骨与文心的生动写照。

《火铸文心:王火传》

在本次新书发布会上,中国出版协会理事长邬书林在致辞中深情回顾了王火先生与中国出版事业共同成长的历程。他指出,王火先生的百年人生,见证并参与了中国现当代出版事业的发展轨迹,“从战火纷飞的年代到改革开放新时期,王火先生始终秉持着‘出好书、出人才’的出版理念,这种文化坚守在出版业转型发展的今天显得尤为珍贵”。

令人感动的是,在这场发布会上,每当主持人念出“王火”的名字,老人便下意识地试图从轮椅上站起来,向大家挥手致意,惊得工作人员赶忙俯身安抚。发布会结束后,面对不断涌来合影、签名的读者,坐在轮椅上显得虚弱的王火先生,始终欣然应允。见到熟识的老友,他多次主动伸手相握。当马识途先生的女儿马万梅走到跟前,王火眼眶瞬间泛红,两人紧紧相拥——那一刻,他一定想起了那位缺席的挚友:马识途。

王火与马识途

当天,王火女儿王凌女士向封面新闻记者透露,“父亲前些天还在住院,刚回家不久。”虽然年事已高、身体虚弱,但这份执意出席新书发布会的坚持,足见103岁王火对这场相聚的珍视。出席这场发布会不久,王火先生就住院了。王凌女士也向封面新闻记者透露王火先生身体状况不佳,“爸爸住院了。”

王火(前排右1)(2025年10月18日,天府书展上)

最早报道南京大屠杀案审判的记者之一

人生如蚌,经历如沙。王火将颠沛流离、百味杂陈的过往,视作“宝贵财富”,从中“深刻感受社会、思考生活”。王火原名王洪溥,其父王开疆毕业于日本早稻田大学法科,曾为政法界要人。童年时,他居住的上海小东门裕福里,与章太炎、黎锦晖等名人为邻。然而六岁时父母离异,他随父迁居南京,“自此陷入情感上的贫瘠,步入压抑而寂寞的少年时光”。这段心路,被他写入童年自传《失去了的黄金时代——金陵童话》。

1937年,抗战爆发,王火随家人自南京一路辗转至香港。1942年,王火怀揣抗日热情,只身从上海奔赴西南。一路穿越封锁线,躲枪声、越山岭、渡江河,辗转河南、陕西,终于抵达四川江津。途中一度与家人失联,生死未卜。谈及当年决心,他说:“那时人人都满怀抗日热情,我做这决定,几乎无需考虑。”后来,他进入在重庆的复旦大学新闻系。

1944年考入复旦新闻系后的王火,受教于战地记者萧乾。他从老师身上学到:“新闻生命短暂,但记者应努力使其成为持久的历史记录。”王火曾说:“我当年的理想并非成为作家,而是如萧乾、恩尼·派尔那样,成为战地记者,为正义鼓呼。”1946年,尚在读大三的他已成为多家报刊特派记者,发表《匮乏之城——上海近况巡礼》《我所看到的陇海线》等通讯,日益成长为优秀记者。“曾有读者来信称我为‘教授’,其实我尚未毕业。”

王火是最早报道南京审判与大屠杀案的记者之一,率先采访了身中37刀仍勇敢出庭作证的幸存者李秀英。1946年2月,他赴南京采访战犯谷寿夫审判。庭上,李秀英以围巾半掩面庞,毅然作证。庭后,王火专访她,并以笔名“王公亮”发表长篇通讯,震动一时。后来,李秀英也成为《战争和人》第一部《月落乌啼霜满天》中“庄嫂”的原型。

1948年,王火以优异成绩毕业并留校任教。此时他获美国哥伦比亚新闻学院全额奖学金,却选择留下。“新中国即将成立,我愿与众人一同见证、一同建设,不愿错过。”

天府书展上,王火给读者签名(2025年10月18日,摄影:封面新闻记者张杰)

眼睛受伤后写就《战争和人》

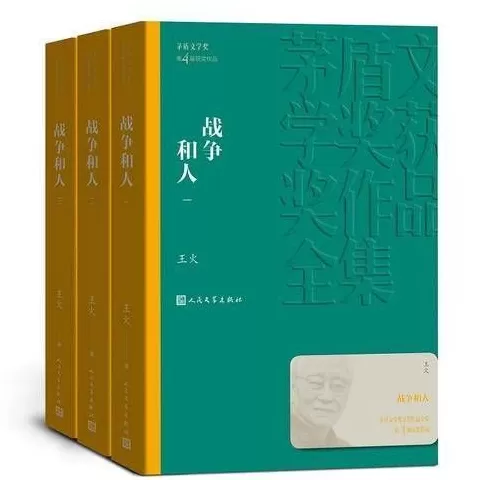

1993年,凝聚王火半生心血的长篇小说《战争和人》由人民文学出版社出版。作品以童霜威、童家霆父子抗战历程为主线,展现1936年至1946年间中国社会风貌,气势恢宏如史诗。该作先后荣获郭沫若文学奖、人民文学奖、国家图书奖,入选“世界反法西斯文学书系”及“中国新文学大系”。1997年,《战争和人》三部曲获第四届茅盾文学奖。

鲜为人知的是,该系列第二、三部是王火在眼睛受重伤后完成的。1985年5月,他为救一名素不相识的坠坑女孩,头部重伤致左眼失明。此后写作,他需戴四百度的老花镜,再加放大镜,以手持笔,以掌压纸,艰难写作。

《战争和人》

情意一生:收获真挚爱情与友谊

在人民文学出版社出版的《战争和人》扉页,印着王火与爱人凌起凤的合影。王火著述逾600万字,他说,“每一部作品都应该有她的名字。”

凌起凤原名凌庶华,1924年出生,其父是辛亥革命元老、著名爱国人士凌铁庵。1942年,王火与凌庶华相识,双方坠入爱河。1948年,两人订婚。中华人民共和国成立前夕,凌庶华随家人去了宝岛台湾,两人分别4年,一直靠书信往来。1952年,凌庶华为与王火团聚,作别家人,一个人取道香港,制造自杀假象,并改名凌起凤,回到上海,与王火团聚、结婚。

多年后再回忆,王火说,“她做的那件事风险极大,而且她当时已拥有很好的生活,都毅然放弃。”王火为此还创作过一个电影剧本《明月天涯》,就是以妻子凌起凤冲破种种障碍与自己团聚的故事为原型。

2011年7月,凌起凤在成都去世,享年88岁。记者前往王火家中探访,看到刚刚失去老伴的王火,神情憔悴,沉浸在悲痛之中。当时,他的书房里到处都放满了还未开封的书籍包裹,连摊开的诸多杂志,都不曾动过。“她此前住院的时候,我陪住。基本三年我都在医院里生活,很少回家。所以书桌什么的,都几乎没怎么动过。”谈到爱人,王火难抑激动,泪眼泛光,声音哽咽,“拥有完美的爱情和婚姻,是我今生最大的收获。如果没有这个保障,我这一生,估计都走不到现在”。

2018年封面新闻记者张杰采访王火(左)

与马识途情谊甚笃

淡水之交几十春,潭深千尺比汪伦

性情温和、真诚的王火,在文坛有不少好友。他与作家马识途、出版人李致交情甚笃。马识途生于1915年,王火生于1924年,李致生于1929年。按生长地来说,马识途是重庆人,王火是江苏人,在上海、南京长大,李致是四川成都人。虽然来自不同的地方,但命运让他们都在成都定居生活,并成为至交好友。三人一起经过很多不容易的时光,价值观、人生观高度相通。

王火(左)、李致(中)在天府书展(2025年10月18日)

王火曾说,“马老比我大10岁,对我是亦师亦友。”在认识马老本人之前,王火早就读到马老的作品。那是20世纪60年代末,王火就在杂志上读到马老的小说《找红军》《老三姐》。“我当时只知道,这是一个老同志写的,搞地下革命工作。一看作者名字叫‘马识途’。名字好记,就记住了。”1983年,王火从山东教育系统来到四川从事出版工作,与马老得以正式认识。两人一见如故,谈人生、文学,非常投契,大有相见恨晚的知音之感,同声相应同气相求。

2017年8月4日王火(左)与马老(右)(摄影:封面新闻记者张杰)

马老(右)与王火(左)拥抱(2022年夏,马老家人供图)

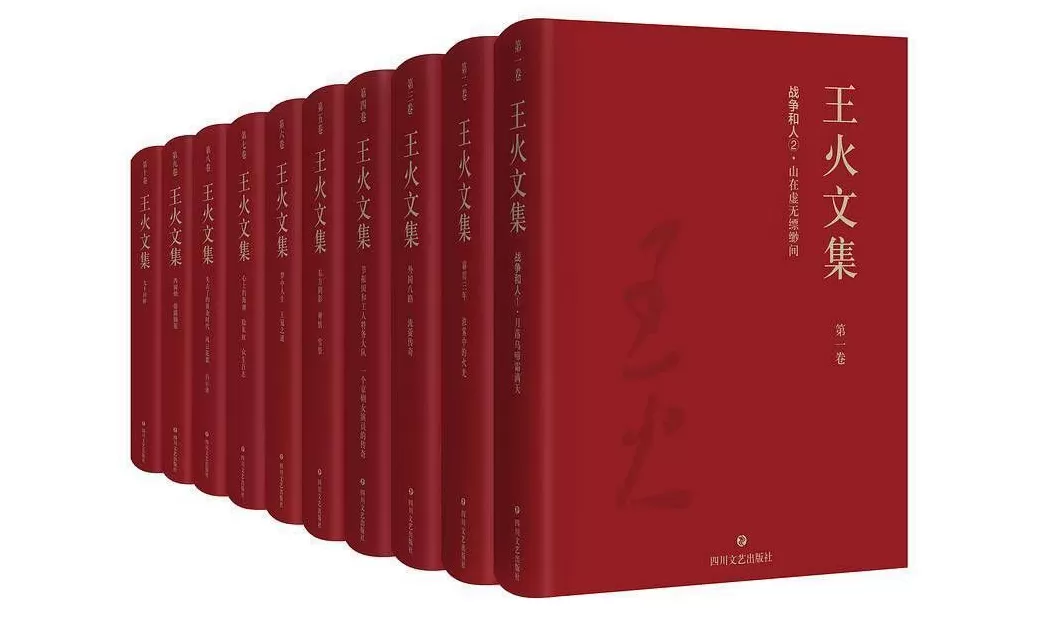

2017年8月4日,10卷680万字《王火文集》(四川文艺出版社),在成都举行首发仪式。当时103岁的马识途上台发言,讲述了他与王火的深厚友情。马老说,“我和王火同志的感情心心相印,是知心朋友。”马老还朗诵了一首七律诗,用李白和汪伦之间的感情来形容他和王火之间的情感,“淡水之交几十春,潭深千尺比汪伦。同舟共度风雨夜,相见无言胜有声”。

《王火文集》

2024年3月29日早上,王火女儿王凌拿了一份当天的《华西都市报》放在爸爸面前。此时的王火已经跨进百岁高龄了。他看到报纸头版上有一个人的头像,模模糊糊,就问女儿,“这是哪位啊?”女儿告诉他,是马老,马老昨天过世了。听到此言,王火的眼泪马上就下来了。他让女儿帮他拨打李致的电话,一拨通,还没说什么,两人分头对着电话哭起来了……

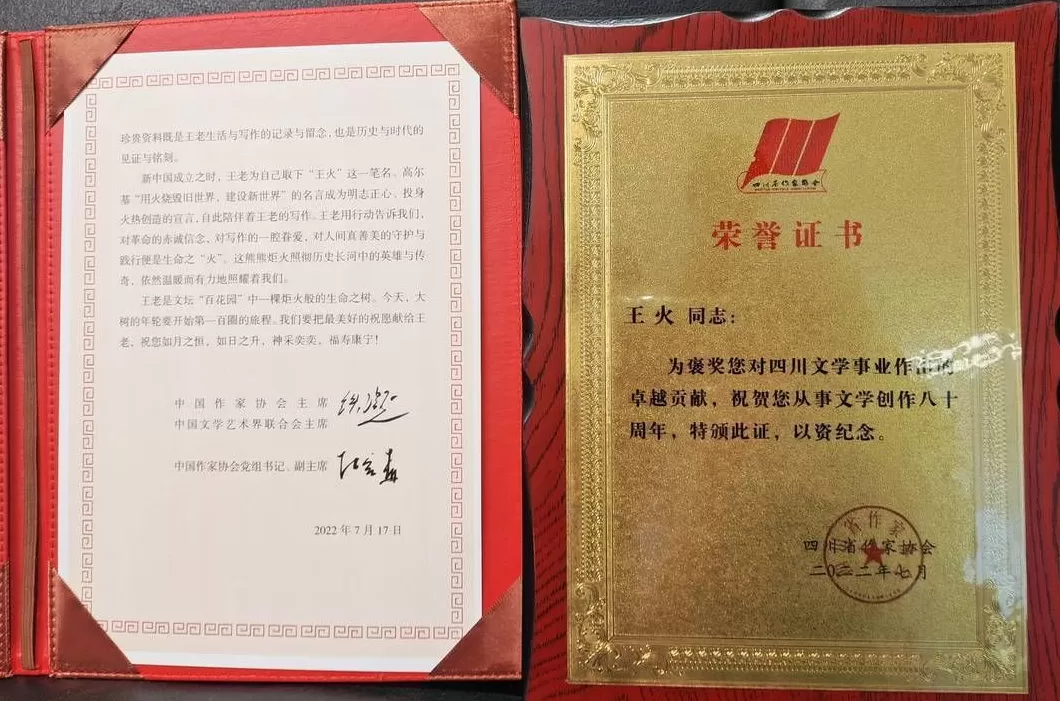

王火先生荣誉证书

封面新闻记者2018年对话王火:“《战争和人》中确有很多我自己的影子”

时间:2018年8月

地点:王火成都家中

封面新闻:从气质上可以看出,你一定接受过很好的家庭教育。请你谈谈你少年时代的家庭氛围呢。

王火:我父母在我六岁的时候离异了。我和哥哥被判给父亲,妹妹被判给母亲。因为缺少母爱,我的童年生活感到很寂寞。我每天有很多时间,是与父亲的秘书在一起。要么我就在院子里晃荡,思念妈妈。后来父亲再婚,继母吴德芳对我很不错,她是北师大教育系的毕业生。她常给我讲一些世界名著,比如《爱的教育》之类的,对我影响很大。父亲有父亲的书房,继母有继母的书房,我有我的书房。继母还在我的书房里专门摆了商务印书馆出版的一套“小学生文库”。好几百本,薄薄的小册子,天文、地理、小说、散文,什么都有。我哥哥则另外有一套“中学生文库”。我父亲也是个爱读书的人,他书房里一面墙是木箱装的二十四史,我没事时常跑到他的书房里去翻书。当时的我,还看不懂《三国演义》《西游记》,但书里的绣像画、插图,我很喜欢。总体来说,幼年时我受到的家庭教育是很好的。

封面新闻:你少年时代的理想是什么?

王火:六七岁时,我经常看到很多兵穿着军装,拿着刀列队在上海街头走过,唱着“打倒列强,打倒列强除军阀”的歌,非常威武,心里非常羡慕,很想长大后做个军人,勇敢地像个英雄般在沙场上打仗;后来由于看了《金银岛》《人猿泰山》《瑞士家庭鲁滨逊》等许多小说、故事和电影,就又想做一个航海家,日夜航行在惊涛骇浪的海上;我还想过学农业经济,因为中国是农业大国,我觉得我学这个对国家有点好处。当我在重庆读书的时候,学校里发生了一起中毒案。很多同学吃早餐时中毒被送进医院,经化验是粥里放了砒霜。那天我睡懒觉没去吃早饭,于是参与了抢救同学的工作,目睹医生看到穷的学生不好好抢救的行为非常气愤,就写了一封批评稿投给《江津日报》,很快被刊出,产生了很大的社会影响。我于是觉得为人民做口舌还是好,可以为老百姓讲话。从那时起,我就埋下了学新闻当记者的心愿。

封面新闻:曾经从事新闻工作的经历,对你后来的写作有怎样的影响?

王火:新闻记者的职业当然给我带来了非常深厚的生活积淀和锻炼提高文笔的机会,也让我对文学创作的兴趣更加浓厚。1944年,我开始在报纸副刊上发表小说,比如像《天下樱花一样红》《墓前》这些,都是很多素材在我头脑里,想要喷薄而出地爆发一样。所以我下决心要写一部史诗性的作品,才有了后来的《战争和人》。

“小说中确有很多我自己的影子”

封面新闻:以抗日战争为背景的小说《战争和人》里的人物设定,与你的实际家庭状况有相像之处。这本书是不是带有一定程度的自传色彩?

王火:我经历了抗战,过敌人封锁线,轰炸、炮火袭击、灾荒……都有经历,生活积累太丰富了,我所写到的地方,都是我去过的,我书中写到的人物凡用真名真姓的,都必定是我见过的或认识的。没见过的人我不写,没到过的地方我也不写。我只有一个目标,就是尊重历史。我在沦陷区待过,在大后方待过,从1944年就同地下党有联系,对沦陷区、正面战场和解放区战场都比较了解,书中的人物都是我接触过的。我写了一百多个人物,各有各的样子,是有生活的,不是胡编乱造。但小说毕竟不同于报告文学,艺术渲染和加工是必要的。不过,小说中确有很多我自己的影子。或者说,如果我没有那些真实的经历,肯定写不出这部作品。

封面新闻:你自己怎么看待《战争和人》这部作品?觉得它能代表你的文学创作吗?

王火:《战争和人》里包含了我最关注的事物和价值,也体现我的文学风格,是我花费时间和精力最多的一部,它再不能代表也就没有能的了。

“拥有完美的爱情和婚姻,是我今生最大的收获”

封面新闻:在你眼中,妻子是一个怎样的人?

王火:她小时候生活在很富裕、社会地位很高的家庭,受到很好的教育。她有学问有教养,既可执教,也可为文,然而她为了全身心地协助我,放弃了很多。她无微不至地照顾我,是我的“大后方”。而且,我每写出一部作品,她总是我的第一个读者,给我提了很好的建议。可以说,她为我付出很大。拥有完美的爱情和婚姻,是我今生最大的收获。如果没有这个保障,我这一生,估计都走不到现在。

封面新闻:你和妻子既是爱人亦是知己,相濡以沫几十年,恩爱如初,风雨同舟,令人羡慕。有没有什么夫妻相处之道的秘诀,可以与现在的年轻人分享的?

王火:我和她相伴多年,几乎没有吵过架,也没有什么秘诀,就是两人很要好,我很爱她,她也很爱我,彼此可以谈心里话。我们几乎没有意见不同的时候。没有夸张,我们还真的没有红过一次脸。也许是因为经过大风大浪才走到一起,非常不容易。于是生活琐事带来的小争论,都显得微不足道,完全不会放在心上。

封面新闻:你在上海出生,又在南京、重庆、北京、山东临沂工作生活过。1983年来到四川成都工作、生活。现在,在这些城市中,你觉得最有感情的、印象最深的是哪一座?

王火:坦白说,印象最深的还是上海和南京,毕竟我在上海出生,在南京有珍贵的童年回忆。但四川成都是迄今为止,我居住时间最长的城市,称得上是我的第二故乡。我交了很多本地朋友,感情很好。四川人待人热情,性格活泼。这个地方很养人。我爱人去世后,在上海的几个妹妹怕我孤单,多次邀请我回上海居住,但是我都拒绝了。一方面,我在成都已经住了几十年,感觉很舒服,而且,因为她(指了指屋里摆放的爱人照片)还在这里,我要在这里陪陪她。

“遇到阻力的水流,往往更能迸溅出美丽的水花”

封面新闻:你最喜欢哪些小说和作家?对你影响比较大的文学作品是哪些?

王火:我很喜欢看长篇小说。雨果就是一位我喜欢的作家。《悲惨世界》写得很特别,如果交给其他的编辑,这本书中间可能有六万字都不会被发表——滑铁卢之战。你看,这么长的篇幅,游离于主线故事之外,但写得那么好。在我看来,这六万字是军事文学的标杆。我在写《战争和人》时,也学了他一下,但是学得不好。俄罗斯的文学我也很喜欢,像托尔斯泰、果戈理,还有《静静的顿河》我也很喜欢。

封面新闻:除了读书,你还有哪些兴趣爱好?

王火:我很喜欢看电影。我在上海电影制片厂待过三年,担任过审片的工作。我现在年纪大了,也看不了。我最喜欢文学片,文学名著改编的片子,滑稽片我也看,像卓别林的片子。

封面新闻:你一生充满了动荡,经历了混乱的时代,也遭受了很多苦痛折磨。如今你是如何看待过去的这些经历?有没有什么人生的智慧可以与读者分享的?

王火:事情都是有两面性的。一方面,在大时代的背景下,我的一生确实充满变动,尝遍各种滋味。时代潮流与个人际遇共同推动的丰富经历,是我一笔宝贵的财富,可以让我更加深刻感受社会、思考生活。岁月像流水,在流动的过程中,会遇到阻力,但是流水不会停止,它会另外找一条道路,继续前行。而且,遇到阻力的水流,往往更能迸溅出美丽的水花,具有平常所没有的动人之致。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~