南北朝的车驾制度,一方面被隋唐王朝继承,另一方面经由朝鲜半岛,对日本列岛产生了巨大影响。尤其是牛车,成为平安时代的贵族喜爱之物,扎根于近代以前的日本,被载入松平定信《舆车图考》(原书刊印于1804年)等优秀的典章制度书籍。二战后,远藤元男、樱井芳昭等以从古代到近现代的车为研究对象的通史亦已刊布。但研究者多将牛车视为国风文化的代表,讨论范围局限于某一国的历史。

古代日本的牛车有两种:一是被用作板车的“拉货牛车”(うしぐるま),二是贵族乘坐的“带篷牛车”(ぎっしゃ)。本文将立足于中国史的视角考察古代日本的牛车。

用于搬运货物的牛车

3世纪的《三国志·魏书·倭人传》谓:“其地无牛马虎豹羊鹊。”弥生时代的出土资料中,亦不见先民已经开始饲养牛马的确切证据。然而,一般认为,最晚至5世纪,牛和马已经由朝鲜半岛传入日本列岛。

关于古坟时代的马和马具,考古资料有很多,从各方面进行讨论的研究正在不断积累;相反,有关牛的研究却并不多见。其中,基峰修汇总了近畿和千叶县的古坟出土的14例牛形埴轮,认为先民多将它与马、狗、野猪等动物埴轮搭配在一起进行排列。而且,马形埴轮,表现的是装有马具的鞍马,配有马丁的例证不少;与此相对,除了兵库县船宫古坟有带鼻环的牛形埴轮出土外,牛形埴轮未装器具,看起来亦不像是用来拉车、挽犁或搭载货物的。有关古坟时代牛的使用情况,仍有继续探讨的必要。

一方面,《日本书纪》履中天皇五年条载有车持君将筑紫部之居民征调为车持部的说话。另一方面,在《新撰姓氏录》中有以下传说:车持氏属上毛野氏一族,雄略天皇时期,因献上乘舆而被赐予车持公之姓。对此做过考证的远藤元男认为,在5-6世纪,人们使用的不是马车或牛车,而是人拉的车。

在日本,尽管5世纪骑马活动已然出现,但车的传入则相对滞后。主要原因可能如下:当时,在中国中原地区,作为身份标识的车马已经式微,而日本列岛平地较少,道路设施不完善,因此,车马自不必说,甚至连搬运货物的牛车使用起来都不方便。然而,据史书记载,646年,高句丽在准备与唐朝作战时,曾使用大量车运送军事物资;662年,新罗在与高句丽作战时,动用了2000多辆车,运输4000石米。那时,日本亦修建了大和三道(上道、中道、下道)以及横大路等直线道路,它们构成营造藤原京、平城京的标准,故可以推测,在防御唐王朝、新罗以及都城的营建方面,牛车已被当时的日本人大规模使用。

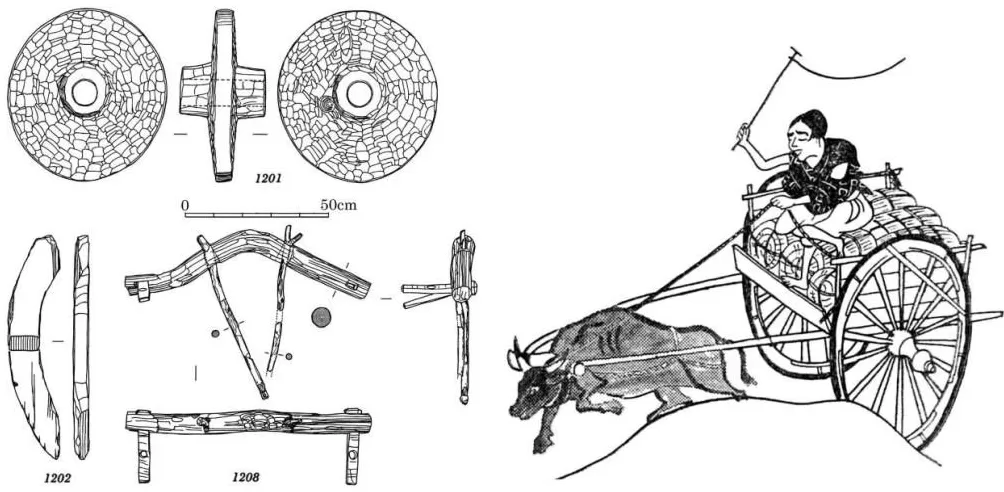

根据近畿的古代遗迹出土的木制部件集成,图1左的1208是出土于藤原宫6ADC区SK6509的牛车的衡。研究者据出土纪年简判定,这一遗迹的年代是694-709年。衡是用山桑的树枝制成的,长84.4厘米,截面直径为7厘米,中间部分的左右各有1孔,插有2根山茶树树枝制成的轭,衡两端的孔中插入了连接车辕的四角柱状的部件。中国的车轭一般是人字形的,不过,像张家川马家塬57号战国墓出土的2号车那样用两根轭夹住的例证,亦零星地出现。1201是兵库县神户市吉田南遗迹河川1出土的8世纪下半叶至9世纪的板车轮。直径为55.0-59.5厘米,轮部厚5.2-10.0厘米,轴孔径为8.4厘米,轴承部位厚29.6厘米,用松木制成,两面和圆筒形的轴承虽仍显得粗糙,但由于长期使用,轴孔内面已有明显磨损。1202是平城宫6ADF区SK1979出土的8世纪的轮圈片。推测直径为约120厘米,厚5.4厘米,被认为是将轮周四分后组合而成的辐式车轮。此处不见插车辐条的枘孔,不过,平城宫中亦有带枘孔的辐式车轮的残片出土。

图1 古代日本的板车(左:遗迹出土木器;右:《扇面古写经》中的牛车图)

集成图录的解说,将1202的车轮和1208的衡视作牛车的部件,并列举《扇面古写经》中的牛车图(图1右)作为参考资料。《扇面古写经》是平安末期(12世纪下半叶)撰成的装饰经,图中牛拉着板车,车上有装米的草袋和放牛童。车轮由5片轮圈组合而成,钉上了1根加固的弦,辐条有15根。图138右的车上有6个装米的袋子,假设每袋是60千克的话,那么总共就是360千克,加上放牛童和车身的重量,总重量轻轻松松超过500千克。要运输如此重的货物,车轮、车身若不是相当结实的话就会破损,故畿内应有可以制造符合此要求的车的专业工匠。

与此相对,板车轮1201,直径不足1202的一半,故应相当于后文将讨论的《造金堂所解案》中的“小车”,可能是结构相对简单的一轮车。不仅吉田南这样的地方聚落多用此车,奈良时代的畿内亦是如此。

784年,桓武天皇将都城从平城京迁至此地以北40千米处的长冈京。考古工作者在长冈京的条坊路面和宅地内的10多处检测出车辙的痕迹,其间隔多为1.45米,亦有1.35米或1.55米的例证。1.45米相当于天平尺的5尺,若最大值、最小值分别是1.55米、1.35米的话,那么当时很可能已统一车轨。长冈京是时人将平城京、难波宫中的很多建筑物拆卸、搬迁,急速建造而成的,所以营造这一都城用的板车可能是官营作坊统一制造的。

调查过奈良时代的正仓院文书的加藤友康认为,首先,在平城京的东西市、官署的节部省和京城附近用于卸货的港口,为了运输木材、薪、炭、草、稿等重物以及体积大的物品,人们会使用车;其次,营造长冈京时,人们在丹波的山作所砍伐木材,从大井津顺着保津川而下,在淀津卸货,再用车运送至京城。加藤据此认为,奈良时代,在长距离的运输方面,人们不用车,用车的范围只限定在京城及其附近。另外,平城京左京三条二坊八坪的长屋王邸遗迹中有记录着“车借人六口米三升”的木简出土,研究者推测,“车借人”即从事运输业之人。尽管遗留下来的只有与宫都相关的记录,但大型辐式板车是中央专用之物的可能性很大。

加藤还根据正仓院文书《造石山院所解案》计算出,在运输22根柱子的场合,如果人来搬的话,每根木材需要9个人抬,那么总共需要198个人,而若使用车的话,每辆车可以运送2根柱子,因此,车的运输能力是人的18倍。在《延喜式》卷三四《木工寮》中,运送瓪瓦(板瓦)的情况下,人能搬12片,车能载120片,故车的运送量是人的10倍。由此可见,在需要大量运输重物或体积大的物品的情况下,利用车会取得显著效果。

只是,当时人们多使用人拉的“力车”。762年的《造金堂所解案》有以下购买记录:人们用695文购入“车”,用1贯400文购入“间车”,用1贯50文购入“牛车”,再购入1辆的话需要1贯文,以每辆车300文的价格购入5辆“小车”。远藤认为,“车”“间车”“小车”三种车是“力车”。“间车”比“牛车”贵,价格甚至接近“小车”价格的5倍。论数量的话,“小车”最多,它很可能是小型的一轮车,“间车”和“牛车”可能是大型辐式车。

在746年近江国司上呈给中央的文书中,记有男女5人的名字,他们是被献给东大寺的奴婢。其中之一是持麻吕,39岁,注曰“车匠”。他可能在近江国官署中负责制作车,由此获得赏识,负责制作、修理营造东大寺用的板车。

综上所述,在日本国家形成之初的7世纪,拉货的车逐渐被广泛使用。根据8世纪的正仓院文书可知,用车的范围被限定在宫都及其周边,各种类型的车中,多数是人拉的结构简单的一轮车。以下事实逐渐清晰起来:大型辐式牛车亦逐渐增多,从营造长冈京时残留在路面上的车辙来看,车轨间隔的规格被统一在1.45米左右。

平安贵族乘坐的牛车

关于贵族的乘坐物,松平定信《舆车图考》有详细记载。根据松平氏的考证,首先,天皇乘坐人抬的“御舆”或“辇”。据《唐六典》等所见唐代车制,天子使用路车、傍车、辇、舆四种车;而日本则不同,路车、傍车未被使用,辇被称为“御舆”,舆被称为“腰舆”“辇”“凤辇”,皇后、斋王亦乘坐舆。平安末期的《年中行事绘卷》中,绘有十数人抬着带低四角锥形(四注式)房顶的舆的场面,观察松平所绘考证图,我们亦能看出其车顶的形状有别于下文将讨论的牛车。

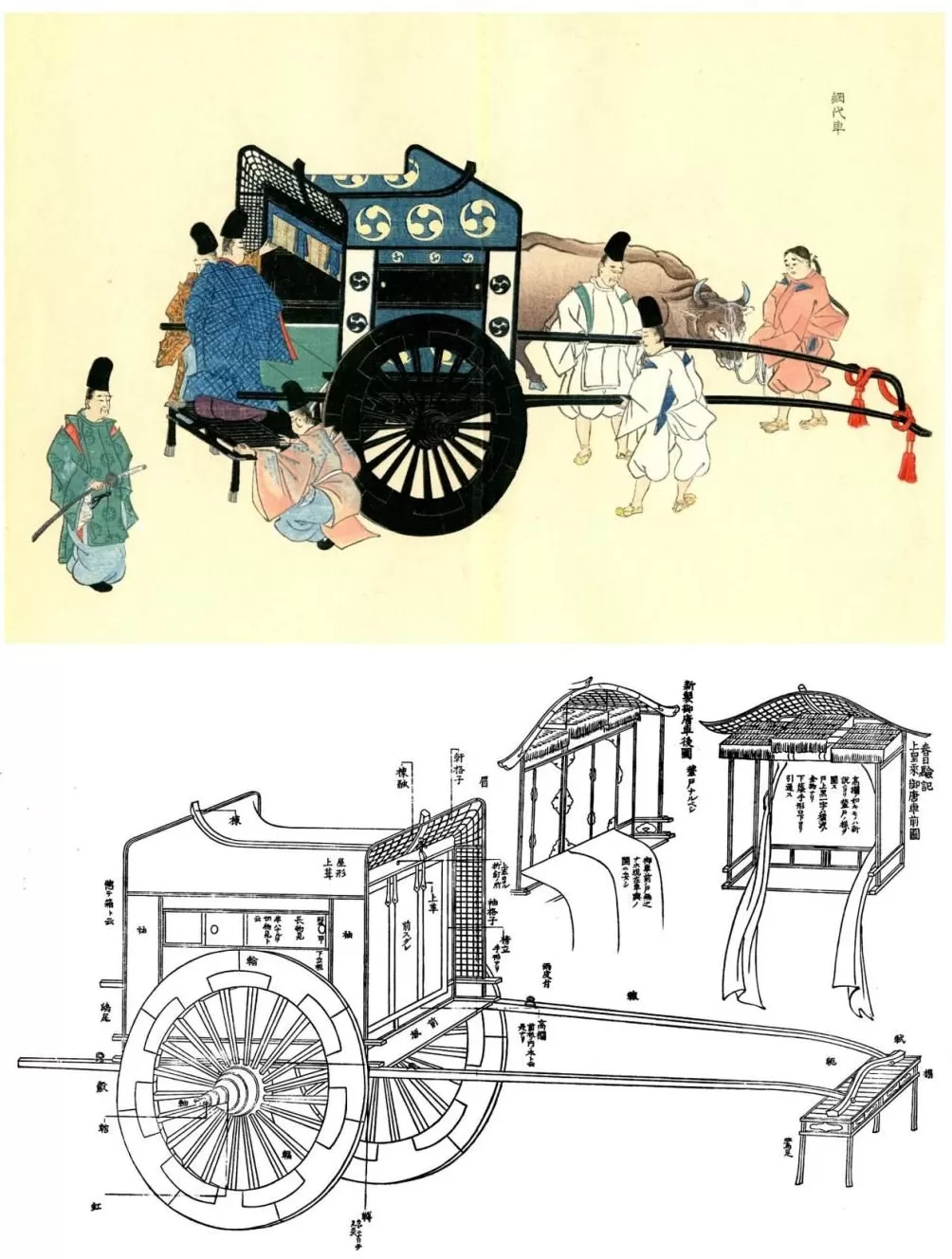

图2中展示了槟榔毛车、丝毛车、网代车这三种日本10世纪具有代表性的牛车及其部件名称。三种车的结构基本相同,只有车厢的装饰不同。而且,它们与带拱形车顶的魏晋南北朝时期的牛车基本相同,一定是受到了中国车制的影响。如果硬要找差异的话,大概就是车顶中轴加入了前后弯成弓形的骨架(栋)。

图2 日本古代的牛车(1:槟榔毛车、2:丝毛车、3:网代车、4:牛车部件名称)

槟榔毛车,是指将棕榈科的槟榔的叶子撕成如丝般纤细之物,再葺成屋顶形的牛车,乘坐者是上皇、亲王、摄政、关白、公卿以下四位以上的公家、女官、僧正等。图2中绘有穿着正装的贵族从停下的车前面下来的场景。黑牛已被卸下车轭,戴着乌帽子的放牛童牵着连在牛鼻环中的缰绳。丝毛车,是指青、赤、紫等捻线覆盖了整个车厢、带鎏金铜饰的牛车。青丝毛车,是皇后、中宫、东宫、准后、亲王、执政等人乘坐之车;紫丝毛车,是女御、女御代、更衣、典侍、尚侍所乘之车。网代车,是指房屋形车顶以青竹条编织而成或用桧木薄板制成的车,此类形制的牛车规格稍低,不过为11世纪以后的人们所继承。

再往前追溯,奈良时代的天皇乘坐辇舆,而贵族官员则一般骑马。然而,在平安京逐渐有步道和车道的区分,作为乘坐车的牛车出现。换言之,《日本后纪》弘仁六年(815)十月条有如下记载:

内亲王、孙王及女御已上,四位已上内命妇,四位参议已上嫡妻子,大臣孙,并听乘金银装车。自余一切禁断。

据此,内亲王、作为天皇之孙的王,女御以上的天皇配偶,四位以上的内命妇(本人是有位阶的女官),四位参议以上之官的妻子,大臣之孙,皆被允许乘坐带金银装饰的车。概言之,此处所载之人全是女性,无法判断男性是否能够乘坐牛车。男性乘坐牛车的史料直至9世纪末才出现。宽平六年(894)五月十二日的太政官符称,由于最近男性无论官位尊卑皆乘坐车,现一概加以禁止。但是,加藤指出,翌年八月十七日的宣旨中,男性亦被允许乘坐车,长保元年(999)七月二十七日的太政官符中出现了卑位凡庶之人恣意地乘坐车、用黄金装饰车或使用朱涂车顶等现象,故朝廷一概禁止六位以下的人乘坐牛车。

一言以蔽之,可知存在以下现象:首先,迁都平安京以后,贵族女性开始乘坐牛车,9世纪末,乘牛车之风在一般骑马的男性贵族之间亦开始盛行;其次,上文所述槟榔毛车、丝毛车、网代车这样根据身份、官位而定的车制并未定型,尽管朝廷禁止不分尊卑地用金银、朱涂等将车打扮得很华丽的行为,但亦未被时人严格遵守。

只是,以上贵族使用牛车的情况是私人出行的场合,关于官方出行的情况,有必要另外再进行讨论。换言之,中国皇帝有视礼仪重要程度而定的大驾、法驾、小驾三驾卤簿制度;与此相对,在日本,根据天皇行幸目的地是京外还是京中、宫内,相应地有不同的卤簿。而且,天皇行幸在天平时期有远行幸与近行幸之别,在平安初期则分为大、小或大、中、少几种类型。由此,虽然日本仿照唐制,完善了天皇卤簿制度,但平安前期以后,只有天皇乘坐御舆,此制并未与皇族、贵族的车制结合在一起。

(本文摘自冈村秀典著《古代东亚的车舆社会史》,杨雅婷译,于保田校,社会科学文献出版社,2025年10月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~