本文系周雷11月9日在2025进博会上海会议活动“贸易格局重塑下上海的全球角色——国际贸易中心建设研讨会”上的发言。

2025年年初,英国伦敦公布了伦敦十年增长计划(2025-2030),计划未来十年内达成四大目标:第一、保持年平均2%的经济增长率;第二,在伦敦低收入人口的20%人群中,实现每周可支配收入的20%增长,这意味着约100万低收入家庭,除去房租之外,每周可支配收入增加50英镑;第三、绿色增长,2030年实现净零排放;第四、实现伦敦外向型服务贸易的年均6%增长。

本报告试图从全球贸易格局变化和经济人类学的视角,重新审视伦敦在未来十年保住自身全球贸易枢纽城市的困境与破局之道,以及可能对上海的启示。

众所周知,因为2008金融危机、新冠疫情、英国脱欧、俄乌冲突、AI工业革命等复杂地缘经济学变化和全球工业价值链重构等因素,全球的金融中心、贸易枢纽和超级城市(Global and World City)出现了历史性的变化。所谓的世界金融和贸易枢纽的“尼龙秩序”(NY-LON)出现变化,这个“尼龙秩序”又被称为New York-London Axis(纽约伦敦轴心),某种程度上,伦敦2030增长计划只是试图重返这个跨大西洋“尼龙”经济的结构性地位,这是一个东西走向的全球经济繁荣增长带,伦敦和纽约基本上在这个结构上起到一种“对体”(dyad)的双轮驱动作用,两个轴心城市内部高度内嵌,形成复杂的经济、文化、政治交织,同时借助两个城市群之间的庞大纽带型基础架构,向世界最为富裕的城市群渗透影响,形成经济要素的虹吸。

本人执教的UCL东部校区,其实就是这个过程的后果,1970年代以来的纽约伦敦轴心的巩固和综合建造,特别是1990年代东伦敦金丝雀码头全球金融中心的建设,造就了东伦敦的基础城市架构,并通过这个“城市经济学气候”,进一步塑造该地区的社会形态、文化气质和社群构成。有趣的是,当我们看现在东伦敦的时候,很容易让中国人想起浦东,这个细节暂不展开,我们先聚焦这个纽约伦敦轴心的秩序型作用。同时先思考,如果上海要建造全球贸易和金融的枢纽型城市,我们可以和世界上的哪个城市,哪些城市群形成一个新的发展轴心?更重要的是,在寻找到这个高度互信、内嵌、交织的轴心对体后,可以和无数想争当主轴心地位的城市,形成竞合关系,并创造同一性和互补性。

和纽约伦敦轴心在历史上的建造过程一样,1990年代,当东伦敦狂飙突进的时候,日本东京也觊觎轴心地位而奋起直追,直到东京遭到地产泡沫打击之后偃旗息鼓;与此同时,德国法兰克福也是当时增长强劲的一个欧洲中心。在纽约伦敦轴心时代,伦敦可以依靠轴心秩序所带来的同一性和互补性来组织生产要素,激发企业创造力,协同建造经济屏障,分担风险,培育多中心社会文化增长极。当我们重返这个“尼龙结构”进行思考的时候,我们自然发现,维系这个轴心的几乎所有核心要素都发生了不可逆转的巨变和崩塌。

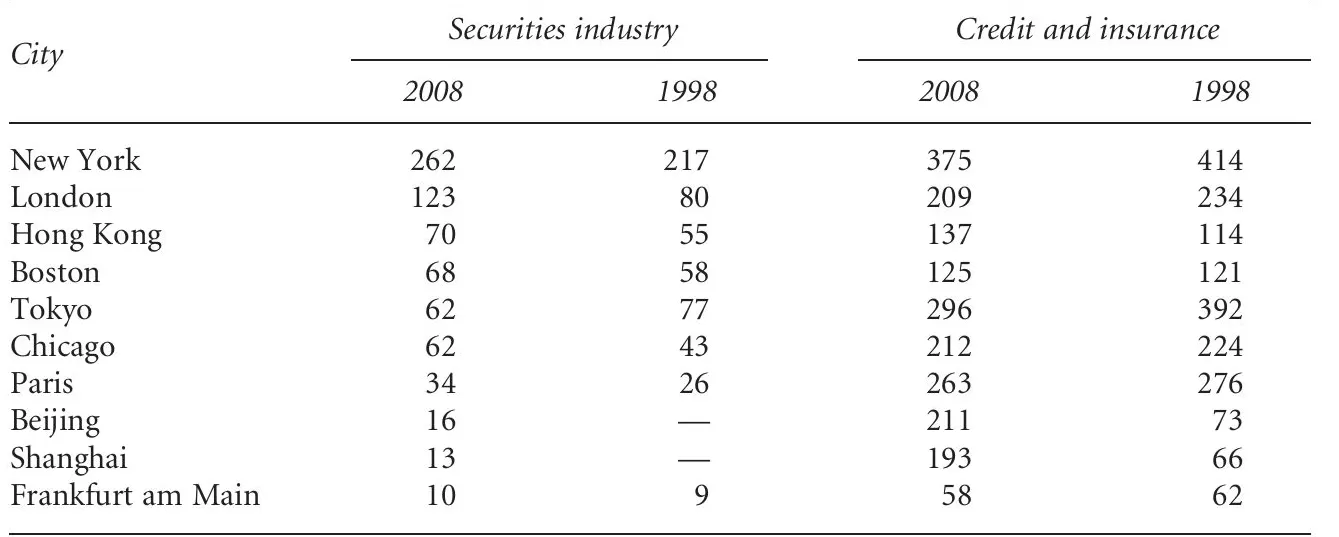

重要全球城市的金融行业从业者历史数据比较,中国国家统计局的历史数据,出处Urban Studies杂志: www.jstor.org/stable/10.2307/26145614

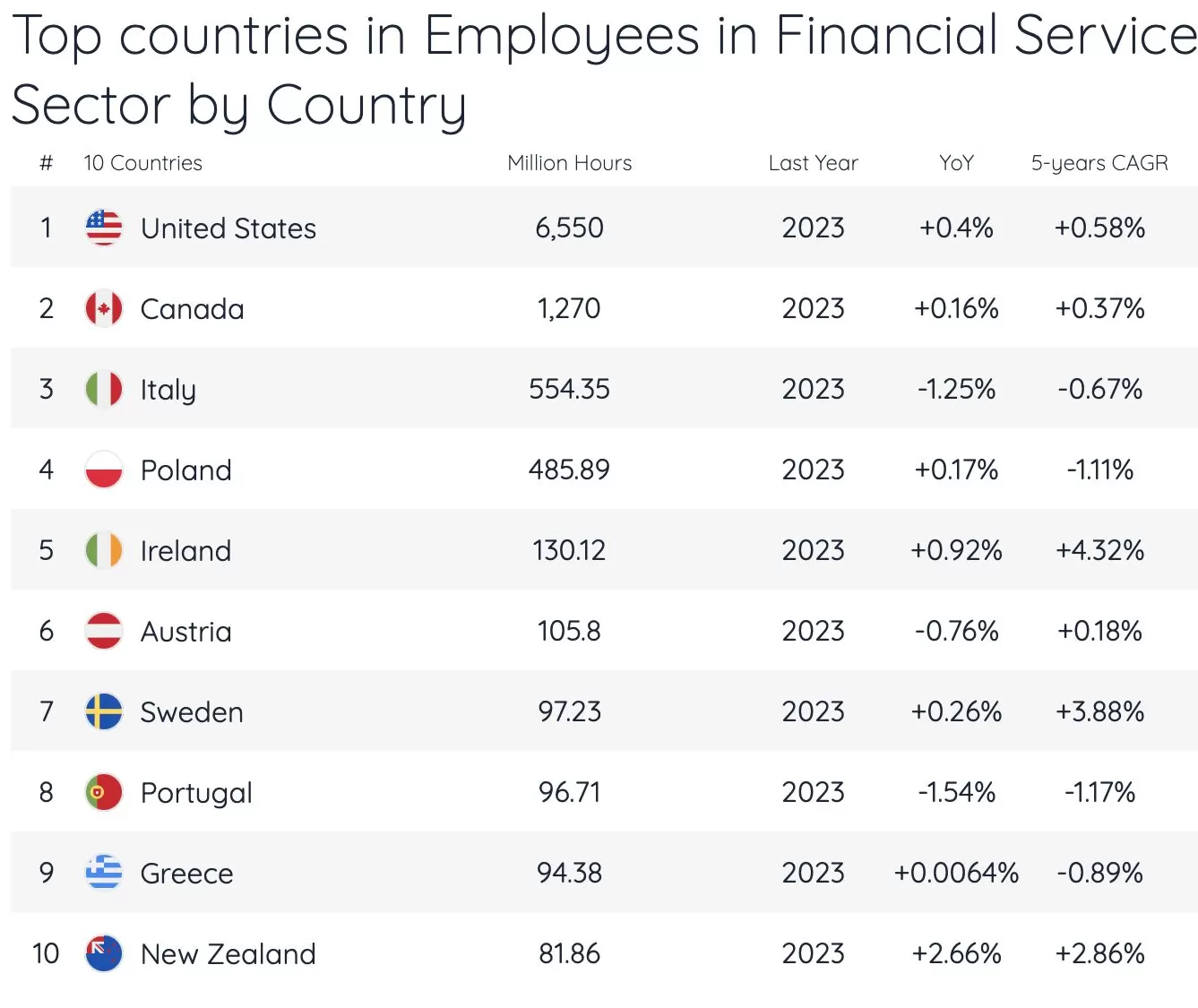

数据来源Report Linker, https://www.reportlinker.com/dataset/2842a71228bbb7509761141185960fb9c17866ec

以上的种种描述,试图展现伦敦2030十年增长计划的主要结构性困境,由于地缘政治巨变、欧洲-美国-英国的跨大西洋体系的秩序崩塌、全球经济要素和全球贸易体系的不可逆转变化、第四次工业革命的价值链重组,英国重新塑造或重新回到“尼龙结构”,成为2008年之前的金融贸易中心基本上不可能。但是因为尼龙轴心时代的全球互联体系,仍然具有结构性、局部性、区域性的孑遗,部分联系并没有因为全球秩序重组而中断,相反一直相当活跃,因此仍将发挥重要的枢纽建造、贸易协同、经济增长的作用。对于这些历史遗产,值得上海这类新型的全球枢纽城市深度学习,并通过具体的项目端口和全球风险治理的契机,形成借力和合作。伦敦未来十年增长的保障性条件,具体可表现为如下几个方面。

首先,伦敦曾经“模拟了整个地球环境,虚拟了整个世界”,英国和伦敦是19世纪地球现代化和工业化的首都,无数原创概念肇自于此,伦敦充满具有未来性的历史概念和现实治理案例。自1972年《增长的极限》一书所倡导的地球增长的星球边界理论提出以来,可持续发展作为一个概念在英国和欧美深入人心,无数的经济学家投身到这个有限增长的经济模型结构建造当中。例如,生态经济理论、地球限度理论、星球城市化理论、甜甜圈经济理论等。建造全球枢纽城市和全球贸易城市,第一条件其实是一种理论准备,以及对理论预设的现实回应。如果“尼龙”结构是基于极限(limit)的繁荣建造和荣景正态分布,在带来核心的繁荣的同时,也“建造”了边缘的萧条;此番,我们要思考全球未来型贸易中心建造的上海方程式(Shanghai Formula)是什么?

伦敦在全球城市建造历史上的重要经验就是创造一个“预设-模拟-技术应对-创新扩散-文化型塑-技术修补”构成的发展循环。更具象的过程是建造决策生态和模拟发展进路,例如未来概念(Future concepts of the environment),技术模拟(Simulation Technology),实操研究(Operation Research),预警研究和导向研究(forecasting and guiding research)。甚至在政府部门组建世界未来趋势委员会(World Future Trends Committee)和发展议程分析中心(Programs Analysis Unit)。

作为经验学习,我们可以看到伦敦对于上海等超大型城市的借鉴价值。例如,凯恩斯主义和全球繁荣制度经济学帮助了“尼龙结构”的成功建造,中国的未来型经济学理论是什么?中国试图创造和承续的新质生产力全球城市要回应的基础问题是什么?假设未来中国发展的基础概念是风险和繁荣,中国应该进行建造何种综合架构来系统回应这个问题?中国要研究全球新贸易格局中的nodes(节点)是什么?全球贸易的物质和信息变量是什么?全球的贸易信息变量的组织形态、流动形态、应用场景是什么?全球贸易合作中,贸易的流动性顶点设计(vertices)是什么?全球贸易所影响到的环境动态影响如何捕捉、抵消、去除(例如涉及资源、人口、能源、生态平衡)等等?

总的来说,中国要建造未来的全球新兴枢纽城市和贸易中心,需要一批顶尖数学模型建造师、风险分析师、情境模拟专家、AI运筹学专家等。增长极限时代的纽约伦敦轴心创造了罗马俱乐部这个知识中心,中国的未来型知识中心在哪里?和谁一起共建?与纽约伦敦的东西横向中心不同,现在出现了全球化南北方对话的纵向中心,但是具体的形式和机制是什么?

第二点,伦敦作为一种世界的联系方式——学习伦敦Dockland经济体如何堆栈未来,囿于时间,这是本次分享的最后一点。伦敦和上海都有着一个水系网络和立体物流体系,尤其是全球航运体系。当然,伦敦的Dockland作为一种全球流动性的物理架构,是和东印度公司和西印度公司的殖民体系联系起来的,这种殖民和掠夺性的物资堆栈模式自然和中国的礼尚往来、平等互利经济体系有着本质性不同。但是,全球物流、世界经济体系、物品堆栈、水系建筑、生活方式聚合、发展士绅化、资本聚集这种英式Dockland经济,在塑造伦敦的同时,某种程度上也影响了上海的海派经济外观,从上海这些地名和形态就可见一斑,例如外滩Bund、十四行仓库、虹桥枢纽、陆家嘴金融区等。泰晤士河的水位升降影响了这个城市的水系系统和航道系统,伦敦遍地开花各种水系枢纽点,直译为水锁(lock),也是一种临时性的建筑蓄水池(architectural deposits)。这种水系经济也在长三角的发达城市有许多发展学意义上的异质同构,很值得比较研究。伦敦最为活跃和繁荣的经济、文化、教育、贸易中心往往都在这些Dockland经济圈,衍生出了大量上海可以借鉴的贸易文化聚合模式和经济形态。上海的黄浦、徐汇、杨浦、奉贤等滨江文化带和生态走廊建设,和伦敦进行了多年的水系生态建设、博物馆群、后工业城市转型、后奥运生态文化经济圈建设也有很多对话点和合作点。伦敦用文学、戏剧、旅游、建筑、创意、时尚等手段集合出来的伦敦目的地旅游经济和集合经济(London Destination Visitor Economyand Gig Economy)但就旅游经济而言,伦敦年国际游客达1600万人,近60万伦敦人从事旅游服务业,带来年均3.6亿英镑收入。这些伦敦方法与上海等新兴全球城市的城市更新诉求具有大量耦合点。

我在进博会组织了一个枢纽城市和空间社会学的分论坛,总结了一个枢纽城市建造的MACPOD方法,以此作为总结,为上海的未来献策:

•Macro-programming:利用数据宏思维,充分借鉴和智汇,全球枢纽城市的本底逻辑(logic in situ),尤其是反思他者的负面经验,避免弯路。思考中国为何?如何中国?中国何为?

•Anthropocene Reparation:欲建繁荣,先知萧条,在危机和风险的模型推演中建造繁荣模式,并创造多元、多中心、多主体、多模态的繁荣表达。

•Cultural Heritage Clusters:学习伦敦这座现代化建设百科全书型城市,regeneration都是基于广义文化遗产的创造性利用。

•Prosperity of AI-reflection:在谨慎的跨场景框架中,充分利用AI基础设施形成弯道超车。

•Oxygen Development:以人的创造性为核心,尊重星球发展边界的跨物种协作和有氧赋能。

•Docklands of Ecological Symbiosis:学习伦敦独特的岛陆经济(continent of suburbia),以共生思维来创造整体型城市(Total City)。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~