澎湃新闻获悉,近日在清华大学举办的“2025清华大学艺术博物馆——艺术与科技周”以“学习的价值”为主题,旨在通过跨学科对话,对人机共生时代认知变革这一议题进行探讨。一周的时间内,“小径分岔的花园”和“镜像世界:机器、算法和灵韵”两个主题展览呈现,此外,20场学术活动将汇聚海内外学者、设计师、艺术家与科学家同台对话。

《IUI想象力控制器》

小径分岔的花园:艺术与科技,同时指向“人如何存在”

展览“小径分叉的花园”从艺术、科学与人之间的互文关系出发,呈现不同知识路径如何在文明深处交会——艺术、科学与人三者关系,如同花园中交错延伸的路径,各自循着独特的逻辑生长,却在存在的根源处交织、回响,共同构筑起人类认知世界、确证自我的精神疆域。

艺术是花园中依循感性与想象铺就的幽径。它以符号、色彩、旋律为媒介,捕捉那些无法被理性全然解构的生命体验:从洞穴壁画中对自然的敬畏,到现代装置艺术对存在困境的叩问,艺术始终在“可言说”与“不可言说”之间开辟疆土,将人的情感、直觉与感性沉淀为可感知的文明。

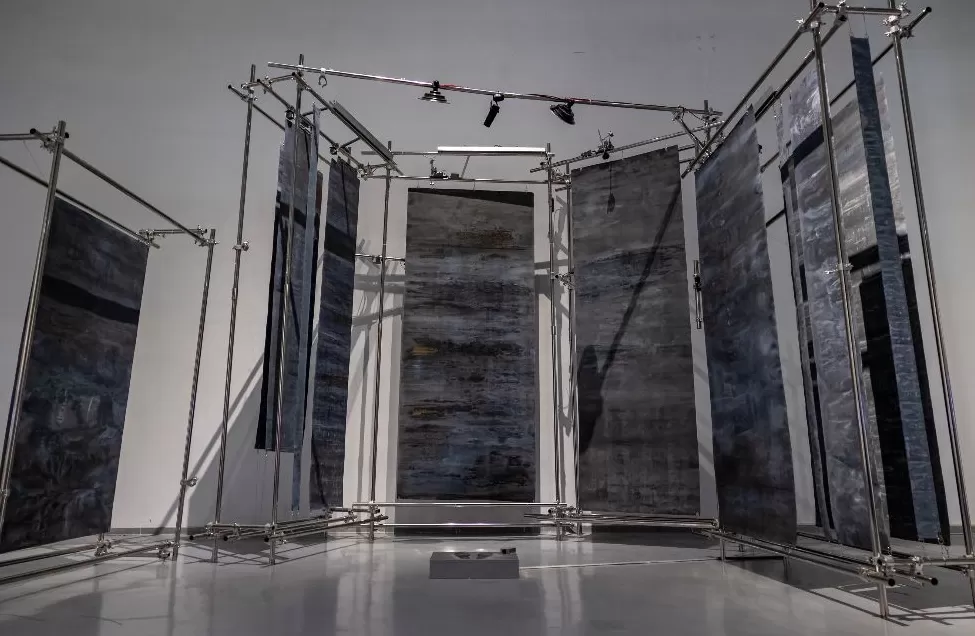

《边缘梦境+》

《风景》

现场的作品正是对这种直觉、感性的捕捉,不追求唯一答案,以多元的表达敞开可能性,正如分叉的小径赋予行者自由徜徉的权利。

科学以逻辑、数据、规律为路径,始终在“未知”与“已知”之间搭建桥梁,将人的认知、探索与创造转化为改造世界的实践力量。科学追求确定性与普遍性,却在不断突破认知边界的过程中,遭遇与艺术相似的终极追问——存在的起源、意识的本质、文明的归宿,这些问题让科学的小径与艺术的幽径在花园深处不期而遇。

艺术与科技是人把握世界的两种互补方式,艺术以“诗性逻辑”关照人的精神存在,科学以“理性逻辑”关照人的现实存在,二者如同花园中交错的小径,最终都指向“人如何存在”这一终极命题。

《阵风》

《共生之网》

镜像世界:机器、算法与灵韵

“镜像世界:机器、算法与灵韵”以艺术家的实验与技术的生成能力为切入,追问在算法与智能技术日益扩展的现实中,艺术的灵韵从何而来,又将走向何方。

在技术迅疾生长的年代,我们重新回到一个古老的问题:何为“人”?人工智能的出现,使艺术重新被照亮,也被重新质疑。算法不再只是计算的工具,它在学习、生成、判断,甚至在模仿人类的感受与创造。当我们面对它时,既是在凝视未来的他者,也是在回望自身的影像。

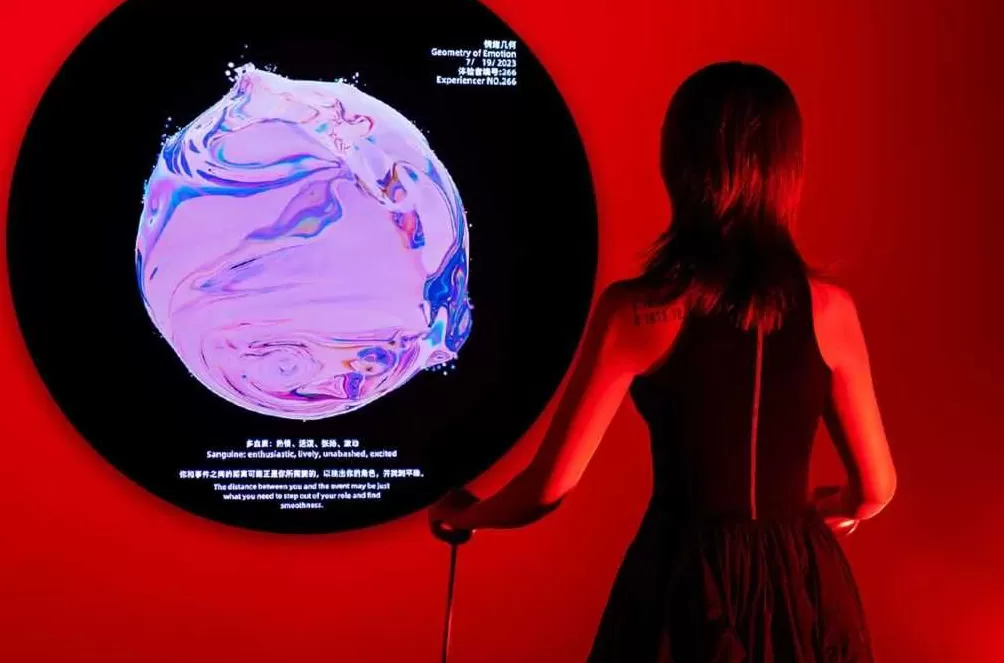

《情绪几何》

《在观看的同时》

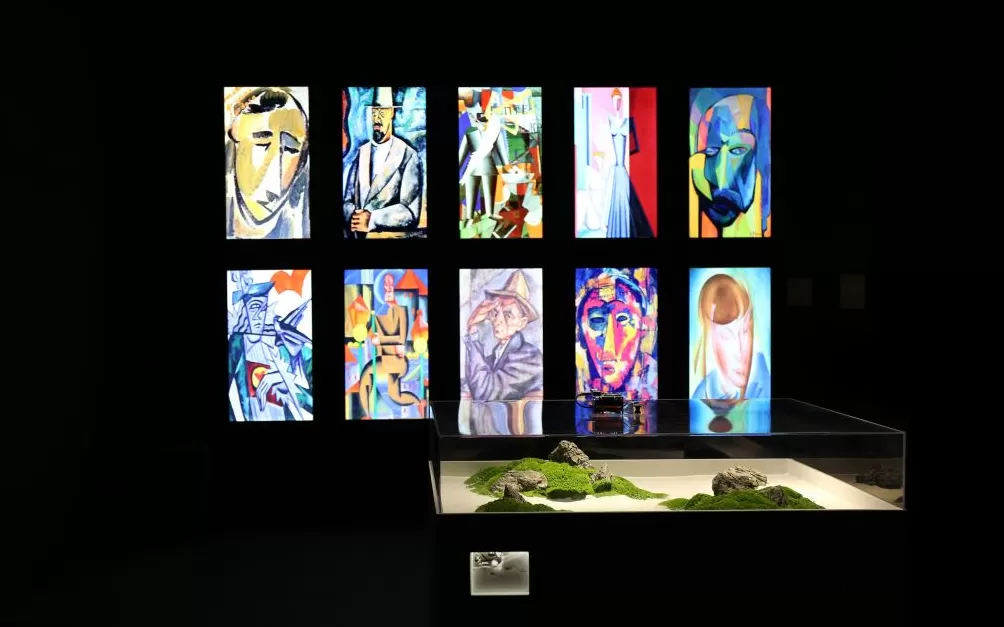

“镜像世界”展意在通过艺术家的实验与思辨,探索人机共生的可能:当算法生成图像,当机器学习风格,当数据具象为感性,我们该如何理解“艺术”的边界与意义?展览中的作品涉及人工智能绘画、生成影像、交互装置与神经网络音乐等多个维度。它们有的以人类情感为输入,生成未知的形式;有的通过实时交互,让观众的行为成为作品的一部分;也有的以机器的视角重构自然、记忆与梦境。这些实践让我们意识到:技术并非艺术的终点,而是其新的起点。

《在蚁群中》

展览中的作品也指向同一个问题——创造的本质究竟是灵感,还是算法?艺术是否仍在机械复制的时代拥有其不可替代的“灵韵”?

“灵韵”曾是艺术独有的神性。如今,在数字复制与算法模拟的世界中,它似乎被消解。但也许,“灵韵”并未消逝,而是迁移——当观众与作品互动的那一刻,新的“灵韵”正在被点亮:它来自算法的运算,也来自人类对未知的惊异。机器、算法与灵韵并非对立的关系,而是当代文明的多种呼吸方式。它们交织、碰撞,构成了一个新的艺术生态。

清华大学艺术博物馆馆长鲁晓波对于本次艺术与科技周的主题阐释说:“学习,不再只是知识的积累或技能的更新,而是人与世界、人与技术、人与文化之间持续展开的动态关系。它关乎主体性的重申,关乎如何在算法驱动的文明进程中,确证‘何以为人’的根本问题。因此,我们以“学习的价值”为今年艺术与科技周的总主题,希冀在多学科交汇的场域中开启一次文明对话。”

在人工智能深刻重塑世界结构的当下,人类前所未有地被迫回望自身——重新追问我们的主体性、创造力与存在的意义。机器持续学习、生成、迭代,似乎正在逼近超越其创造者的边界。但真正关乎人类未来的,不只是技术的能力,而是我们如何重新理解‘学习’的意义,以及在高速变动的时代保持精神的创造性与思想的深度。

《艺术再现》

还木有评论哦,快来抢沙发吧~