神明与王朝并不同频的步调

本文所论的敕封,也常被称为“赐封”“封赐”等。“敕”者,帝王自上而下颁布的诏书,《通典》有言:“凡上之逮下其制有六,一曰制,二曰敕,三曰册,天子用之。”

汉代时其还能用于长官对下属或是长辈对晚辈,而南北朝后便是皇帝专用,不变的是其中含有的以上御下的等级关系。“封”者,“爵诸侯之土也”,指君主将爵位或土地赐给臣属,是对归从的有功之人的奖赏。可见,敕封一词可泛指帝王降爵号、官职、财物等给臣属以示嘉奖荣宠之用,而在本文中,敕封则是指朝廷赐予自民间生长起来的祠神庙额或封号,以此将其纳入王朝体系的过程。也正如“敕”与“封”二字本意所显露的那样,敕封意味着皇帝以上位者的姿态给予有功的神灵以赏赐,表彰其灵验与德行。这一举措勾连起了王权与神明,同时公私秩序也经由王权而发挥作用,通过敕封将其纳入既有的秩序之中。

但需注意的是,神明与王朝并不拥有同频的步调。尽管神明也有兴起和消亡,但显而易见的是,神明的寿命要长过王朝的寿命,这就使得王朝需要承接自前代堆叠而来的神明及其封号,从而造成了不同时期对敕封的不同态度和运用方式。大体来看,王朝对民间祠神的敕封呈现出自六朝产生,被唐代移用,在两宋制度化,至元朝沿袭,于明代的非制度化而成为特恩,又在清代复兴的脉络,贯穿了帝制时期一千多年的历史。其大致情况可梳理如下:纵览皇帝对神明的敕封,或可追溯到六朝时期。在“信鬼神,好淫祠”的风尚和谋求政权合法性的双重压力下,六朝开创了以官爵换取神明保佑的路径。

其中最著名的,也是目之所及最早的,当属对蒋子文的敕封。孙吴时,封蒋子文神为“中都侯”,东晋时“奉以相国之号”,刘宋封“钟山王”,至南齐更是“尊为皇帝”。获得王权青睐的蒋子文,其影响也随之遍及“六朝统治区域的大部地区”。其在宋代虽只得封“丰利侯”,却依然能够凭借前代的尊崇和在东南中国的重要地位而在明代跻身“南京十庙”之一,享应天府官祭。同样被尊崇为帝的还有项羽神,陈高帝于永定二年(558年)策其家乡吴兴的楚王神(即项羽)为帝,以此“换取其对新王朝的保护”。

不难看出,六朝时期的敕封集中在少数与政权关系紧密的神明之中,其所封也是借用了当时的职官,如“蒋侯加爵位至相国、大都督中外诸军事,加殊礼、钟山王”,且可以“食邑万户”,单从名称来看甚至很难分辨出其是神明还是官员。这都显示出,此时的敕封还没有形成普遍适用于所有神明的、拥有自身规范且区分于其他范畴的政策,而是作为适时性策略求取个别神明的阴助。

如果说六朝时因南方祠祀之风而起的敕封面对的是人物神,且有为淫祠正名之意的话,那么唐代前期则是移用了这种做法,转而为自然神,且是已在祀典之内、被《礼记》所载的正统神祇赐爵,以期这些本就自带神圣属性的祀典神明能够彰显政权更迭的正当性。

此举集中在武则天和唐玄宗两个时期:垂拱四年(688年)武则天以洛水石刻上“圣母临人,永昌帝业”为由于南郊举行祭典,祭拜昊天上帝,之后敕封洛水神为“显圣侯”、嵩山神为“天中王”,在为洛阳添加神圣性的同时开启了为自然之神赐予爵号的新方式。八年后的万岁登封元年(696年),武则天在嵩山行完封禅大礼后,敕封嵩山为“神岳天中皇帝”,其夫人为“天中皇后”。而玄宗即位初期的敕封行为本质上依然延续了武则天时期的逻辑和做法,即敕封最相关的神灵以将其从原有的众神明中拔高出来。他以西岳华山为本命并将之封为金天王,以之为自身权力的标识,及至开元十三年(725年),玄宗在泰山行完封禅大礼后,又将泰山封为天齐王。这两次敕封都可以视为玄宗对武则天两次封神的对冲,期望以自己树立的新标识取代原有的旧标识,在象征的更迭中强化权力的更迭。

然而围绕“岳”的敕封空间毕竟有限,玄宗只能做到拔高另外的岳,但无法消除之前被武则天拔高的岳,因此,对冲之外的有效方式便是让此皇恩普及,扩展到其它岳镇海渎,一并赐予爵位。此惯性延续到唐后期,敕封推广至小祀中地方性的山林川泽,比如昭宗时封洞庭湖君为利涉侯,封青草湖君为安流侯等。

当然,这并不意味着唐代前期不再敕封民间的人物之神,比如在后世影响巨大的祠山张王便是于天宝年间首封为水部员外郎。但此时期的敕封重点在祀典内的岳渎山川,所封乃是爵位而非官职,且基本上依据其原本在祀典中的地位形成了“王公侯君”的等级。

唐末五代时期,随着地方力量的崛起,根植于民间的人物神再次成为敕封的主要对象。不同于六朝时集中在对一二神明的策略性敕封,此时在南方王国援神自立的逻辑推动下,大量神明获得了封号,且形成了明晰的等级序列。更关键的是,在王国和地方两个层面都形成了完备的以灵验为核心的请封程序,使得对神明的敕封不再是偶发性的,而是向所有神明敞开的制度。在此意义上,敕封真正进入了民间神明的世界,成为后世信仰者为其所崇神明不断争取的荣誉标识。

两宋出于“建立一个单一的国家祭祀体系”的目的,对神明的敕封持续且系统,是敕封的鼎盛时期,也是学界聚焦所在。北宋时神宗、徽宗两朝是敕封较集中的时期,其中元丰三年(1080年)依太常博士王古所奏而定的规范常被视为敕封制度确立的标志:

自今诸神祠,无爵号者赐庙额,已赐额者加封爵。初封侯,再封公,次封王,生有爵位者从其本。妇人之神封夫人,再封妃。其封号者初二字,再加四字。如此则锡命驭神,恩礼有序。凡古所言,皆当于理,欲更增神仙封号,初真人,次真君。

而南宋的敕封则多集中于高宗、孝宗、宁宗年间,且沿袭了北宋的规定,“仅封号字数有所增加”,从最高的四字提升到了八字。其所定规范被后世历代沿用,甚至是废除了敕封的明代,在皇帝赐予个别神明尊号时也依然遵循此规定。理解此规范可从分类和等级两个方面入手:一是将被敕封的神明分为民间祠神和道教神仙,又将祠神分为男女两性;二是等级中先赐额再赐爵,爵位中按照“侯公王”的顺序,且爵位前的字数自二字、四字、六字直至八字,达到八字后则晋升到下一爵位。

宋代的敕封制度有两点颇值得留意。一是“生有爵位者从其本”,如果某神明在生前即有爵位,则可直接沿用,这尤其便利于地方领袖和军功武职从人到神的转变。比如山西省的赵武灵王庙、江西省的楚昭王庙、四川省的晋王庙,以及湖广地区的高季兴祠等,都是地方领袖的纪念性祠庙转化为祈祷有应的信仰性祠庙。而如北京的成安君庙、南京的曹武惠王庙,以及浙江省的岳武穆王庙等,则是由军功立庙,进而成神。

另一点则是赐额与封爵在是否能够通用问题上的不同。在宋以前赐额多是用在对释道寺观的褒奖上,盖因其所奉佛仙无大差异,故而着眼于寺观的合法与否。而宋代将赐额移入对祠神的封赏序列中,即造成了祠庙与祠神两个不同的敕封对象。于原则而言,即便供奉同一神明的祠庙,其赐额也是不能相互流转的,但对神明的敕封则是通用的,即某地之神得封,其他地区的该神明也被认为拥有同样的封号。

封号的通用性使得敕封的覆盖范围迅速扩张,封一神而使全国此神皆得封;另一方面则促进了有封号的神明吞并无封号的神明,以及区域性神明的崛起,都同样使得敕封政策所涵盖的神明占比迅速扩大。金朝尽管没有大规模的敕封神明,但却并不否定敕封政策,相反,其将此用在了对金朝具有特殊意义的神明身上。比如封“兴王之地”的长白山为“兴国灵应王”,封“祖宗陵寝”所在地的大房山为“保陵公”,封阴助征辽的混同江为“兴国应圣公”等,于一般祠庙而言反倒是突显出了北宋时所行敕封的价值。

于是,对于元朝而言,如何统合“拥有不同背景的华北与江南两地祠庙政策”便成了方向性的根本问题。对此,元代不仅继承了宋代的敕封制度,而且还承认前代所加封号,在此基础上继续敕封。这种“接着封”的做法无疑使得神明封号的等级越来越高,且其亲人、下属也常获敕封,形成庞大的神明支系。同时,元廷较宽松的宗教政策,激发了地方请封的活力,以至于至顺三年(1332年)太常博士上奏“各处请加封神庙”已经“滥及淫祠”,谏言收紧敕封政策。尽管所及淫祠的具体情况尚待考证,但认为元代只敕封在宋代就获封的神明,以至于“新兴起的祠庙均难以获赐封号”的观点尚需更多论证。还需注意的是,元代对大量前人的追谥,即便其本意在封人而非封神,但同样是朝廷赐予的名号爵位,在民间和后世便极易被当作神明封号,这种影响也应考虑。

洪武三年(1370年),新建立的明王朝决定废止敕封制度,弃用了历代所加的“崇名羡号”,转而从其本称,对岳镇海渎“止以山水本名称其神”,对忠臣烈士“亦依当时初封以为实号”,民间神明亦用此法。但是,对神明的敕封并没有随之消失,如永乐年间加封妈祖为护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃;景泰年间封萧天任神为水府灵通广济显应英佑侯;万历年间封关羽为三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君;崇祯年间加蒋子文神为“威灵”;等。实际上,明代所停废的是敕封的制度性,不难发现上述皆是皇帝偶然的封赏,与宋代以降建立的向神明敞开的制度性敕封不同,后者是符合规范的神明即可有获封的机会,而明代则是通过废除敕封制度而再行敕封之事,以此凸显帝王的特恩,加强其与神明和民间的关联。

及至清代,敕封再一次大规模地复兴。尤其是在雍正朝后,各地“御灾捍患有功德于民者,则赐封号,建专祠,所在有司秩祀如典”,以至于不能如明代般将皇帝的特恩一一记录,对于“或前朝已封,今复加号,或当代始封,后屡加号,则悉略之”,而只能“纪其著者”。至光绪朝时不仅“凡予祀皆有封号”,且“封号至四十字不复加”的“定例”都不足用,还有如“金龙四大王四十字外加号锡祜,天后加至六十字,复锡以嘉祐云”的“非常制”。

将上述过程认为是历代的敕封实践,倒不如说是神明与王朝在敕封一事上的互动。虽然王朝更具主动权和行动力,但神明与信仰自有的逻辑亦不应被忽视,这从明代欲废止敕封却又将其转变为皇帝特恩来实行,以及清代又沿前代的封号而继续敕封便可见一斑。

敕封历经近两千年,不但没有因日久被裁汰,反而成为王朝不可或缺的神明管理方式而日益兴盛。从最初集中在个别神明,到最后凡有所祀皆有封爵;从借用官职,到专门的封赐制度;从最初的二字,到四十字亦不能满足。敕封跨越朝代的成功,使我们不得不去追问,其是否符合或满足了超越一时一地的更为结构性的规范和需求?这也是本文在公私关系的规范下自神圣秩序入手的原因。

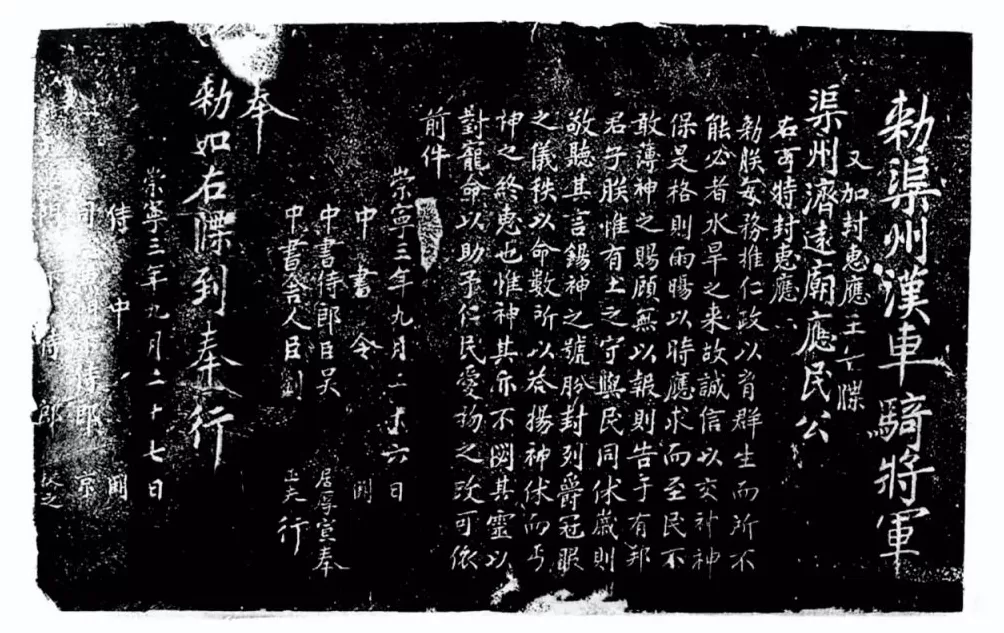

宋崇宁三年“敕封惠应王碟碑”

民间祠神的“双非”及其合法性焦虑

上一节是以时间为线索讨论各王朝与神明围绕敕封进行的互动,接下来则将从敕封的对象及其类型入手,在官方祀典和民间祠神的区别中进一步认识敕封。大体而言,敕封的对象有两种分类方法:一是分为祀典之神和民间之神;二是分为自然之神和人物之神,二者又互有交叉。

第一种分类主要以神明的支持性力量为标准,分为官方的和民间的,前者因被载在祀典而常被称为祀典之神。二者在祭祀权限、经费来源、身份资格等方面都有差异。当然“虽然理论上这种区别可以很清楚,但是在具体的例子里,这背后事实上还会有很多问题”,桑高仁即注意到背后支持者的不同并不能影响到民众的信仰方式:

对于他们的祭拜、节庆举行的时机、以及对神明所诉诸的灵验性等,二者之间其实并没有什么差别。

在信仰者的层面自是如此,但是当考虑到民间与王朝通过神明而建立的关系时,这种区分虽然模糊但却必要。其中对于本文而言,最关键的区别就在于祭祀权限和合法性两个问题上。一些官方祀典是被垄断而不允许民众参与的,此时如果百姓私自祭祀,则祭者无合法性。而民间之神由于缺少官方庇护,其自身的合法性处在存疑状态。

还需注意,同样作为敕封的对象,祀典之神和民间之神获得资格的路径是不一样的,不仅如此,二者所封之爵位名号的建构方式也是不同的。在唐代由于其敕封是从五岳扩展到镇渎,在原本的祀典体系中前者的等级就要高于后者,因此遵循已有的等级秩序,五岳和四海的爵位是王,四镇、四渎的爵位是公,而原本就在小祀之列的山林川泽便一般只能获封侯、君等爵位。因此或可说,祀典之神的爵位基本上是依据其原本在祀典中的等级地位迁移而来的。而对民间之神的敕封则更像是官僚的因功升迁,不断通过祷有所应而提高等级。

此外,发生在这两个领域中的敕封在王朝的整体礼制中的地位和功用也是不同的。当敕封对象为祀典内神明时,其作用范围被原有的祀典体系所束缚,或者更确切来说,在祀典敕封中,敕封是依赖于祀典体系而存在的,它只是一种皇帝谋求彰显其自身与既存的被祀者之间直接关联的手段而已。而当敕封对象是民间神明时则不同,它不再是原有祀典体系中的附属品,而是具有独立的地位,能够将民间信仰与天命王权相勾连,本文正是基于这一意义将其定为主要讨论对象。

第二种分类则是基于神明的性质,或者说是神明的来历,是由自然之物而成神还是由人而成神。山川、风雨等为前者,凭借的是聚集或沟通天地自然之灵之气。后者则是本文关注的祠神,或是生前有功德于百姓或朝廷,死后成为神明继续护佑一方;或是生前有特殊际遇,死后“显灵”维护乡里者。

有趣的是,在这样的分类中,缺少以动植物为本体的精怪的位置,实际上,这在整个敕封体系中也不常见。由动植物成神而没有成为一个独立的类别,因其往往会被归于自然之神或人物之神中,依据其具体的修行路径,或靠自然之灵力,或靠人类之功德。当然大多数动物精怪的成神之路都是杂糅的,但因其并没有形成独立于自然之神和人物之神的第三种路径,因此便不予在分类上显现。而其之所以很少在敕封中出现,或许是其多被正统视为左道妖教或巫术。故而笔者猜想,即便其原本为动植物,但是如果要谋求朝廷敕封,则须依托于“人身”,进行“本体”的转变。这种倾向也体现在人物神身上,即便其可以幻化成动物或其他形象,但在其正统的叙述中,“本体”依然为人,而非其他自然精怪。

或许是由于如《礼记》等礼制经典源于崇拜自然神的中原地区,因此代表了官方正统的祀典之神大多是自然之神,比如作为王朝地标的岳镇海渎,又如各地的湖潭池溪、山神等。相反,盛行祠祀之风的南方则逐步并入正统王朝的版图,因此人物之神也就被视作民间信仰的代表,不具有天然的正统性与合法性,而敕封则是将之由官方之外收拢进官方之内的过程。

当然,官方之中也有人物之神,尤其在唐及之前,许多后世的自然之神彼时还存有人格化的状态;而民间也有大量自然之神,他们同样有获得敕封的机会。实际上,在外视性认知看来,自然还是人物更多是一种叙事,上述分类也只是为讨论方便之用。只因本文重在结构性的问题,因此对其间的转化和流变关注不多。

那么,上述分类的分析意义就在于理解民间祠神的非官方性和非自然性,以及由此带来需要不断自证的合法性焦虑和以此构成的以敕封为核心的与王朝的互动方式。

尽管以后世之明见之,祠神乃是民间信仰的重要代表,其民间性不言而喻。但是,祠神的民间性也并非其天然的属性,还是可以追问其为何没能如岳镇海渎一般成为祀典的当然对象,而是以民间的形态出现。对此,学界虽然没有直接的讨论,但围绕着合法性问题的两种说法依然能作为回应:一是如松本浩一等认为,民间祠祀是在后世逐渐发展起来的,而随着其势力的不断壮大,才成为宋代必须面对的现象,由此才产生了如敕封等的管理政策;二是如杨俊峰等认为,宋代大量涌现的祠祀信仰的记载,并非彼时祠祀本身发展蓬勃,而是随着南方中国在整体结构内地位的上升,使得统治者开始关注并着手治理该地祠祀之风的结果。

这两种说法都指向了一个关键点:祠神错过了成为祀典当然对象的最佳时机。传统中国的礼制成熟较早,在先秦的典籍中已有完备的理论,而在后世的实践中,随着南北朝五礼体系的建立和唐代《开元礼》的颁布,礼制体系基本定型。而无论是上述两种说法中的哪一种,祠祀都没能在官方礼制的理论或实践中占有一席之地。而礼制一旦成型,又很难变动,尤其是加入一种神圣类型而有结构上的变革,因其礼制的历史会为礼制本身提供合理性,同时也就使得其改动的余地十分有限,也十分艰难。从这个角度来看,敕封又可被看作已然定型的王朝礼制为适应实际需要而打的“补丁”。

但是,这个“补丁”所赋予的合法性身份,却不同于祀典。由于祠神错过了成为祀典当然对象的机会,便不具备如岳镇海渎般天然的合法身份,因此其合法性需要被王朝赋予,其在礼制中的位置是源于敕封制度而非经典规范。其间的差异便是,岳镇海渎自身的身份便足够支撑其合法性,形成类似于法典性的神圣,而敕封则需要赋予的过程,是政策性的神圣。

更关键的是,由于其合法性来自外在赋予,使其资格并非一劳永逸的,而是基于制度的时效,因此需要被不断确认。如果从这一角度理解封号的等级,或许就会明白“侯公王”的爵位和从二字到八字的设置,不仅是为了昭示神明的灵验与功劳,对于祠神而言,或许在封号不断攀升之中才不至于丢失其来之不易的合法状态。相比于民间祠神借助敕封摆脱非官方性受到的关注而言,其非自然性就较少被讨论。这里所说的非自然性,不是和祀典之内的自然神作比较,而是将民间的人物神和民间的自然神比较。同样是官方祀典之外的民间神明,人物神在合法化的过程中遇到的阻碍要大于自然神。

其中最明显的差别就在于人物神的获封往往需要更多的论证,并且更易受到质疑。对于人物神,总是要问:他是谁?他在何时何地因何成神?他生前的故事是怎样的?他死后的神迹有哪些?等等。而对于自然神,上述问题似乎在摆出其属于哪种自然之物时就已有回答,比如某地之山,当然是山神,其成神当然是源自天地灵气,其功绩当然是护佑一方百姓,等等。自然神的自然身份消弭了诸多疑虑。而对于官方来讲,或许是由于其与祀典中的自然神可被看作一类,或许是自然神天然拥有来自天地的自然神圣禀赋的观念,自然之神的合法性较容易得到认可,甚至被直接纳入祀典之中。而这些对于由人成神的民间祠神而言,都是需要不断自证的问题。

因此,民间祠神的非官方性意味着其需要不断谋求王朝赐予的合法身份,而其非自然性又使这个过程更加艰难,愈发使得“合法”难以成为一种凝聚其内的性质,而是需要不断追求的状态。合法性对于民间祠神而言,不仅是一个问题,更构成了一种焦虑,这种焦虑成为民间祠神及其信仰者参与敕封的需要,并为敕封兴盛千余年而不衰提供了内在的动力。

(本文摘自姚明辉著《公私同圣的秩序建构:王权视角下皇帝祭祀与祠神敕封的隔绝和整合》,四川人民出版社,2025年9月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~