“国际传播不能停留在‘我们有什么’,更要思考‘世界需要什么’。”近日,由央视网、无锡市人民政府主办,无锡市委宣传部、无锡市新闻工作者协会、上海社会科学院新闻研究所承办的地方国际传播工作闭门会在无锡举行,一位与会专家的发言引发了广泛共鸣。

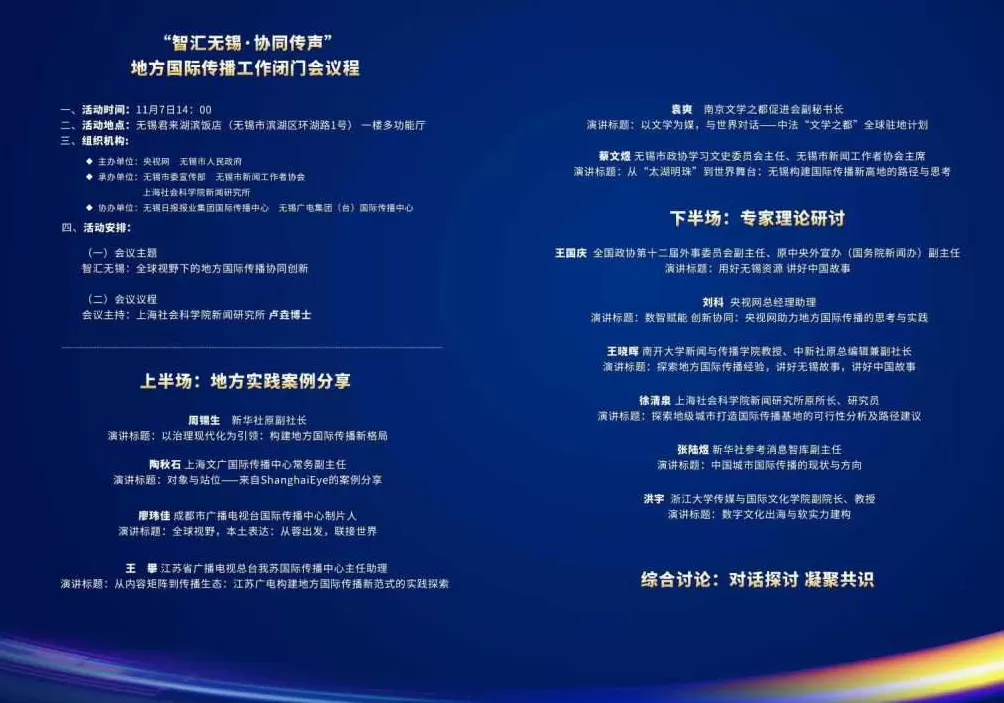

作为第五届中国国际智能传播论坛的重要环节,这场以“智汇无锡·协同传声”为主题的闭门会议,罕见地汇聚了来自上海、南京、成都、长沙等多座在国际传播上各有建树的城市实践者,以及中央媒体、智库和学界的资深专家。无锡市委常委、无锡市委宣传部部长李秋峰出席会议,上海社会科学院新闻研究所卢垚博士担任学术主持。

这场闭门会没有停留于宏观论述,而是直击一线工作中的真问题与真经验,试图为中国城市“如何更好地被世界看见”寻找可操作的协同新路径。

一线观察:城市如何各显神通,避免“千城一面”?

会议伊始,多个城市的实践案例便呈现出一幅生动而差异化的图景。

上海:平台化运作,构建全球传播网络。上海文广国际传播中心常务副主任陶秋石分享了“ShanghaiEye”的实践,其核心是“内外宣一体化”的运营格局。该平台已与全球30多个通讯社建立常态化合作,通过专业化、国际化的内容,使上海故事能够无缝接入全球传播链条。这为长三角地区乃至全国提供了强大的平台支撑。

成都:深耕精品内容,以真诚打破文化隔阂。成都市广播电视台国际传播中心制片人廖玮佳介绍了其“深耕精品、创新渠道、创新表达”的策略。通过制作《你好,亚洲》等国际纪录片,举办国际短视频大赛等方式,成都以文明对话为切入点,尝试用真诚的表达传递文化自信,让故事本身说话。

南京:借力国际认证,将文化资源转化为全球议题。南京文学之都促进会副秘书长袁爽重点介绍了中法“文学之都”全球驻地计划。这一荣获联合国教科文组织优秀案例第一名的项目,巧妙利用“世界文学之都”这一高含金量标签,通过联动全球9座创意城市,将地方文化资源瞬间提升为可供全球共享和参与的传播资源。

无锡:系统性构建“四位一体”地方模式。作为东道主,无锡的经验备受关注。无锡市政协学习文史委员会主任、无锡市新闻工作者协会主席蔡文煜系统阐述了“制、根、巧、融”四大路径。“制”指高位推动的协同机制,覆盖29个部门;“根”是深挖本土文化,如大运河、工商文化;“巧”是巧妙叙事,如通过音乐这一世界性语言;“融”则是融合产业与科技。这种系统性的打法,试图为地级市国际传播提供一个可复制的样本。新华社原副社长周锡生将无锡经验概括为三个“现代化”:体制机制现代化实现了从“单打独斗”到“协同治理”的跨越;叙事策略现代化实现了从“我说你听”到“共情共鸣”的转变;技术应用现代化实现了从“经验驱动”到“智慧赋能”的升级。

专家把脉:破解“能见度高、认同度低”的核心症结

在分享了鲜活的实践后,多位资深专家从战略层面为地方国际传播“把脉问诊”,直指当前存在的共性挑战。参考消息报社参考智库副主任张陆煜一针见血地指出,当前中国城市国际传播普遍存在“能见度高”但“认同度低”的问题。她强调,必须实现从“自说自话”到“先听后说”的根本性转变,通过真诚互动来赢得海外受众的共鸣。全国政协第十二届外事委员会副主任、原中央外宣办(国务院新闻办)副主任王国庆则提供了方法论指导。他强调,宏大叙事需要具体而微的载体。地方传播应善于将自身的产业创新、生态治理成果转化为“中国式现代化的鲜活案例”,并坚持真实性以避免“过度包装”,注重共通性以寻求“情感共鸣”。技术的角色也被反复探讨。央视网总经理助理刘科提出“智能+”、“文化+”、“生态+”的三点发力策略,特别提到微短剧出海等新形态为立体化传播开辟了新空间。而浙江大学传媒与国际文化学院副院长洪宇教授则提醒,在数字化与AI重塑传播格局的当下,必须在硬实力展示与软实力沟通之间找到平衡。

协同共识:长三角能否成为国际传播的“模范生”?

本次会议在无锡召开,无形中凸显了长三角区域在国际传播领域的协同潜力。上海社会科学院新闻研究所原所长、研究员徐清泉在总结无锡经验时指出,无锡的探索在于形成了“文化IP、产业基础、协同机制、爆款能力”四位一体的战略格局。

这或许正是长三角地区的优势所在:以上海的国际化平台和媒体资源为“窗口”,以江苏(南京、无锡等)深厚的文化底蕴为“底气”,再辅以浙江强大的数字技术作为“支撑”,通过资源共享和优势互补,构建一个层次分明、特色鲜明的区域国际传播体系。这种协同模式,有望改变过去城市间各自为战的局面,形成一股强大的“传播合力”。

南开大学新闻与传播学院教授、中新社原总编辑兼副社长王晓晖引用“好的宣传要像看不见的手”作比指出,最高明的传播是让文化自然融入世界视野。此次无锡闭门会议的价值,或许正在于让一线实践者与战略思考者坐在一起,共同为中国城市如何更巧妙、更有效地挥动这只“看不见的手”,提供了从理念到实践的丰富启示。如何将会议共识转化为下一步的行动,值得持续关注。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~