郦国义(本文照片皆由丁雄飞拍摄)

作为我国第一家由主流媒体创办发行的读书类专业报纸,《文汇读书周报》创刊于1985年3月2日,今年是其创刊四十周年。近日,《上海书评》专访了《文汇读书周报》三位创刊者之一的郦国义先生,请他回忆当年创刊经过和编辑工作的情况。

据说,当年《文汇读书周报》从创意的提出到创刊发行,时间非常短?

郦国义:说起《文汇读书周报》的创刊,首先得从当时《文汇报》的总编马达说起。马达是《文汇报》历史上的重要人物,也是上海新闻史上不可忽视的人物。报社人称,“马达马达,飞速的马达,不停的马达,跟不上的马达”。当时报社内,从来没人喊他“马总编”,都叫他“老马”。

我当时在《文汇报》文艺部工作,我的座位背面坐着一位老编辑叫路远,是搞戏剧和电影的。路远老师上班,总是来得最早。常常我一进门,就看见他已经看完报纸,正在拿着电话打给老马:“今天这个头版头条压不住啊,怎么弄成这个样子!”往往都是直率的批评和建议,从未听到一句恭维的话。这就是当年我们这些年轻记者,感受到的氛围,受到的是这样的职业熏陶。

《文汇读书周报》从提议、酝酿到正式出版,也可谓是“马达速度”。从提议创办到试刊不到两个星期。1985年1月25日出试刊号,3月2日出创刊号,自此每周一期。

《文汇读书周报》试刊号

《文汇读书周报》创刊号

您谈谈具体的创刊背景和经过。

郦国义:这张报纸诞生的大背景,是改革开放带来的文化繁荣发展的活跃景象。党的十一届三中全会以后,新闻出版业迅速发展,报纸数量也同样大幅上升。与改革开放前相比,报纸的品种在短短数年内增长了近十倍,总印数相比五十年代初更是增长了数十倍。出版物方面,行业迅速走出了六七十年代每年仅出版几千种的低谷,图书种类成倍激增。

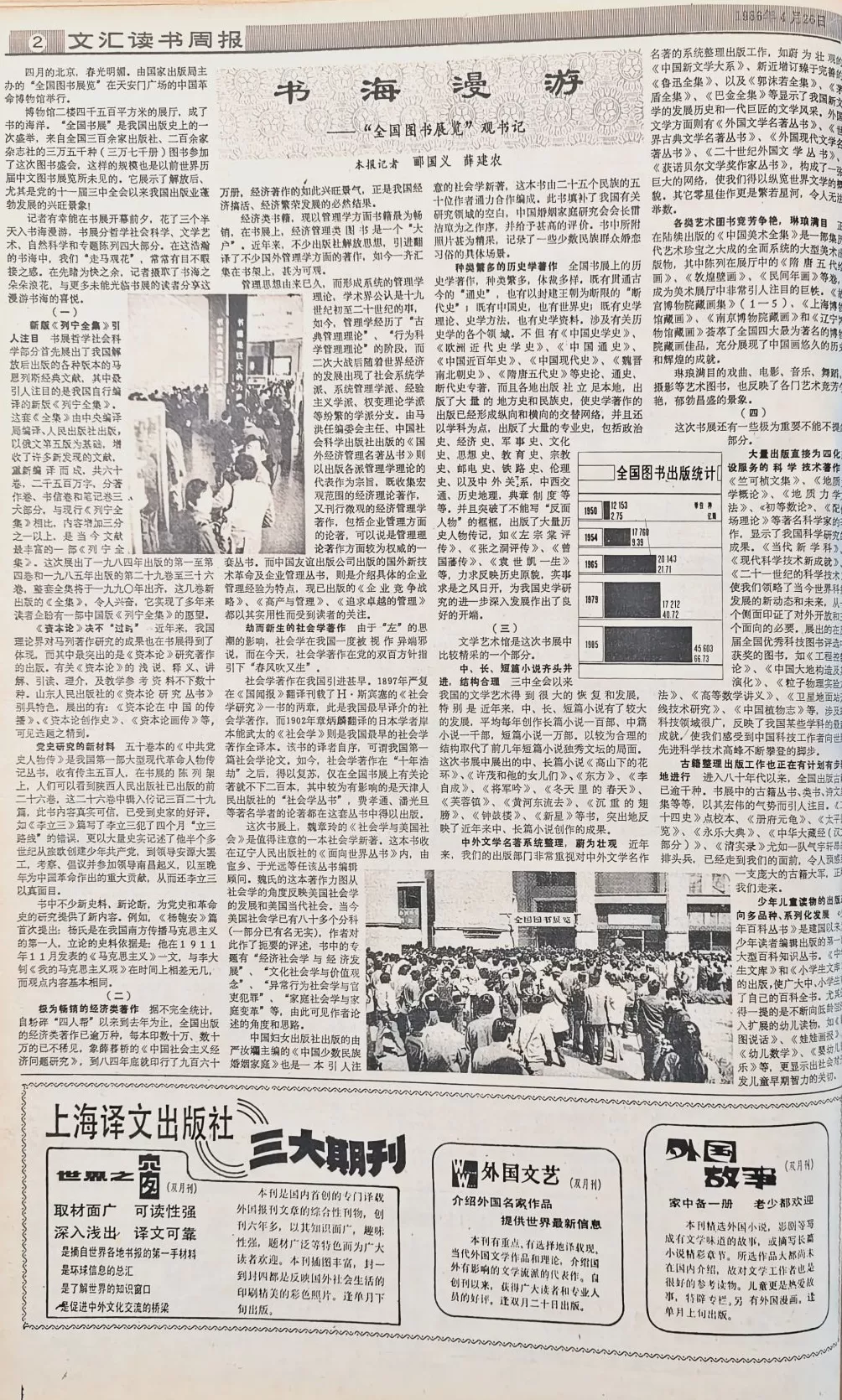

郦国义、薛建农:《书海漫游——“全国图书展览”观书记》

这种繁荣带来了两个新的需求。第一,读者迫切需要图书出版的信息。《文汇报》此时已有一个专刊,名曰“读书与出版”,主要报道书讯,刊载书评,也可算是后来《文汇读书周报》的前身吧,当时深受读者欢迎。第二,出版繁荣活跃了,需要提升质量,这就必须要有更多书评作导向。这种导向不仅面向出版者,也面向读者。这样的出版文化背景,孕育了一张专业性的读书报。

当时,文艺部跟读书出版这方面相关工作有关的有三个编辑。褚钰泉是学长,他是“文革”前最后一批进《文汇报》的大学毕业生。还有一位张晓明,是前些年进入报社的业余作家。另外就是我。三个人都很希望能有一份专门的读书报,但心里又没底,不确定我们的想法老马会不会支持。说到这里,就要提到我和褚钰泉的老师吴中杰先生。在吴先生后来为褚钰泉写的悼念文章(《献身精神与文人风骨》,《文汇报》2016年1月25日)里,也提到了这段往事。当时,《文汇报》举办纪念张元济先生的座谈会,话题自然与出版业相关,吴先生是与会专家。我们几个事先就“怂恿”他,能不能在这个纪念著名出版家的会上提个建议?他一口赞同,发言时说:《文汇报》对出版文化一向重视,我提议,可不可以创办一份专门的读书、出版类报纸?老马很干脆,当场回应:这个点子很好,我们回去党委会上商量一下。随后他就对我说:小郦,你们三个和吴老师都熟,好好议议,拿个策划方案出来。我把三个人的创意拟成了一份策划方案,老马看后很痛快地同意了。

《文汇读书周报》的报头也是我们三个一起设计的,花了不少心思,“文汇”用的本报刊头字书,“读书周报”四字是集的鲁迅的字体。《读书周报》有四个版,起初在《文汇报》中附赠发行了几期,为的是让读者先认识它。后来就独立出版了,定价四分钱,发行量很快一路上升。应该说,这份报纸的创办适应了读者对书讯书评的需要,也契合了当时中宣部加强出版引导、加强书评和图书宣传的要求。

《文汇读书周报》订阅单

上海出版社祝贺《文汇读书周报》创刊

孙承宏摄:《欢迎订阅“文汇读书周报”》

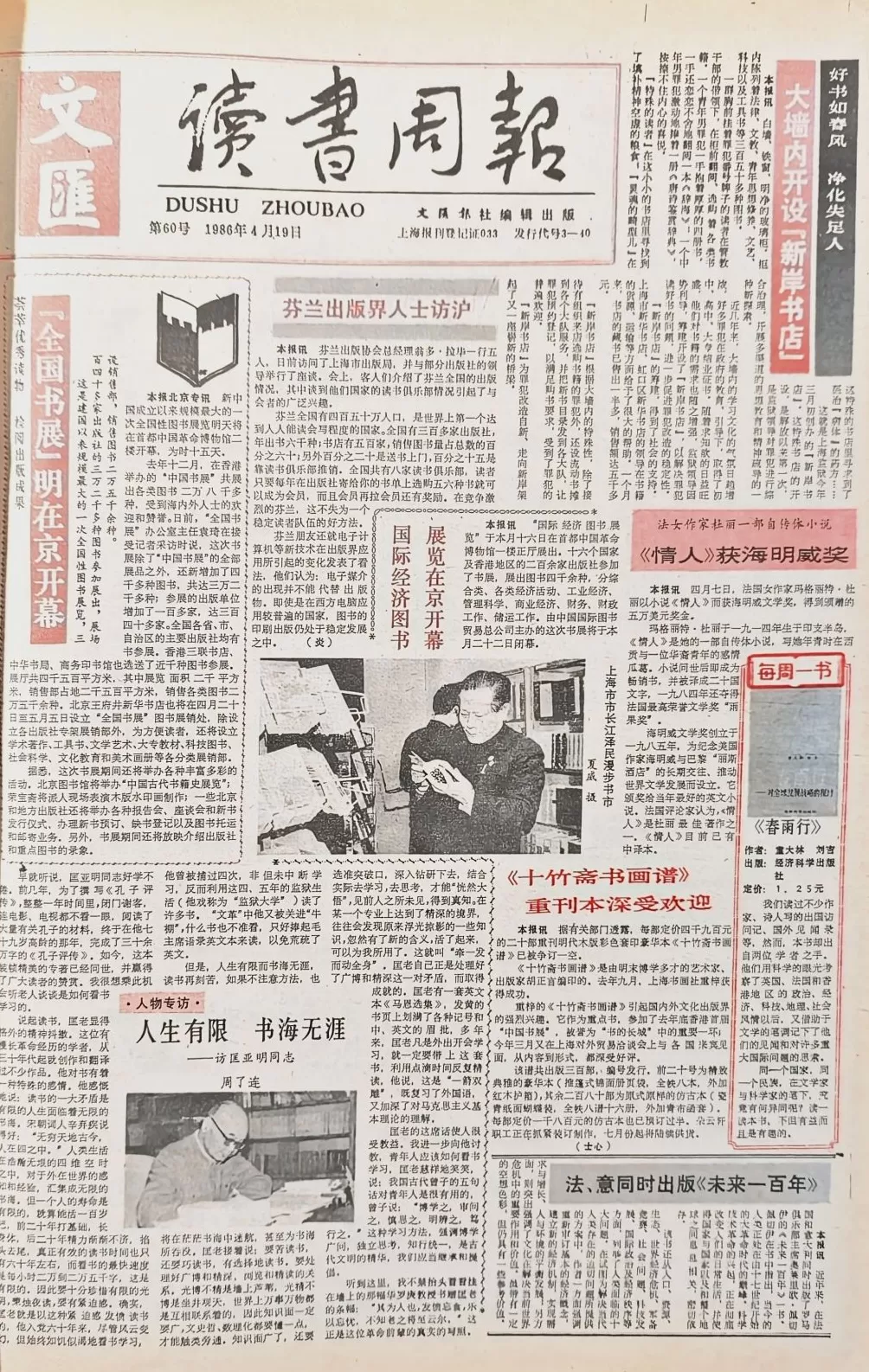

《文汇读书周报》1986年4月19日

当时这张报纸的具体采编工作是如何分工的?

郦国义:我们三个人当时都在《文汇报》文艺部,但分属不同的条线:褚钰泉负责“读书与出版”的工作,我在“文艺百家”,主要分管文艺评论的组织和编辑,张晓明在“笔会”当编辑。当时《文汇读书周报》并没添专职编辑,算是我们三个人的兼职。马达当时跟我们说:我没有人给你们,就给你们一个月两百块钱喝咖啡,请作者聊选题、约稿子。就这样,三个人、两百块,把这张报纸编出来了。

当然,所有事情我们都得自己来:不但要采编稿件,连画版样、做版面设计也得自己动手。我们三个对版面要求都很高,最终呈现的版面设计是张晓明的杰作。这次要访谈,再翻开看看当年的《读书周报》合订本,自己都为自己感叹,当年的版样设计得这么精心。

褚钰泉是复旦中文系的老大学生;我同样毕业于复旦,文艺评论出身;张晓明与许多老作家交往密切,他自己的散文写得相当出色。有时我们三个人也在《读书周报》上写稿,或开专栏,用的都是笔名——褚钰泉叫“阿昌”,张晓明用“晓明”,我用“谷泥”。三人配合非常默契。

谷泥:《为书评正名》

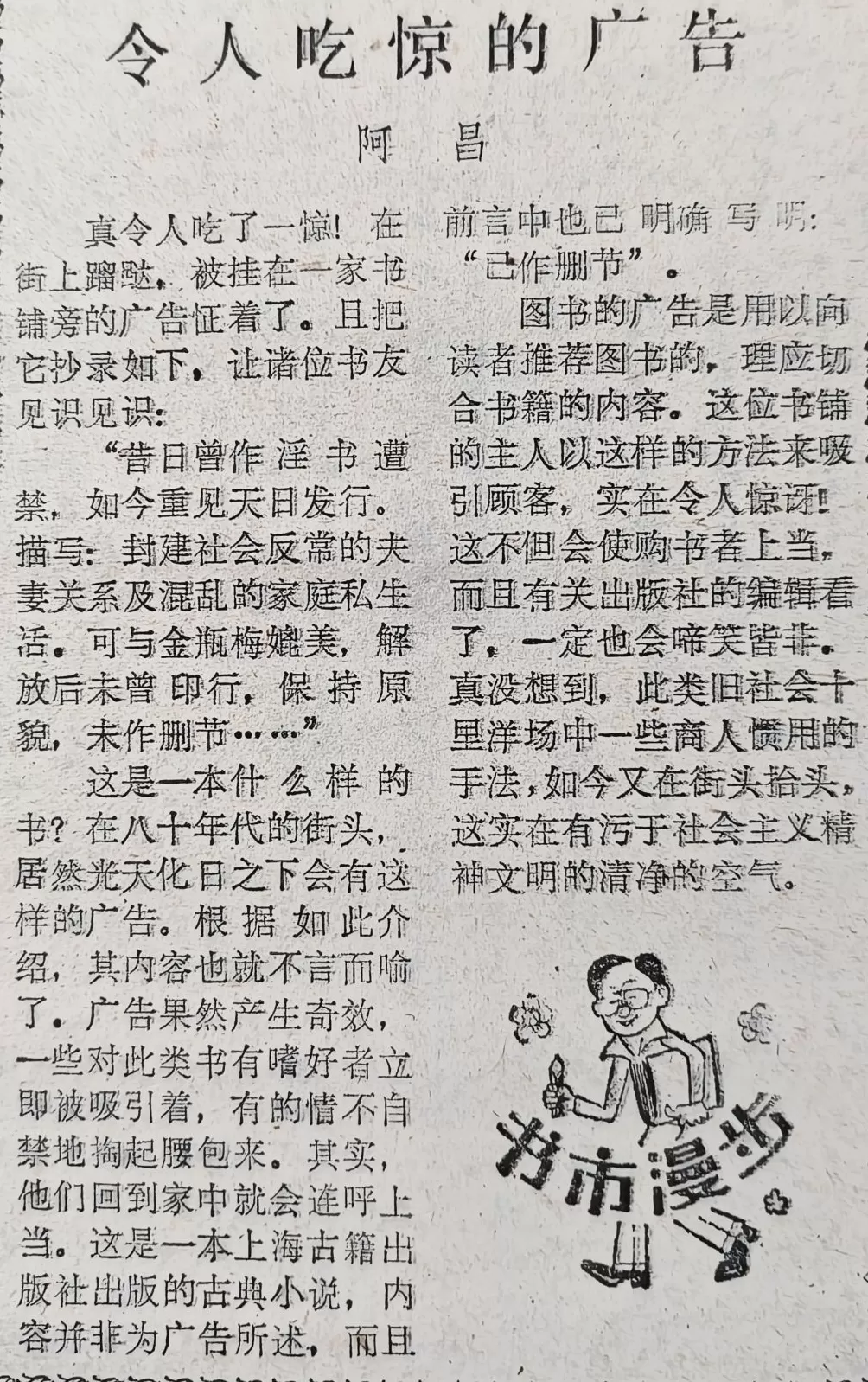

阿昌:《令人吃惊的广告》

晓明:《托尔斯泰及其夫人的日记》

正好在这个时候,《文汇报》办的新闻班刚刚培养了一批青年人,他们常来《读书周报》聊天,有的也参与周报的采编工作。比如后来担任《文汇报》总编辑的郑逸文,还有陆灏,都为《读书周报》贡献了不少精彩的文章。

郑逸文:《书是一张“网”——访赵家璧》

陆灏:《钱钟书的风格》

你们当时对办报的理念、内容是怎么酌定的?

郦国义:《文汇读书周报》是我们国家第一张由新闻单位编辑出版、面向全国发行的综合性读书报纸。当时我们还在摸索,但是大的方向其实相当明确。我们在试刊号的《致读者》中就写得很清楚:

它是专为广大读书爱好者、尤其是青年同志出版的。传递出版信息,丰富读书生活,热情为读者提供各种服务,是读书周报的宗旨。《文汇读书周报》讲究知识性、趣味性,她将努力以丰富的信息和生动的内容满足您的求知欲望,在这张读书周报上,您将看到重要的出版新闻、大量的图书信息、书评文字、书林人士的专访、读书方法和经验介绍、书话以及广大读者对出版工作的要求和建议。周报还将用一个整版为您提供富有可读性的海内外书摘和文摘,让您尽情享受读书的乐趣。

当时帮我们做专访最多的是一位青年才俊——薛涌,如今他是著名的旅美学者。他为《读书周报》采访的对象:梁漱溟、冯友兰、贺麟、王力、费孝通、林庚、萧乾、洪谦、吴冠中、汤一介、庞朴、陈贻焮、李泽厚、柳鸣九、金观涛……都是那时在中国人文领域最具影响力的一批学者。我们对文化名人的专访,在文化界和读者间引发了不少回响。

薛涌:《一个老知识分子的救国之路——访梁漱溟老人》

薛涌:《耄耋之手撰新篇——访冯友兰》

薛涌:《人生的一大乐事——访贺麟教授》

薛涌:《“国学研究院”的四位教授——王力回忆梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任》

薛涌:《留下历史的足迹——访费孝通》

薛涌:《问路五十年——访古典文学专家、诗人林庚先生》

薛涌:《面向世界的中国文化史研究——访汤一介》

薛涌、白桦:《“文化热”与“西体中用”——访著名学者李泽厚》

看来在创刊之初,这份报纸的栏目已经十分丰富,选题也相当开放。

郦国义:我们的栏目体例是不设限的、丰富多样的。除了专访,还有读者来信、各类出版资讯,包括港台及海外的动态;书籍的类型也不拘一格,甚至医学类的都有。

读者来信:《印数一减再减 读者买书困难》

本报讯:《“复习资料”成灾,学生不堪忍受,有关部门决定——不可滥印学生复习资料》

本报讯:《第一部电脑小说问世》

本报讯:《大型比较文学讲习班今年十月将在深圳举行》

“著译新人”:朱正健、许文蕴:《读书要活——访陆谷孙教授》

陈从周:《写在〈林徽音集〉出版时》

张贤亮:《请买〈张贤亮自选集〉》

姜昆:《为孩子着想的小刊物》

冷志坚:《请看一九八六年的沪版月历》

“每周一书”:《人论》

我们也有“书摘”栏目。我开玩笑说,也许我们是最早在主流报纸上刊登书摘的一家。那时我们思想很解放,你们知道第三期的书摘选了什么吗?《她使女性挺起了胸》——那是一篇介绍美国女性内衣行业开拓者如何创业的文章。我们之所以选这一篇,是希望体现一种百科全书式的知识视野,同时也贴近现实生活。我们还专门刊登港台书摘。谁要是去深圳出差,就会被我们嘱咐:去看看那边书店有些什么好书,带几本来。那时脑子灵,点子也多。

金兰摘编:《她使女性挺起了胸》

含含缩写:《日本帝国的衰亡》

肖山编写:《弗洛伊德小传》

杜渐:《杨振宁教授谈创造与灵感》

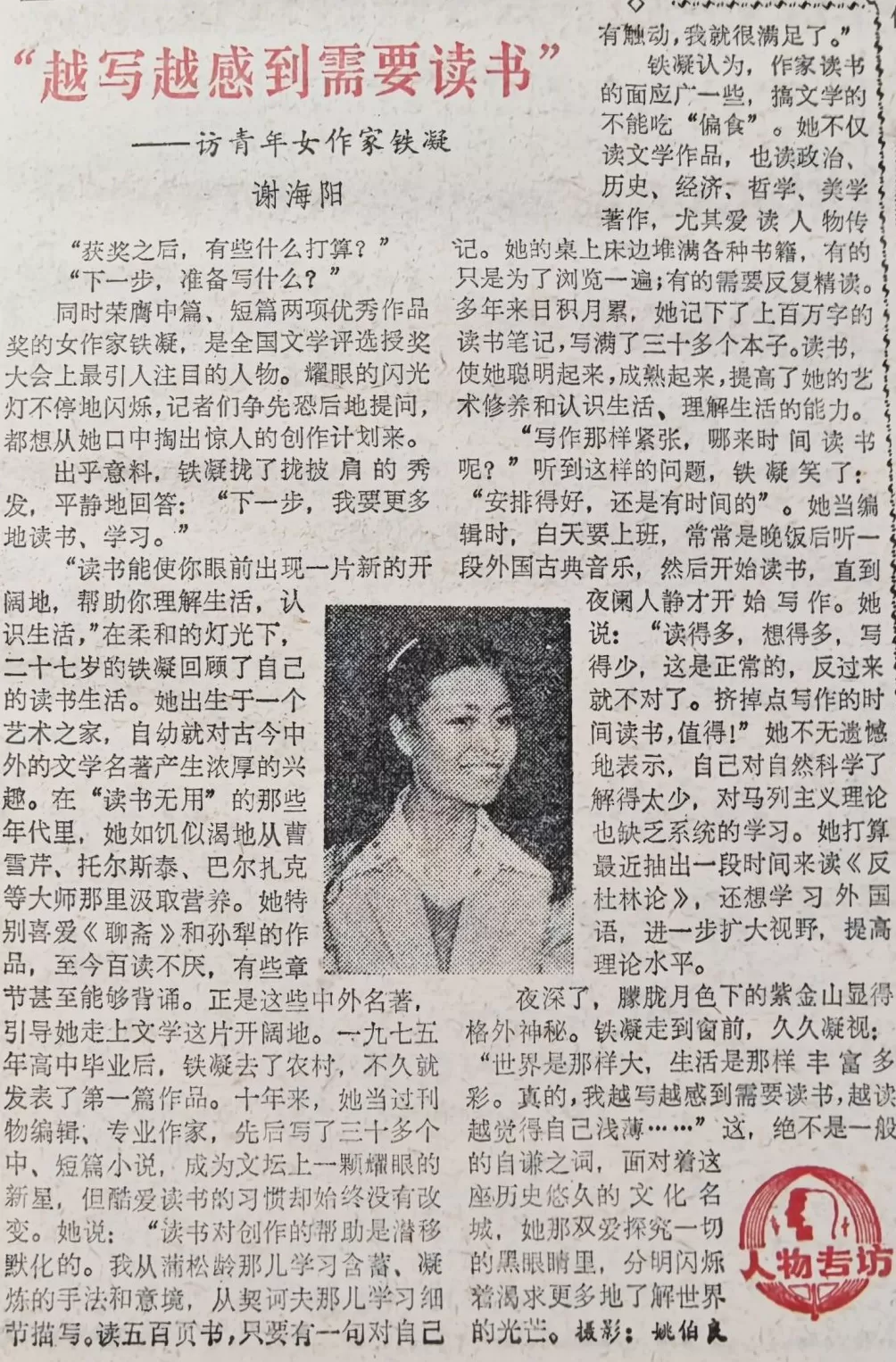

再比如,“小说梗概”这个栏目,就是长篇小说的故事缩写,这是我们的一项重要创意。那时候信息还不发达,很多电影、电视剧改编时,都参考过我们这个栏目。还有年轻评论家吴亮、程德培开设的专栏“文坛掠影”,一篇只有五六百字,点评一篇文学新作。后来成为当代文学精品力作的许多小说,都是首先在这个专栏得到关注的。

程德培评残雪《山上的小屋》

吴亮评王安忆《小城之恋》

吴亮评莫言《红高粱》

吴亮评孙甘露《访问梦境》

吴亮评马原《虚构》

谢海阳:《“越写越感到需要读书”——访青年女作家铁凝》

您1986年离开《文汇读书周报》了?

郦国义:1986年,我调任《文学报》总编。张晓明后来下海经商。褚钰泉一个人又坚持做了很多年,后来去编《悦读MOOK》《书城》,一辈子与书打交道。这两位都已不在了,想来他们在天堂,仍在读书吧。

罗群:《黄金时代》

还木有评论哦,快来抢沙发吧~