在南昌汉代海昏侯墓考古发掘成果公布十周年之际,海昏侯墓考古发掘领队、江西省文物考古研究院研究馆员杨军昨天在接受《澎湃新闻|古代艺术》采访时表示,海昏侯墓出土1200枚《诗经》简,写有“诗三百五篇、凡千七十六章,七千二百七十四言”,证明海昏墓随葬的《诗经》是全本诗经,这也是秦汉时期全本诗经的首次发现。“海昏墓随葬的虽然是全本《诗经》,但由于墓葬的保存环境的影响,未必能一字不落的全部保存下来了,但它是迄今考古发现存字最多的诗经简。海昏简牍修复工作长达10余年,是中国文物保护史上一次技术难度极高、跨学科协作的经典案例,预计在2026年完成全部修复。”杨军说。

秦汉时期全本《诗经》如何被发现确认

2011年,位于江西南昌的汉代海昏侯墓被发现,这座墓的主人是汉武帝之孙、汉废帝刘贺,该墓被誉为保存最完整、结构最清晰的西汉列侯墓园。2015年,随着海昏侯刘贺墓的考古发掘,以其规模宏大、内涵丰富的出土文物,揭开了西汉列侯制度与物质文化的神秘面纱,引起了学界与社会的广泛关注。万余件(套)珍贵文物,系统展现了西汉时期的礼制规范、工艺水平与生活方式,成为阐释中华文明多元一体格局的重要实证。

其中,海昏侯墓5200余枚西汉简牍出土因其数量之多、文字内容之丰富,一度引起全国轰动,被学者视若珍宝。这些简牍既表现墓主刘贺的阅读兴趣,又反映汉朝的时代风貌。

在墓室西侧椁盒中,考古人员发现了约5000枚竹简木牍,其中约有1200枚与《诗经》相关。

江西省文物考古研究院研究馆员、海昏侯墓考古发掘领队杨军在接受《澎湃新闻|古代艺术》采访时表示,海昏简《诗经》的发现,早在2018年就首次对外公布,但是依据当时的考古证据,只能认定它是存字最多的《诗经》。

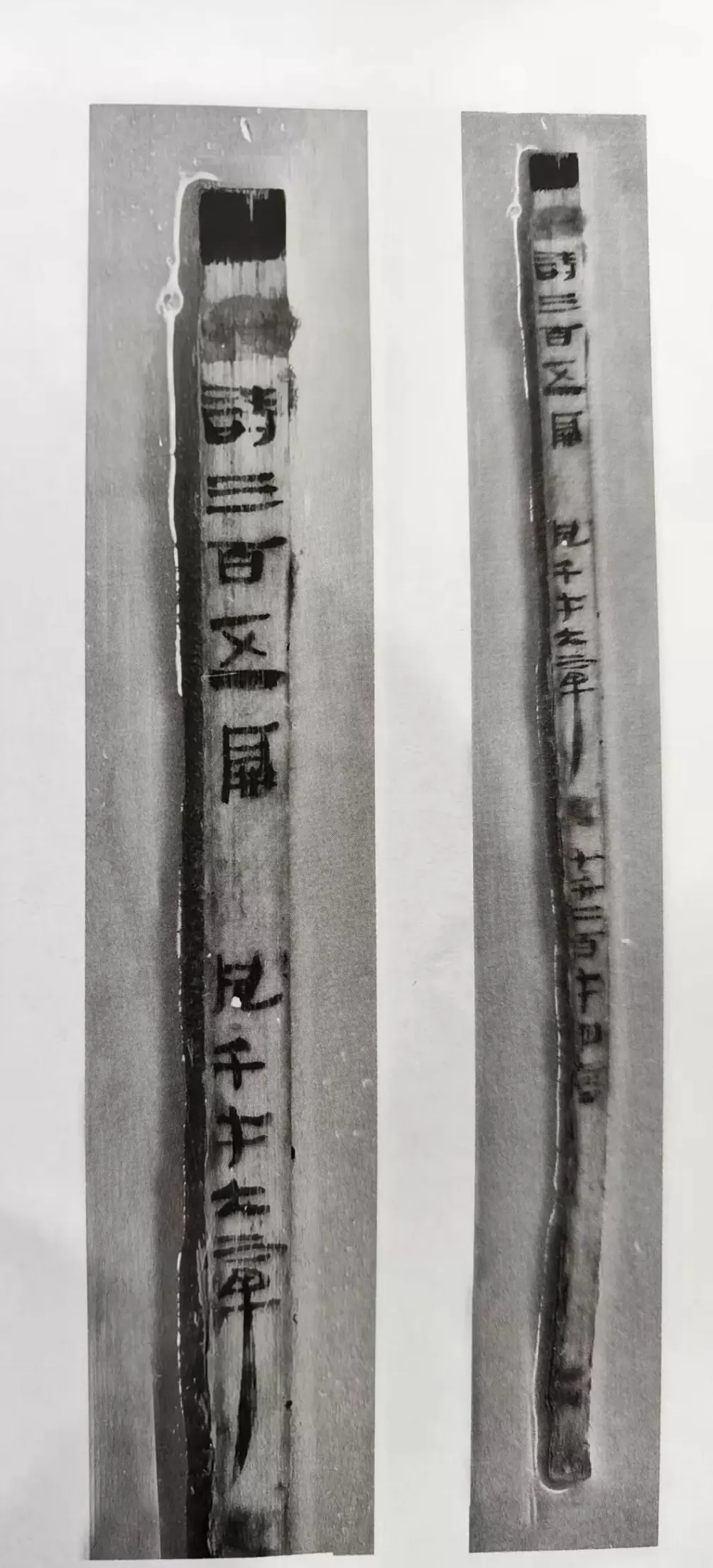

写有“诗三百五篇、凡千七十六章,七千二百七十四言”《诗经》简 (江西省文物考古研究院供图)

随着对出土文物研究的不断深入,尤其是在对木简保护修复过程中第二次红外扫描,根据写有“诗三百五篇、凡千七十六章,七千二百七十四言”《诗经》简,证明海昏侯墓随葬的《诗经》是全本诗经,从这个意义上说,这是秦汉时期全本《诗经》的首次发现。杨军强调,“这虽然是全本《诗经》,由于墓葬的保存环境的影响,未必能一字不落的全部保存下来了,但它是迄今考古发现存字最多的诗经简。”

据介绍,海昏侯刘贺墓西藏椁出土的《诗经》简每枚长23厘米、宽0.8厘米,有三道编绳,容字20—25个,包括经文、附于正文的训诂和篇末类似诗序的文字,展现了西汉早中期的《诗经》文本形态。《诗经》简结构严谨、分章有序,共305篇、1076章,与今传本《毛诗》(西汉鲁国毛亨与赵国毛苌辑注的古文《诗经》传本)篇数相同,少66章。

海昏墓随葬的《诗经》简 (江西省文物考古研究院供图)

海昏侯刘贺的老师太傅王式是西汉《诗经》学的重要传授者,《汉书·儒林传》载:“臣(王式)以《诗》三百五篇朝夕授王。至于忠臣孝子之篇,未尝不为王反复诵之也;至于危亡失道之君,未尝不流涕为王深陈之也。臣以三百五篇谏,是以亡(无)谏书。”在王式看来,讲授《诗经》是他劝谏的重要方式。刘贺去世于汉宣帝神爵三年,海昏《诗》的成书时间在此之前,保存了西汉早、中期《诗》学文本的样貌。

海昏墓随葬《论语》竹简(江西省文物考古研究院供图)

杨军表示,在数千枚简牍中,还有500余枚《论语》竹简,其中便有失传的《齐论语》。海昏侯墓出土的《齐论语》“知道”篇保存较好,字迹清晰。同时简头平整,文前留白,简尾处略有残损,但未见文字痕迹。此简为墨写隶书,文字端正工整,叠字重复书写,不使用重文符号,文意较为完整。除《论语》《诗经》外,海昏简还有《礼记》《春秋》《孝经》等,是汉武帝独尊儒术、广收篇籍的重要体现。此外,还有《易》类文献,约200枚,海昏简中的《易占》是占卜类文献,前所未见。

修复工作长达10余年,木简重焕新生

伴随着海昏侯墓中5000余枚竹简木牍的出土,对木简的保护和修复工作已持续了10余年。海昏简的文物保护与修复工作由江西省文物考古研究院和湖北荆州文物保护中心合作进行,目前已经完成了大部分的简牍保护工作,预计2026年底全面完成。

海昏侯墓出土的简牍修复,是中国文物保护史上一次技术难度极高、跨学科协作的经典案例。海昏侯主墓椁室在被发掘前已封闭两千多年,内部呈现高湿、低氧、低温、富含有机质的“微生态系统”。这种环境虽然防止了文物氧化碳化,让简牍得以保留,但一旦暴露在空气中就极易迅速干裂、翘曲、碎裂、霉变。因此修复工作必须与考古发掘同步进行。

湖北省荆州市文物保護中心主任方北松表示,海昏侯墓出土的简牍文物存在多种病害,包括糟朽、残缺、饱水、断裂等胎体问题,以及字迹模糊、变形等文字识别困难。

竹简的修复工作始于2015年。“竹简刚出土时保存情况较差,裹在一起像稀泥,现场无法清理,采取整体套箱提取进入实验室,在实验室进行保护。”杨军告诉《澎湃新闻|古代艺术》,简牍数量巨大,而竹木质地脆弱、含水量高,泥水浸泡后粘连、变形,竹简上的墨迹极淡,易在处理过程中损失,需要在不破坏书写层的前提下完成清理与固定,这些都成为竹简在修复过程中需要克服的难点。

其保护修复要经过整理揭剥、红外扫描、加固、清洗、脱水、修复、封护等保护工作,每一个步骤难度都极其大,耗时久。

图为文保人员正在进行揭剥工作。(江西省文物考古研究院供图)

“在进行清洗揭剥时,要将粘连竹简一根根剥离开,因竹简已经散掉,揭剥过程中尤其要注意前后次序、上下叠压的关系。”“这个过程非常费时间,光揭剥花了一年多时间。”

竹简加固定型前(江西省文物考古研究院供图)

“竹简出土时大部份是饱水状态的,但有些竹简出土后却干缩得像卷曲的头发丝一样,加固过程中我们需要用化学药剂对竹简进行润胀复形,基本恢复到同批饱水竹简的状态,竹简像伸一个懒腰,就变直了。”

图为文保人员正在进行洗简工作。(江西省文物考古研究院供图)

洗简也是一项精细的技术活,用毛笔一根根把竹简上面的泥巴洗掉,力度把握不好,就有可能将泥连同竹简上的墨迹一同洗掉。“这是一项非常精细的工作,我们的修复人员一天满打满算能清洗十几根。5000多枚竹简,几个人每人每天只能洗10多根,这要花多长时间?至今还有近千枚竹简未清洗。”

图为文保人员正在进行红外扫描的准备工作。(江西省文物考古研究院供图)

清洗后的竹简在进行第二次红外扫描时更易于辨认,虽然第一次红外照片就发现写有“诗三百五篇、凡千七十六章,七千二百七十四言”的简文,但第二次红外扫描进一步确认,由此证明海昏侯墓随葬的《诗经》是全本诗经。

负责海昏侯墓出土简牍修复工作的荆州文物保护中心主任方北松近日透露,5200余枚海昏简牍在今年的文保修复过程中被发现有粘连现象,经过修复团队再次揭剥,如今总数已达到5795枚。

大部分简牍的保护工作已完成,剩余部分预计在2026年完成。其中,包括514枚竹简的整理揭剥、清洗等保护工作,以及1840枚竹简的脱水、修复、封护等保护工作。

“由于竹简出土保存状况不佳,有着糟朽、腐蚀等病害,所采取的保护和修复方案经过专家反复论证,保护和修复的周期很长,这是最大的难点。”杨军说,“虽然海昏简牍没有完全修复完毕,但在不久的将来,会有一批新修复好的简牍与观众见面,其中将包含《论语》的相关简牍。”

对中华经典的一次深刻重构与再认识

据悉,《诗经》在流传过程中由于遭受秦火,一度中断,直到汉初才重新恢复起齐、鲁、韩、毛“四家诗”。今天所读到的《诗经》实为汉人毛亨所传《毛诗》。传世的《诗经》虽然为毛氏古文抄本,但有的诗篇疑点重重,历代《诗经》训诂学者费尽周折,难以达成共识。

安徽大学藏战国竹简(安大简)中的《诗经》是目前发现的最早《诗经》版本,但残破较多。从“完整性”和“在经学体系中的关键地位”来看,最新公布的海昏侯墓《诗经》 则具有无可替代的价值,就目前而言,它是我们所能见到的第一个完整的、可能用于官方教育和礼仪的秦汉全本《诗经》。

“海昏侯墓呈现出秦汉时期全本《诗经》的真容时,这一发现已超越了单纯的考古学范畴,这不仅是对地下文物的一次成功抢救,更是对中华文明早期经典文本传统的一次深刻重构与再认识,其文化意义深远而恢弘。”相关文化学者对澎湃新闻表示,这并非仅仅是增添了一部古老的抄本,它是以当时通行的墨迹书法真切地书写于竹简之上,“这一物质性载体将抽象的文本历史转化为可触可视的文化现场,其意义远非后世刻本文献可比,而是为我们打开了一扇通往秦汉之际学术与思想世界的全新窗口,使我们得以窥见那个文化大转型时期经典传播与阐释的原始生态。”

此前发现的安徽大学藏战国竹简(简称“安大简”)中的《诗经》,残破较多

海昏侯墓《诗经》作为目前所见最早的全本,其文字、篇序、章句乃至附属的训诂材料,为世人重新审视“诗三百”在汉代初年的真实面貌提供了第一手的、无可替代的物证。海昏侯《诗经》诞生于儒学官学地位确立的关键前期,它可能保留了大量未被后世经师加工、删改的早期信息,包括可能与《毛诗》、《齐诗》、《鲁诗》、《韩诗》等汉代不同家派皆不尽相同的文本形态与解读线索。

进一步而言,这一发现的影响将辐射至整个中国古代经学史、思想史乃至文献学领域。从更宏阔的文明史视角审视,海昏侯墓全本《诗经》简牍将与安大简《诗经》等出土文献一起,重塑对早期《诗经》传本的认识,极大地增强了中华早期经典传承链条的可信度与连续性,其中所蕴含的文化能量与学术潜力,必将持续发酵,深刻影响未来数代学人对中国古老文明源头的认知与想象。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~