当前青年写作正面临复杂多变的语境挑战:创作现场不断变化,媒介形态日益多元,读者注意力被高度分散,而青年写作者所承受的生活压力、表达焦虑,乃至身份认同的迷茫,也在不断加剧。

值十月文学月举办,作家、评论家们近日聚在一起,以“难度与可能性:青年写作的创新问题”为主题,探讨了青年写作的问题。

媒介变革,文学陷入普遍的困境中

《当代》主编徐晨亮直指当下文学传播生态的复杂性:“我们被那么多情绪支配着,很多人看似在讨论文学,其实并未真正触及文学本身。”他提到,在短视频、小红书等平台主导的舆论场中,大家讨论文学作品时,往往将在社会生活的其他很多领域里面感受到的压力在文学话题领域释放,以至于博主们动动手指头就可以怀疑乔伊斯是被炒作出来的,就轻易下论断说诺贝尔文学奖在堕落。

“我们今天判断一个选题是否出版,常看作者是否有粉丝、有声量,而非作品的内在价值。这是否是良性的文学生态?”徐晨亮认为,文学出版应该回归对文本价值的专注,而非被流量绑架。

《花城》副主编杜小烨也认为,当下的青年写作面临多重困境,除了有徐晨亮所指出的受流量经济裹挟,被迫将文学快餐化以外,青年人还面临着在文学传统中难以找到个人声音,受“影响的焦虑”所困,和由于经验同质化和历史感稀薄导致写作悬浮等各种问题。

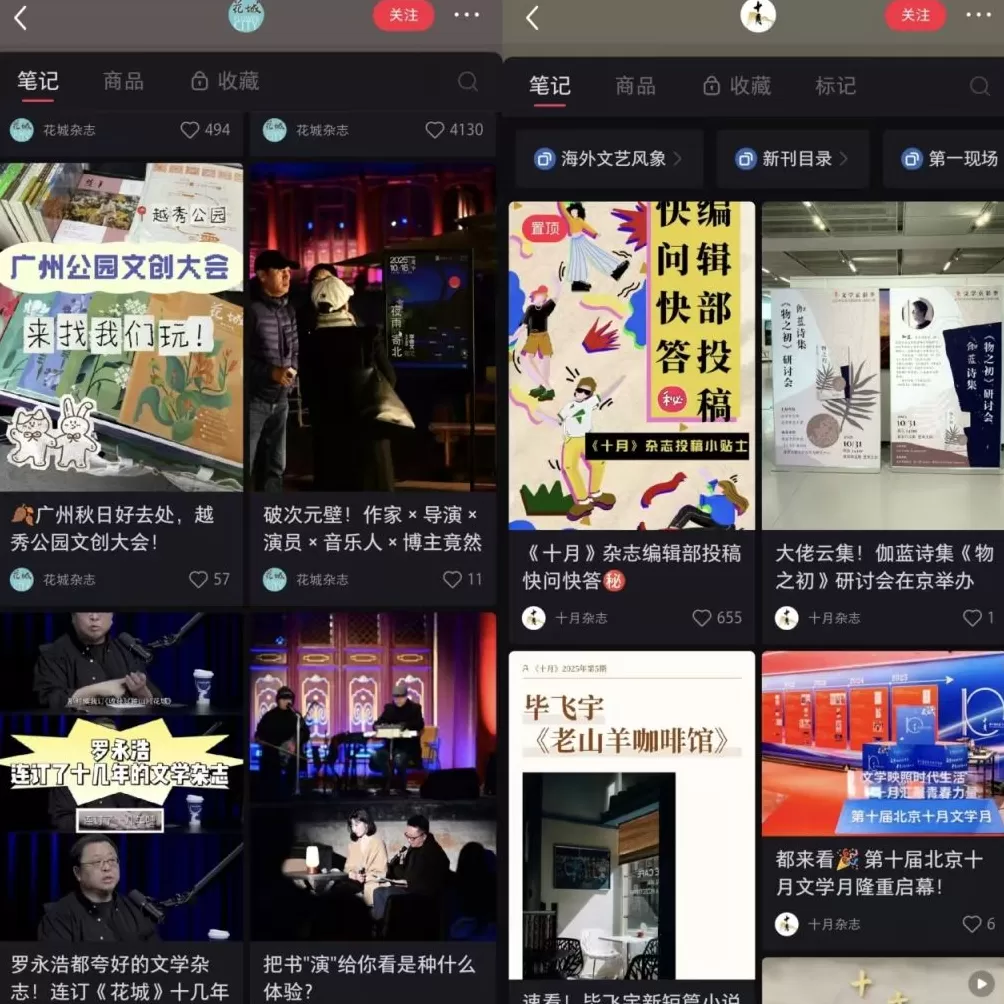

“《十月》与《花城》都是最早一批做小红书的,我们要把所有的东西都变成非常简易的快餐式的东西,再输入到读者的脑海中。我有时候也会想,这样失去了文学本来的意义,因为文学本来就是你要在自己独立思考的空间下做阅读,但是我们也不得不一边觉得很困惑,一边也不得不被流量操控的环境里做这样的事情。”杜小烨分享道。

各个杂志都在推广各自的小红书平台

从病鹤斋和刘楚昕两个特例谈起

理想国华语文学馆主编杨爽以一组数据揭示青年写作的市场困境,她在豆瓣读书检索2025年的新书发现,45岁以下的青年作家出版的作品仅有39部,在新书榜单的数量上占比是2%。

而39部作品中,偏纯文学的一共只有26本。这26本书在“开卷数据”中检索,可以发现累计销售册数是713206册,而可怕的是,这个销售额主要是由三本书支撑起的——分别是销量是23000的《沧城》,还有一本是病鹤斋,这是一位我们从未见过的女性作家,她的这本书叫做《她来劈开这山》,这本书的销量是刚才那本书的十倍,225000册。最后就是《泥潭》,这三本书所有的销量占比,是全部26本纯文学比重的98.38%。”

《泥潭》因为作者刘楚昕的一次演讲而被关注

病鹤斋和刘楚昕是今年出版市场的两个特例,“这两个特例带来震撼的销售数据,病鹤斋是书红人不红,她主要是在抖音上疯狂大卖,刘楚昕是人红但书的评价存在断裂。在市场剧烈反响下,两位的下一部作品都会给他们带来巨大的写作压力,也会给对应的出版编辑带来巨大的策划压力。”杨爽谈到。

站在出版编辑的角度上,杨爽认为,文学出版编辑应当有意识建立自己对互联网事件的预判能力,对销售流量中心的分析能力,不仅为文字内容把关,也要站在作家经济的角度为作家考量,为写作之路上大有可为的青年作家们明确定位。但是一定要撕掉标签,人设在过去非常好用,但是在今天非常可怕。

徐晨亮对此也谈道,我们似乎对于读者群体并没有做很好的画像分析,总是用一种条件反射式的思维去理解那些青年读者,“真正阅读青年写作的读者的面貌,在我们整个视野里面还是非常模糊的,我们缺少一些有效的触达工具。”

“像青年一样去思考”

刚刚获得王蒙青年作家支持计划年度特选作家荣誉的青年写作者周宏翔从自己的写作经验谈起,他介绍:“我们这代人对社会的敏感在下降,我很希望去抓住那点得与失的中间流动的过程。比如之所以《红楼梦》能成为经典,是因为曹雪芹提前预知到人的发展和变化,他抓住了那点变化,他诊断出来这个时代的一些变化。我们写作者最关键的就是,要注意到人是时代流动的脉搏,而创作者就是把脉的大夫,只有把脉把住了这个时代的变化,才可以创作出一些真正新的东西。

探讨青年写作,或许还离不开对于何为青年的讨论。评论家徐刚认为,“青年”与“青年性”是有区别的。“青年变成一个非常粗暴的年龄划分,但即便出生于同一个年代的人,他们的思想也可能是千差万别的,这就是‘同时异代’,同一年代的并不一定共享同样的价值观。那么,80年代的人、90年代的人,他们就应该被称作青年吗?可能也不一定,前几年有人批评青年写作未老先衰,并不全无道理。”

由此,“青年”这个词其实有一种召唤性,召唤作家们像青年一样去思考、像青年一样去行动、像青年一样去做冒犯性的工作。

《花城》副主编杜小烨表示,自己对于乡村题材已经有一种生理性的疲惫,因为过去经典作品写得太多太多。如果给青年写作提一些建议,杜小烨希望看到大家写当下,写过去从来没有过的一种生活方式和情感体验,比如虚拟社交,比如身份的流动等等。“我们还是希望大家可以做不同类型的探索,现在我们对作品的边界更加接纳,一个作品里面有悬疑因素,我们也不会觉得它是类型文学、跟纯文学没有关系。”

分享会现场

“对大众文化形态持续漠视,很可能错失与时代对话的最佳窗口期”

评论家刘诗宇在研讨会上提出的困惑:当下青年写作在先锋继承、世界潮流敏感度、日常人性挖掘等方面不乏亮点,但纯文学普遍面临“专业读者必须读,普通读者不爱看”的尴尬。对比大众文化的影响力,这种脱节更显触目——从风靡非洲的日本漫画《海贼王》,到国产爆款《黑神话悟空》《哪吒之魔童闹海》,再到网络小说《没钱修什么仙》,这些作品均以边缘力量反抗、社会现实批判为核心,精准击中大众对公平、正义的深层关切。

反观纯文学,不少作品仍聚焦于都市文艺青年的小众体验,对大众普遍关注的社会结构性问题视而不见。这种“自说自话”的状态和对网络文学、类型叙事、影视动漫等大众文化形态持续漠视,很可能错失与时代对话的最佳窗口期。青年写作的真正难度,并非追求形式的花巧或语言的新奇,而在于能否将目光从固有叙事中移开,直面那些“所有人都肉眼可见”的真问题,让创作与当下社会的脉搏同频共振。

创作的生命力还源于对生活体验的敏锐捕捉。作家林为攀以陪产经历为灵感,将胎儿发育与器官“协议”设计成剧场式开篇,又以孩子出生为契机连接北漂生活,甚至通过玩《王者荣耀》直播挖掘剧本创作素材。这种从真实生活与新鲜体验中汲取灵感的方式,也是回应当下创作关切的有效路径。

《长篇小说选刊》主编宋嵩探讨青年写作创新与大众接受度的关系。他认为,先锋作品常与大众审美存在隔阂,如《尤利西斯》至今仍难被广泛理解。他认为,当下创作界在关注青年写作议题中的“创新”问题时往往会聚焦于“难度”与“可能性”,但文学史上无数的事实证明,创新也需要有限度、需要有耐心的渐进性,应当考虑社会接受心理的阶段性,比如朦胧诗、毕加索画作,随着时间推移,先锋也可能成为常态。

《十月》主编季亚娅基于评审实践,呼吁文学从业者扩大青年写作观察、遴选范围,扩容青年写作样本库,以发现更多元的青年创作。她分析了当下青年作家出场方式的变化,如流量的前置性影响、创意写作学院派写作的大量涌入。尽管面临挑战,她仍持乐观态度,并以《十月·青年专号》销售数据的实例,证明年轻读者对同龄人作品保有热情。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~