作者 | 何子维

编辑 | 李少威

" 通过!"

10 月 23 日下午,北京,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议上,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》)表决通过。习近平总书记话音刚落,现场掌声经久不息。

" 十四五 " 收官在即,中国的第十五个五年规划已基本成型。这份宏伟的战略擘画,是中国 2035 年基本实现社会主义现代化的关键一程,将续写经济快速发展和社会长期稳定的奇迹。

谋划一个时期的经济社会发展,必须先深入理解国家所处的外部大环境。4 月 10 日,文件起草组工作班子召开专题会议,讨论应对外部形势变化,调整文件起草思路和框架结构。彼时,美国向全球发动了新一轮关税战。世界变乱交织、动荡加剧,大国博弈更加复杂激烈,不确定性上升,风险挑战增多。《建议》的字里行间也显示出对国际形势的充分斟酌:" 变局蕴含机遇,挑战激发斗志。"

任尔东西南北风,发展优先不会动摇。从框架结构上看,这份文件的设计意味深长:总共 15 个部分,前 7 个部分集中在经济建设领域,足见分量之重。以经济建设为中心,仍是未来五年兴国之要,但其内涵已经进一步深化。《建议》中,建设现代化产业体系、加快高水平科技自立自强、建设强大国内市场、扩大高水平对外开放、优化区域经济布局等部署,勾勒出 " 十五五 " 的战略重心。

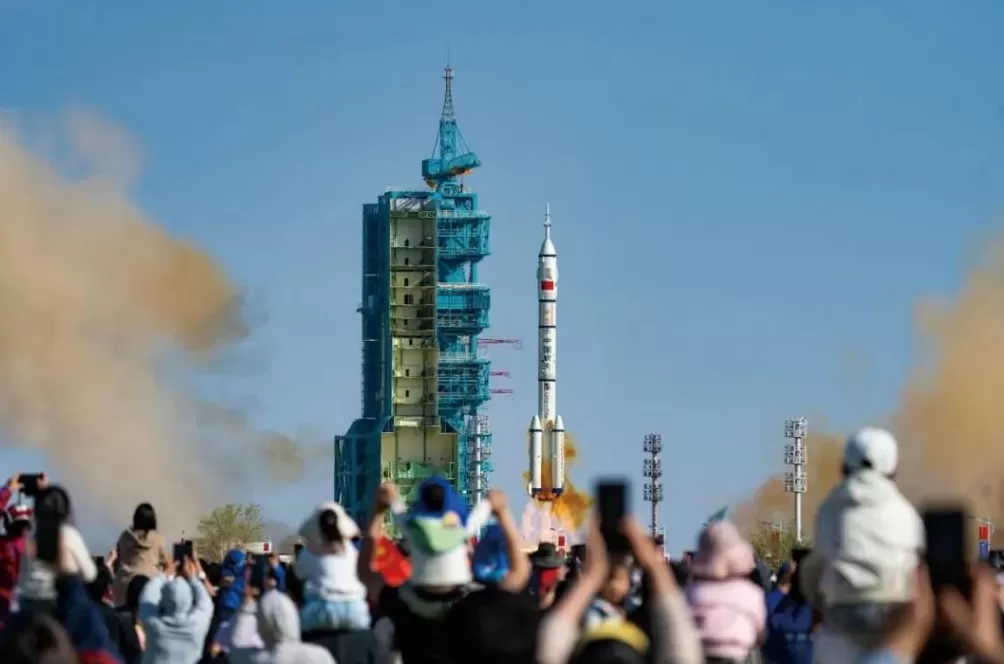

搭载神舟二十号载人飞船的长征二号 F 遥二十运载火箭在酒泉卫星发射中心发射 / 图源:新华社

未来五年,中国将往创新走,往安全走,往内需走,往中等发达国家水平走。但 " 十五五 " 作为中国的关键一跃,它对中国的重塑意义远不止此。为了进一步追问与思考未来的五年,南风窗专访了香港中文大学(深圳)公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长郑永年。

郑永年直言,一切努力的最终目标,皆是为了定位于 " 人民至上 "。《建议》明确提出 " 投资于物和投资于人紧密结合 ",中国式现代化最终是以人的现代化为中心的现代化。也可以说,《建议》让我们看到了,奋力开创中国式现代化建设新局面的一个时间表、一张路线图。这是国事,也是家事,更是 14 亿中国人的时代机遇。

南风窗:" 十四五 " 期间,我们面临着复杂的国际国内大背景,一路走来千难万险。在你看来,制定 " 十五五 " 规划的大背景是什么?

郑永年:五年规划强调延续性和阶段性调整,盯着大方向,制定大规划,用习近平总书记的话来说,就是 " 久久为功 "。

要注意,规划与计划不同。计划经济没有市场,无需考虑市场因素,只需进行固定分配。现在,在市场经济的条件下,规划就不是具体指令,而是根据每个阶段性的变化进行方向判断。所以,如何判断国际国内形势,对制定规划而言很重要。如你所说," 十四五 " 期间很不容易,充斥着新冠疫情、特朗普政府的贸易战、拜登政府的变本加厉、中国企业面临卡脖子等诸多 " 黑天鹅 " 事件,过去未曾预料,准备不足。而随着这五年过去,从某些方面看,我们在不确定性里面又有了确定性。尽管 " 黑天鹅 " 不知道什么时候离开或再度到来,但相比过去的措手不及,中国对不确定性已经有了更强的心理准备与更多的应对方式。同时,外部围堵也倒逼了内部转型,比如充分认识到自主创新的重要性,加大科技领域的投入,培育更多 " 华为式 " 企业。

AI 黑科技市集上,人们体验 DeepSeek 的人工智能大模型 / 图源:新华社

相比外部环境的不确定性,国内要做的则具有确定性,主要是通过结构性转型,解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。此外,就业、养老、医疗、社保等与民生紧密相关的问题,也是一项系统性工程。2050 年全面实现现代化,是我们长期的方向。中期目标进一步清晰化:2035 年基本实现社会主义现代化,人均国内生产总值达到中等发达国家水平。按照学术界的一般说法,中等发达国家人均 GDP 水平在 2.5 万到 3 万美元之间。如果以 2.5 万美元计算,目前,中国的人均 GDP 约 1.3 万美元,那么还有 1.2 万美元的距离。因此,发展是硬道理,高质量发展是必须要走的路。

根据世界银行等机构的研究,从 1960 年到 2022 年的 60 多年间,在 100 多个中等收入经济体中,只有 30 多个国家成功跨越 " 中等收入陷阱 "。如今,中国接近发达国家的门槛,但从跨越门槛到跻身中等发达国家行列,这一步怎么走,又怎么避免 " 中等收入陷阱 ",就是 " 十五五 " 规划的主题。

南风窗:" 十五五 " 时期的主线政策是围绕 2035 年达到中等发达国家水平来展开,坚持以推动高质量发展为主题。在此基础上,《建议》多次提及 " 人 " 的关键性,比如要 " 推动人的全面发展 "" 投资于物和投资于人紧密结合 "" 以人为本的新型城镇 " 等表述。如何理解?

郑永年:" 十五五 " 规划强调 " 六个坚持 " 重要原则,在我看来,目的是 " 以人为本 ",党的领导是保障,其它的都是手段和工具,要将资金资源投到人的需求、人的发展与保障上,强调人的现代化。苏联的教训表明,如果人不现代化,其他现代化毫无意义,反而可能有负面影响。所以,突出人的现代化,内容大大丰富了。

现代化不是自然发生的,是人类理性追求的结果。现代化理念源于西方文艺复兴和启蒙运动,强调人的主体性。但当代西方的现实困境与乱象则表明,现代化并非一条自然而然通向完美终点的直线道路。今天,中国提出 " 中国式现代化 " 的概念,不仅仅是对中国以往追求现代化经验的总结,更是表明中国要有意识地以自己的方式去追求现代化。在我们的传统文化里,尽管没用 " 现代化 " 这个词,但也一直追求人的进步。比如,孔子提倡有教无类,任何人都可以通过教育而得到文明。到了今天,文明则包括了物质文明和精神文明。

广西柳州市柳城县古砦仫佬族乡的传统村落大户村滩头屯,绘画爱好者在民居旁写生 / 图源:新华社

从其他发达经济体的发展历史看,这些国家也都是先投资于物,物质现代化后才慢慢投资于人,最终则要完成物质文明和精神文明相协调。否则,发展虽然催生了体量庞大的中产群体,但是文化格局不高、人的现代化不足,最终往往会制约经济往上走。

南风窗:转变思维很难,过去习惯了投资于物,投资于人具体该怎么做呢,比如体制机制要改革?

郑永年:当然,最紧迫的就是体制机制改革。人都是制度的产物,尽管我们总批评 " 屁股决定脑袋 ",但每个人都如此。想要有技术,人就要有创新精神。想要有创新精神,体制机制要能把人的潜力释放出来。

国家社会要进步,精英首先要进步。现在欧美的多数问题就出在统治阶层,不能怪老百姓。对我们的政府官员来说,同样如此。需要认识到两件事。首先,政策制定不能拍脑袋求新奇,实事求是、尊重民意的政策才是好政策。其次,做事要具有担当精神,不能因为害怕舆情而不敢处理问题。理论上,大家都认识到要 " 容错 "" 试错 ",但现实怎么落地还需要破解。

南风窗:你的观点一针见血。回到 GDP 的讨论,为了衔接 2035 年的目标,从数字上计算," 十四五 " 期间 GDP 年平均增速约 5.5%," 十五五 " 可能需要约 5%。一个不争的事实是,经济体量越大,增速就越难长期维持在高位,特别是单纯靠传统增长模式保持增速,挑战是非常大的。

郑永年:要实现 5% 的增长,确实不能再依赖传统的三驾马车。房地产已经过去,基础设施已经过去。低空经济、游艇产业等新的产业,确实还需要新的基础设施建设,但是传统的基础设施,如高铁、空港、海港、公路等投资基本已经完成了,总不能拆了重建。以前投资于物,现在还要投资于人,也是这个道理。出口同样无法恢复如前。欧美市场有保护主义,他们光消费不生产不可持续,我们多生产少消费也不可持续。当然,出口仍有优势,有潜力开拓新兴市场。消费还会成为动力。如果按照 5% 的增长计算,那么到 2035 年现在的 4 亿中产群体可能壮大为 7 亿— 8 亿,占据一半人口,那非常不得了。

货轮满载货物驶出青岛自贸片区 / 图源:新华社

传统的增长动力难以依靠,那么高质量发展的增长动力来自哪里?必须来自发展新质生产力。亚洲的日本和 " 四小龙 " 能成为高收入经济体,是因为每个阶段都有基于技术进步的产业升级。这里涉及两个问题:第一,有没有能力发展新质生产力?第二,新质生产力能不能落地,转化成经济增长?从科技发展的结果上看,中国和二三十年前的日本、韩国类似,前期是西方技术扩散应用,后二三十年建立自己的科研体系转向原创。可以说,围绕着第四次产业革命和新质生产力有很大的发展空间,但如果体制机制改革跟不上,很多原创就落不了地。比如生物医药,由于创新药的审批时间太长、缺少风投资金、药价偏低等原因,产业发展受阻,白白流失到美国和其它国家。再比如,中国很多优秀毕业生跑去了美国,导致美国的互联网、人工智能领域的研究人员中,原籍为中国的人才占比达四成,甚至超过了美国本土人才。

所以,方方面面都涉及体制机制,不改革是不行的。只有让大量的新质生产力落地,转化成经济活动,才是高质量发展。

深圳光明区的明湖公园里,机器人在制作咖啡 / 新华社记者 梁旭 摄

南风窗:关于 " 科技自立自强水平大幅提高 ",《建议》还提出 " 基础研究和原始创新能力显著增强 "。有何新意?

郑永年:国家有原创领先的 idea,就不存在卡脖子问题。而原始创新不是钱多就可以,还需要投资于人,这就必须深化改革。

基础科研,我们与美国是有差距的。美国学术界的科研成功,是问题导向。而在我们国家,为了完成考核,大量院士、教授忙于写文章,青年学者又缺乏资源。为了从 " 论文大国 " 转型成为科创大国,考核标准的改革需要跟上。企业界也是如此。今天,大量专精特新以及中小企业缺少资金的现象很突出。既然希望有耐心资本,就要有促进耐心资本发展的体制机制。在我看来,技术科研、应用技术、金融服务,应当是新的三驾马车,只要有机结合,就会有很大潜力。

山东一家电子有限公司,工作人员在生产线值守 / 新华社记者 郭绪雷 摄

南风窗:这也属于《建议》中提到的要 " 采取超常规措施 " 的范畴。

郑永年:对,必须超常规,否则有惯性。比如,现在的个别大企业慢慢变成通过垄断获利的既得利益者,而不再是创新主体,它们以收购之名 " 扼杀 " 了部分初创企业,甚至用 " 爱国主义 " 进行包装,无论如何都不能动它的利益,所以我们要解决处于垄断地位的大企业阻碍创新的问题。

南风窗:" 建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基 " 摆在战略任务的第一条,要求保持制造业合理比重。传递了怎样的信号?

郑永年:实体经济是国家产业的根基。金融人人都想搞,像近期的稳定币,它作为技术,有必要去掌握,但金融的投机性强,如果一哄而上会摧毁经济。放眼全球,美国中低端制造业没了,现在想要再工业化。美国副总统万斯说,所有创新包括金融创新,最终都必须反映到制造业,这是一条很重要的经验之谈。二战后的英国制造业发达,但后来放弃了,去搞金融,导致这个国家没有了制造业,也就没有了就业、税收。犹太人搞金融几千年了,后来有了自己的国家以色列,同样需要发展制造业。

金融分好与坏。坏金融投机取巧,好金融是让风投孵化实体经济、支撑制造业。如果人人都想投机的风气形成了,那么,经济就会脱实向虚。过去,我们在金融上犯过两个错误,一是加入 WTO 后很多实体经济金融化,被 " 买办 " 与外资勾结卖掉,导致很多品牌消失,二是股票市场内部交易严重。

技术人员操控工业机器人生产新能源汽车配件 / 图源:新华社

对未来而言,坏金融要遏制,好金融还需发展。其实美国很多高科技企业都是由风投拿钱砸出来的。今天,我们民间资本有钱,但除了房地产,不知道怎么投资,那么就要思考如何指导和吸引这部分资金去做风险投资。

南风窗:中国是当前世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,具备完整的全产业链体系,那还有什么短板吗?

郑永年:现代化产业体系应当体现出 " 全、大、多、密、强 " 五大特征。我们确实已经具备一个完整、完备、系统的产业体系,但比起世界发达地区,大部分地区的经济多样化、密集度以及先进程度,都还不足。

南风窗:如何描述现在的国际发展格局,怎么应对它?

郑永年:美国尽管政治混乱,但在所谓的 " 科技右翼 " 路线指导下,经济科技仍会加速发展。欧洲还会继续散落,马克龙等欧洲领袖一直在呼吁欧洲创新,但欧盟当前面临过度监管的问题,导致了创新困境,他们只会毫不手软地罚钱。俄罗斯经济结构比较单一。印度虽然有人口红利、科技不错,但基础没有中国好。其他国家还不成气候。

总体上看,我们的竞争对象主要是美国。所以,我们要建立比美国更好的制度体系,要平衡发展与监管的关系,解决监管过度、发展不足的问题。若因政策没有跟上,好的企业、人才、资本跑去国外了,就十分可惜。尤其是粤港澳大湾区,应当努力成为中国企业出海的第一站。

广东南沙大桥上的车流和狮子洋水道的船舶来来往往 / 新华社记者 刘大伟 摄

南风窗:商务部在 10 月底表示," 十五五 " 时期既重视 " 中国经济 " 也重视 " 中国人经济 "。这一表述其实也揭示了这一点。

郑永年:没错。" 中国经济 " 是国内部分," 中国人经济 " 是全球部分,就是出海,大有可为。但有一个争论还没解决:企业出海到底是不是资本外逃?这种担心不是完全没有道理,然而,无论是欧美,还是亚洲的日本和 " 四小龙 ",任何经济体发展到这一阶段,大部分的企业都必须全球化、国际化。

不过要注意,前几年,有种声音说 " 不出海就出局 ",结果很多企业 " 一出海就出局 "。这些企业没有准备,不了解海外政策,导致损失惨重,有去无回。高水平对外开放,不能让企业自生自灭,要政府、企业、智库、媒体、民间一起考量完善出海体系,哪些国家经验可以学,哪些需要依靠国际规则去维护海外利益。目前,规则机制建设这一块几乎是空白,完善它是非常急迫又重要的事情。

南风窗: " 十五五 " 时期,你怎么看待中美关系的走向?

郑永年:我对中美关系反而比较乐观。所谓不打不相识,他们出芯片新规,我们出稀土王牌,可以说在打打谈谈的过程中甚至变成了 " 老朋友 "。

中美关系应当是阶梯式递进的,我们要跳出中美关系看中美。两个国家已经是第一、第二大经济体了,应当承担起大国的责任。就像习近平总书记提出的那样,要推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议。一方面,为了国家利益,我们还是会继续与美国竞争,另一方面,我们也需要牵手美国重构国际秩序。不妨大胆想象——中国能不能扮演二战后美国的角色,主动重构国际秩序?敢于斗争不是为斗争而斗争,要斗而不破,在斗争中推进秩序重构。没有美国,中国构建不了国际秩序;没有中国,美国也很难维持。两国共同承担大国责任,重塑未来国际秩序,这是我们应有的目标。

本文首发于《南风窗》杂志第 24 期

还木有评论哦,快来抢沙发吧~