对于想要挑战改编《卡拉马佐夫兄弟》的戏剧导演,如何将这一声声旷野呼告搬上舞台,却又不把它贬低为一种阅后即焚的消遣?韩语音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》及其中文版,即是一相对成功的改编案例。不久前,音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》中文版已在上海大剧院迎来两周年纪念和第100场演出。

1911年4月4日,安德烈·纪德在《费加罗报》上发表了一篇前瞻评论,彼时,一部改编自陀思妥耶夫斯基遗作《卡拉马佐夫兄弟》的同名剧作,正要被搬上巴黎舞台。负责剧本的,是两位初出茅庐的法国剧作家:J·克鲁埃与日后被誉为法国现代戏剧鼻祖的雅克·科波。

纪德写道:“为了满足舞台的要求,仅仅按通常的方式,将小说中最引人注目的情节剪辑出来生吞活剥是不够的,而要重新把握原著,重新组合还原,并以不同的视角来安排各个元素。”

百多年后,对于想要挑战改编《卡拉马佐夫兄弟》的戏剧导演,纪徳的话语依旧鲜活。如何将这一声声旷野呼告搬上舞台,却又不把它贬低为一种阅后即焚的消遣?

科波以降,许多戏剧家都曾做出过尝试,最稳妥保险的方式,也许是逐字逐句地演出小说里的对话,不顾其冗长庞杂,只是寄希望于观众,能够拥有陀思妥耶夫斯基时代俄罗斯知识分子常见的“非凡自信和惊人无知”(纪德语)。

而韩语音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》及其中文版,即是一相对成功的改编案例。

改编《卡拉马佐夫兄弟》的诱惑

2018年初,历经3年的工作坊孵化,由金经柱编剧,吴世赫导演的韩语音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》,在首尔大学路的剧场完成首演。此后,该剧一度冲上韩国本土音乐剧热销榜榜首,如今更已成为大学路许多剧院的常驻剧目。

2022年秋季,由上海大剧院出品、SGT创制中心制作,这一韩语音乐剧的中文版正式引入中国,至2023年4月16日首轮演出收官,该剧共演出50场,累计吸引2.2万人观看。

今年10月,音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》中文版更已在上海大剧院迎来两周年纪念和第100场演出。

这出音乐剧未及开幕时,老卡拉马佐夫便已透过剧场广播向观众宣告了自己的死亡。金经柱、吴世赫选择了一个能够将所有戏剧冲突赤裸裸展现出来的场景,即老卡拉马佐夫惨死后,德米特里、伊万、阿辽沙、斯梅尔佳科夫4位卡拉马佐夫兄弟聚在一起,寻找凶手的场景。

这无疑是一桩接近于本格推理的密室杀人案。然而,剧作家和导演却没有将这出音乐剧写成流俗的悬疑剧。落幕前,他们甚至借角色之口指出,谁杀死了父亲并不重要,重要的是心理层面的弑父。

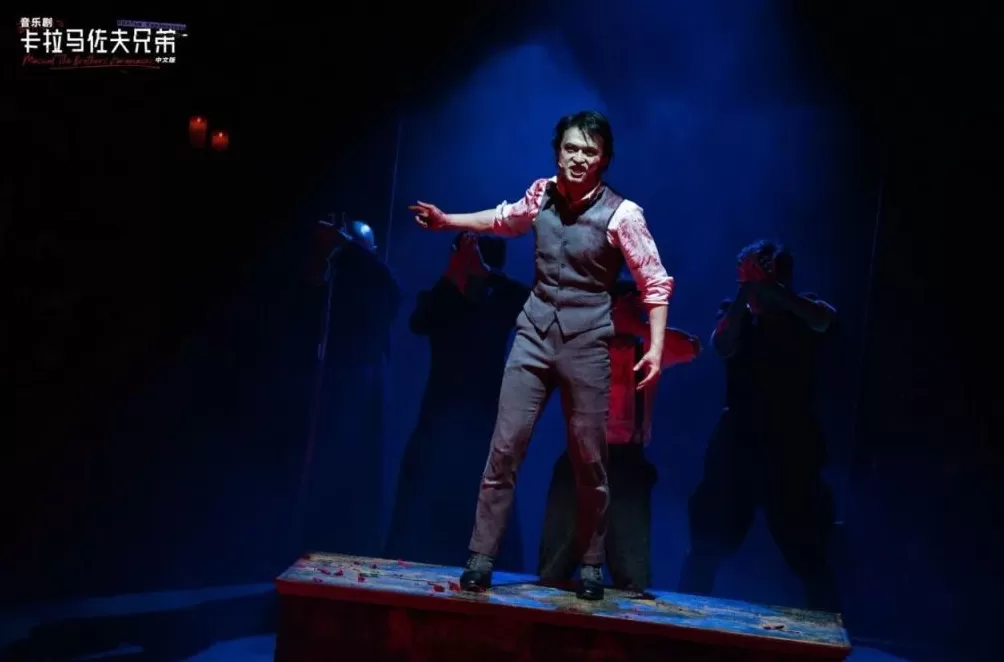

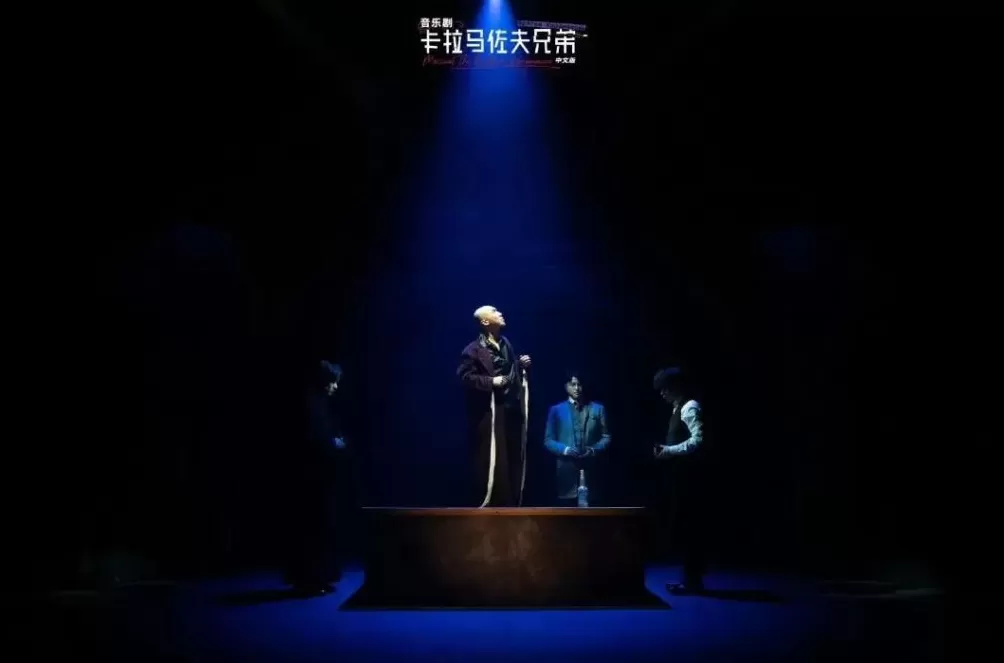

舞台布景由此被高度浓缩,成为一个心理性的空间。我们很难在现实中找到这一布景的对应建筑,舞台四角,分别是阿辽沙所在的修道院、德米特里被关押的监狱、伊万的书房与斯梅尔佳科夫的耳房,中间,则是一个类似解剖台的,仿佛由水泥浇筑的长方体。我们同样无法寻见这一长方体的现实对应物。当老卡拉马佐夫卧于其上时,它是柔软的床榻,当斯梅尔佳科夫从长方体上纵身跳下时,它又成为一处窗台。

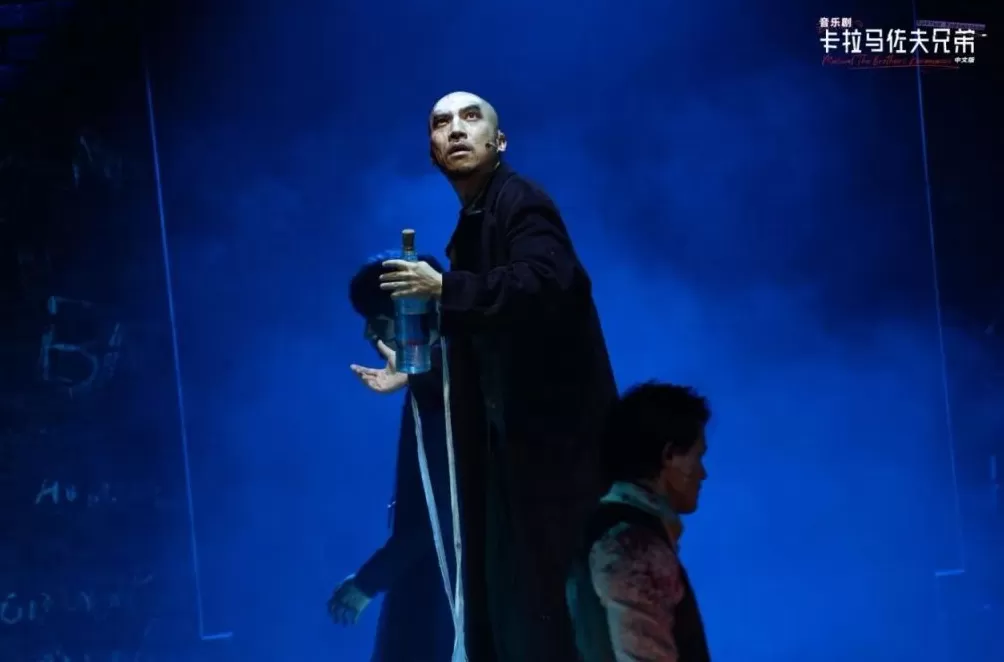

在这高度符号化、象征化的舞台中,每处细节都暗示着人物的心理与性格,绝无闲笔。对原著一些细节的改动,亦显示出长篇小说与商业化音乐剧的根本差异。陀思妥耶夫斯基笔下,豪饮无度的老卡拉马佐夫和伊万最爱喝的酒,乃是白兰地。小说第一部第三卷第六章提到,“费奥多尔·帕夫洛维奇爱在餐后就着白兰地吃点甜的”(耿济之译文)。但在中文版《卡拉马佐夫兄弟》里,费奥多尔却时时拿着伏特加酒瓶。他甚至对阿辽沙说道,葡萄酒只是虚无的安慰剂,唯有伏特加才是真正的生命之水。

原著里,白兰地只是作为给小说的虚构世界增添现实感的符码出现,本身并无象征含义,至多是对19世纪末俄国外省地主阶层生活的模拟。

在音乐剧中,伏特加代替了白兰地的位置。这不仅是因为,若要强调该剧的俄罗斯本源,伏特加是一个方便的符号,更因为,透过烈酒伏特加与弥撒时所喝的葡萄酒的两相对照,剧作家提炼出了一组世俗与崇高的二元对立。肯定伏特加而拒绝葡萄酒,正与剧中老卡拉马佐夫的人生格言相呼应:“我爱生活,太爱生活,爱得太过分了,到了不知羞耻的地步。”

这些赋予该剧以思想纵深的句子大多出自原著。此类湮没于原著庞大文本织体中的句子,如同布料,怎样适切地剪裁仍是种挑战,否则,剧本就会变成金句拼贴,台词虽精彩,却让人出戏。

在此,该剧的做法,是引入灯光的语言为台词增加铺垫。当伊万向阿辽沙朗诵他所写的“散文长诗”《宗教大法官》时,染色灯光由蓝转红,正在言说的伊万与阿辽沙虽然站在舞台前端,却深深隐没于黑暗,灯光集中于舞台中央老卡拉玛佐夫的尸体。

当涉及众多角色对话的场景时,两侧的灯光便在舞台上,为角色们制造出多重阴影,仿佛这些阴影是演出的一部分,它们如此嘈杂混乱,在舞台深处,如同阴森的皮影戏般移动。

一些关键性的唱段,如斯梅尔佳科夫和伊万癫痫发作时的两处唱段,汇聚又扩散,由暗至亮,由蓝转红的舞台灯光,构成了多重暗示。灯光的 陡然皱缩又陡然离开,模拟癫痫发作的过程,某种近乎狂热的疼痛,将人的肉体拧成一个绳结又猛然劈开。灯光的运动构成了这一层肢体性的暗示,而灯光颜色的变化,则暗示人物心理的转变。

在这出音乐剧的舞台上,没有场次的变换,更没有中场休息,时空是互相重叠的。老卡拉玛佐夫的幽灵,始终在此凝望。4位卡拉马佐夫兄弟一旦上场,就仿佛深陷于泥淖之中,除了死亡以外,别无退场的可能。

当他们离开灯光照彻的范围,便只能缩回舞台四角的独立空间之中,就像缩回自己内心的蜗牛壳。整个舞台,或许都可被视为陀思妥耶夫斯基内在精神世界的显现。

作者将自己部分的人生打散重组,赋予卡拉马佐夫兄弟。阿辽沙代表精神的面向,德米特里象征欲望和肉体,伊万表现理性的力量与限度,而作为老卡拉马佐夫私生子的斯梅尔佳科夫,则显示出无意识的暴力和破坏欲。

如纪念雕塑般宏伟的人物

观剧过程中,我们总能听到普林斯顿大学比较文学荣休教授约瑟夫·弗兰克五卷本《陀思妥耶夫斯基传》的回响。尤其当我们看向伊万时。剩下三位卡拉马佐夫兄弟,妆造皆为近乎现代的韩式发型。伊万却梳着过分标准的油头,穿着料子如普罗旺斯的阳光般厚实细腻的三件套西装,戴一副眼镜,一幅知识分子派头。而原书中最具张力的思想命题,即理性与信仰的冲突,就是由伊万提出的。

弗兰克认为,在卡拉马佐夫兄弟们身上彼此交战的,不仅仅是彼时俄罗斯的“社会与意识形态典型”。发生在卡拉马佐夫一家中的弑父悲剧,不能简单归约成对俄国革命的预言。主宰卡拉马佐夫兄弟行动的,是更为古老的历史力量,一种贯穿人类历史始终的理性与信仰、自由与奴役、罪恶与救赎的辩证。

弗兰克在《陀思妥耶夫斯基讲稿》写道,伊万的价值观渊源极深,它“体现在各种中世纪的传说和圣迹剧里,有关基督复归的末世论神话里,西班牙宗教裁判所的信仰审判里,还有《新约》中基督被撒旦诱惑的故事里”。当伊万利用这些思想资源,提炼出《宗教大法官》,整部小说就必须围绕伊万所提出的命题展开:人是否应该为了尘世的面包让渡自由?

而德米特里,则生活在一个神性与兽性共存的场域,宛若奥林匹斯众神与提坦们互相斗争的那个遥远希腊世界。佐西马长老和阿辽沙同样处在此种善恶交战的希腊语境之下,只不过前者从不质疑自己的坚定,后者则因对体内卡拉马佐夫暴虐血统的恐惧而彷徨。

略去多余角色,甚至将佐西玛长老都压缩到台词里之后,音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》的所有台词与唱段,都围绕这如纪念雕塑般恢宏的人物展开。故而剧作家在音乐剧的高潮处,设计出一场即使加上字幕也难以听清的四重唱《一派胡言》;故而这出剧的台词密度,让所有的歌曲几乎都变为叙述性,而非抒情性的。每句台词,每一声歌唱都在推进思辩,没有让人稍稍停歇的气口。

可以说,虽是一处布景简单,预算有限的商业剧作,《卡拉马佐夫兄弟》却对演员提出了近乎严苛的要求。

囿于制作经费,不论是韩语原版《卡拉马佐夫兄弟》音乐剧还是上剧版,都只有包括卡拉马佐夫兄弟和劳老卡拉马佐夫在内5位角色。但按照主创团队的构想,《卡拉马佐夫兄弟》将是一个以10年为期不断完善的系列。2023年时,他们就已制作出以斯梅尔佳科夫为主人公的音乐剧,后续还会有更多以单个角色为中心的剧作出现。

当这一场卡拉马佐夫风暴暂时告一段落时,我们期待着下一场暴风的来临,并且享受来临前夕的片刻平静。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~