巴金(1904.11.25-2005.10.17)

古诗词中的成都,向来是一个物阜民丰与自然安逸并存的乐土。唐代诗人张籍的《成都曲》便勾勒出这般景致:“锦江近西烟水绿,新雨山头荔枝熟。万里桥边多酒家,游人爱向谁家宿?”南宋末年,宫廷琴师汪元量在临安陷落后辗转至成都,吟出“锦城满目是烟花,处处红楼卖酒家”之句,仿佛无论中原如何动荡,从安史之乱到宋元鼎革,偏安西部的成都总能幸免于难,成为抚慰中原士人身心的一方净土。然而及至近代,成都的恬静形象被彻底颠覆。二十世纪二三十年代,不少旅居外省的四川人却将家乡视为国中之“异乡”,批评其“僻处西陲,思想落后,反动分子,较为嚣张。内讧连年,糜烂甲于全国”(王东杰:《国中的“异乡”:二十世纪二三十年代旅外川人认知中的全国与四川》,《历史研究》2002年第三期)。

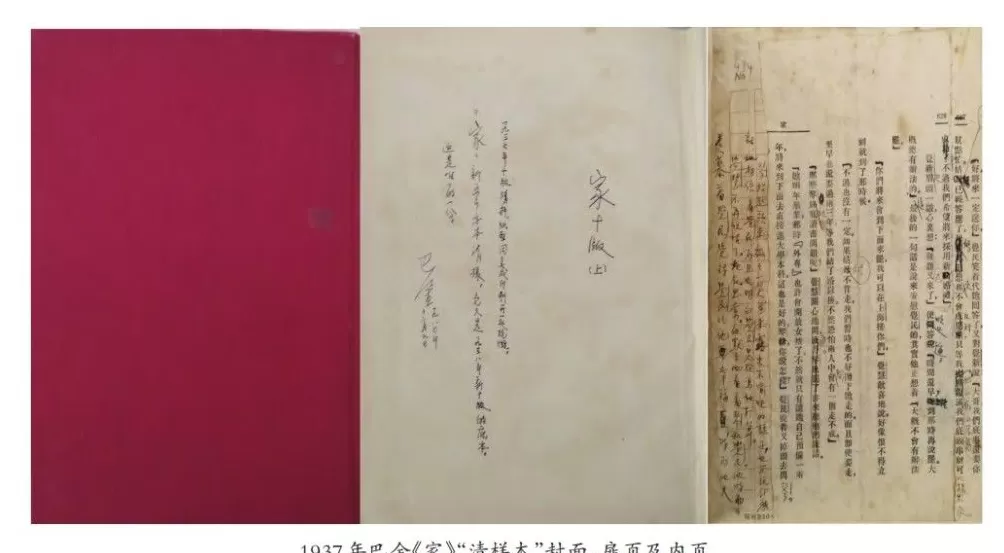

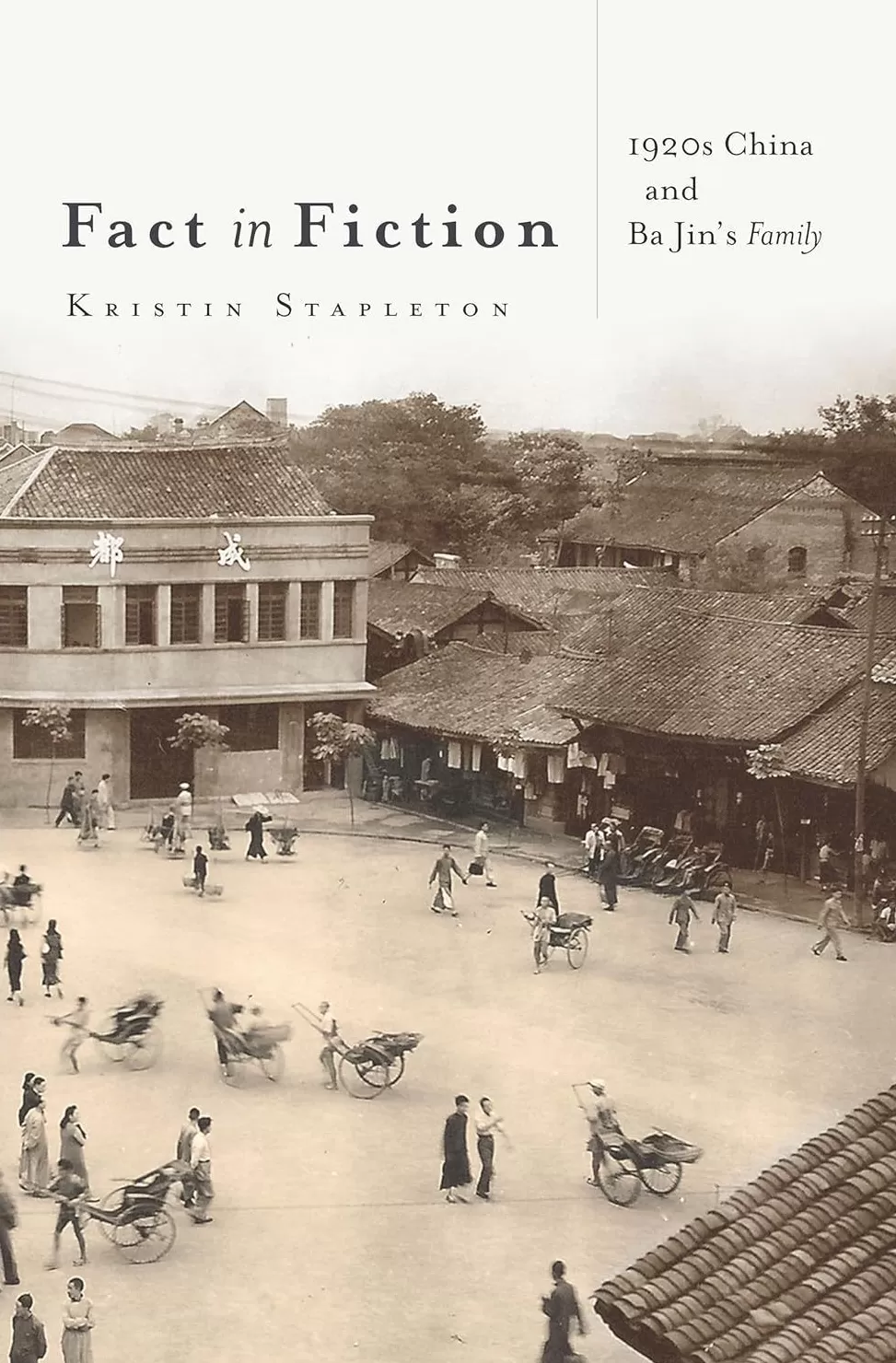

关于成都及四川的近代史研究,王笛教授的著作无疑具有代表性。他的研究摒弃了以精英为中心的宏大叙事,将视角投向普通人的日常生活,通过对街头文化、茶馆和袍哥组织等“公共空间”或“微观单位”进行民族志般的深描,从茶馆里摆龙门阵,到袍哥仪式中的“三把半香”(即桃园三结义、水浒梁山、羊角哀和左伯桃各为“一把香”,瓦岗弟兄为“半把香”,小指是第一把香,无名指是第二把香,三指是第三把香,食指和大指接连成一个圈,代表半把香,此种拜香仪式,旨在加强袍哥成员的认同,参见王笛:《“三把半香”与袍哥精神世界的塑造》,《社会科学研究》2024年第三期),让四川底层民众发声,也让我们看到面对现代化转型,地方文化的坚强韧性与旺盛活力。在王笛教授《茶馆》第二部出版的两年前(《茶馆》第二部英文版The Teahouse under Socialism: The Decline and Renewal of Public Life in Chengdu, 1950-2000于2018年问世;中文版随后由香港中文大学出版社于2022年、四川人民出版社于2023年相继推出,并于2025年由广西师范大学出版社再版),美国布法罗大学历史系教授司昆仑(Kristin Stapleton)亦出版了一本聚焦二十世纪二十年代成都的作品《巴金〈家〉中的历史:1920年代的成都社会》(Fact in Fiction: 1920s China and Ba Jin’s Family, Stanford University Press, 2016,中文版于2019年出版)。作为研究成都现代化进程的北美学者,该书是她继《新政之后:警察、军阀与文明进程中的成都(1895-1937)》(Civilizing Chengdu: Chinese Urban Reform, 1895-1937)之后的又一力作。

《巴金〈家〉中的历史:1920年代的成都社会》,[美]司昆仑著,何芳译,四川文艺出版社,2019年6月出版,312页,58.00元

以《家》为引

尽管在知名度上不及《茶馆》,但该书在研究方法上却别具匠心。或许是受到四川当代作家冉云飞以《吴虞日记》重构历史(冉云飞:《吴虞和他生活的民国时代》,山东人民出版社,2009年)的启发,司昆仑以巴金“激流三部曲”中最著名的一部小说《家》为引,穿梭于文学虚构与历史真实之间,试图重建小说戏剧性情节与真实城市生活之间的联系,从而还原五四时期更为本真的成都风貌。其英文书名Fact in Fiction是点睛之笔,既可直译为“小说中的事实”,也暗含“虚实交融”的深意,颇为精准地概括了全书的方法与旨趣。

冉云飞著《吴虞和他生活的民国时代》

“激流三部曲”由《家》《春》《秋》构成,自1931年《家》在上海《时报》上连载以来,至1940年《秋》完成,历时十年的创作过程,描绘了1919至1924年间一个大家族——高家四代人的生活轨迹与命运浮沉,成为中国现代文学史上家喻户晓的系列之作,也奠定了巴金在左翼文坛“鲁郭茅巴老曹”中的重要地位。另一方面,“激流三部曲”也始终伴随着文学评论界的争议。夏志清虽承认《家》是伟大的作品,却指出其伟大更多体现在社会影响和历史意义上,就艺术技巧而言,则显得粗糙而缺乏复杂性,人物塑造亦趋于扁平([美]夏志清:《中国现代小说史》,香港中文大学出版社,2015年,247-255页)。顾彬(Wolfgang Kubin)则指出《家》所呈现的实为新文学作品中常见的老套三重主题:传统家庭的崩塌、女性受到压迫以及代际之间的冲突([德]顾彬:《二十世纪中国文学史》,范劲等译,华东师范大学出版社,2008年,202页)。

虽然评论界对《家》褒贬不一,但它在读者心中始终是一部自传性小说,主人公高觉慧被广泛视作巴金本人的文学镜像。纵使作家在创作中有意模糊笔下的城市,那些鲜活的场景——“商业场”“东大街”“少城公园”“文殊院”“青石桥”,却皆可在成都寻找到对应的地标。司昆仑的研究,则进一步尝试在婢女鸣凤、倩儿,高家的权威高老太爷,长孙高觉新,外孙女琴,顽固不化的儒家学者冯乐山、周伯涛等小说中出现的虚构人物身上,找寻到可能依托的二十年代的成都原型。

婢女与贤老:民初成都阶层中的两极

许多读者认为,《家》中最动人的部分莫过于婢女鸣凤与高家少爷觉慧之间无果的爱情。这段身份悬殊的悲剧,也由此贯穿后续两部《春》与《秋》的主题。本书第一章,司昆仑聚焦以鸣凤为代表的婢女群体,探讨了民国时期婢女制度何以顽固存续的社会根源——尽管彼时不乏如巴金这般呼吁社会变革的声音,持续要求废除纳妾与蓄婢等陋习。十八至十九世纪,随着商品经济的繁荣,蓄养婢女成为众多富庶士绅家庭彰显社会地位的重要方式。同时,由于上流社会女性普遍缠足,行动多有不便,这些家庭也产生了对婢女的实际需求,令她们作为妻子、女儿与妾室的贴身侍女及日常陪伴。自1730年起,雍正帝陆续下旨“豁除贱籍”,世仆制走向衰落。此后,标准的买卖契约多会注明婢女在主家服侍的年限,通常自被买入时起(约五至十岁),到适婚年龄为止。这些女孩由生身父母通过牙人中介,卖予男女主人。大多数契约规定,主人有为婢女择配的责任,无须征得婢女家庭的同意。

王丹凤饰演的鸣凤

这样的买卖契约实际上加强了贫困家庭鬻女为婢的意愿。清朝人口数量稳步增长,到1900年已达四亿,人地矛盾日益突出,加之清末民初连年战乱与频发的旱涝灾害,使得农村地区愈加动荡不安。司昆仑援引了一份1930年北方乡村一位宁姓老妇的口述记录。1899年,她的丈夫曾私自将他们的一个女儿卖掉以换回些许鸦片和红薯,宁氏得知后,坚决逼丈夫将女儿寻回。然而,丈夫后来再次将女儿卖出,这一次买主承诺会善待他们的女儿,最后宁氏默许了这笔交易。几年后,女儿随主家迁往外地,母女从此再未相见,但在访谈中,这位母亲仍略带慰藉地表示,她相信那家人对她女儿不错。

尽管婢女的命运很大程度上依赖于主家的善心,但过度的虐待或杀害行为并不常见。这种行为不仅有损家族声誉,而且会招致官府判刑。能够自由出入宅院、负责采买杂务并可随时返家的已婚老仆,往往会在邻里间传播主家虐待婢女的消息。一旦形成负面舆论,将对家族造成长远损害。司昆仑注意到十九世纪就曾有一位翰林院编修因殴打婢女致死而受审,最终被判处流放。此外,传统社会中的“因果报应”的观念,也在律令之外构成一种心理约束,对婢女起到了一定的保护作用。

民国成立后,婢女买卖仍在社会中延续。司昆仑在成都档案馆发现了一份1919年的婢女买卖文书——尽管正值五四运动高呼“解放婢女”,这份契约却以打印固定表单的形式出现,这是引入西式警察制度后启用的新制式。不过形式虽变,所做的依旧是人口买卖。警察负责调查辖区内住户并建立户籍档案,婢女登记费成为其重要收入来源。这在某种程度上也意味着警察能够阻止部分非自愿、绑架而来的婢女交易,但能否保护婢女,恐怕还得指望宅院的高墙。尤其是民初四川地区,军阀混战持续二十年,社会秩序几近崩溃。各路军阀奸淫妇女,无恶不作。在乱世之中,虽然高墙之内对婢女的压迫犹在,男主人对婢女的性剥削也屡见不鲜,但正如作者在第一章结尾引用的1932年《东方杂志》评论所言,穷人卖女,实因无力抚养。若只一味禁止交易,而社会又缺乏足够的慈善机构予以收容,若无善心人家收为婢女,那她们最可能的归宿便只有妓院。

在聚焦底层婢女群体后,本书第二章转向《家》中权力的顶峰高老太爷。有研究者认为,这一人物形象取材于巴金的祖父李镛,但司昆仑并未沿袭这一家族史视角展开论述。她指出,原籍浙江的李家于1818年方游宦入蜀,在成都本地权势结构中并不居于核心,真正代表地方权威与文化影响力的,实为当时被称为“五老七贤”的士绅群体。民国初年,成都政局动荡,军阀更迭频繁。“五老七贤”作为本土精英,常在军阀与民众之间充当调停角色,军绅间的微妙关系,无疑加深了像巴金这样受五四影响的年轻人对儒者“伪善”的憎恶。然而,司昆仑指出,巴金十九岁便离开成都,从未真正进入过“五老七贤”的世界。与《家》《春》中的高老太爷、冯乐山,《春》《秋》中的周伯涛这样反派卫道士形象不同,真实的成都儒者要复杂且有趣得多。

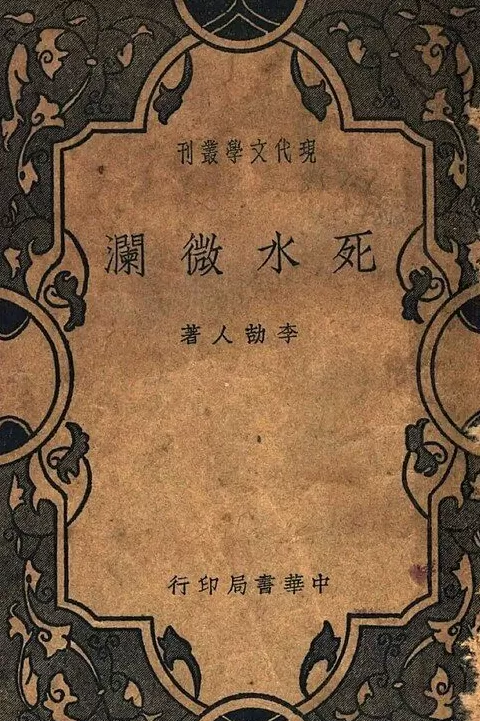

司昆仑以“五老七贤”中的刘豫波和徐子休为例,刘豫波(即刘咸荥,字豫波)出身成都最为显赫的文化世族之一。其祖父刘沅,为清代大儒,被誉为“川西夫子”,所创槐轩学派影响深远;堂弟刘咸炘乃一代天才史家,以《推十书》闻名,提出“察势观风”与“史有子意”的史学思想;外甥吴虞五四期间在《新青年》上发表《吃人与礼教》,被胡适称为“只手打翻孔家店的老英雄”。尽管刘豫波本人身为拔贡,崇尚经学,喜吟诗作画,尤擅兰竹,年近六旬仍纳小妾,在生活方式上延续传统士绅作派,但他对新文化却表现出真诚的开放态度。“大河三部曲”的作家李劼人和郭沫若均曾受教于他主讲的桂馨书院。同为三十年代的描写四川社会的重要作品,李劼人“大河三部曲”的第一部《死水微澜》,出版之初影响力虽不及《家》,但今日文学评论界普遍认为,其在人物塑造的复杂性与地方叙事的深度上成就卓著,艺术价值远超《家》。徐子休则是五四时期四川省教育会会长,担任会长期间,一方面力主逮捕批判传统孝道的吴虞,在成都创建类似孔教会的大成会暨大成学校,但大成学校中包括戴季陶、张群这两位国民党学员,前者不久后还参与共产党的发起活动。

《死水微澜》初版本

1914年,书商樊孔周创办《娱闲录》,发刊词即明言,在动荡时局下,直接议论政治太过危险,不如以妙语评论晓之大义,于诙谐幽默间引导民众看清现实。刘豫波、徐子休等“贤老”都曾为之撰文,吴虞夫妇、李劼人亦曾在此发表作品。直至1918年被查封前,《娱闲录》始终受到成都知识界的欢迎。雷勤风(Christopher Rea)在《大不敬的年代:近代中国新笑史》中揭示,“笑”在近代中国并非仅是消遣,更成为中国参与并塑造现代性进程的文化力量。司昆仑无疑认同这一观点,并进一步指出,那些在巴金笔下看似“顽固不化”的成都儒者,其实也在以嘲弄、戏谑等“不敬”的方式,与新青年一道,从不同方向瓦解着旧秩序,共同探索新的可能。

雷勤风著《大不敬的年代:近代中国新笑史》

本地士绅对于外国人在成都兴建学校同样持开放的态度。他们将子女送往1907年成立的基督教青年会(YMCA)学习英语,参与体育运动,观看电影,聆听讲座。主要由加拿大传教团体于1910年在成都南郊创建的华西协合大学,影响尤为深远——这所学校开设了中国第一个牙科教育课程,为中国现代医学教育奠定重要基石。时至今日,由其发展而来的四川大学华西医院仍以卓越的牙科与医学教育闻名全国。值得注意的是,这些士绅家庭送子女前往教会学校学习,却不允许皈依基督教;既接受西医西药,也不拒绝传统的中医诊治。1920年代的成都,新旧思想以一种糅合圆融的方式,形塑着这座城市独特的气质。

仿照南京路:作为成都摩登地标的春熙路

本书第三章,以“激流三部曲”中觉新的工作轨迹为线索,将视线转向有别于茶馆的成都现代化公共空间,重点考察了清末新政仿效日本建成的劝业场,以及1924年军阀杨森模仿上海南京路打造的春熙路。小说中觉新的工作场所与巴金长兄李尧枚现实办公地均设在劝业场,小说对该地的描述与历史实况亦高度吻合。劝业场作为1910年代成都新城的核心建筑,是一座横跨两条主街的二层木结构楼宇,于1909年在原盐商仓库的旧址上拔地而起。场内空间开阔,足以容纳一百五十家商铺与餐馆,成都第一盏电灯在此点亮,由一台德国进口发电机供电。为方便顾客观光,建筑的前场(南侧)与后场(北侧)入口处均设有宽敞区域,供轿夫等候。南入口处矗立古埃及风格圆柱——此种融合异域元素的建筑语言,将深处西部、被视为闭塞的成都,与上海、香港、东京等大都会悄然连接。

1924年,恰在巴金离开成都后,军阀杨森决定在劝业场南侧推动一项规模更为宏大的市政工程——仿照上海繁华的南京路,兴建一条被命名为春熙路的商业街。规划中不仅包含百货公司,还引入有轨电车系统。为此,杨森特意委派曾任职上海商务印书馆的俞凤冈负责该地块的开发与管理。杨森此举,意在扭转民初以来外界对成都“混乱失序”“闭塞落后”的负面印象,希望通过修建春熙路,将自身统治与现代文明、经济繁荣紧密相连。对于像俞凤冈这类商人而言,春熙路则意味着投资机遇和盈利空间。而对成都市民来说,春熙路带来了前所未有的都市体验:百货公司的霓虹灯、新式广告以及多样化的商业模式,推动现代消费主义在成都落地生根。尽管成都历来商业兴盛,但一种以欲望驱动的消费文化,开始从东部传入西部。正如《家》中觉新陪婶婶选购衣料,《秋》里他又陪同四叔及其伶人挑选绸缎那样,在春熙路购买奢侈品与洋货,逐渐成为成都上流阶层新的身份象征与生活方式。

不过,劝业场、春熙路并非只属于成都的上流阶层和市民阶级,底层百姓也能寻觅新机。劝业场就受到轿夫们的欢迎,而在春熙路建成前,成都很少见到黄包车的踪影。随着这条宽阔平整的商业街于1924年落成,杨森计划借此推广人力黄包车与自行车的使用,开启成都交通的现代化。事实上,春熙路建成仅一年,便有五千辆黄包车被引入成都,成为众多底层男性重要的收入来源。司昆仑找到一张1924年春熙路建成时的照片(这张照片成为中英文版著作的封面),影像中街道整洁开阔,众多黄包车穿梭往来。可以想象,这些车夫中,或有袍哥成员,或有原以小贩为生者,他们因为黄包车的引入,既维持了生计,也参与到成都的市政现代化之中,成为这条商业街不可或缺的生活图景。如果说在王笛笔下,茶馆是传统地方文化抵抗国家推行现代化进程的缩影,那么司昆仑则透过春熙路,观察到成都社会各阶层如何主动融入现代化浪潮,并从中寻找属于各自的发展机遇。

《巴金〈家〉中的历史》英文版封面

袍哥与新青年:军阀混战下的文化对峙

本书的第四、五章随之进入贫民与士兵的世界,这恰是巴金小说的空白处。从1912年起,四川地区深陷长期内战泥潭,成都的控制权在不同军事势力间不断易手。从陈宦、蔡锷、罗佩金,到刘存厚、熊克武、刘成勋,再到杨森、刘文辉、刘湘,各方势力轮番登场。其中刘存厚、熊克武、刘成勋更多次夺取然后又失去成都。不过,对于这些军阀的属下军官而言,战争能够实现快速晋升,而对那些或自愿或被迫入伍的士兵来说,当兵可以吃军饷,一身军装更带来成都市民对他们混杂着畏惧又憎恨的“尊敬”,甚至成为谋取钱财和调戏妇女的凭证。即便战事失利,只要性命尚存,便转投胜利者阵营,继续在乱世中当兵。

尽管“五老七贤”在化解军事危机中屡次扮演重要角色,但其影响与普通市民的日常生活关联甚微。1916年后成都政府体制的衰退助长了袍哥组织的发展,后者逐渐成为管理社会的实际力量,扮演起“第二政府”的角色。司昆仑注意到,1916至1949年间,袍哥山堂和成员的数量大幅增加。1920年代的成都,每个区域都设有袍哥山堂。山堂堂主(自称“本码头舵把子”)在辖区内商户收取保护费,管理地方民兵并组织巡逻,同时充当军政府与警察机构在基层的联络人。不少警察机构和军政府当局甚至自行开设山堂,刘文辉与刘湘也通过资助山堂、参与袍哥内部事务,借此渗透这一民间组织,换取在四川的政治与军事支持。

在战乱与疾病交织的年代,四川百姓常陷入赤贫,但袍哥组织却以独特的方式再造了部分人的社会身份,甚至一定程度上打破了固有的阶级壁垒。李劼人在《死水微澜》中的男主角罗歪嘴,虽居无定所且无固定职业,却凭借成都北郊天回镇舵把子朱大爷大管事的身份,成为堂口中排名第五的“罗五爷”,一张名片即可在八九十里内畅行无阻(李劼人:《死水微澜》,作家出版社,2023年,20页)。燕京大学社会学系学生沈宝媛于1945年所调查的袍哥雷明远,虽身为佃农,却是“望镇”的副舵把子、前保安队长与前副乡长,热衷于“夸耀自己的本领与财富”(王笛:《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》,北京大学出版社,2018年,326页)。在动荡的岁月,与巴金拥护的五四价值形成对立的袍哥文化,却为底层民众提供了一架超越出身的社会上升梯子,构建起另一套身份认同与权势网络。

王笛著《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》

本书最后两章再次回到成都的上流阶层,但聚焦的是其中的反叛者——五四新青年。在小说中,他们是敢于冲破家庭束缚、与相爱的人自由恋爱的琴表妹,彻底出走离开成都的高觉慧,在现实中则是吴虞的女儿、胡兰畦、巴金、袁诗尧。当然,在这股激流之外,也不乏温和的改良者。他们未曾离川东去,而是选择留在成都,企图用新技术和新文化来改造四川,如卢作孚、陈维新。

1911年后四川的军事化,在社会上催生出两种看似相悖的动向:一面助长了保守的袍哥文化兴起,一面也为出身富裕的知识青年挑战家庭专制与社会传统创造了条件。前者的理念在许多方面承袭清朝的正统思想,尽管清律明令禁止此类秘密结社,但在山堂的仪式中,忠诚、孝顺与贞节行为被奉为崇高原则。袍哥在思想上持保守立场,拒绝大部分五四纲领,尤其反对新女性理念的传播。

接受新式教育的女学生,尤其是追逐华东时尚、剪去长发的年轻女性,在成都街头常陷入危险之中。这种威胁背后,是警察与袍哥共同编织的一张压抑新女性的无形之网。正因如此,吴虞将女儿送入美国卫理会中学与法国天主教中学,不仅是为了让她们接受西式教育,而且也因为教会学校是寄宿制,可使她们免于穿行于危机四伏的街道。

“激流三部曲”中,高家小姐和友人在少城公园受到的骚扰,如实折射出1920年代成都新女性在公共空间所遭遇的困境。吴虞的两个女儿,一个毅然解除婚约,爱上被父亲视为不靠谱的诗人;一个则与一位已婚男子相偕私奔,远走美国。胡兰畦选择与丈夫离婚,于1922年前往恽代英主持的川南师范学校任教。这些在1920年的上海或已不算惊世骇俗的行为,在同时期的成都却仍是震动全城的丑闻。在司昆仑看来,那些不愿或无法遵从妇道的底层女性在成都并不鲜见,但出身大家族的成都新女性,若想实践“越轨”的生活方式,离开故乡或许是唯一可行的出路。

与此相应,成都的新青年——男性群体又面临着怎样的选择?1919年五四运动爆发时,巴金只有十四岁。最积极报道五四运动消息的正是由李劼人担任主笔的《川报》。1915年,创办《娱闲录》的樊孔周又创办《四川群报》,延聘李劼人担任主笔。1917年,樊孔周因公开反对刘存厚而遭刺杀,《四川群报》随之被当局取缔。李劼人与几位同学共同创办《川报》,其中三人离开成都赴北京、上海、东京求学,同时兼任《川报》的驻外通讯员。五四运动期间,驻北京通讯员王光祈几乎每日发回电报或报道。《川报》及时刊载来自北京学生界的讯息,直接激发了成都本地的响应。毫无疑问,巴金和他的兄长李尧枚是《川报》的忠实读者。一年后,巴金开始接触无政府主义,此时正值该思想影响力在中国达到顶峰。1920年代初,四川大约活跃着七八个无政府主义社团,巴金参与发起了其中一个名为“均社”的组织。1924年巴金离开成都后,他在均社的友人袁诗尧继续留在四川,一度加入由吴玉章领导的四川共产党组织,最终死于1927年国民党的“清党”。

然而,真正加入激进组织或投身主义的终究是少数,更多的新青年,选择了一条更为现实的路径,他们与军阀保持往来,在成都的欧美侨民社群中建立联系,接受军阀的聘用,在既有体制内寻求改造四川的可能。1910年代初,陈维新被成都基督教青年会派往上海受训,一战期间又随该组织赴法,在华工群体中开展服务工作,与晏阳初成为同事。五四运动后,他将平民教育思想与社会革新理念带回成都,发起成立全国道路建设协会成都分会,并向刘成勋、杨森提出拓宽城市街道、建立规范蔬菜市场、修缮排水系统等城市规划建议。李劼人的朋友卢作孚,则于1921年接受杨森委任,主持泸州教育事务,在其推动下创办川南师范学校,邀请恽代英、胡兰畦等左翼知识分子来校任教。1926年,他又建立四川轮船公司,与垄断长江航道的日、英公司竞争,并积极探索现代航运与乡村传统产业及市场的融合(参见王果:《创造新世界:重庆北碚的乡村现代化探索:1918-1936》,生活·读书·新知三联书店,2025年)。1920年代的四川知识青年,在时代浪潮前,有人选择离开成都,以他者眼光回望故乡;有人选择留守,不是摧毁,而是在旧世界中创造一个新世界。

王果著《创造新世界:重庆北碚的乡村现代化探索:1918-1936》

《家》是历史的镜子,还是它的棱镜?

正如沈艾娣(Henrietta Harrison)所言,司昆仑这本著作叙述生动,读来引人入胜。不论是希望了解巴金作品的读者,还是成都近代历史变迁的读者,这本书都是一部不可多得的力作。尤为可贵的是,此书以近乎全景的视野,勾勒出1920年代成都社会变迁的丰富图景,其中不少群体——如底层的婢女、新女性——在成都历史中较少被呈现。作者从巴金小说中的虚构角色切入,层层展开,揭示出不同社会阶层的思想观念、文化选择与生存逻辑。

历史的真实并非“激流三部曲”中的“进步与落后”“新与旧”的简单二元对立,而是一种更为复杂、多面向的互动过程。就像袍哥文化,虽压制了成都新女性的实践空间,却在军阀混战、秩序失范的岁月,为底层民众提供了一定的社会保护与身份依托。此种充分尊重历史张力的书写,正是本书深度之所在。

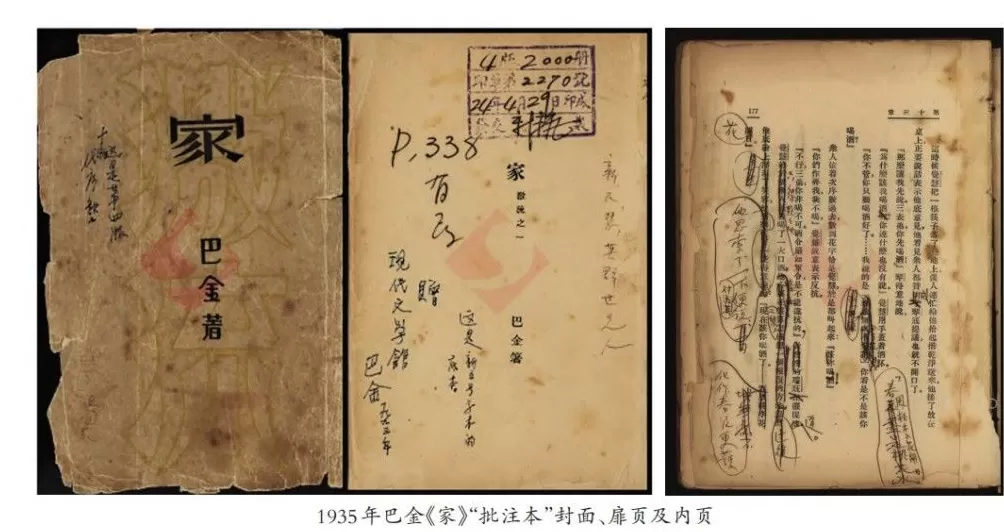

不过,“激流三部曲”固然简化了历史,但司昆仑对二十世纪“进步”“革命”史观的批判或许略显严苛,其对《家》的文学评价也基本未脱夏志清的范式,着眼于其理想主义的清浅与感伤主义的滥情,而或多或少地忽视了文本之外更广阔的社会史意义。事实上,《家》所产生的巨大社会影响,并非始于新中国成立之后,而是在三十年代的上海文坛与青年读者中便已奠定。巴金写作时预期的读者,并非来自成都,而是依托现代印刷与交通网络所催生的新型媒体——那些独居密室、通过阅读与作者缔结虚拟交流的“现代型读者”。

当《家》在上海《时报》连载,巴金原要将觉新写“死”,却因读者强烈反对而改写觉新的命运,反映出这样的写作已与大众娱乐、商业文化产生某种联结。巴金曾赞叹“过去的成都活在他(李劼人)的笔下”,此话也暗示他并不自视为一个地域作家,尽管成都构成其多部小说的空间背景。

与被视为革命中国内部“地缘诗学”的李劼人“大河三部曲”(Kenny Kwok-kwan Ng, The Lost Geopoetic Horizon of Li Jieren: The Crisis of Writing Chengdu in Revolutionary China, Leiden: Brill, 2015)不同,正如坂井洋史所指,巴金在《家》中构建的是一套新的“关于人的想象”,那是被五四观念所浸润的一代新文学家与读者所共享的情感图景([日]坂井洋史:《重读〈家〉——略谈读者接受文本的机制及其“关于‘人’的想象”》,《巴金论集》,复旦大学出版社,2013年,93-94页)。创作《家》时期的巴金,屡屡自称是“无政府主义者”,但他又是“来迟了的无政府主义者”,当有组织的无政府主义运动已渐消散、仅作为一种理想存续时,《家》就成为他将主义付诸行动的文学实践。

坂井洋史著《巴金论集》

巴金、毛一波、卢剑波等从四川出走至上海的无政府主义者,虽与故乡的社会脉络产生某种“隔”,也未必认同川省的地域文化,但他们带着抽离的目光回望成都,他们的人生选择与文学创作,同样构成了1920年代成都历史图景中不可忽视的一部分。Fiction亦是Fact。

(本文系国家社科基金青年项目“中国共产党早期领导社团统战工作及其当代启示研究”[23CDJ041]成果)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~