上海笔墨博物馆内,邓散木曾经使用的文房旧物静静躺在展柜中,毛笔、砚盒与刻刀上的旧痕,见证着这位近现代学者、艺术家的坚持与倔强。

澎湃新闻获悉,“邓散木文房文献精品展”近日在上海笔墨博物馆对外展出。展览虽然极少书法篆刻代表作,但那些他生前相伴的文房器具和文献资料,仿佛尚留着体温一般,如见其人,如见其艺。

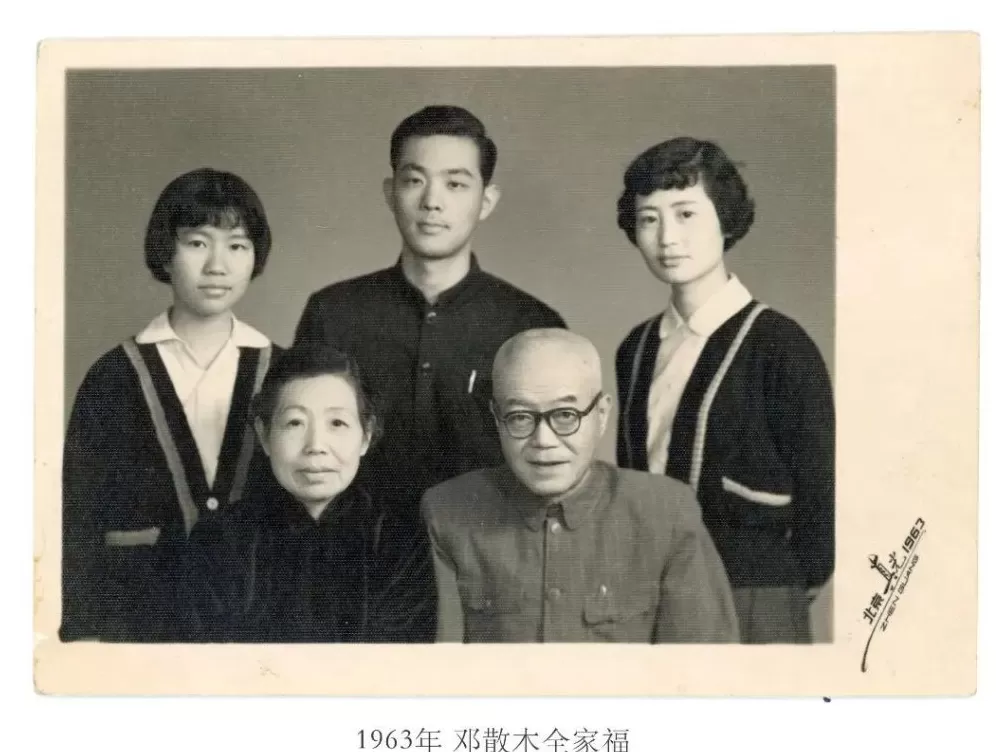

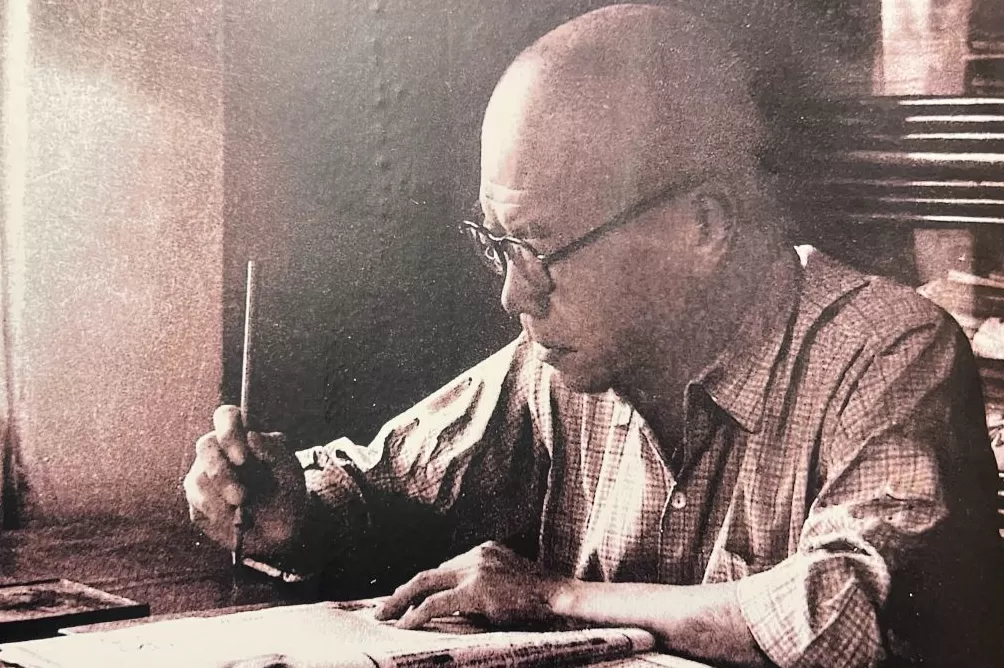

邓散木(1898-1963)出生于上海,是近现代知名学者型艺术家,集篆刻家、书法家、诗人于一身,曾与齐白石并称“南邓北齐”,也与吴昌硕等共享“江南四铁”之誉。邓散木而立之年自号“粪翁”,抗战胜利后易名“散木”寄寓沉哀,晚年赴京书写简化字模,左手刻印,刀法生涩奇崛,后在北京病故。其“狂狷不羁、雄强奇肆”的艺术风格,正是海派艺术叛逆与创新精神的典型写照。

邓散木(1898-1963)

邓散木使用过的毛笔及沈尹默所赠毛笔

文房旧物中的生活与创作

此次展览的展品均来自上海邓散木艺术馆的馆藏,涵盖刻刀、笔墨、砚台等实用器物,其中既有伴随其创作《篆刻学》的精密刻刀,也有晚年截肢后以左手刻印的特制工具,斑驳痕迹中可见“阴阳不能贼我骨”的艺术倔强。

澎湃新闻在现场看到,与文房用品相映的,还有不少精选文献,包括其手稿片段、艺术札记及友朋书札。

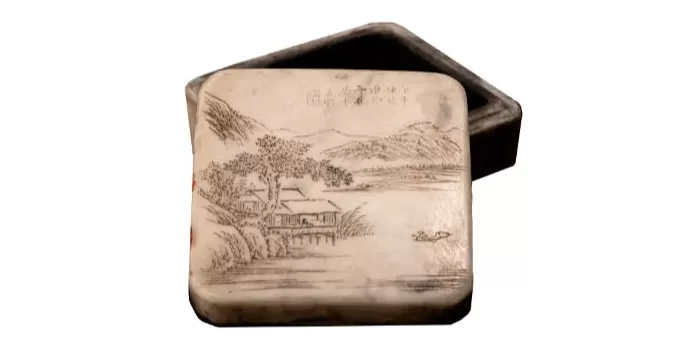

邓散木使用过的白端印泥盒

邓散木文房用具

篆刻刀

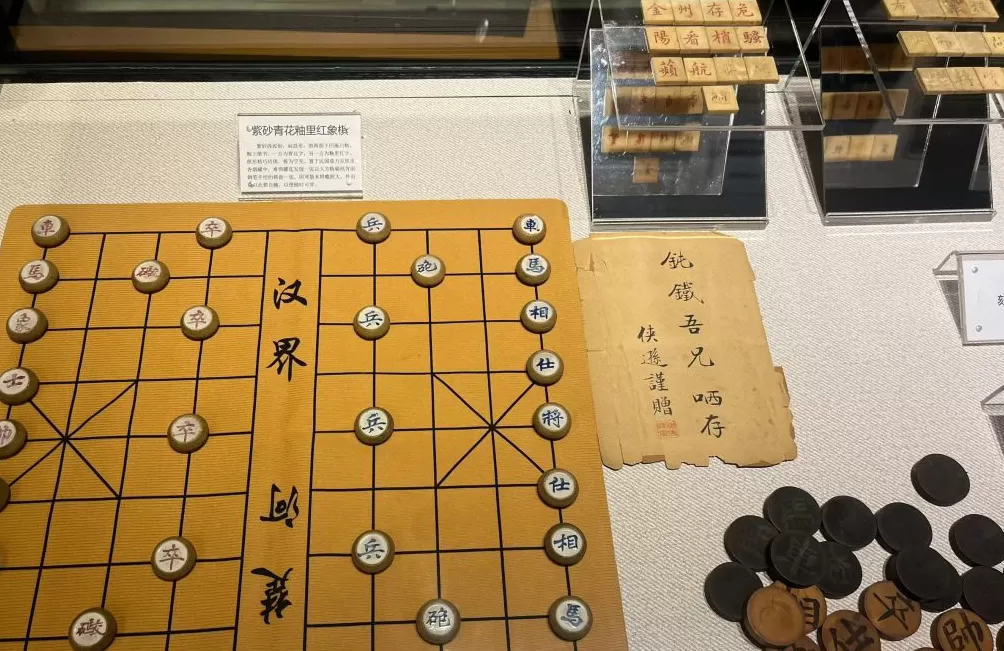

邓散木不仅是一位艺术家,还曾涉足金融界,是中国早期保险行业的先驱。本次展出的文具部分为邓散木工作期间曾用过的文具,其中一副木质自书自刻象棋尤为引人注目。

象棋一方为黄杨木,一方为乌木,大部分已由散木墨书隶字,其中一枚开刻未完。邓散木酷爱下棋,在华安公司14年,午餐后必弈数局。

邓散木用象棋

这些生活用品与文房器物共同勾勒出邓散木丰满立体的形象——他不仅是孤高的艺术家,更是懂得生活情趣的人。

见证交游与时代印记

邓散木的交游圈,堪称近现代艺术史的缩影。展览中呈现的友朋书札,是了解他艺术交往的重要窗口。

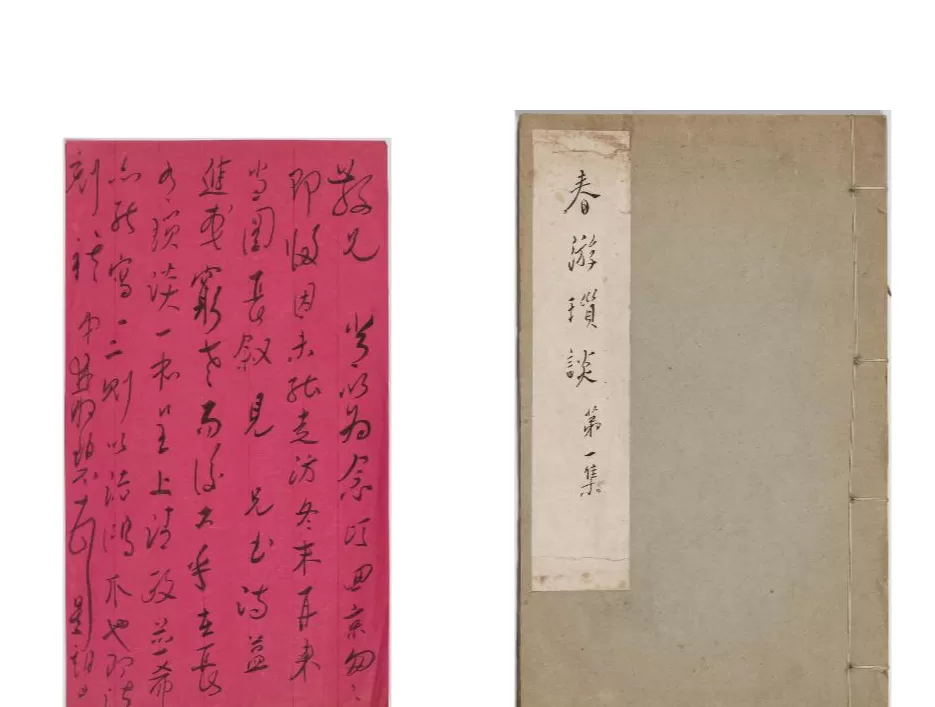

现场展出的一封张伯驹致邓散木信并《春游琐谈》,释文写道:“散兄:尝以为念。顷回京匆匆即归,因未能走访。冬末再来,当图长叙。见兄书诗益进,或穷老而后工乎!”这封短札不仅见证了两位文化大家的友谊,更流露出张伯驹对邓散木艺术的高度认可。

张伯驹致邓散木信 并《春游琐谈》

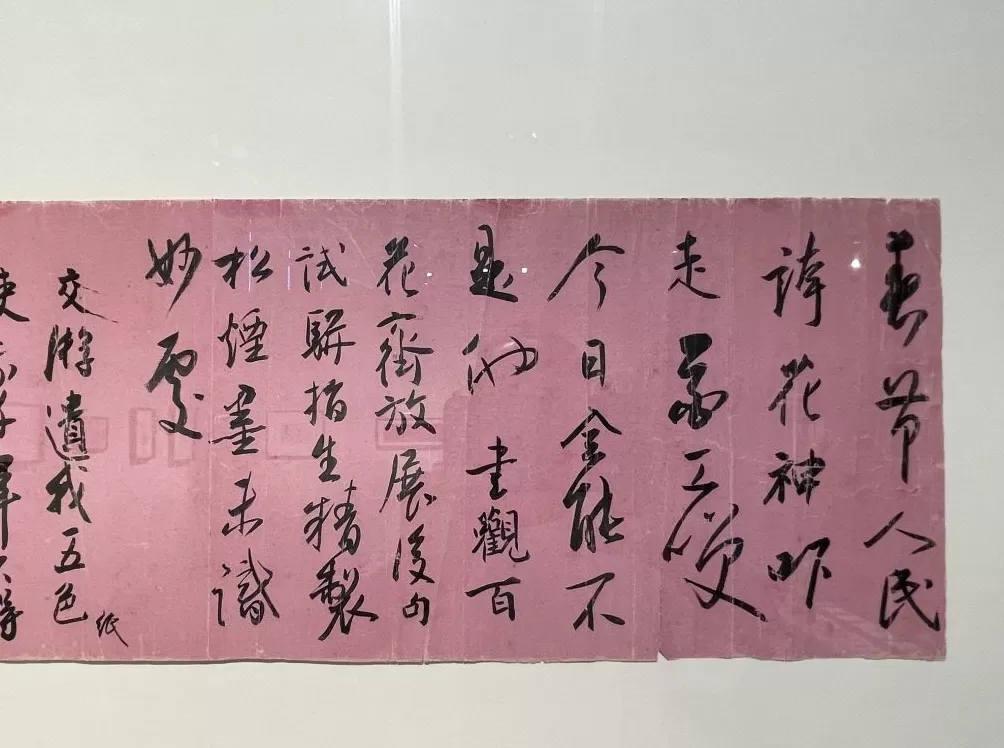

另一幅横幅《自书诗》是白蕉赠散木的诗作。1959年3月,白蕉在上海用一张乾隆蜡笺、三种明清名墨、胎发笔行草书三首自作诗寄给在北京的邓散木,来表达对当时社会建设的欣喜。这种以艺术交流回应时代浪潮的方式,展现了那一代文人的特有表达。

白蕉赠散木的诗作局部

邓散木艺术人生的最后阶段,依然闪耀着不屈的光芒。1955年,应北京人民教育出版社之邀,58岁的邓散木移居北京,将自己艺术人生的最后八年贡献给了文字改革工作。晚年,他政治上蒙受冤屈且病魔缠身,却依然笔耕不辍,并致力于编写字帖、书法篆刻理论专著和通俗普及读物,为繁荣祖国的文化事业献出了毕生精力。

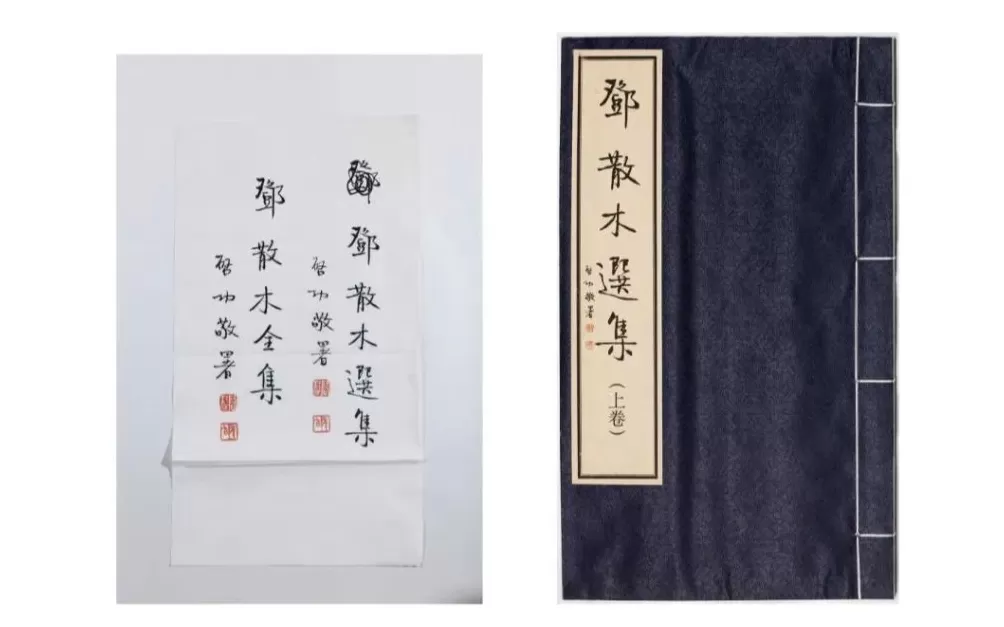

他对艺术传承的重视,从启功先生的行为中可见一斑。2005年1月,邓散木此批遗物的首位收藏者、知名摄影家鲍乃镛策划并出资印行《邓散木选集》,邀请启功题写书名。

当时启功先生右手已坏并且生病住院,但接到请托时表示:“邓散木先生是我敬佩的大家,我不但要题签,还要给写一篇几百字的序言。”后来果然写了800余字的序。

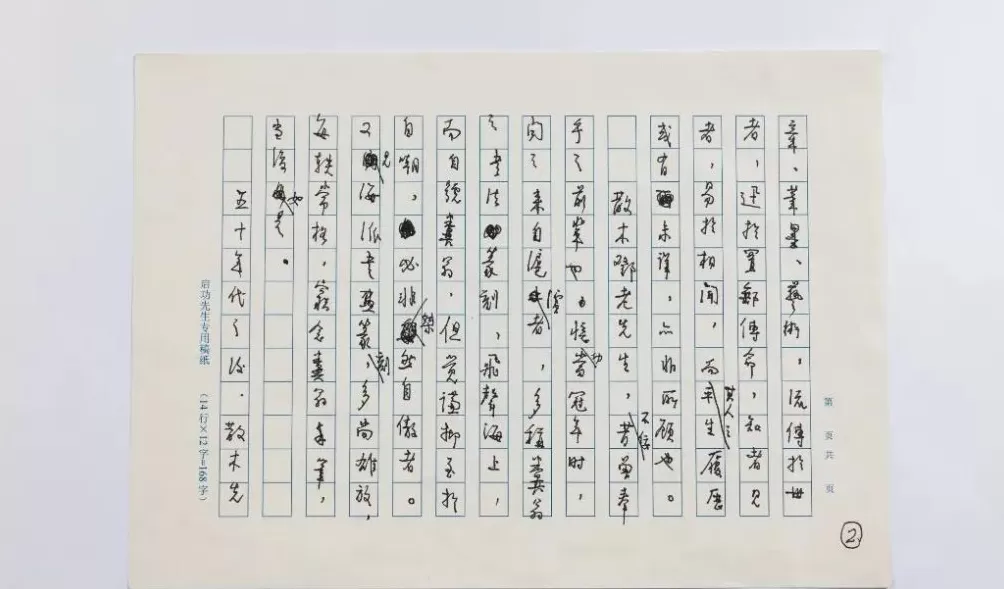

启功手稿

启功预题的《邓散木全集》签条

在题选集签条时,启功又预题了《邓散木全集》签条。这种艺术家之间的惺惺相惜,跨越时空,令人动容。

1960年代的邓散木

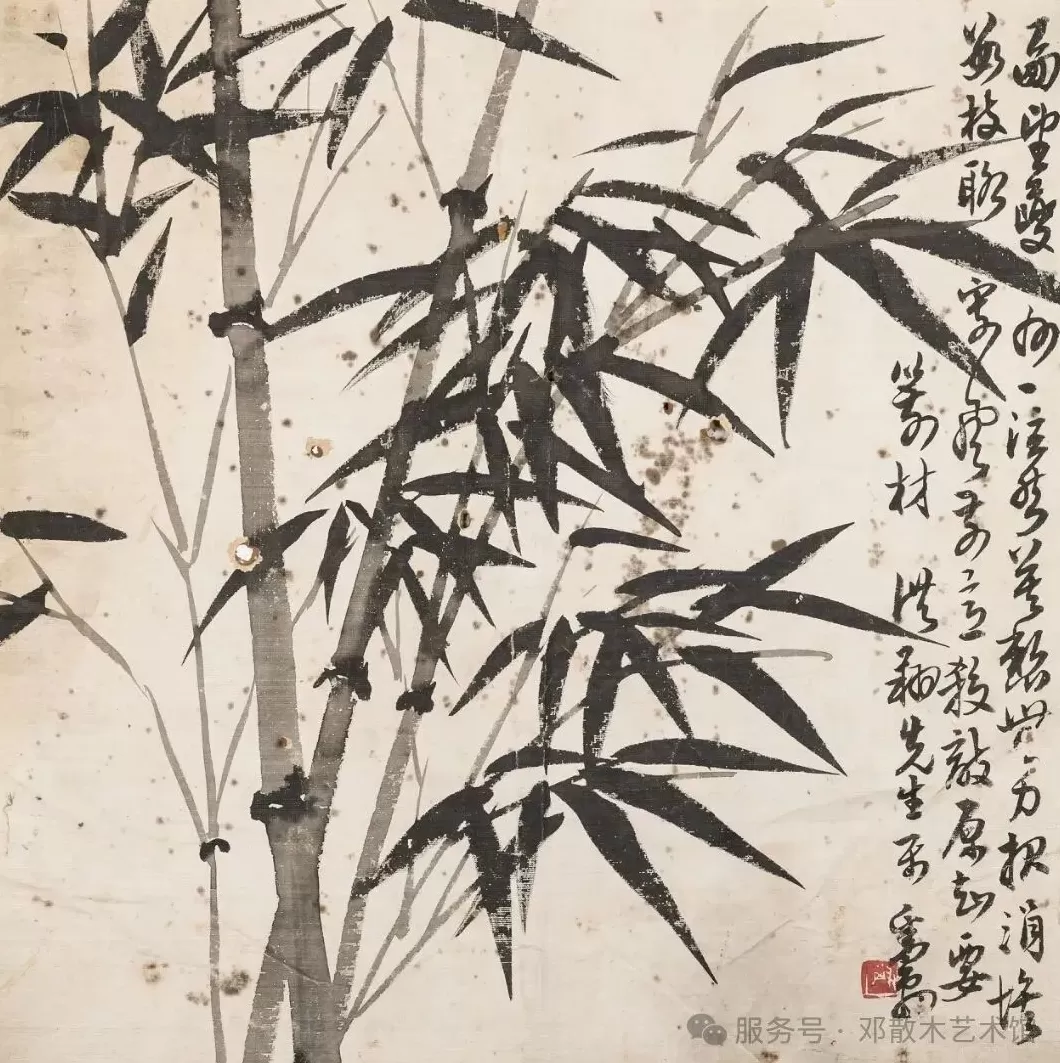

此次展览同时也展出了邓散木部分书法与绘画作品,笔画间虽偶有颤迹,但布局依然雄强,气势丝毫不减。上海笔墨博物馆近日还专门举办首场专题座谈会,邀请20位来自文博界、书法篆刻界的专家学者共话邓散木先生的艺术风骨与文房雅韵。邓散木艺术馆馆长张京军专门捐赠一支“厕简楼用笔”和一支杨振华制笔赠予上海笔墨博物馆。

邓散木《散木墨竹》

据悉,展览将持续至2026年3月26日。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~