导语

长期以来,“世界科学中心”的名字,常常让人想到哈佛、牛津、马普所等欧美顶尖机构。科学议题的设定、项目的主导权与研究成果的发布,也似乎总被欧美学术圈掌握。但如今,这种格局正被悄然改写。近日,一项发表于PNAS的最新研究发现,中国科学家在全球合作中的角色,正从“乘客”变成“掌舵者”。

关键词:全球科研合作、科研领导力、一带一路、领导份额、领导溢价、科研主导权

郭瑞东丨作者

赵思怡丨审校

论文题目:ShiftingpowerasymmetriesinscientificteamsrevealChina’srisingleadershipinglobalscience

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2414893122

发表时间:2025年10月28日

论文来源:PNAS

谁在主导全球科研?

近日发表在PNAS上的一项研究中[2],来自美国芝加哥大学的研究者们分析了近600万篇《科学》《自然》等顶级期刊中论文的数据库,基于论文作者的贡献说明,训练出一个预测模型,用来判断:

谁是研究的“领导者”

——也就是负责设计研究、撰写论文的人。

结果令人瞩目:在中美合作研究中,2010年约有70%的领导角色由美方科学家担任;到了2023年,这一比例已降至一半——中方科学家已经能与美方平分科研“方向盘”;与此同时,在与一带一路国家的研究合作中,中国的领导份额一直居高不下。

不只是数量,更是质量的崛起

研究不仅计算了“领导份额”(LeadShare),还提出了一个更有意思的指标——“领导溢价”(LeadPremium)。这个指标考察中国科学家在合作中担任领导者的比例减去担任支持者的比例。简单来说,“领导溢价”越高,说明中国科研人员不仅参与合作,更在主导合作。

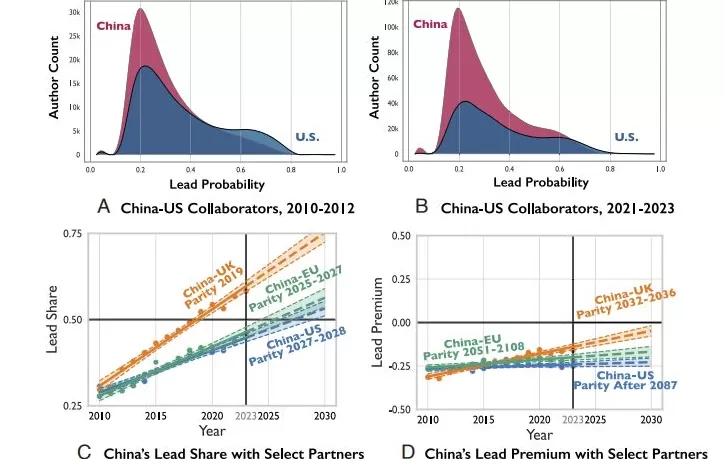

图1:a,b是在顶级论文中,10-12年以及21-23年来自中国机构的作者的领导力得分的分布;c,d对应不同年份中美,中欧与中英之间中国的领导份额与领导溢价随年份的变化

图1清晰地展示了一条强有力的上升曲线。以中美合作为例,在2010年,中美联合科研团队的领导者中,仅有30%来自中国机构;而到了2023年,这一比例已飙升至45%。如果按照这一趋势线性外推,中国将在2027至2028年间,在“领导份额”上与美国实现完全平等。考虑到中英、中欧合作的数据,这一“平权”时刻的到来甚至可能更早。

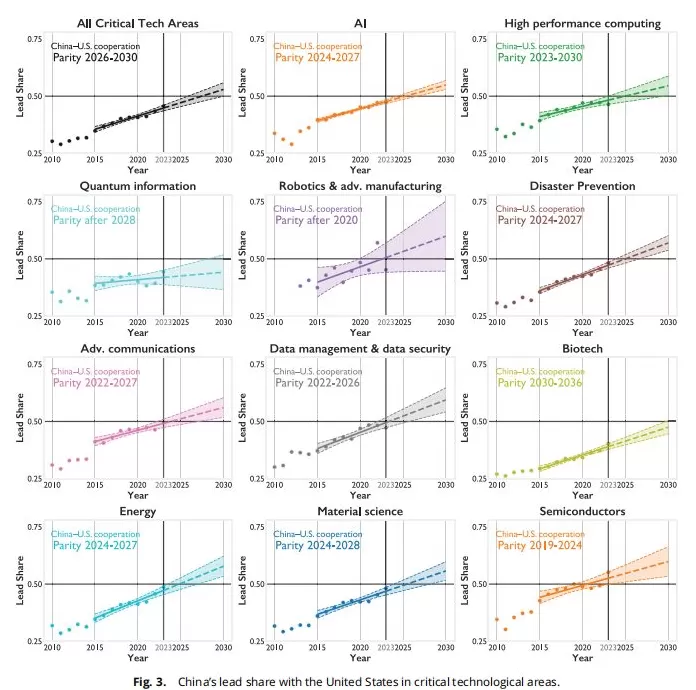

研究特别聚焦了美国国家科学基金会定义的11个“关键科技领域”,如人工智能、半导体、量子技术、生物技术等。数据显示,中国的科研领导力在AI、半导体、先进通信、能源技术等关键前沿领域中均大幅提升(图2)。这意味着中国的科研崛起,已经从传统领域扩展到了全球科技竞争的核心战场。

图2:在关键领域中国和美国在科研领导力上的变化

“一带一路”上的科研布局

论文还特别关注了中国在“一带一路”倡议下的科研合作。数据显示,自2012年以来,中国为吸引国际学生来华学习已投入超330亿元人民币(约46亿美元)(图3a)。来自“一带一路”沿线国家的学生比例持续上升(图3b),中国与这些国家的科研合作中,中国科学家早已是主要领导者(图3c)。

这不仅是一场科研合作的重分布,也是一种全球知识网络的重塑:从“被带入国际圈”,到“主动构建新圈层”。

图3:中国针对留学生的预算(a)与学生数(b)以及中国在一带一路国家在的科研合作在领导力占据主导(c)

掌舵≠抵达

该研究指出:科学领导力并非一成不变的霸权,而是一个动态的、可被塑造的权力结构。中国的崛起,正在打破原有的“核心-边缘”模式,推动全球科学走向一个多极化、更平衡的新时代,打破西方的主导地位后,中国将拥有前所未有的能力去定义和引领全球性的科学议题。事实是,中国科研的体量已经足够庞大,但思想引领与原创能力仍需时间积累。

过去十年,中国科研像是一艘加速的巨轮,它已经驶出他人设定的航道,但能否开辟新的航线,还要看我们能否培养出更多的思想型掌舵者——那些能提出问题、定义方向、而非仅仅执行任务的科学家。

接下来,要驶向哪里?那才是更值得我们关注的问题。

参考文献:

[1]Pisani,N.,Boekhout,H.D.,Heemskerk,E.M.,&Takes,F.W.(2025).China’sriseasglobalscientificpowerhouse:Atrajectoryofinternationalcollaborationandspecializationinhigh-impactresearch.ResearchPolicy

,

54

(8),105288.https://doi.org/10.1016/j.respol.2025.105288

[2]Wu,R.,Esposito,C.,&Evans,J.(2025).ShiftingpowerasymmetriesinscientificteamsrevealChina’srisingleadershipinglobalscience.

ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences

,

122(44),e2414893122–e2414893122.https://doi.org/10.1073/pnas.2414893122

面向未来的科学学读书会

科学是研究实践、是理性精神,也是一个由学者、文献、科研项目、科学思想与灵感等一起构成的自组织、自生长的复杂系统。科学学这门学科,旨在深入理解科学研究的种种因素并推动科学发展。科学的迅猛发展在积累科学知识的同时,也遭遇诸多社会、伦理、政策问题:开放科学的范式如何影响科学研究的实践?阶层、性别、种族、国家等视角如何揭示科学不平等的起源?期刊编辑和审稿人如何塑造当今的科学活动?科学人口结构、人才激励、科技人才流动如何影响科学发展?AI大模型如何重塑科学研究的各个环节?为了思考和回应科学的多元化挑战、科学开放性面临的危机,以及新兴技术对科学的冲击,集智俱乐部联合美国匹兹堡大学博士后崔浩川、东南大学副研究员孙烨、田纳西大学信息学院助理教授李恺、纽约大学阿布扎比分校博士研究生刘逢源、南京大学地理与海洋科学学院研究员古恒宇,共同发起「面向未来的科学学读书会」,这是继「复杂系统下的科学学读书会」之后的新一季科学学读书会。读书会已完结,现在报名可加入社群并解锁回放视频权限。

详情请见:面向未来的科学学读书会:探索开放科学范式,揭示科学不平等的起源

-一年一度特惠-

原标题:《PNAS:中国科研正在“掌舵”全球合作?》

还木有评论哦,快来抢沙发吧~