近几日,“女生在酒店借剪刀”成为网上一个热梗。

一名女顾客在网络上发布视频,称她11月11日入住兰州某酒店,向前台借剪刀剪衣服线头。而男保安交给她剪刀后,让她尽快用完,限时20分钟,并在房间门口等着她。女顾客称,她当时特别害怕,称这个安保是“让所有像我这样的独行女性住客产生恐惧的安全隐患”。

但是,视频发布之后,网友反而是一边倒地指责这名女顾客,大致理由是:旅店出于安保原因,一般是不借给顾客剪刀的;安保在门口盯着,是遵循酒店的规定,并无不妥。部分网友更认定女生太“矫情”,拿“性别”说事。

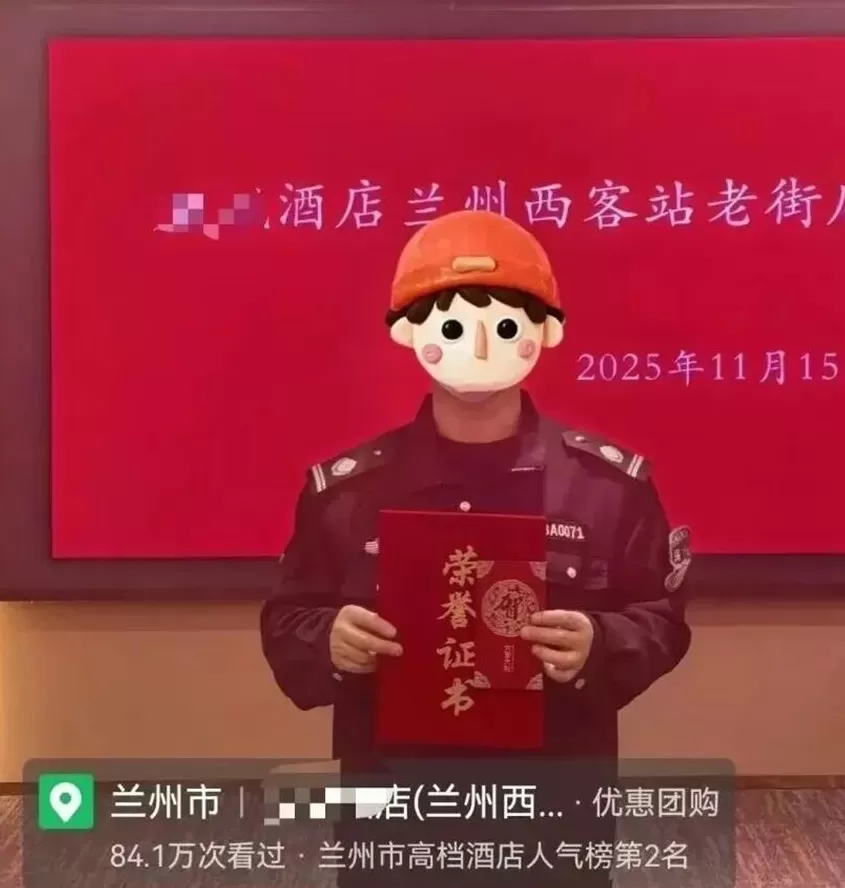

同时,甘肃省文旅厅的账号@甘肃文旅,近日连发了多条和剪刀有关的视频。之后,涉事酒店的相关品牌管理负责人对媒体公开表扬了保安人员,称其“严格遵循酒店安全管理规定开展工作”。

涉事酒店表彰了当事保安。相关视频截图

一起“借剪刀”的误会,因何一步一步升级,闹成了一桩网络事件?其中又藏了多少“刻板印象”呢?

第一重“刻板印象”,酒店对顾客借剪刀搞“有罪推定”,有顾虑、不敢借。

酒店默认顾客借剪刀就是用于自伤或者伤人,而且还默认了自己要承担责任。这既是一种“有罪推定”,也是一种“十年怕井绳”的应激反应。不借剪刀竟然成了“行业规则”和员工守则,至少说明之前,发生过让酒店很无奈的法律责任、司法纠纷,乃至无理纠缠,就像网友经常讲的“每条不合理的规定背后,肯定发生过奇葩的故事”。

顾客借剪刀一用,酒店方“如临大敌”,应该反思:之前类似案件的处理是不是够公平、够公道?是什么样的司法裁判,让酒店不愿意提供借剪刀这样的简单服务?

第二重“刻板印象”,是女顾客对于男安保的“过度警惕”的“过度反应”,推动了误会的升级。

女顾客因为借一把剪刀,就被盯上了,送剪刀的保安在房间门口反复提问“你到底要用多长时间”,甚至在门口踱步、“监视”用完剪刀,这引发了女顾客的反感情绪。在双方因为缺乏沟通存在误解的情况下,女顾客有这样的反感情绪,可以理解。

本来,矛盾是有关酒店管理方的机械规定和顾客的正当需求,应该投诉的是酒店的管理不近人情,但是,女顾客在发布的视频当中,却将事件升级为“女性安全”的叙事——“这个安保的行为,绝对不仅仅是服务的问题,而是让所有像我这样的独行女性住客产生恐惧的安全隐患。”结果是让执行酒店规章的一线安保人员、最没有话语权的人,事实上承受了不白之冤。

第三重“刻板印象”,是基于性别对立的撕裂。

女顾客将事件上网之后,马上又扰动了舆论场里性别对立的流量。本来就是一场消费场景中的误会,却成了因“愤怒诱饵”引发的流量狂欢。有网民借机展开“小仙女”叙事,迎合特定群体的负面情绪;也有人祭出“厌女”的帽子。结果,情绪代替了说理,宣泄代替了思考。一时间,网上流量与帽子齐飞,性别和站队分立,本来一场不大的误会却延烧多日。

所谓“愤怒诱饵”(rage bait)成为当下社交媒体研究的学术关键词,一旦涉及敏感话题(如性别、族群等刻板印象)时,用户往往会忽略事实细节,直接通过愤怒表达自己的立场,甚至形成群体极化表达。这起事件的传播原因也大致如此。

“借剪刀”的误会,叠加了一重重的“刻板印象”、对立情绪:酒店不相信顾客;顾客不相信保安,双方都从“阴谋论”揣测对方,处处设防;进入舆论空间之后,又由消费纠纷变成了性别叙事、“愤怒诱饵”。

与其忙于站队、贴标签,不如回归到问题的起点,酒店顾客用剪刀这个合理的诉求,怎么去满足?从司法裁判规则到行业规范,再到酒店管理,各方都需要去解决实在的问题,而不是迎合负面情绪,制造泛滥的流量。

一把剪刀能剪断的,不该是人与人之间的信任;社交媒体的浪潮,不应该让我们成为彼此孤立的岛屿。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~